私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック

持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

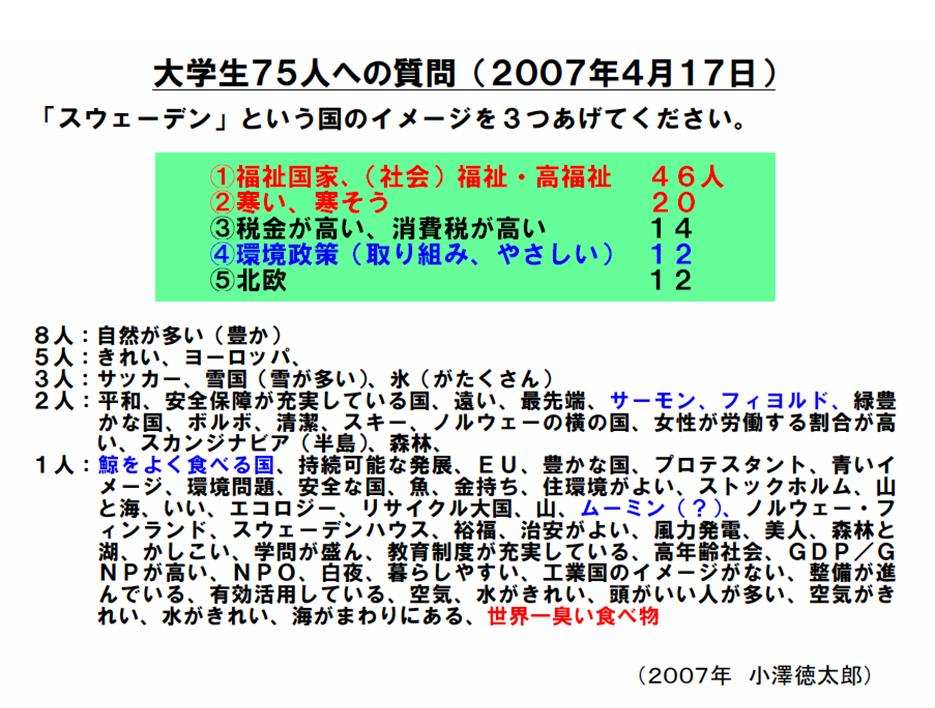

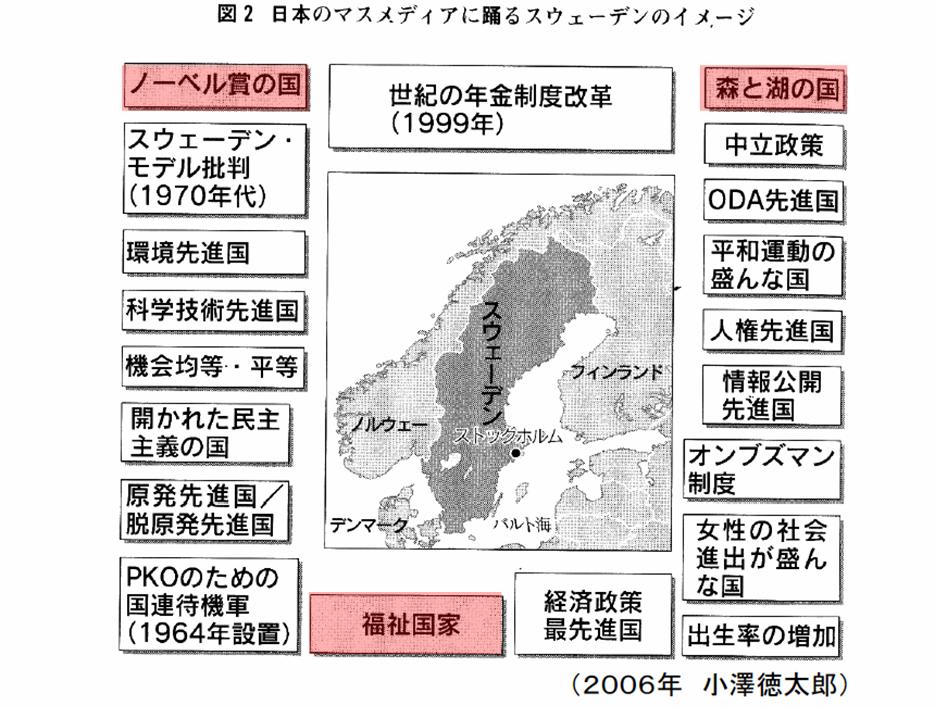

昨日のカテゴリー「スウェーデンあの日あの頃」では、「スウェーデンについて私たちが知っていること」

私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック

持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

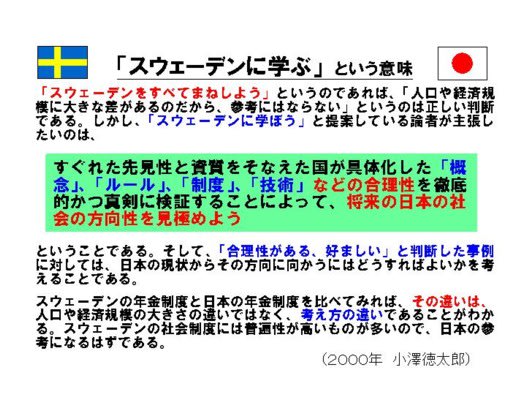

昨日のカテゴリー「スウェーデンあの日あの頃」では、「スウェーデンについて私たちが知っていること」というテーマで書きましたが、今日の「スウェーデンあの日あの頃」では、「スウェーデンについて私たちが、

最近知ったこと」と題して、2000年以降、この7年間の世界的な大きな流れの中でのスウェーデンの行動を書いてみようと思います。

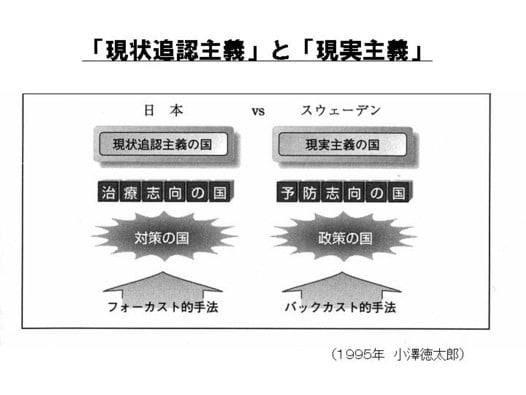

20世紀のスウェーデンは他のほとんどの先進工業国と同じように、豊かさの向上、貧困や格差などの社会問題は経済が成長することで解決できると考え、

フォアキャスト的手法で、「福祉国家(人にやさしい社会)」を建設し、維持してきました。

1972年にローマクラブが「成長の限界を」発表したちょっと前、

1968年ごろに環境問題の重要性に気づき、72年には

「第1回国連人間環境会議」 の開催に漕ぎつけました。

1980年代後半からはそれらの経験と教訓から

「持続可能な社会」の模索を始め、以後、地球の限界(地球の有限性)が科学的に明らかになってくると、他の先進工業国に先駆けて

バックキャスト的手法を用いて

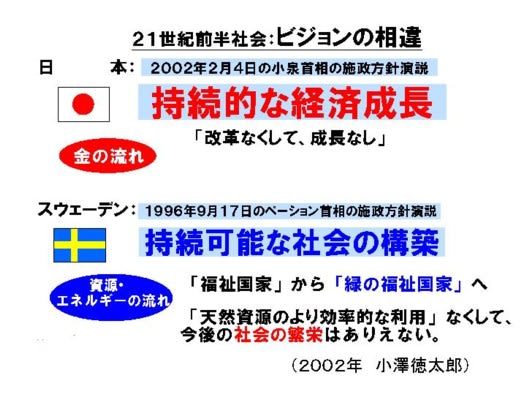

「生態学的(エコロジカル)に持続可能な社会」への道筋を考え、96年には20世紀の「福祉国家」を「緑の福祉国家」(環境に十分配慮した福祉国家)を建設するという新たな政治的なビジョンを掲げたのです。

2000年以降、経済のグローバル化の進展が高まるにつれて、国際機関で様々な国際比較が行われ、それらのデータに基づいて、国際ランキングが公表されるようになりました。ランキングの生命は

「判断基準の的確さ」ですので、国際的に試行錯誤がなされ、改善が加えられています。

2000年以降に公表された国際ランキングの事例のいくつかを、ご参考までにあげておきましょう。一般に、

21世紀の社会を左右するようなデータのランキングでは、

スカンジナビア3国を先頭に北欧の国々の活動が目立つようになってきました。2000年以降の国際社会におけるスウェーデンの経済的パフォーマンスは、例えば、

●2001年10月 国際自然保護連合(IUCN)の「国家の持続可能性ランキング」(180カ国)

1位スウェーデン、ドイツ12位、

日本24位、米国27位

●2004年、2007年 OECD30カ国の「持続可能性ランキング」

2004年

1位スウェーデン、 米国30位

2007年

1位スウェーデン、 米国30位

●2004年 UNDP(国連開発計画)の「一人当たりのCO2排出量」(先進工業国)

1位スウェーデン(2000年5.3トン、

日本9.3トン)

●2005年1人あたりGDP 内閣府

7位米国、

8位スウェーデン、

14位日本

●2006年 民主主義の成熟度ランキング(Economist Intelligent Unit EIU)

1位スウェーデン、13位ドイツ、17位米国、

20位日本

●2006年のODA実績(GNI比:ODA額の国民総所得比)

OECD(開発援助委員会DAC)

1位スウェーデン、ドイツ13位、

18位日本、21位米国

●2006年 世界競争力ランキング(世界経済フォーラム WEF:ダボス会議)

3位スウェーデン、6位米国、

7位日本、8位ドイツ

●2007年「世界IT報告書」 IT活用世界ランキング(世界経済フォーラム WEF:ダボス会議)122カ国ランキング

2位スウェーデン、7位米国、

14位日本

●2007年 温暖化対策(CO2削減と国の政策)ランキング German Watch

1位スウェーデン、5位ドイツ、

26位日本、53位米国

関連記事

温暖化対策実行ランキング:スウェーデン1位、日本42位(12/9)

●RCI(Responsible Competitiveness Index)ランキング 2007

グローバルな市場における持続可能な開発ランキング(英国のAccounfAbility 社によるCSR国際ランキング)

1位スウェーデン、11位ドイツ、18位米国、

19位日本

さらに様々なランキングのデータを、インターネット上で見つけることが可能でしょう

現在は20世紀型の「経済規模の拡大」から21世紀の「経済の適正規模化」への時代の転換期ですので、判断基準の変更によって20世紀の経済大国(具体的にはG8の国々)がランキングの順位を落とす現象も見られるようになってきました。

それぞれのマークをクリックすると、リアルタイムのランキングが表示されます。お楽しみください。