これは、有限会社ハンドヘルドより発売され、エポック社より販売されているLCDゲームの『パックマン』です。以前は『わにわにパニック』とともに、増田屋より出ていたようですが、現在ではエポック社に販売が移っているようです。小ネタですが、結構いい味を出していますので、ネタとして紹介してみます。

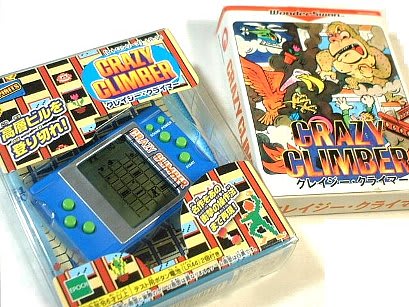

80年代初頭(80~83)に電子ゲームのブームが起こり、その時もゲームセンターのゲームを家庭で遊べるようにした移植ものが人気でした。一世を風靡した『インベーダー』(タイトー)より始まって、『ギャラクシアン』、『ディグダグ』(ナムコ)、『スクランブル』、『フロッガー』、『アミダー』(コナミ)、『クレージークライミング』、『フリスキートム』(日本物産)、『平安京エイリアン』(電気音響)などなど。中でも当時大ヒット作であったナムコのパックマンは、様々なメーカーより電子ゲームが発売されていました。まずは、ナムコより正式なライセンスを取得したトミーの『パックマン』、エポック社より発売されていた液晶の『パクパクマン』、コーヒーブレイクの再現など非常に遊べたバンダイの『パックリモンスター』、移植度の高かった学研の『パックモンスター』などがありました。権利関係に大らかな時代だったためか、各社とも勝手に移植したものが多かったのもこの時代の特徴ですね。当然、このエポック版の『パックマン』は、ナムコより正式なライセンスを取得したものになっています。

パックマンは、(特に北米で)大ヒットをとばして80年代の顔といえるような作品になりましたが、実は70年代にトミーよりに『パックマン貯金箱』、コインを回転するパックマンの口に放り込む『パックマンゲーム』というものが発売されていました。これとナムコのパックマンは、どのような関係になっているのだろうか(個人的に)謎だったのですが、Wikiによると当時トミーより「名称・デザインが酷似している」とクレームが来ていたようです。まあゲームの内容に直接の関係はありませんので問題はないのでしょうが、当時パチ物ばかりだったパックマンのゲームで、唯一トミーがナムコの正規ライセンスものを発売していたのは、ここいらも関係がありそうですね。このトミー製の電子ゲーム『パックマン』は、デザインやパッケージなどは非常によくできていましたが、ゲームとしてはあまり遊べなかったように記憶しています。

それで、このエポック(ハンドヘルド)製のパックマンなのですが、さすがに現在の技術で作られているためよくできています。カラー液晶表示されており、あのサウンドもほぼ忠実に再現されています。ステージ数は1~20ステージ、フロアは画面切り替え式になっており4~16もの広さがあります。雰囲気はよくでていますが、ただこのフロアがやたらと広いためモンスターに追いかけられているというよりは、幾つもの部屋を攻略するあの『ルート16』(サン電子)みたいな感じになっていたりします。正規ライセンス品のためパッケージも懐かしげでいい感じですし、1,000円ほどのMiniゲームとしては非常によくできていて楽しめるものになっています。プレミアの付いた当時品もよいですが、こういう手頃で出来の良い携帯ゲームも、たまには目を向けてみるのもまたよいかもしれませんね。