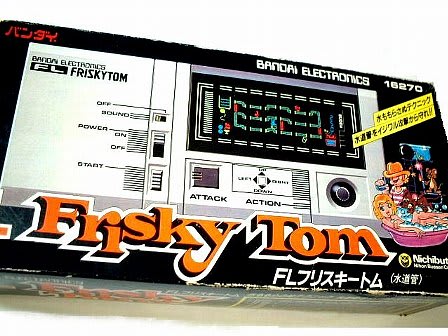

FLフリスキートム(FL FRISKY TOM)は、バンダイより1981年に発売されたFL(蛍光表示管)ゲーム。

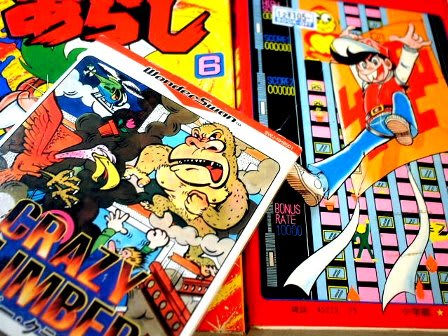

これは日本物産のフリスキートム(81)が原作で、こちらは珍しいことにアーケード版と同時開発されたもののようです。おそらく原作とも共通するフリスキートムのイメージイラスト。

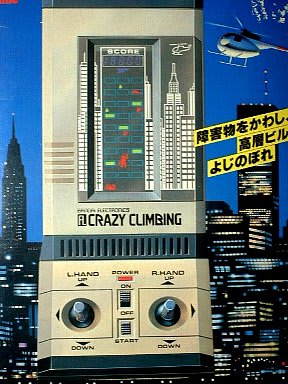

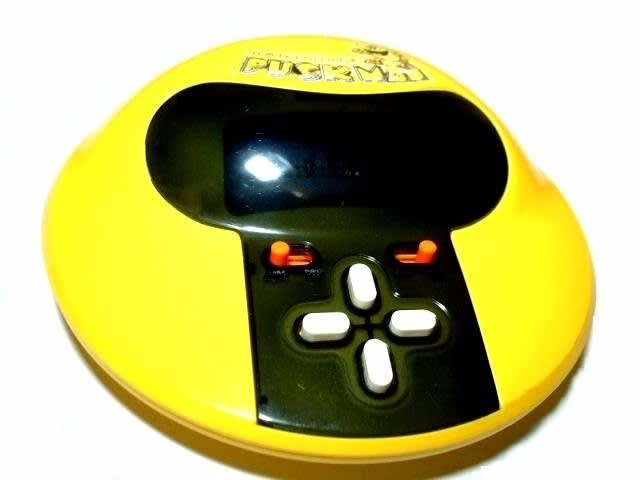

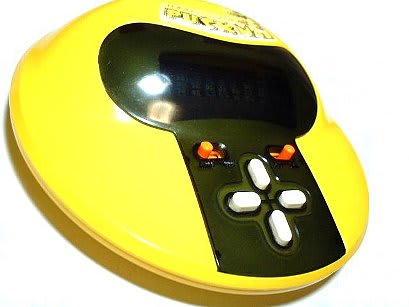

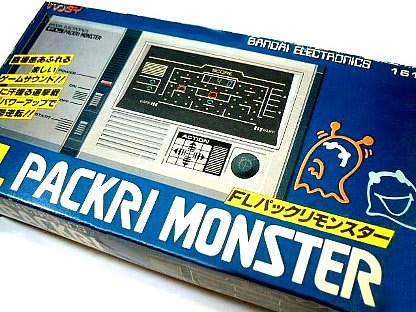

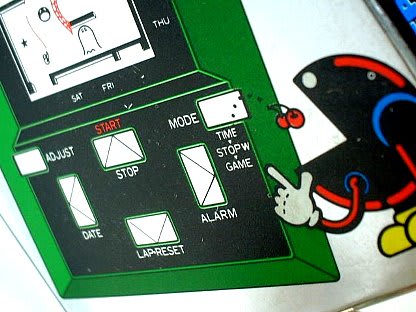

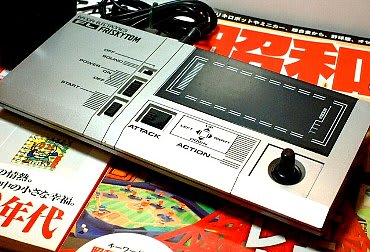

バンダイのFLゲームは、一時期共通の筐体やフォーマットで展開されており、FLパックリモンスター、FLアタックモグラ、FLチェンジマンなどと同時期に発売されていました。

銀色のスリムボディはシリーズ共通で、バンダイ製のFLゲーム機はこれ以後も、(例外はありますが)筐体に共通のクールなイメージを持っています。1980年以前には、バンダイは『ミサイルベーダー』等のLED機を発売しており、(インベーダーブームも相まって)大ヒットをとばしていました。しかし、まだこの頃のFL機はかなり高価で、なかなか手の届かない存在でした。この辺りのシリーズから、FL機が一般的となっていったように思います。当時、学校に友達がFLパックリモンスターを持ち込んでいて、そうとうやり込んだ思い出が残っています。

ゲームは、左上のタンクよりパイプにお湯が流れていきます。途中ねずみがパイプを外して妨害をしてくるので、トム君を操作して外れたバイプを繋ぎ、右下のバスタブにお湯を一定量溜めるとクリアとなります。(外れたパイプを持っている時には攻撃ができる)。トム君はパイプの上にいるのではなく、パイプにつかまって移動してますので、ねずみのいるパイプに一定時間つかまっていた場合、パイプのない場所に移動した場合にミスになります。ねずみが爆弾に火をつけ一定時間放置した時、バスタブに湯が溜まってない時にはゲームオーバーとなります。基本的にアーケード版と同ルールですが、アーケード版ではねずみに色分け(性格付け)がされており、パイプの経路も複雑になっていました。そのため操作が複雑(煩雑)すぎて、爽快感に欠ける(ちょっと難しい)ゲームになっていました。FL版は(蛍光表示管の制約上)それらを簡素化した形になっていて、制約が逆に功を奏したのか名作として扱われることが多いようです。同シリーズのパックリモンスターと同じように、2面クリア毎にねずみに追いつ追われつのデモが流れ、ゲームのイメージに合った軽快なBGMとともに、全体としてのまとまりや完成度の高い作品になっています。

電源をいれるとデモが始まり、スタートボタンを押すと、左上のタンクからバスタブまでパイプが引かれる演出があります。その後パイプに水が流れはじめ、ねずみやトム君が登場します。この冒頭の演出が凝っていて、非常にかっこいいです。FLゲームは、キャラの重ねあわせができない特性上、1マス内にキャラが重ならないように配置する必要があって、どうしてもキャラデザインは犠牲になってしまう傾向があります。これはパイプを挟んで上ねずみ、下トム君という配置で、あまり無理がなかったようで、トム君もねずみもコマ毎にポーズが変わっていて、とても(コミカルで)表情豊かなものになっています。この当時、盛んに再放送していた“トム&ジェリー”を、どことなく連想させます。

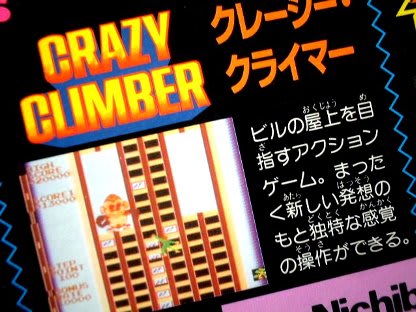

オリジナルのフリスキートムは81年に発表されていますが、日本物産では前年の80年にムーンクレスタ、クレージークライマーという2大傑作を発表しており、この頃が第一黄金期だったのかもしれませんね。95年にSFCで『ニチブツアーケードクラシックス』というリバイバル版が発売されていますが、これにはこの3作品が収録されています。

このゲーム、なぜか電子ゲーム版は非常に有名で、各電子ゲーム専門サイトでことごとくレビューされています(しかも高評価)。ということで、(電子ゲームとしては)今更感も漂うネタなのですが、ここは懐かしもの全般を扱うブログですから、どうしてもやりたかったのですね。このゲームの魅力は、BGMも含めた動画でないと伝わりにくいかと思います。こちらでもこのゲームが紹介されています。GAME&WATCH ゲームウォッチ カンストへの道

参考:帰ってきた電子ゲーム、電子ゲームの世界、ゲームウォッチ カンストへの道、レトロゲーム紀行