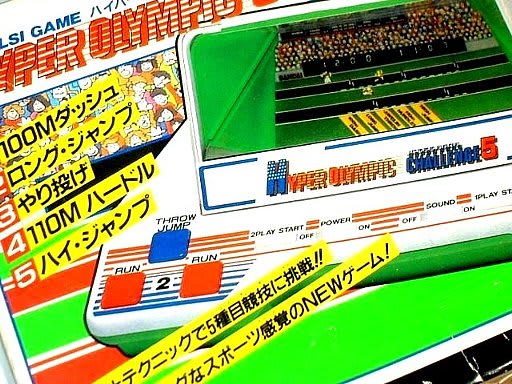

これはバンダイが、1988年に発売したLCDゲーム『チャレンジアップ・ベースボール』です。1988年には、セガより16ビット機『メガドライブ』が発売された年ですから、世間一般の目はポストFCに向かっていた頃で、電子ゲームとしては(時期の外れた)かなり後期のものだと言えると思います。

もともと野球ゲームは電子ゲームの定番で、エポック社が『デジコム9』、バンダイが『LSIベースボール』、学研の『ベースボール』など、LEDゲームの頃から発売されていました。これらの初期のLSI野球ゲームのコンセプトは、当時野球ゲームの定番だった野球盤を自動化(電子ゲーム化)することではなかったのかと思います。その後も音声が出る液晶ゲームが発売されたり、FCの時代になり選手のより細かな挙動が表現できるようになったりと、野球ゲームは進歩を続けましたが、最も大きなものは1984年にナムコより『プロ野球ファミリースタジアム』(ファミスタ)が発売されたことでしょう。

それまでの野球ゲームには、基本的に選手ごとの能力の違いはありませんでした。ファミスタは、選手ごとに能力差(個性)を設定し、それまでは野球盤のコマでしかなかった選手たちを、実在の選手や球団をイメージさせるものへと変えていました。またスタミナの要素も盛り込まれ、連投させ続けるとピッチャーの球威やコントロールがだんだん衰えてくるなど、野球のゲームが一挙にリアルな物へと変貌を遂げていました。これ以降から90年代初頭ぐらいまで、友達の家などにいったら必ずといっていいほどファミスタが置いてあって、夜通し遊ぶのも珍しくないといった感じになりましたね。

そこで、この『チャレンジアップ・ベースボール』なのですが、さすがに目標は野球盤ではなくファミスタに代表されるTVゲームですから、かなり凝ったものとなっています。まず6チーム72人が用意され、(代打やリリーフまで含めて)選手全員に打率やHR、右打ち、左打ちのデーターが準備されています。(さすがに名前はありませんが)。変化球も5種準備され、バッティングもボール・ストライクのコースを見極めて行なうようになっていて、リリーフ、代打などの、選手交代の概念もちゃんとあります。またランナーの盗塁・チェンジアップや、内野手が転がるボールに飛びつく捕球まで再現されていて、長打コースや外野のファインプレーの概念も入っています。おまけに攻撃・守備それぞれに5種類のパワーアップアイテムまで準備され、あまりメーカーも力が入っていないように見える外観とはうらはらに、なかなかの充実振りとなってます。

ファミスタなどがまだ難しいお子様や、リーマンのちょっとした暇つぶしなどをねらった商品だと思いますが、あの時代に製作者のこの情熱は、果たして報われたんでしょうか。今でも電子ゲームは決して消え去ったわけではなく、キーチェーンや脳力ゲーム、ファンシーなキャラものなどに形をかえて、生き残っています。売り場の片隅に置かれていて、あまり注目される事も少なくなっていますが、このカテゴリー、実は今も結構熱いものがあったりします。

もともと野球ゲームは電子ゲームの定番で、エポック社が『デジコム9』、バンダイが『LSIベースボール』、学研の『ベースボール』など、LEDゲームの頃から発売されていました。これらの初期のLSI野球ゲームのコンセプトは、当時野球ゲームの定番だった野球盤を自動化(電子ゲーム化)することではなかったのかと思います。その後も音声が出る液晶ゲームが発売されたり、FCの時代になり選手のより細かな挙動が表現できるようになったりと、野球ゲームは進歩を続けましたが、最も大きなものは1984年にナムコより『プロ野球ファミリースタジアム』(ファミスタ)が発売されたことでしょう。

それまでの野球ゲームには、基本的に選手ごとの能力の違いはありませんでした。ファミスタは、選手ごとに能力差(個性)を設定し、それまでは野球盤のコマでしかなかった選手たちを、実在の選手や球団をイメージさせるものへと変えていました。またスタミナの要素も盛り込まれ、連投させ続けるとピッチャーの球威やコントロールがだんだん衰えてくるなど、野球のゲームが一挙にリアルな物へと変貌を遂げていました。これ以降から90年代初頭ぐらいまで、友達の家などにいったら必ずといっていいほどファミスタが置いてあって、夜通し遊ぶのも珍しくないといった感じになりましたね。

そこで、この『チャレンジアップ・ベースボール』なのですが、さすがに目標は野球盤ではなくファミスタに代表されるTVゲームですから、かなり凝ったものとなっています。まず6チーム72人が用意され、(代打やリリーフまで含めて)選手全員に打率やHR、右打ち、左打ちのデーターが準備されています。(さすがに名前はありませんが)。変化球も5種準備され、バッティングもボール・ストライクのコースを見極めて行なうようになっていて、リリーフ、代打などの、選手交代の概念もちゃんとあります。またランナーの盗塁・チェンジアップや、内野手が転がるボールに飛びつく捕球まで再現されていて、長打コースや外野のファインプレーの概念も入っています。おまけに攻撃・守備それぞれに5種類のパワーアップアイテムまで準備され、あまりメーカーも力が入っていないように見える外観とはうらはらに、なかなかの充実振りとなってます。

ファミスタなどがまだ難しいお子様や、リーマンのちょっとした暇つぶしなどをねらった商品だと思いますが、あの時代に製作者のこの情熱は、果たして報われたんでしょうか。今でも電子ゲームは決して消え去ったわけではなく、キーチェーンや脳力ゲーム、ファンシーなキャラものなどに形をかえて、生き残っています。売り場の片隅に置かれていて、あまり注目される事も少なくなっていますが、このカテゴリー、実は今も結構熱いものがあったりします。