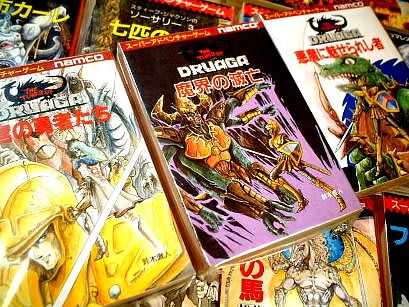

これは、東京創元社より1986年に出版された、ゲームブック版の『ドルアーガの塔』3部作 (1悪魔に魅せられし者・2魔宮の勇者達・3魔界の滅亡)です。これはナムコの『The Tower of Druaga』(1984)を原作としたGB(ゲームブック)で、日本人GB作家の第一人者、鈴木直人氏によって書かれたものです。鈴木直人氏の最高傑作、あるいは国産GBの代表的な作品とも言われています。

原作の『The Tower of Druaga』は、ゲーム作家/遠藤雅伸氏の作品で、60階ものフロアーを持つドルアーガの塔を、各階の謎を解きながら攻略をしてゆくゲームでした。各階それぞれに隠された宝箱を見つけて、装備品を身に着けることにより主人公(ギル)が強化されて強くなってゆく、日本でのRPGの走りとなった作品です。基本的にゲーム内に謎のヒントは無く、プレイヤーは自力で謎を解いて、60ものフロアーをクリアする必要があります。

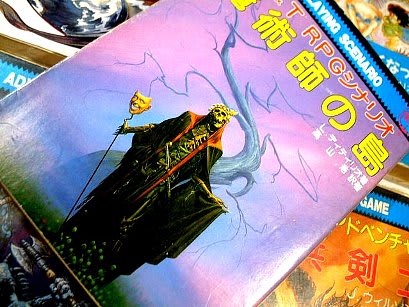

スライムなどが登場して割と原作に忠実な、悪魔に魅せられし者。

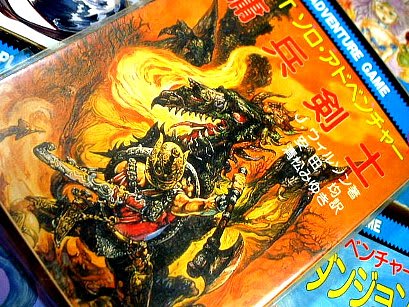

オリジナルキャラなども登場して、物語が加速を始める魔宮の勇者たち。

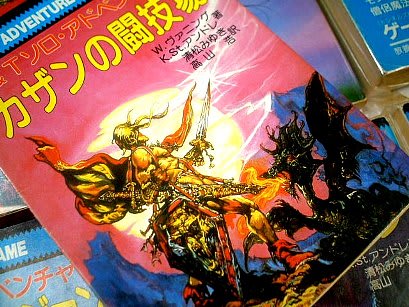

ある意味原作を超えた展開をみせる魔界の滅亡。

このように原作は、壮大なスケールを持った難解な作品なのですが、このゲームブック版の凄まじいところは、GB内に(双方向に行き来できる)マッピング可能な60ものフロアーを再現してしまったというところでしょうか。(もちろんGBオリジナルのマップですが)。ギルを強化する為の各種アイテムも、原作のイメージを踏襲して再現され、(カイやイシターなど)原作のキャラもきちんと登場してきます。またGBという媒体のためか、主人公に絡むオリジナルの登場人物も設定されています。そのためオリジナルの謎かけがあったり、登場人物達と交渉をする必要などもあります。

私は、これをゲームブックブームが過ぎてしまった90年代前半頃に、古本屋で手に入れて遊んだ覚えがあります。(90年代中頃までは、ゲームブックは入手しやすかった)。さすがにサイコロを振りつつ遊んだのではなく、暇な時間に読み進めるといった感じでしたが、(それでもマップを書く必要はあったので)マップを書きながら驚いた記憶があります。とにかく、細かい所まで良く出来ているといった感想でした。GBオリジナルの物語部分も良く出来ていて、最後の方は結構惹き込まれてしまいました。読書百遍 ここのゲームブックのコーナーに詳細な解説とマップがあります。

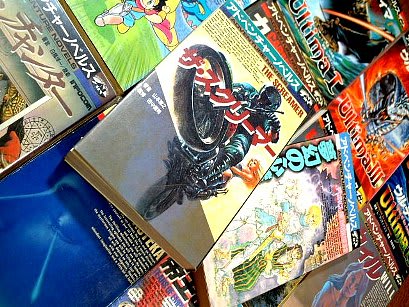

ナムコゲームよりの移植ものゼビウス。

ドラゴンバスターとワルキューレの冒険。カイの冒険もありました。

今遊ぶ場合には、創土社より復刊の予定ですから、それを入手するのが良いでしよう。売れた作品なので古本屋でも結構見つかりますが、3冊同時に入手するのはなかなか難しいでしょう。(あっても有名な作品のため、直ぐなくなってしまうことが多いです)。また 勁文社より『ドルアーガの塔・外伝』というのも発売されていました。ゲームブックは80年代を感じさせる、ある意味必須アイテムですが、その中でも特にこれは、それっぽい空気をかもし出しています。