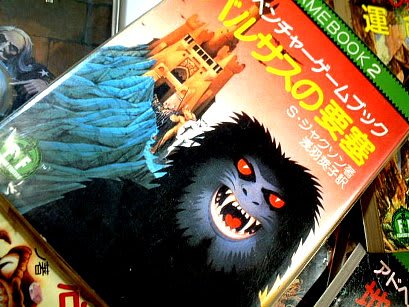

『さまよえる宇宙船』(85)は、ファイティングファンタジーの4作目であり、S.ジャクソン作品です。第1弾の『火吹き山の魔法使い』から始まって、『バルサスの要塞』、『運命の森』とファンタジーを舞台にした作品が続いてきましたが、シリーズ初のSF作品であり、常に新しい設定やルールを生み出す、S.ジャクソンらしい異色作となりました。

プレイヤーは、セルツィア空間(ブラックホール)に吸い込まれてしまった、宇宙船トラベラー号の船長となり、様々な星を廻ってそこから抜け出すための座標を探す事になります。今作で採用された特殊なルールとして、プレイヤーの分身(船長)だけでなく、科学官、医務官、技官、保安官、警備員2名の計7名のキャラを作成し、指示を出す必要があります。また戦闘も通常の戦いのほかに、宇宙船同士の戦い、フェザー銃を使った戦い(ショックか致死を与える集団戦)とルールが異なっています。基本的には、宇宙空間を移動して、惑星に到着したら誰を連れてゆくかを選択してビーム着陸を行い、調査をするというのがゲームの流れになります。

巻末の安田氏の解説によれば、TV映画『スタートレック』的な世界をゲームブックとして展開したもののようです。もともとTRPGには『トラベラー』という古典的なSF作品があり、スペースオペラというのも主なジャンルとして定着しているようです。この作品は、そこらあたりを狙った作品だと言う事になります。ファイティングファンタジーシリーズは、シリーズが進んでゆくにつれて物語世界が構築され、タイタンという架空の世界を舞台にしたものが主流になるのですが、もう一方で『宇宙の暗殺者』、『宇宙の連邦捜査官』、『サイボーグを倒せ』、『ロボットコマンドゥ』などのSF作品も作られてゆきます。またホラー作品『地獄の館』、マッドマックス風『フリーウェイの戦士』、東洋風の世界観をもつ『サムライの剣』などの異色作も続々作られてゆきます。この辺りの、世界観が一挙に多様化した頃が、ゲームブックが一番面白かった絶頂期に当たるのではないかと思います。

この『さまよえる宇宙船』は、S.ジャクソンの世代的なものもあるのでしょうが、SF作品としては、設定がちょっと古めです。50年代、60年代の『禁断の惑星』だとか、『宇宙家族ロビンソン』だとか、ああいうレトロ調のSFといった感じです。迷宮の通路の代わりに宇宙空間を進み、部屋のかわりに惑星探査を行なうといった感じで、大きな流れは通常のゲームブックと代わりません。雰囲気は良いのですが難点として、パラメーター数が340しかないこと(普通は400前後)、惑星や住人の文明描写に多くページを割く必要があることなどから、わりとあっさりと終わってしまう(世界が狭い)という印象がありました。ゲーム自体を楽しむというよりも、古典的なスペースオペラ世界を体験するための作品というのが、正しい捉え方なのかもしれません。

ハヤカワのSF作品などに慣れ親しんだ人ならば、より楽しめる作品かもしれません。私は『スターウォーズ』に衝撃を受けてSFに目覚めた方なので、残念ながらスタートレックはあまりわかりません。スタートレックがわかる人ならば、元ネタも理解できてより細部まで味わえるかも。ただ、懐かしい古典的なSFの雰囲気は、なかなか味があってよい感じです。