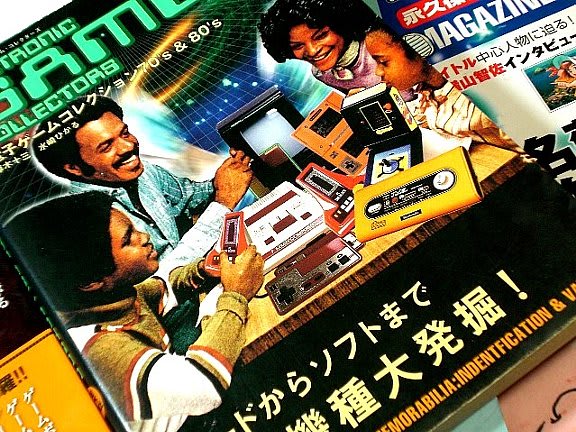

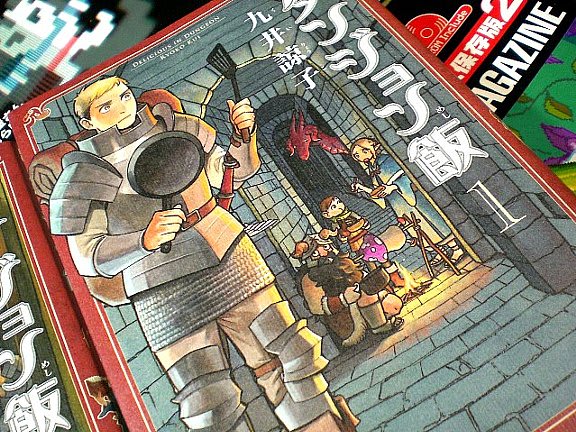

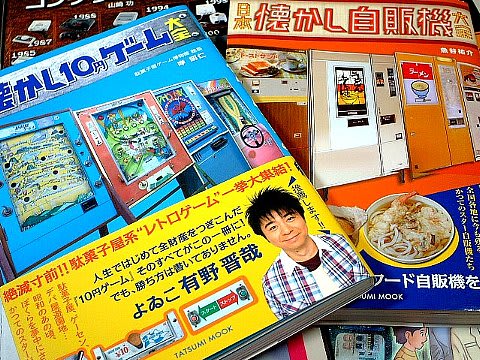

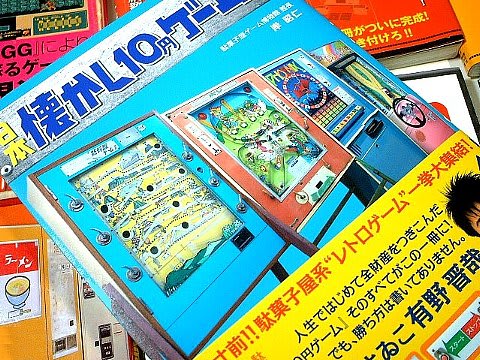

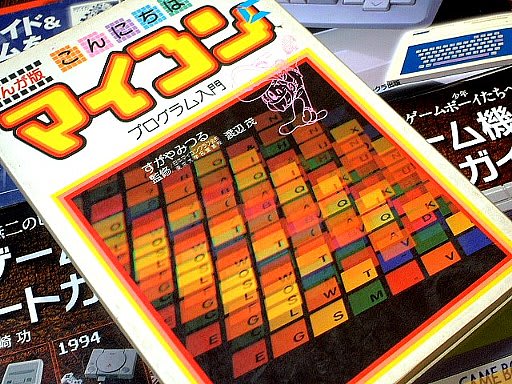

こちらは、2013年にメディアパル社より出版された、コンピュータゲームの歴史を俯瞰して紹介した

OLD GAMERS HISTORY ロールプレイイングゲーム創世記編。

このシリーズは、簡単な解説とともにレトロゲームの歴史を俯瞰できるものとして出版されているムック本で、これまでにもオールドゲーマーズ白書 VOL1~5、オールドゲーマーズSAGA VOL1~4、アーケードゲーマーズ白書 VOL1~2、アクションゲームアーカイブス、そしてこのオールドゲーマーズ ヒストリーと発売されまくっています。このようなライトめのレトロゲームのムック本の場合だと、たいていファミコンを起点としているものが多く、ファミコン前史は抜け落ちている場合が多い。このオールドゲーマーズヒストリー ロールプレイイングゲーム創世記編では、この手の書籍としては珍しくPCのゲームまで網羅されていて、なかなか読み応えのあるものになっています。

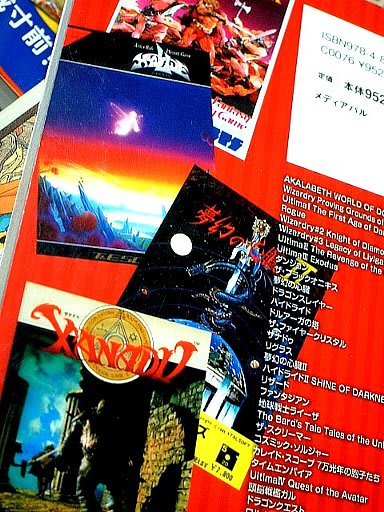

この本では、RPGの起点として、ウルティマの作者リチャード・ギャリオット氏が1979年の高校生の時に開発したAkalabethを持ってきている。

Akalabethは、ウルティマ0とも呼ばれウルティマの原点になった作品。もっと突き詰めてRPGの源流ということになると、イギリスのJ・R・R・トールキンによって書かれた1937年のホビットの冒険、54年の指輪物語という小説が発表されたところにまで遡れる。このトールキン氏の世界観を元にして74年にTRPGの元祖であるダンジョンズ&ドラゴンズが登場。このダンジョンズ&ドラゴンズをコンピュータで再現しようとしたところからコンピュータRPGの歴史が始まった。現存する最古のRPGとしては、75年の

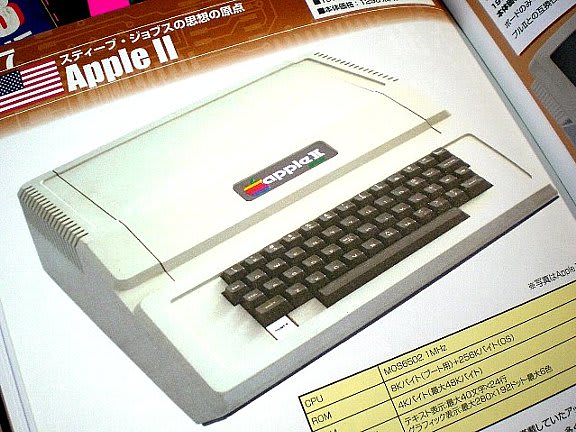

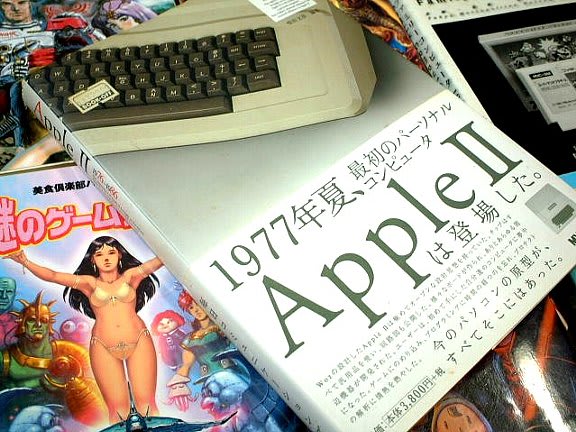

pedit5だと言われる。76年には、世界最初期のRPGと言われるダンジョン、アドベンチャーゲームの元となったコロッサル・ケーブ・アドベンチャーなどが開発される。TRPGの成長や戦闘の部分をコンピュータ上で再現したものがRPGとなり、謎解きやダンジョンマスターとのやりとり部分を再現したものがアドベンチャーゲームとなって、これら2大ジャンルの源流は同じものだった。ただし、これらは大学など専門機関の大型コンピュータ上で動いており、一般に広く知られたものではなかった。Akalabethは、パーソナルコンピュータとして広く一般に普及したAppleⅡ上で動いており、そういった意味でこのAkalabethがRPGの原点のひとつとして位置づけられる。

Akalabethは、海外版ウルティマコレクションに収録されているがもはや伝説と言ってよく、コンピュータRPGの原点として一般的なのは、ウルティマ、ローグ、ウイザードリィの3作品から。ローグは、この中ではもっとも早く1980年に登場している。それまでテキストで表現されていたコンピュータRPGに、キャラクター(といってもアルファベットや記号)が持ち込まれ、自動でダンジョンが生成されるところが画期的だった。ローグの日本語版が発売されたのは、相当に遅くてアスキーから86年。対してオリジナルのウルティマⅠは、81年に発売された。この時、リチャード氏はまだ大学生だった。

コンピュータRPGの原点のひとつとして知られるウルティマですが、日本製PCにウルティマが移植されて遊べるようになったのは、スタークラフト社の手による1985年の発売とこちらも相当遅い。しかもウルティマⅠをすっ飛ばしてⅡから発売された。87年のUltima Ⅳからは、ポニーキャニオンに権利が移ってファミコンにも移植されて一般にも広く知られるようになった。この時にウルティマⅠからⅢまでもグラフィックが綺麗になったIBM-PC版が再度移植されなおして、再発売されている。

もうひとつの源流、ウィザードリィ。81年にAppleⅡ向けに開発された。製作したのは、ロバート・ウッドヘッド氏とアンドリュー・グリーンバーグ氏の2人。彼らもまたこの時コーネル大の学生だった。日本語版は、アスキーより発売されたPC版が85年、遠藤雅伸氏率いるゲームスタジオが移植したファミコン版が87年に登場している。

本シリーズは、オリジナル開発元の米国のサーテック社が倒産してしまったため、98年のウィザードリィ8でストップしている。またオリジナル製作者のアンドリュー・グリーンバーグ氏とロバート・ウッドヘッド氏ともそれぞれⅣとⅤまでしか関わっていない。日本で非常に人気が出たため、日本独自の外伝が何本も作られ、オンライン化もされるなど独自の発展を遂げている。Ⅵ以降からは、オリジナル製作者の2人が抜け、リルガミンの街が廃止され、呪文系統が変わるなど大幅に変化していて、新WIZとも呼ばれている。現在Ⅵ~8までの権利を持っているのは、実は日本の会社だったりする。

ドラクエの鳥山明氏、すぎやまこういち氏に対して、コンシューマ版ではイラストに末弥純氏、音楽を羽田健太郎氏と、スタッフを固定したことも日本での一貫したイメージ作りに幸いしたのかもしれない。 ウルティマⅢ恐怖のエクソダスでは、台詞監修が秋元康氏、音楽担当は後藤次利氏と、おにゃん子コンビだった。

ウルティマ、ウィザードリィに影響されて、海外では85年にバーズテール、87年にマイト&マジックというシリーズも開発されて人気を博している。当時、これらはどちらもウルティマ、ウィザードリィとあわせて、世界3大RPGに数えられていた。バーズテールの開発にはスカラブレイ出身の忍者ホークウィンドことロー・アダムスIII世氏が関わっており、氏はウルティマ、ウィザードリィの双方にも関与していた。他には、85年にSSIから

ファンタジーというシリーズも発売された。

日本でのRPGの歴史としては、歴史シュミレーションで有名になった光栄より82年にドラゴン&プリンセス、83年にクフ王の秘密、

ダンジョン、

剣と魔法、84年に日本ファルコムより

ぱのらま島などが発売されている。ぱのらま島の作者は、ドラゴンスレイヤー、ザナドゥの木屋善夫氏。これらの作品は、RPGの要素を取り入れてはいるが、まだ完全にRPGだとは言えなかった。83年12月に、ヘンク・ロジャース氏が設立したBPSよりザ・ブラックオニキスが発売されている。この作品は、学生時代からTRPGを遊びつくしてRPGに精通していた米国人の手による作品で、容量の問題やRPGに不慣れな日本人にあわせて大幅に簡略化されてはいたものの完成度が高く、この作品が日本で最初の本格的なRPGと言われることが多い。

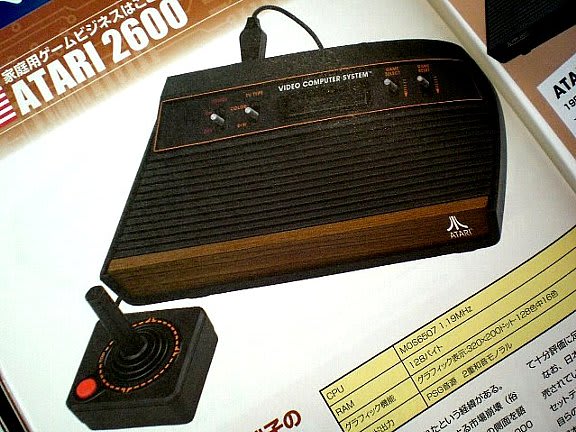

84年には、ゼビウスで一躍有名になった遠藤雅伸氏の手により、アーケードゲームにRPGの要素を取り入れたドルアーガの塔が発表されている。これは、アーケードゲームという性質上、経験値ではなくアイテムや装備を入手することで主人公が成長するようになっていた。大手のナムコからアーケードゲームという場で発表されたことで、一般にファンタジーやRPGが広く知られるようになったのは、これが最初と言えるかもしれない。ナムコからは、85年にファンタジーやRPGの要素を取り入れたドラゴンバスター、86年に経験値とパスワードを取り入れたドルアーガの塔の続編イシターの復活も登場している。他に4人での同時プレイとパーティプレイを再現した85年のアタリ社のガントレット、よりRPGの要素を取り入れたアーケード作品としては、90年のデーターイーストのダークシール、91年タイトーのカダッシュなどがある。

84年には、ドルアーガの塔やブラックオニキスの影響を受けて製作された内藤時浩氏のハイドライドがT&Eソフトから、ぱのらま島の木屋善夫氏の手によるドラゴンスレイヤーが日本ファルコムより発表されて、アクションRPGという新しい潮流が生まれた。翌85年には、続編のハイドライドⅡ、ドラゴンスレイヤーⅡであるザナドゥが発売され、PC誌のランキングで年間を通してベスト10圏内に入り続けるという現象がみられるようになり、PCの世界では一足先にRPGのブームが花開いていた。

当時の8ビットPCでは、ファミコンより一足先に82~83年頃からゲーム市場と呼べるようなものが誕生していた。そのゲーム市場に続々と日本製RPGが登場してきた。こちらは、85年にローレゾ機種向けに開発されたクリスタルソフトのリザード。

ウィザードリィ風のワイヤーフレームのダンジョンとウルティマⅢ風のタクティカルコンバットを導入した、同じ85年でクリスタルソフトのファンタジアン。

ドラクエの元ネタになったとも言われる、同じく85年でクリスタルソフトの夢幻の心臓Ⅱ。これら以外にも、サイバーパンク調の世界観をもつザ・スクリーマー、ザ・ブラックオニキスの続編ファイアークリスタル、ドラゴンバスターとハイドライドの影響を受けたザインソフトのトリトーンなど、続々とRPGが作られていた。

82年(日本での発売は84年)には、電源を使わない書籍の分野でも、ゲームブックという新しい潮流が生まれている。読者に選択肢を選ばせて自由に物語を組み立てられる、もともとあったゲームブックという形式の本に、TRPGのソロクエストをヒントにRPGの要素をとりれたファイティングファンタジーというシリーズが、イギリスで新たに誕生する。その第1作目となった火吹山の魔法使いは、世界的な大ヒットとなり、当時日本でも300万部を売り上げるという大ベストセラーになった。

そしてついに86年にファミリーコンピュタでドラゴンクエストが発売される。最初は、ROMカセットという容量の問題からファミコンのユーザーである子供達にRPGという新しい遊びを受け入れてもらおうという提案から始まった。作者の堀井雄二氏は、PCで発表していたポートピア連続殺人事件、オホーツクに消ゆというAVGをファミコンに移植して好評を博しており、次はPCで流行っていたRPGを持ってこようということだったらしい。最初は、子供向けというイメージだったが、ROMカセットの容量が増えてフロッピーにも負けない大きなデータを扱えるようになったことから、徐々に高度化していき、独自の進化を遂げた日本製RPGの文化を生み出すこととなった。テレビや新聞に社会現象として取り上げられるようになり、RPGという遊びがゲームに関心のない一般にも広く知られることとなった。

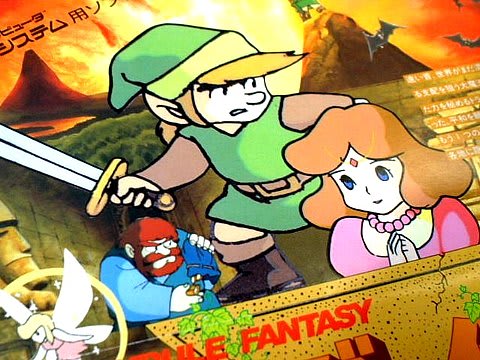

ドラクエが大ヒットしたことから、ファミコンでも爆発的なRPGのブームが訪れる。公式にはアドベンチャーゲームでRPGではない86年のゼルダの伝説も、アクションRPGとして認知され遊ばれていた。ナムコからは、同じく86年にアクションRPGのワルキューレの冒険が登場。スクエアのファイナルファンタジー、データイーストのヘラクレスの栄光、セガのファンシースター、アトラスの女神転生など、続々とRPGが製作されていった。

海外では、モンスターが動き始め時間が経過するというリアルタイムのダンジョンが登場。FTL Gamesが87年に開発したダンジョンマスターはRPGのエポックメイキングな作品のひとつと言えるでしょう。89年には、初期のポリゴンをフィールドに採用して3Dのフィールドを自由に歩け回れるようになった、もうひとつの画期的な作品としてフランスのInfogrames社よりドラッケンも登場。この2作はスーパーファミコンに移植されたため、日本でも広く遊ばれていた。

PCの方では、87年に難解さが売りであったRPGの世界に、謎解きメインではなく物語やシナリオを重視し、感動を持ちこんだイースという新しい流れが生まれる。また同87年には本体とシナリオ部分を分離して、追加シナリオという形で遊べるようにしたドラゴンスレイヤーシリーズの第5作目であるソーサリアンも日本ファルコムより登場している。この頃からメガドライブ、PC-エンジン、SFCとゲーム機の性能が、徐々にPCに追いついてきたことから、PCのゲーム市場は徐々に縮小を始め、ゲームの中心がコンシューマへと移ってゆく。

これ以降は、シナリオや感動的な物語、ムービーシーンなどの見せる要素を重視した日本製RPGというひとつのジャンルを築くまでに発展していきます。

ということで、駆け足でRPGの歴史を俯瞰してみました。この

オールドゲーマーズヒストリー ロールプレイングゲーム創世記編は、1,000円程度の廉価な価格で入手できるライトなレトロゲーム本にしては、珍しく読み応えのある一冊と言えるように思います。

参考:Wiki ウルティマ、ウィザードリィ、ローグ、ダンジョン(コンピュータゲーム)、コロッサル・ケーブ・アドベンチャー、バーズテイル、マイト&マジック、ヘンク・ロジャースの項、顔面ソニーレイ+、ネット世代の雑評論 コンピューターRPGの歴史、個人的メモ、Nostalgia 迷路の色、古い男の部屋、ゲームレガシー、オールドゲーマーズヒストリー ロールプレイングゲーム創世記編/メディアパル