OLD GAMERS HISTORY Vol.5 アクションゲーム黎明期編は、メディア・パルより2014年に発売されたレトロゲーム本。レトロゲームについてまとめたOLD GAMERS HISTORYシリーズのアクションゲーム編。1972年から1986年に登場したアクションゲームが収められています。

アクションゲームに関しては、Vol.5 アクションゲーム黎明期編、Vol.6 アクションゲーム黄金期編、Vol.7 アクションゲーム戦国時代編と3冊に分冊して取り上げられている。元々このシリーズ、2005年のOLD GAMERS白書というところから始まっており、2010年のARCADE GAMERS白書で高井商会を取材した成果が生かされたのか、このVol.5 アクションゲーム黎明期編では貴重な筐体の写真が表紙を彩っている。

OLD GAMERS白書の頃は、ファミコン、PC-エンジン、メガドライブなどのゲームを並べて紹介しただけのわりとライトな作りだったのだが、このシリーズ段々と本気度が上がっているように思う。

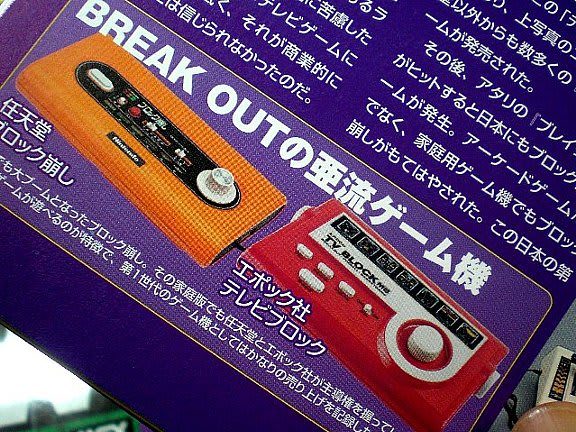

ライトなゲームの歴史本だと、せいぜいブロック崩しやサーカス、へたするとスペースインベーダーから始まってしまうものも多い中、ちゃんとATARIのPONGから掲載されている。日本だとインベーダーゲームのヒットからビデオゲームが始まったかのような印象も持ってしまいがちですが、そこに至るまでにも数多くのゲームが発表されていた。これらの古いゲーム機は、80年代以降ビデオゲームが主流となってからもエレメカなどと一緒にデパートの屋上やゲームコーナーの片隅に置かれており、この時点でもまだ遊ぶことが出来た。

OLD GAMERS HISTORY Vol.3のRPG編では、ちゃんとパソコンのRPGゲームから取り上げられていたことに驚いたが、このアクションゲーム編でもその本気度は生きている。

もちろんドンキーコングやパックマン、クレージークライマーなどの有名どころは、しっかりと押さえられている。72年から86年までなので、スーパーマリオもナムコの黄金期のゲームも収録されている。その上で、セガのトランキライザーガンやSNKのファンタジー、アルファ電子のJump Bugなど、かゆいところにも手が届く作りになっている。

それだけでなく、ATRI2600やぴゅう太、カセットビジョン、MSXなどアーケードやファミコン以外のゲーム機からも入れられている。ただあまりにも風呂敷を広げすぎたのか、これらのゲーム機からは1~2本程度と少なめ。書籍の半分くらいまでいったところで、やっとファミコンのゲームが登場するというなかなかマニアックな構成になっている。

それらのゲームを搭載していたゲーム機の紹介やテレビゲームの成り立ちなども入れられている。

ただ、風呂敷を広げすぎたのか、どういう基準で取捨選択をしているのかという問題はあります。3冊に分冊されているとはいえ、ファミコンのアクションゲームだけでも紙面が埋まってしまうほどの量があると思われますので、あれが入ってない、これが入ってないという不満は残る。それでも、近年発売された1,000円程度のゲーム本としては、異例の本気度を誇るシリーズだと思います。

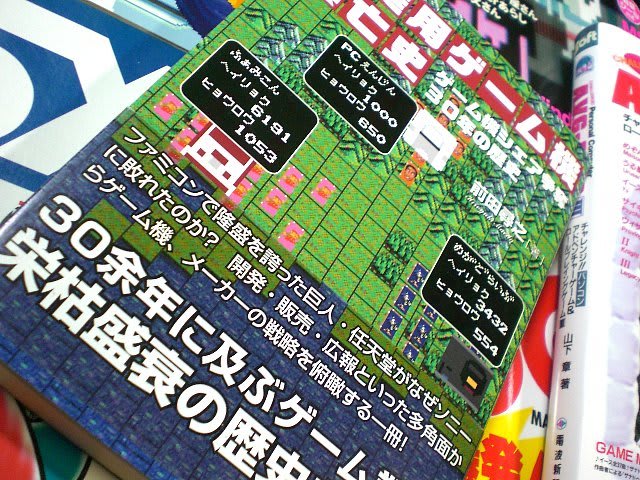

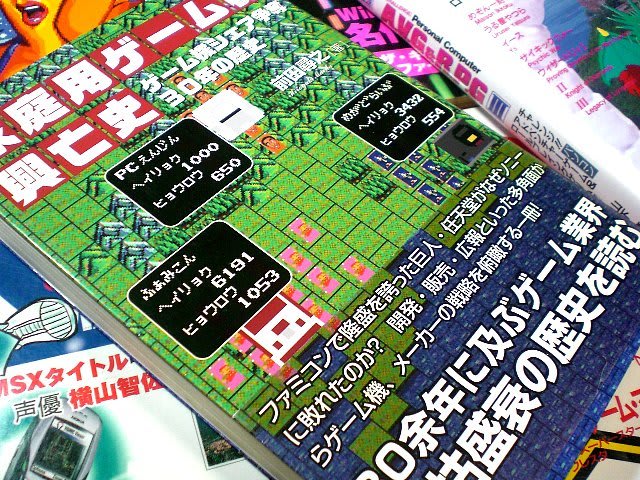

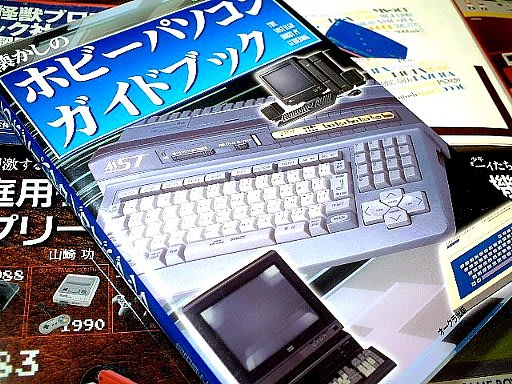

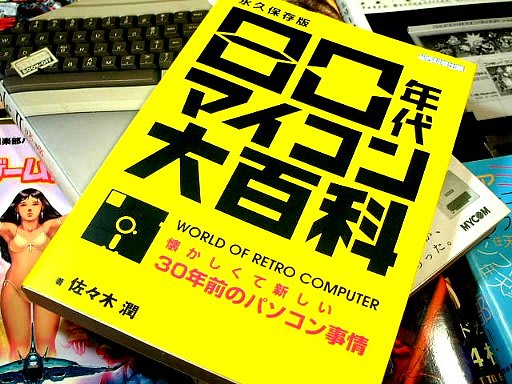

引き続きメディア・パルより出版されているOLD GAMERS HISTORYシリーズのVol.11 アドベンチャーゲーム・パズルゲーム草創期編。このメディア・パル社のレトロゲームシリーズ、最初はOLD GAMERS白書として出版され、その時にはファミコンやPC-エンジン、メガドライブなどのゲームをありきたりに紹介しているといった感じで、あまり食指が動くようなものではなかった。回を重ねるごとに本気度を増してゆき、今作でもなかなかのマニアック度を誇っている。

Vol.11では、アドベンチャーゲームの歴史とパズルゲームの歴史がひとつにまとめられている。ここが少し惜しいところで、Vol.12もアドベンチャー&パズル編みたいだけれど、ここはやはりアドベンチャー編で2冊、パズル編で1冊と分けて欲しかった。このシリーズ、まとめて揃えればゲームのアーカイブズとしても機能しそうなほど出来が良いため、余計にそう感じる。

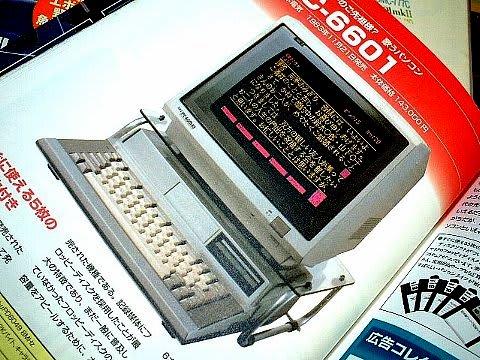

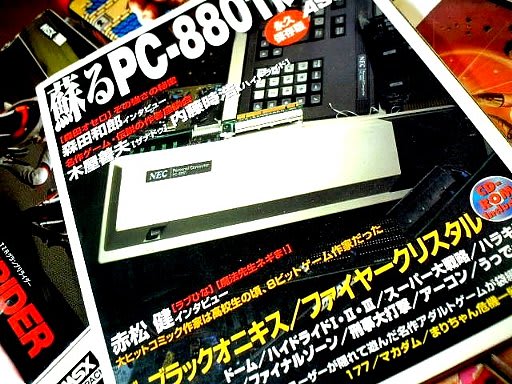

前半は、当時の8ビットPC市場で花開いたアドベンチャーゲームの黎明期の作品が多く収録されている。これがなかなかの濃さで、光栄やエニックスなどの黎明期のアダルトゲームなども収録されているマニアックぶり。電波新聞社のチャレアベ以来、久しぶりに見たと思うような作品群も見受けられる。

少年ジャンプの人気連載漫画をエニックスがゲーム化したウイングマン。北斗の拳などもゲーム化されていた。

ディズニーランドをパロった、ハドソンのデゼニランド、デゼニワールド。まだファミコンに軸足を移す前、初期のハドソンはアドベンチャーゲームを得意としていた。

初期ハドソンのアドベンチャーの代表作のひとつといえるサラダの国のトマト姫、略してサラトマ。ファミコンにもアレンジを施されて移植された。MSX版では、なんとライン描画のみの白黒。これは機種の性能差というよりメディアにカセットテープを使用していたため、容量の問題だと思う。メガロムやMSX2が発売されるまで、MSXユーザーは歯がゆい思いをした。

1985年以降は、少しずつファミコンのアドベンチャーが増えてくる。Vol.12では、プレイステーションなどで花開いたバイオハザードなどのアクションAVGが中心になると思われます。

パズル編はちょっと少なめ。ロードランナー、テトリス、ザ・キャッスル、キャッスルエクセレントなどの有名どころを中心に収録されている。8ビットPCでもファミコンでも、マイナーどころのパズルゲームは山ほどあったと思われるので、それらを集めてパズル編として一冊にして欲しかったところ。

ということで、アドベンチャー編とパズル編が一緒になっている点が惜しいところですが、それ以外では出色の出来。8ビットPCを知らない世代にも、光栄やハドソン、エニックスの黎明期を知る貴重な資料としてお勧めしたい。

参考:OLD GAMERS HISTORY Vol.5 アクションゲーム黎明期編、Vol.11 アドベンチャーゲーム・パズルゲーム草創期編・メディア・パル、高井商会HP、ぼちゃけ