こんにちはマイコン、チャレンジAVG&RPG、よいパソコン、悪いパソコンは、80年代の8ビットPC関連の書籍です。それぞれ漫画による入門書、PCゲームの解説・攻略本、8ビットPCのバイヤーズガイド。当時はPCのことを、マイコン(マイクロ・コンピュータの略、あるいはマイ・コンピュータの意味)とよぶこともあった。

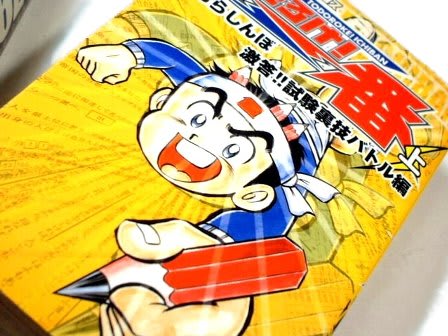

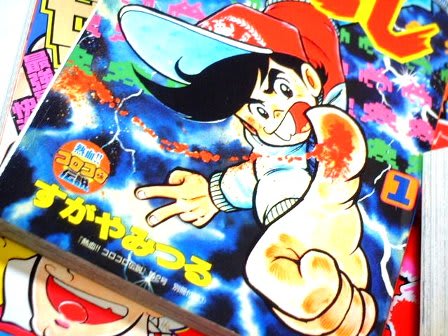

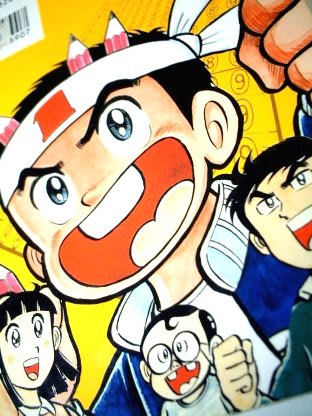

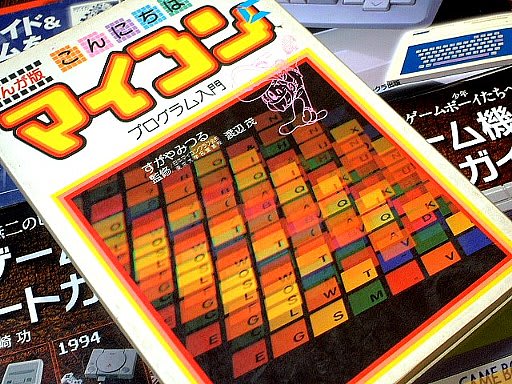

こんにちはマイコンは、小学館より83年に発売された漫画による入門書です。当時ゲームセンターあらしで一斉を風靡していたすがやみつる氏の手によるもので、NECのPC-6001を教材に、わかりやすくパソコンの仕組みや、プログラムの考え方を解説していました。続編のこんにちはマイコン2・プログラム入門では、もう一歩踏み込んでベーシックによるプログラム作成を解説しています。若き日の遠藤雅伸氏も登場して、ゲーム作りのアイデアの出し方や、ゲーム作成の過程などの紹介もあります。ほかに、当時のPCの統一規格・MSX対応のこんにちはマイコン・MSX対応版もありました。現在プロとして活動されている方の中にも、これを読んでプログラマーの道に入った人が結構いらっしゃるようで、多大な影響を与えた一冊といえそうです。2002年にマイコン電児ランとあわせて、ゲームセンターあらし対マイコン電児ラン+こんにちはマイコン完全版として復刻されました。→すがや氏のサイト内のこんにちはマイコンの紹介記事。

あらしとさとるのかけあいによってマイコンとは何かについて紹介していく。ファミコンがまだ出ていないか、出始めの83~84年頃というのは、ビデオゲームといえばアーケードゲームをさしており、それが家庭でも遊べたり、自分でもプログラムを組んでゲームが作れるというのは、当時の子供にとっては画期的なことだった。

アクションゲームだけではなく、当時のアメリカからやってきたばかりの新しいゲーム、アドベンチャーゲームなどについても紹介していある。これらは、当初はPCでしか遊べないものだった。

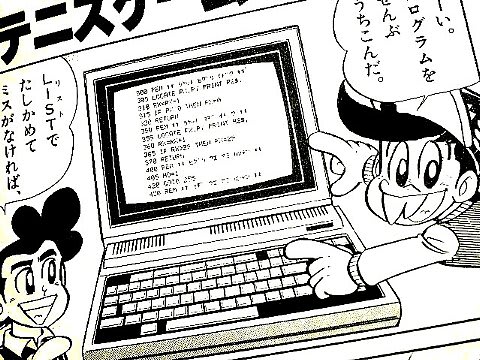

プログラムの作り方が解説してあり、巻末には簡単なプログラム集が付いてくる。復刻されたMSXマガジンでも題材に取り上げられていたテニスゲームなど。また、ゲームメーカーに取材に行ってゲーム製作の過程なども紹介されており、若き日の遠藤雅伸氏が漫画内に登場している。

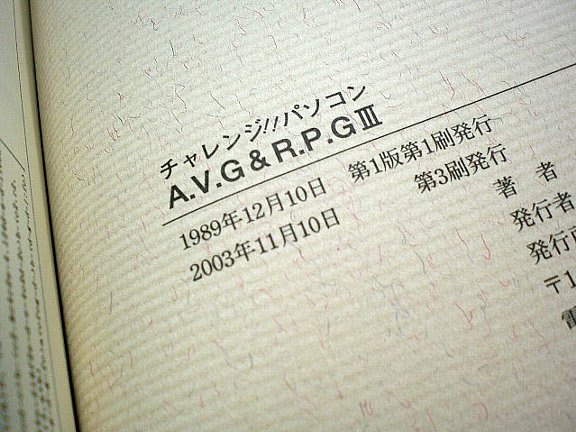

チャレンジAVG&RPGは、84年より電波新聞社のマイコンBASICマガジン誌に連載されていた、チャレンジアドベンチャー、ロールプレイングゲームのコーナーを書籍としてまとめたものです。著者は、連載開始当時まだ大学の学生だった山下章氏。いわゆる攻略本や、解説本のはしりですが、これは答えそのものがずばり書いてあるわけでなく、ゲームの世界を紹介してゆく中にヒントがちりばめられている形になっています。ゲームに詰まった時に読むだけでなく、ゲーム紹介記事として読んでも非常によくできた楽しいものでした。当時はPCが高価で、まだPCゲームの敷居も高い頃でしたので、読むことによって遊んだような気になっていました。これ以降、大量の攻略本がだされましたが、これを超えたものは、いまだに存在していない気がします。80年代当時の8ビットPCゲームを語る場合には、欠かせないものの一つだと思います。マイコンBASICマガジンは、2003年にその歴史に幕を下ろしましたが、こちらは2003年に復刻されました。

最初のチャレアベは、アドベンチャーゲームの攻略(ヒント集)から始まった。ずばり答えを書くのではなく、ゲームの展開にあわせてヒントをほのめかすという作り。後にたくさん出版された攻略本と比べても、読み物としてもずば抜けて面白かった。これを超えた攻略本やゲーム紹介記事は見たことがない。

当時のPCでは、表現能力に限界があったので、このようなイラストも加味して、想像力をかきたててくれる。また、時代の流れにあわせてRPGの攻略も扱うようになり、後期になると掲載されるゲームの幅が広くなっていった。

豊富な写真でアイテムやマップなどが紹介されている。PCを持っていなくても、読むだけでプレイした気になれた。

このような全体マップなどを掲載したのも、この本が最初ではないかと思う。

巻末には読み物が付いていて、これはT&EソフトのハイドライドⅡの製作過程をリポートしたもの。若き日の内藤時浩氏が記事を寄稿している。ハイドライドⅡの製作チームは、たった4人という人員で半年ほどの期間で作られていた。ハイドライドⅠにいたっては、プログラムからキャラクターから音楽まで、すべて内藤氏が一人で製作していた。アパートの一室で作られていたゲームなどもあって、まるで大学のサークルののり。また、ゲーム製作者側も10代、20代の若者と、ユーザーとの年齢も近いものだった。ゲームがもっとも幸福だったのは、この時期だったのかも。

今となっては、これほどまでに詳細に当時のPCゲームを扱った書籍はないため、プレミア価格で売られています。80年代~90年代にかけて何度か復刻され、2003年には復刊ドットコムの企画で復刻されたのですが、それらもすでにプレミア価格となっている。なぜか、このチャレンジAVG&RPGⅢだけは、現在でもアマゾンで新品が定価にて手に入ります。収録されている本数が少ないということ、中でもウィザードリィの攻略が大きなウエイトを占めているということがあるのかもしれません。

とりあえず、このシリーズが欲しい場合には、まずチャレンジAVG&RPGⅢから入手するというのも、ひとつの手かもしれませんね。

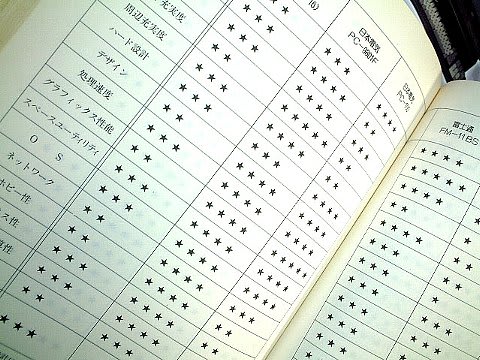

よいパソコン、悪いパソコンは、80年代のPCを機種毎に採点して紹介したバイヤーズガイド。発行は、JICC出版局。~年度版という形で改訂版が、毎年発行されていました。間違いだらけの車選びとか、よい大学、悪い大学のような書籍のPC版と考えてよいかと思います。現在ではどんなPCを選んでもそれほど問題は生じませんが、80年代のPCはメーカー、機種毎に仕様がまちまちで、互換性がありませんでした。そのため誤った機種を買ってしまうと、動作するソフトがほとんどないという悲劇が起こりました。そのためこのような書籍が、必要とされたのでしょう。当時の本屋ではよく見かけましたので、なかなかのヒットシリーズだったと思います。記事も(買わないほうがよいとか、お勧めできないなど)、メーカーに遠慮すること無くかなり辛辣に書かれています。これもバイヤーズガイドとしてではなく、(口プロレスをするための)機種毎の知識を得るためのカタログとして読んでいました。これの復刻版はさすがにありませんが、ブックオフの100円コーナーなどを探せば見つかるかもしれません。

当時憧れだったシャープのX1。最初に機種の概要、性能が書かれ、いざ使ってみるとという項目で実際のレビューがされる。結論は、メーカーからするとかなり辛口の評価で、これがこの本の売りだった。また、この85年頃になるとMSXがNEC、富士通、シャープのPCと並んで大きな勢力となってきていたので、ワンコーナー設けて解説してある。

このような感じで、凡庸な機種だとか、買うべきではないとか、かなりはっきりと書かれている。

なぜかというと、まだこの時期でもこれだけ多数のメーカーから、数多くの機種が発売されていて、買う機種を間違ってしまうと対応ソフトがほとんどないため、20~30万円近く投資したユーザーの側が非常に高いリスクを負うことになったから。

憧れのApplleⅡやマッキントッシュなど外国製品は、また別のコーナーで紹介。元ネタのひとつだっただろう、間違いだらけの車選びでも外車は別の章に分かれていた。698,000円って、あなた中古車が買えますがな。

機種ごとに機能性やソフトの充実度、デザイン、処理速度など各項目ごとに★で評価が付けられている。間違いだらけの車選びでもこのように評価されていた。実際には、こんなに項目は要らないと思う。いくら性能が高くとも、デザインが良くとも、ソフトがなければ部屋の飾りになるしかなかった。また、PCの性能が発展していく過程であったので、間違った機種を買ってしまうとすぐに陳腐化した。また、この本では年度毎に、その年のパソコンオブイヤーも選出していた。今の視点から見ると、多少使い勝手が良かったり、性能が良かったとしても、対応ソフトが一番多かったPC-88シリーズを選ぶのが、一番正解だっただろうと思いますが。

80年代は、今と比べてゲームの本数自体が少ないですし、それほど中古屋もありませんでしたので、ゲームに関する記事(情報)は必死に追いかけていました。デパートのPCの試遊機や、FCなどのゲーム機の前に子供が群がったり、あの頃の子供がゲームにかける情熱は熱いものがありました。今のように溢れてしまうと食傷気味になりますので、何事もちょっと不足しているくらいが丁度よいのかもしれません。

※2007年5月9日の記事に、写真を加えて再構成。

参考:こんにちはマイコン・すがやみつる/小学館、チャレンジAVG&RPG・山下章/電波新聞社、よいパソコン、悪いパソコン・JICC出版局