12月30日、YYDのY山さんが日和田での岩トレを計画しました。前回の日和田岩トレで4級+のルートをリードすることの重要さに気付いてくれたようです。A宮さんも同様です。さらに、登攀的な沢にも行きたいと思っているS藤さんも加わって、目的意識の高いメンバーでの岩トレが実現したのです。

という訳で、あらためて4級+のオンサイト能力を持つことの大切さについてまとめておこうと思います。

* * * * * * * * *

僕はこれまでも何度も「一人前のクライマーの資格は4級+のオンサイト能力」だと言って来ました。 それには理由があって、1980年代にアメリカからのフリークライミングムーヴメントが及んでくる以前の日本では4級+まではフリーで登攀し、 それ以上困難な岩場は人工登攀でという考えが主流でした。 ですから、日本の岩場(谷川、滝谷、劔、北岳バットレスetc.)の有名な人気ルートであるクラシックルートはほとんどが4級+までのフリールートなんです。

それは沢登りでも同様で、滝の登攀はフリーでは4級+までの滝がほとんどです。 しかも、沢登りにはフリークライミングムーヴメントの影響は現代に至ってもさほどありませんから、尚更です。

つまり、4級+のオンサイト能力を身に付けると、登山の世界(沢登りや岩登りや岩稜バリエーション)が突然大きく広がるんです。

YYDは沢登りの会です。 沢屋はクライマーです。 沢登りは奥深く、多様な能力を成長させ、素晴らしい経験を与えてくれます。 沢登りの会ですから、岩登りトレーニングをするのは当たり前。 どの程度上達すればいいのかなんて、上限はありません。 どこまでも上手くなればいいのです。

でも、目指すべき最低限のレベルはあります。 それが「一人前のクライマーの資格は4級+のオンサイト能力」ということだと、僕は考えています。 このレベルを、YYDの皆さんは到達することがかなり困難なレベルだと感じておられるメンバーが多いように思います。 でも、それはまったくの誤解です。

僕も以前に所属していた山岳会で、30代、40代、50代、60代の方々に極々初心者の段階から教えて来ました。 無所属の20代の若者にも幾人も教えて来ました。 そんな経験から言えることは、普通の素質があれば、誰でも一人前のクライマーに成れるということです。

60歳で初めて岩登りをした女性がいました。 高齢だと、確かに成長は遅いです。 でも、続けることによって、確実に伸びていくことも確かなんです。 この女性とは彼女が65歳の時に若者たちも含めて一緒に谷川の一ノ倉沢南稜を登攀しました。 劔の源次郎尾根にも一緒に登りました。

そのレベルに到達すれば、誰もが感じることだと思いますが、4級+のオンサイト能力なんて、さほど高いレベルではないのです。 先ほども言いましたが、これは最低限の目指すべきレベルなんです。 意識高く継続さえすれば誰でも到達できる程度のレベルなんです。

F沢さんも集中的にクライミング練習始めてから3ヶ月ほどで一人前のレベルに到達しました。 誰でも、あれほどに熱中集中すれば到達しますよね。 あの熱中こそが才能ですよね。

最近になって、Y山さんとA宮さんが4級+のオンサイト能力目指して行動し始めました。 それにS藤さんも加わって来ました。 皆、沢登りが大好きなんです。 もっといろいろな沢に行きたい。 安全に遡行するために登攀力を伸ばしたい。(登攀力が高まると遡行スピードが上がります) 個人にとってもYYDにとっても正しい選択だと思います。

* * * * * * * * *

●12月30日、日和田岩トレ

この日だけ奇跡的に最高気温が10℃を越える岩トレ日和になってくれました。 朝イチはまだ岩が強烈に冷たかったですけど、徐々に岩も温まって来ました。

Y山さんとA宮さんが組んで前回の復習から始めています。 A宮さんが男岩右端の3級ルートをリードするようです。

僕はS藤さんと組んで、S藤さんのリードトレーニング。 男岩南面ばかりを5本リードしてもらいました。 僕はすべてフォロウのみ、楽させてもらいました。

・左ルート3級

・左下から右上への対角線ルート3級

・中央凹角~クラックルート3級+~4級-

・南面右端の最上部から左のクラックルート4級-

・左下垂壁から左最上部直登ルート4級

S藤さんは最初はザイルワークのいろいろなことが曖昧になっていましたが、回数を重ねることで定着して行ったようですね。 ザイルの結び方などは家で確認、練習しておいてくださいね。

それでは、写真を見てもらいながら、岩トレの様子を紹介します。

▲9:31。1本目は男岩南面の左ルートです。とくにルート名はなくて、左側の易しい箇所を選んで登るルートです。3級ですね。

▲9:31。1本目は男岩南面の左ルートです。とくにルート名はなくて、左側の易しい箇所を選んで登るルートです。3級ですね。

▲9:33。この写真も1本目のルートです。ここではプロテクションのヌンチャクの間隔が開き過ぎていました。落ちると、グラウンドフォールしてしまう可能性がありました。そうそう、最初のプロテクションをヌンチャクではなくて、カラビナ1枚で取っていました。それぞれの危険性をすぐに説明しました。

▲9:33。この写真も1本目のルートです。ここではプロテクションのヌンチャクの間隔が開き過ぎていました。落ちると、グラウンドフォールしてしまう可能性がありました。そうそう、最初のプロテクションをヌンチャクではなくて、カラビナ1枚で取っていました。それぞれの危険性をすぐに説明しました。

▲10:06。ATCでの懸垂下降をしてみたいというので、教えてあげました。滑りにくいと言うので、次からは慣れた8環に戻していましたけどね。僕のシングルザイルは古くて11ミリなので、ATCに入れるのが本当にきついんです。一般的にはATCでの懸垂の方が滑りがいいはずなんですけどね。

▲10:06。ATCでの懸垂下降をしてみたいというので、教えてあげました。滑りにくいと言うので、次からは慣れた8環に戻していましたけどね。僕のシングルザイルは古くて11ミリなので、ATCに入れるのが本当にきついんです。一般的にはATCでの懸垂の方が滑りがいいはずなんですけどね。

▲10:28。2本目は左下から右上への対角線ルートです。この日のように岩場が空いている時しか出来ないルートどりですね。これも3級ですから、なんなくこなしました。

▲10:28。2本目は左下から右上への対角線ルートです。この日のように岩場が空いている時しか出来ないルートどりですね。これも3級ですから、なんなくこなしました。

▲11:17。3本目は男岩南面中央のルートです。下半分は凹角になった箇所を登ります。最上部は写真でS藤さんがいる場所のクラックを登ります。昔のガイドブックにはこのクラックを4級+としていましたが、そんなにはありません。3級+~4級-だと思います。最近(と言っても20年ほど前)のグレーディングはデシマル表示になっていますが、やっぱり5.5になっています。そんなにはありません。5.2~5.3くらいだと思います。

▲11:17。3本目は男岩南面中央のルートです。下半分は凹角になった箇所を登ります。最上部は写真でS藤さんがいる場所のクラックを登ります。昔のガイドブックにはこのクラックを4級+としていましたが、そんなにはありません。3級+~4級-だと思います。最近(と言っても20年ほど前)のグレーディングはデシマル表示になっていますが、やっぱり5.5になっています。そんなにはありません。5.2~5.3くらいだと思います。

ここで5.3とか5.11とか表記されているデシマルのグレーディングを説明しておこうと思います。

これはアメリカで生まれたグレーディングで、最初の数字のクラス5は技術的なクライミングが必要なことを示しています。ちなみにクラス1はただ歩くだけのハイキングで、クラス3あたりからはクライミングの要素も出て来ます。クラス4からはザイルが必要とされますが、クラス4ではプロテクションは必要ないレベルです。クラス5はザイルも使い、プロテクションも必要となります。5.0から5.1・・・・5.7・・・5.12というふうに、より困難度は増し、上限はありません。クラス6もあるようですが、命がけの登山に相当するようですね。

RCCⅡ(第二次ロッククライミングクラブ)は日本で決められたグレーディングです。UIAA(国際山岳連盟)のグレードにほぼ準拠しています。

1級:まったく易しい(三点確保不要)

2級:易しい(三点確保を要す)

3級:ややむずかしい(ザイルの確保を要す)

4級:むずかしい(やや高度のバランスを要す)

5級:非常にむずかしい(高度のバランスを要す)

6級:極度にむずかしい(極度に微妙なバランスを要す)

級に上限はありませんが、5級以上のルートはデシマル表記することの方が多いですね。

RCCⅡとデシマルのグレード対照はなかなか微妙な難しさがあると思います。

ただ、RCCⅡでは3級からザイルが必要とされていますし、デシマルではクラス5からプロテクションが必要な本格的クライミングになります。つまり、3級を更に細分化したうちの3級-と5クラスの最も易しいグレードの5.0が同じグレードを表わしていると考えて、間違いはないと思います。3級-=5.0です。

UIAAとデシマルの対照表はよく目にしますから、RCCⅡとデシマルの対照表もそれに準拠させてもいいと思います。人によっては、UIAAの1級を5.2相当としていることがあったりします。でも、これは明らかな間違いです。何故なら、クラス5はザイルが必要な技術的なクライミングですし、1級は三点確保が不要な岩場ですから。さらに、5.7がUIAAの5級だとしている例も多くあります(5級+としているケースもありますが)。ですから、下記のように決めても大きくは間違っていないと思います。

3級-=5.0 3級=5.1 3級+=5.2

4級-=5.3 4級=5.4 4級+=5.5

5級-=5.6 5級=5.7 5級+=5.8

6級-=5.9- 6級=5.9+ 6級+=5.10a

RCCⅡで6級とグレーディングされたフリールートがそもそもあまりありませんから、6級の対照はあまり意味がないと思います。

▲11:17。S藤さんが昔の本では4級+(5.5)とされているクラックを突破していきます。でも、実際はそんなに難しくありません。3級+~4級-(5.2~5.3)くらいだと思います。

▲11:17。S藤さんが昔の本では4級+(5.5)とされているクラックを突破していきます。でも、実際はそんなに難しくありません。3級+~4級-(5.2~5.3)くらいだと思います。

▲12:30。4本目は南面右隣りの緩傾斜からスタートします。A宮さんが朝一でリードしたルートです。でも、それだけでは易しい(3級)ですから、最後は左の岩場のクラックを登ります。4級-くらいでしょうね。S藤さんはここも見事にオンサイト! A宮さんもこの日リードしたそうです。

▲12:30。4本目は南面右隣りの緩傾斜からスタートします。A宮さんが朝一でリードしたルートです。でも、それだけでは易しい(3級)ですから、最後は左の岩場のクラックを登ります。4級-くらいでしょうね。S藤さんはここも見事にオンサイト! A宮さんもこの日リードしたそうです。

▲12:33。S藤さんが左の壁のクラックを登り始めたところです。

▲12:33。S藤さんが左の壁のクラックを登り始めたところです。

▲13:24。最後5本目は男岩南面左下の垂壁からのルートです。垂壁がやや難しく4級(5.4)あると思います。S藤さんは少し苦労していましたが、登って行きました。核心部では僕にも写真を撮る余裕がありませんでしいたから、S藤さんはもう最上部にまで登ってしまっています。

▲13:24。最後5本目は男岩南面左下の垂壁からのルートです。垂壁がやや難しく4級(5.4)あると思います。S藤さんは少し苦労していましたが、登って行きました。核心部では僕にも写真を撮る余裕がありませんでしいたから、S藤さんはもう最上部にまで登ってしまっています。

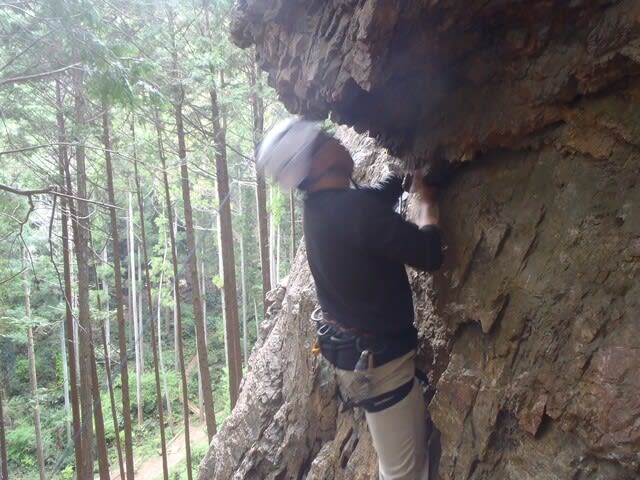

▲13:27。最上部のちょっとハングした岩を超えていくS藤さん。

▲13:27。最上部のちょっとハングした岩を超えていくS藤さん。

これで、この日のS藤さんのリードトレーニングは終了です。5本リードしました。立派なもんです!

S藤さんがどのルートを登っている時だったかは忘れましたが、Y山さんとA宮さんは日和田山の山頂まで散歩して来ました。

▲14:20。戻って来たY山さんは早速男岩南面右端の3段フェースルート4級+のリードに挑戦しました。4級+とは言われていますが、僕の感じ方では5級-あると思います。単独で5.9のルートを練習していた年配の男性も、聞いていたようで、5級-に賛同してくれました。

▲14:20。戻って来たY山さんは早速男岩南面右端の3段フェースルート4級+のリードに挑戦しました。4級+とは言われていますが、僕の感じ方では5級-あると思います。単独で5.9のルートを練習していた年配の男性も、聞いていたようで、5級-に賛同してくれました。

▲14:21。まだ1段目のフェースの手前です。今いるあたりも意外と嫌らしいんですよ。

▲14:21。まだ1段目のフェースの手前です。今いるあたりも意外と嫌らしいんですよ。

▲14:22。1段目のフェースが一番の核心部。プロテクションも取れたので、思い切ってチャレンジできます。

▲14:22。1段目のフェースが一番の核心部。プロテクションも取れたので、思い切ってチャレンジできます。

▲14:24。左手で、少し甘いホールドを掴み、両足を可能な限り上に上げます。この写真の足の位置で大丈夫だと思います。この写真ではY山さんの左足太股あたりのアンダーホールドを掴んでいた右手を、この写真の位置まで移動させます。その間の2秒間ほど左手の甘いホ-ルドで体を保持しなければなりません。右手でそれなりにはしっかりしたホールドを掴めば、しばし安定します。もっと安定させるために、左手を右手のそばに移動させます。右手の左上部に移動させられればベスト。ガバホールドがあります。

▲14:24。左手で、少し甘いホールドを掴み、両足を可能な限り上に上げます。この写真の足の位置で大丈夫だと思います。この写真ではY山さんの左足太股あたりのアンダーホールドを掴んでいた右手を、この写真の位置まで移動させます。その間の2秒間ほど左手の甘いホ-ルドで体を保持しなければなりません。右手でそれなりにはしっかりしたホールドを掴めば、しばし安定します。もっと安定させるために、左手を右手のそばに移動させます。右手の左上部に移動させられればベスト。ガバホールドがあります。

▲14:24。それから右足をちょっとだけかかるスタンスに載せ、左足を大きく上げれば1段目のフェースは終了。Y山さん、見事越えていきました!

▲14:24。それから右足をちょっとだけかかるスタンスに載せ、左足を大きく上げれば1段目のフェースは終了。Y山さん、見事越えていきました!

▲14:30。3段のフェースのうち、2段目は比較的易しいんです。でも、3段目は難しい。右端の凸凹した岩を使えば簡単なんですが、僕はここでもカンテは使わないことにしています。僕の身長で思い切り体を伸ばすとやっと掴める場所に、まずまずのホールドがあります。それを使って登ることにしています。Y山さんもそうやって登って行きました。

▲14:30。3段のフェースのうち、2段目は比較的易しいんです。でも、3段目は難しい。右端の凸凹した岩を使えば簡単なんですが、僕はここでもカンテは使わないことにしています。僕の身長で思い切り体を伸ばすとやっと掴める場所に、まずまずのホールドがあります。それを使って登ることにしています。Y山さんもそうやって登って行きました。

Y山さんが初めて4級+(5級-だと思いますが)のルートをリードしました。RPです。(※RPとは?=レッドポイントとは2度目以降のリードトライで完登、あるいはトップロープで登ってみた後でリードして完登することを言う)

Y山さんが一人前のクライマーのスタート台に片足を載せたと言えるでしょう。もう1本4級+をリード(可能ならオンサイト)したら、スタート台に立ったと言えるでしょう。それから先は何本も4級+をリードして、一人前のクライマーに急激に成長するだけです。ここからは速いと思いますね。

▲14:40。Y山さんが上の終了点にいますから、この状況を利用して、S藤さんがフォロウすることにしました。

▲14:46。1段目のフェースを登ろうとしましたが、初めてのチャレンジではやっぱり難しく断念しました左へ移動し、易しい所から上へ向かいました。S藤さんはすでに5本のルートをリードしていますから、疲労がかなり蓄積されていたんだと思います。まあ、ゆくゆくは3~4級ルートを10本くらいリードした後でも、これくらいのフォロウは楽勝であって欲しいですけどね。

▲14:46。1段目のフェースを登ろうとしましたが、初めてのチャレンジではやっぱり難しく断念しました左へ移動し、易しい所から上へ向かいました。S藤さんはすでに5本のルートをリードしていますから、疲労がかなり蓄積されていたんだと思います。まあ、ゆくゆくは3~4級ルートを10本くらいリードした後でも、これくらいのフォロウは楽勝であって欲しいですけどね。

▲15:06。いよいよA宮さんがこの3段フェースルートをリードチャレンジします! 勇気がありますね! リードするとなると、1段目フェースの下部も結構緊張しますよ。

▲15:06。いよいよA宮さんがこの3段フェースルートをリードチャレンジします! 勇気がありますね! リードするとなると、1段目フェースの下部も結構緊張しますよ。

▲15:10。1段目のフェースのプロテクションは取れました。見ている側としても、そのプロテクションが取れるまでは緊張します。

▲15:10。1段目のフェースのプロテクションは取れました。見ている側としても、そのプロテクションが取れるまでは緊張します。

▲15:16。A宮さんは身長がY山さんや僕よりも高いので、この写真の右手のホールドは比較的楽に掴むことが出来ます。何度もこの写真の位置からチャレンジしました。見ている者としては、足さえ上がれば簡単に登れるように見えたのですが、これ以上は登れませんでした。残念! でも、次回には確実にリード出来ると思います。

▲15:16。A宮さんは身長がY山さんや僕よりも高いので、この写真の右手のホールドは比較的楽に掴むことが出来ます。何度もこの写真の位置からチャレンジしました。見ている者としては、足さえ上がれば簡単に登れるように見えたのですが、これ以上は登れませんでした。残念! でも、次回には確実にリード出来ると思います。

▲15:23。A宮さんは降りて来ましたから、残された3本のヌンチャクを回収しなければなりません。それもあって、皆が僕に「リードして」と言うんです。あまりやる気はなかったんですが、やってみることにしました。3本プロテクションを取っているので、最初の核心部までは安心です。

▲15:24。まだ気楽に登っています。足元のスタンスが見えにくいので、手で触って確認しながら登ります。

▲15:26。最初の核心部に到着しました。今、僕の右手はアンダーホールドを掴んでいます。左手で2秒間ほど耐える間に右手を頭の上のホールドに移さなければなりません。それは上手く出来ました。1段目のフェース突破です。2段目は問題なく突破しました。

▲15:26。最初の核心部に到着しました。今、僕の右手はアンダーホールドを掴んでいます。左手で2秒間ほど耐える間に右手を頭の上のホールドに移さなければなりません。それは上手く出来ました。1段目のフェース突破です。2段目は問題なく突破しました。

▲15:31。3段目のフェースです。ちょっとだけチョンボしましたが、まあOKでしょう。

▲15:38。上でザイルを懸垂下降にセットして、下降しながらヌンチャクの回収をしました。これでこの日のトレーニングは今度こそすべて終了です。

2021年12月30日はY山さんにとって記念すべき日です。クライマーとしてターニングポイントとなった日です。この日から一人前のクライマーに向かっての確実な歩みが始まるんです。早く本物の一人前のクライマーになってください。それにこの基準はあくまでも僕が思う最低限の一人前の基準ですから、もっともっとハイレベルなクライマーになってくれることを信じています。

A宮さんは所用があってそのまま帰りましたが、残りの3人は飯能の居酒屋さんで打ち上げました。山の話、山岳会の話、山仲間の話、山や岩の話、話題は尽きることがありません。飲み、喰いしながら、こんな楽しい話が出来るなんて、本当に幸せなひと時です。

S藤さんは7時(だったかな?)までに都心へ戻らなければならないようなことを言っていたはずですが、最後まで一緒に居てくれました。大丈夫だったのかなぁ?

▲11:17。K森さんに続いてM江君も登ります。問題ありません

▲11:17。K森さんに続いてM江君も登ります。問題ありません ▲11:20。M江君もロワーダウン。

▲11:20。M江君もロワーダウン。 ▲11:46。続いて、もう少し右のルートにチャレンジします。最初のルートよりも少しだけ難しいルートです。K森さんからチャレンジ。ここも問題なくクリア!

▲11:46。続いて、もう少し右のルートにチャレンジします。最初のルートよりも少しだけ難しいルートです。K森さんからチャレンジ。ここも問題なくクリア! ▲12:39。次のルートは1本目と2本目の間の岩が少し膨らんだ場所から登ります。なかなか足を地面から離すことが難しく苦労しています。この時はまだK森さんは登れなかったと思います。

▲12:39。次のルートは1本目と2本目の間の岩が少し膨らんだ場所から登ります。なかなか足を地面から離すことが難しく苦労しています。この時はまだK森さんは登れなかったと思います。 ▲12:57。続いて、この難しいルートにM江君も挑戦しました。右足を地面から離すことがなかなか出来ずに苦労していました。人によって得手不得手はありますし、得意な部分も異なります。熱心に指導するS﨑君。

▲12:57。続いて、この難しいルートにM江君も挑戦しました。右足を地面から離すことがなかなか出来ずに苦労していました。人によって得手不得手はありますし、得意な部分も異なります。熱心に指導するS﨑君。 ▲14:31。昼食後もK森さんは同じルートにチャレンジ! 苦労の末、見事に登りました。

▲14:31。昼食後もK森さんは同じルートにチャレンジ! 苦労の末、見事に登りました。 ▲14:49。新しいトップロープの位置でやはりK森さんが最初にトライしました。彼女はやる気満々です。女岩南面の左端を登ります。後で僕も登りましたが、3級だと思います。今のK森さんには簡単なルート。

▲14:49。新しいトップロープの位置でやはりK森さんが最初にトライしました。彼女はやる気満々です。女岩南面の左端を登ります。後で僕も登りましたが、3級だと思います。今のK森さんには簡単なルート。 ▲14:52。最上部は少し難しく感じたようですね。今のこの位置から左の壁を登りました。

▲14:52。最上部は少し難しく感じたようですね。今のこの位置から左の壁を登りました。 ▲14:54。ロワーダウンで降りて来ます。青空バックなので美しいですね。

▲14:54。ロワーダウンで降りて来ます。青空バックなので美しいですね。 ▲15:05。M江君も問題なく登って、ロワーダウン。気分も最高!

▲15:05。M江君も問題なく登って、ロワーダウン。気分も最高! ▲15:35。K森さんもこの前傾壁を登ってみたくなったようで、僕に続いてトライ。いいところまで登れてましたね。

▲15:35。K森さんもこの前傾壁を登ってみたくなったようで、僕に続いてトライ。いいところまで登れてましたね。

▲16:14。ハング下に手を入れてアンダーホールドとします。まだスタンスがしっかりと決まりません。結局、S﨑君はハング下ではなく、もう少し左から登って行きました。最初のルートは5級+(5.7~5.8)くらいかな? と思います。S﨑君が登れたルートは4級+かな?

▲16:14。ハング下に手を入れてアンダーホールドとします。まだスタンスがしっかりと決まりません。結局、S﨑君はハング下ではなく、もう少し左から登って行きました。最初のルートは5級+(5.7~5.8)くらいかな? と思います。S﨑君が登れたルートは4級+かな? ▲16:31。K森さんも果敢にチャレンジ。ここまで幾つものルートを登って来て、まだ筋肉がパンプせずに使えています。筋肉に乳酸が蓄積されにくいのでしょうかね? 素晴らしいことです。当然ですけれど、登れませんでした。でも、その頑張りに拍手ですね。少し左のルートは何とか登れました。

▲16:31。K森さんも果敢にチャレンジ。ここまで幾つものルートを登って来て、まだ筋肉がパンプせずに使えています。筋肉に乳酸が蓄積されにくいのでしょうかね? 素晴らしいことです。当然ですけれど、登れませんでした。でも、その頑張りに拍手ですね。少し左のルートは何とか登れました。

▲10:40。子供岩の左側面は

▲10:40。子供岩の左側面は ▲10:50。K森さんもここでの登り降りを繰り返した後、

▲10:50。K森さんもここでの登り降りを繰り返した後、 ▲10:55。左からK森さん、S﨑君、S平君。

▲10:55。左からK森さん、S﨑君、S平君。 ▲11:00。S平君、ロワーダウン中。ところがこの後、

▲11:00。S平君、ロワーダウン中。ところがこの後、 ▲11:08。易しい岩場での登降練習を終え、少しだけ難しいルートを登ってみます。いまK森さんが登っているルートは

▲11:08。易しい岩場での登降練習を終え、少しだけ難しいルートを登ってみます。いまK森さんが登っているルートは ▲11:25。次は少しだけ左のルート。このまま真上に登ると、

▲11:25。次は少しだけ左のルート。このまま真上に登ると、 ▲12:20。次に山の斜面で

▲12:20。次に山の斜面で ▲12:23。下の方まで降りて行きます。

▲12:23。下の方まで降りて行きます。 ▲12:32。続いて、傾斜のあるさっきの子供岩でも

▲12:32。続いて、傾斜のあるさっきの子供岩でも ▲13:33。Y山さん達と一緒にお昼を食べて、僕たちはちょっと

▲13:33。Y山さん達と一緒にお昼を食べて、僕たちはちょっと ▲13:34。神社と鳥居が見えて来ました。

▲13:34。神社と鳥居が見えて来ました。 ▲13:34。ここからは高麗の町がよく見渡せます。この写真の中に

▲13:34。ここからは高麗の町がよく見渡せます。この写真の中に ▲13:34。黄色い線が川の流れているコースです。川が

▲13:34。黄色い線が川の流れているコースです。川が ▲13:43。S﨑くん親子。

▲13:43。S﨑くん親子。 ▲14:22。日和田の岩場のすぐ東の尾根を登って、日和田山へ至りました。今度は岩場のすぐ西の尾根を下って戻る予定でした。ところが、

▲14:22。日和田の岩場のすぐ東の尾根を登って、日和田山へ至りました。今度は岩場のすぐ西の尾根を下って戻る予定でした。ところが、 ▲14:38。K森さんのスマホの地形図で現在位置を確認しながら進みました。S﨑君はルートファインディングが得意ですから、彼に任せておけば大丈夫。結局、日和田山山頂直下の登山道に出て来ました。降りるべき山道は山頂を踏まない巻き道の途中から出ていたんですね。そんな記憶は僕には一切ありませんでした。岩登りを止めていた

▲14:38。K森さんのスマホの地形図で現在位置を確認しながら進みました。S﨑君はルートファインディングが得意ですから、彼に任せておけば大丈夫。結局、日和田山山頂直下の登山道に出て来ました。降りるべき山道は山頂を踏まない巻き道の途中から出ていたんですね。そんな記憶は僕には一切ありませんでした。岩登りを止めていた ▲15:05。戻って来てからは、

▲15:05。戻って来てからは、 ▲15:10。S﨑君は岩のリードは久し振りのはずなのに、易しいルートとは言え、安定していました。

▲15:10。S﨑君は岩のリードは久し振りのはずなのに、易しいルートとは言え、安定していました。 ▲15:21。K森さんはザイルの中間で登ります。セットされたヌンチャクを回収しながら登ります。安定した登りですね。

▲15:21。K森さんはザイルの中間で登ります。セットされたヌンチャクを回収しながら登ります。安定した登りですね。 ▲15:25。上で確保するS﨑君と、登って来たK森さん。K森さんはそのまま登ると、少し難しくて

▲15:25。上で確保するS﨑君と、登って来たK森さん。K森さんはそのまま登ると、少し難しくて ▲15:37。男岩上部のS﨑君とK森さん。

▲15:37。男岩上部のS﨑君とK森さん。 ▲15:42。いよいよK森さんが

▲15:42。いよいよK森さんが ▲15:54。続いて、

▲15:54。続いて、 ▲16:01。写真に写っているのはY山さんグループのS藤さん。S﨑君は彼の右に見えるザイルでリードして、もう上にいます。

▲16:01。写真に写っているのはY山さんグループのS藤さん。S﨑君は彼の右に見えるザイルでリードして、もう上にいます。 ▲16:04。K森さんがフォロウしています。彼女は易しい

▲16:04。K森さんがフォロウしています。彼女は易しい ▲16:07。上で確保するS﨑君とS藤さん、K森さん。S藤さんは今いる場所の突破に苦労していました。K森さんにも次の機会にはチャレンジしてみましょう。

▲16:07。上で確保するS﨑君とS藤さん、K森さん。S藤さんは今いる場所の突破に苦労していました。K森さんにも次の機会にはチャレンジしてみましょう。 ▲16:28。K森さんの

▲16:28。K森さんの ▲10:51。このルートの取り付きです。最初のこの部分も実は核心部で

▲10:51。このルートの取り付きです。最初のこの部分も実は核心部で ▲10:52。今回、K野さんを確保するのは全てS藤さんです。いろんな状況に早く慣れて欲しいと思います。

▲10:52。今回、K野さんを確保するのは全てS藤さんです。いろんな状況に早く慣れて欲しいと思います。 ▲11:02。K野さんが上部核心部までやって来ました。今とろうとしているプロテクションを設置すれば、ほぼ安心ですね。

▲11:02。K野さんが上部核心部までやって来ました。今とろうとしているプロテクションを設置すれば、ほぼ安心ですね。 ▲11:04。核心部に着いてから

▲11:04。核心部に着いてから

▲11:21。最上部核心部の直下まで来ました。ここからは体をなるべく高くまで上げることが重要になって来ます。体を上げて、

▲11:21。最上部核心部の直下まで来ました。ここからは体をなるべく高くまで上げることが重要になって来ます。体を上げて、 ▲11:25。 最上部まで進み、ここでは当然すぐには登れません。T口さんもK藤さんもT橋Aさんも皆、ここでぶら下がっています。 みな、ここで悔しい想いをして、それをバネにして成長しました。 S藤さんも続いてくれることでしょう。

▲11:25。 最上部まで進み、ここでは当然すぐには登れません。T口さんもK藤さんもT橋Aさんも皆、ここでぶら下がっています。 みな、ここで悔しい想いをして、それをバネにして成長しました。 S藤さんも続いてくれることでしょう。 ▲11:29。この日は岩場の上から懸垂下降で降りるのではなく、歩いて下りることにしました。懸垂下降の練習は大丈夫なので、歩いた方が時間の節約になるからです。ですから、S藤さんにはザイルを付けたまま安全地帯まで来てもらいます。

▲11:29。この日は岩場の上から懸垂下降で降りるのではなく、歩いて下りることにしました。懸垂下降の練習は大丈夫なので、歩いた方が時間の節約になるからです。ですから、S藤さんにはザイルを付けたまま安全地帯まで来てもらいます。 ▲11:32。安全地帯に来たS藤さんはザイルを引いて、続いて来るK野さんを

▲11:32。安全地帯に来たS藤さんはザイルを引いて、続いて来るK野さんを ▲11:53。K野さんが登っている

▲11:53。K野さんが登っている ▲11:59。最上部は少しだけハングしているのですが、ガバホールドがたくさんあって意外と簡単です。

▲11:59。最上部は少しだけハングしているのですが、ガバホールドがたくさんあって意外と簡単です。 ▲12:07。S藤さんもこのルートは

▲12:07。S藤さんもこのルートは ▲12:15。南面の岩は太陽の日差しで温まっていて、西面の氷のような岩とは比べ物になりません。K野さんも幸せな気分なんでしょうね。

▲12:15。南面の岩は太陽の日差しで温まっていて、西面の氷のような岩とは比べ物になりません。K野さんも幸せな気分なんでしょうね。 ▲12:51。3段フェースは前回にほぼオンサイトしたルートです。この日は2度目のリードになりますが、安定した雰囲気で登って行きました。

▲12:51。3段フェースは前回にほぼオンサイトしたルートです。この日は2度目のリードになりますが、安定した雰囲気で登って行きました。 ▲12:53。核心部も問題なく、

▲12:53。核心部も問題なく、 ▲13:03。そのS藤さんが登り始めました。

▲13:03。そのS藤さんが登り始めました。 ▲13:05。核心部に到着です。僕も彼女のすぐ横まで来て、

▲13:05。核心部に到着です。僕も彼女のすぐ横まで来て、 ▲13:07。右足がアドバイス通りの場所まで上がっていますね。右手もさらに上のホールドに届き、左足を上げる余裕が生まれました。S藤さんは見事にこのまま登って行きました。フォロウだとは言え、このルートを登れたことは凄い

▲13:07。右足がアドバイス通りの場所まで上がっていますね。右手もさらに上のホールドに届き、左足を上げる余裕が生まれました。S藤さんは見事にこのまま登って行きました。フォロウだとは言え、このルートを登れたことは凄い ▲13:30。

▲13:30。 ▲13:34。 K野さん、凹角は問題なく、クラックに突入。 ピンが少し遠い所にありましたが、そこで無事にプロテクションを取って、僕もひと安心です。

▲13:34。 K野さん、凹角は問題なく、クラックに突入。 ピンが少し遠い所にありましたが、そこで無事にプロテクションを取って、僕もひと安心です。  ▲13:38。フレークの直下に来ました。足元のプロテクションがちょっと邪魔っけですね。やはり左足元で長めのプロテクションにした方がいいと思います。

▲13:38。フレークの直下に来ました。足元のプロテクションがちょっと邪魔っけですね。やはり左足元で長めのプロテクションにした方がいいと思います。 ▲13:49。そして、最後のフレーク。 ここでこの日1本目の最上部の時以上に時間がかかりました。 やはり前回力任せに登ったので、

▲13:49。そして、最後のフレーク。 ここでこの日1本目の最上部の時以上に時間がかかりました。 やはり前回力任せに登ったので、 ▲14:03。登っては降り、登っては降りを繰り返しました。この写真は最後のトライ。理想の美しいムーブは見つからなかったようです。やはり強引な登り方になってしまいました。

▲14:03。登っては降り、登っては降りを繰り返しました。この写真は最後のトライ。理想の美しいムーブは見つからなかったようです。やはり強引な登り方になってしまいました。 ▲14:14。続いて、S藤さんがトライします。頭上のクラックは楽勝でした。ただ、クラックの上部にあるプロテクション(2つ上のプロテクション)はS藤さんにとって遠い位置にありますから、手が届きませんでした。それで、ザイルだけをヌンチャクから外し、それをクラックを通過した後に戻って回収することを指示しました。

▲14:14。続いて、S藤さんがトライします。頭上のクラックは楽勝でした。ただ、クラックの上部にあるプロテクション(2つ上のプロテクション)はS藤さんにとって遠い位置にありますから、手が届きませんでした。それで、ザイルだけをヌンチャクから外し、それをクラックを通過した後に戻って回収することを指示しました。 ▲14:20。下部のクラックは問題なく通過して、フレークの基部に立ちます。 ところがここで

▲14:20。下部のクラックは問題なく通過して、フレークの基部に立ちます。 ところがここで ▲14:41。最終的に、僕が懸垂下降してその場所まで行き、何とかザイルを岩の隙間から外すことが出来ました。 でも、本番では誰も助けに来てもらえませんから、出来ればS藤さんが自力で、 それが出来なければK野さんが手助けして問題を解決しなければなりません。 岩登りをする人には(沢登りも同様なんですが)

▲14:41。最終的に、僕が懸垂下降してその場所まで行き、何とかザイルを岩の隙間から外すことが出来ました。 でも、本番では誰も助けに来てもらえませんから、出来ればS藤さんが自力で、 それが出来なければK野さんが手助けして問題を解決しなければなりません。 岩登りをする人には(沢登りも同様なんですが) ▲15:24。最初にK野さんがチャレンジ。前回到達点まではスムーズに登れました。そのままもっと上まで登れるかな、と思いましたが甘くはなかったようです。

▲15:24。最初にK野さんがチャレンジ。前回到達点まではスムーズに登れました。そのままもっと上まで登れるかな、と思いましたが甘くはなかったようです。

▲16:01。S藤さんは初めての経験ですから、ルートが前傾し始める場所まで登って、ザイルにぶら下がりました。 最初はみんなそんなもんです。 今後、登ることがあれば頑張りましょう!

▲16:01。S藤さんは初めての経験ですから、ルートが前傾し始める場所まで登って、ザイルにぶら下がりました。 最初はみんなそんなもんです。 今後、登ることがあれば頑張りましょう! ▲16:02。こんなぶら下がり方を経験することもあまりありませんよね。前傾壁ですから。

▲16:02。こんなぶら下がり方を経験することもあまりありませんよね。前傾壁ですから。 ▲10:28。

▲10:28。 ▲10:31。僕としては1年8ヶ月ぶりなので、南面の左側の易しいルートを登って欲しかったのですが、彼は中央のクラック目指して進みました。プロテクションの取り方の感覚は戻っていないみたいですね。ヌンチャクが短か過ぎて、ザイルが岩を擦っていますね。

▲10:31。僕としては1年8ヶ月ぶりなので、南面の左側の易しいルートを登って欲しかったのですが、彼は中央のクラック目指して進みました。プロテクションの取り方の感覚は戻っていないみたいですね。ヌンチャクが短か過ぎて、ザイルが岩を擦っていますね。 ▲10:36。最上部のクラックも問題なく越えてしまいました。

▲10:36。最上部のクラックも問題なく越えてしまいました。 ▲11:36。

▲11:36。 ▲11:43。最上部は被ってはいますが、ガバだらけで易しいです。やっぱり1ヶ所ヌンチャクが短くてザイルが岩を擦っていますね。

▲11:43。最上部は被ってはいますが、ガバだらけで易しいです。やっぱり1ヶ所ヌンチャクが短くてザイルが岩を擦っていますね。 ▲12:09。

▲12:09。 ▲12:13。ちょっとボケた写真しか撮れませんでした。

▲12:13。ちょっとボケた写真しか撮れませんでした。 ▲13:04。

▲13:04。 ▲13:05。核心部のプロテクションを取り、これから越えて行くところです。僕はK野さんがここで苦労すると予想していましたが、あっさりと越えて行きました。

▲13:05。核心部のプロテクションを取り、これから越えて行くところです。僕はK野さんがここで苦労すると予想していましたが、あっさりと越えて行きました。 ▲13:08。2段目も楽に越えて行き、今3段目。ここもしっかりと越えて行きました。

▲13:08。2段目も楽に越えて行き、今3段目。ここもしっかりと越えて行きました。 ▲13:43。

▲13:43。 ▲13:52。このルートの最上部に着きました。

▲13:52。このルートの最上部に着きました。 ▲13:57。左のフレーク状岩と右の岩の間のクラックを抜けて行きます。ここはいろいろな登り方が出来るようですね。どうやって登れば楽なのか、考えてしまいます。僕はフォロウした際に、ここで足を滑らせてザイルにぶら下がってしまいました。

▲13:57。左のフレーク状岩と右の岩の間のクラックを抜けて行きます。ここはいろいろな登り方が出来るようですね。どうやって登れば楽なのか、考えてしまいます。僕はフォロウした際に、ここで足を滑らせてザイルにぶら下がってしまいました。 ▲14:39。最初は

▲14:39。最初は ▲15:20。最後に張ったのは

▲15:20。最後に張ったのは ▲15:22。この写真辺りが最初の核心部。ここからレイバックの姿勢になって登ります。僕もK野さんもそのレイバックになった辺りまでしか登れませんでした。

▲15:22。この写真辺りが最初の核心部。ここからレイバックの姿勢になって登ります。僕もK野さんもそのレイバックになった辺りまでしか登れませんでした。 ▲9:31。

▲9:31。 ▲9:33。この写真も

▲9:33。この写真も ▲10:06。

▲10:06。 ▲10:28。

▲10:28。 ▲11:17。

▲11:17。 ▲11:17。S藤さんが昔の本では

▲11:17。S藤さんが昔の本では ▲12:30。

▲12:30。 ▲12:33。S藤さんが左の壁のクラックを登り始めたところです。

▲12:33。S藤さんが左の壁のクラックを登り始めたところです。 ▲13:24。最後

▲13:24。最後 ▲13:27。最上部のちょっとハングした岩を超えていくS藤さん。

▲13:27。最上部のちょっとハングした岩を超えていくS藤さん。 ▲14:20。戻って来たY山さんは早速

▲14:20。戻って来たY山さんは早速 ▲14:21。まだ1段目のフェースの手前です。今いるあたりも意外と嫌らしいんですよ。

▲14:21。まだ1段目のフェースの手前です。今いるあたりも意外と嫌らしいんですよ。 ▲14:22。1段目のフェースが一番の核心部。プロテクションも取れたので、思い切ってチャレンジできます。

▲14:22。1段目のフェースが一番の核心部。プロテクションも取れたので、思い切ってチャレンジできます。 ▲14:24。左手で、少し甘いホールドを掴み、両足を可能な限り上に上げます。この写真の足の位置で大丈夫だと思います。この写真ではY山さんの左足太股あたりのアンダーホールドを掴んでいた右手を、この写真の位置まで移動させます。その間の

▲14:24。左手で、少し甘いホールドを掴み、両足を可能な限り上に上げます。この写真の足の位置で大丈夫だと思います。この写真ではY山さんの左足太股あたりのアンダーホールドを掴んでいた右手を、この写真の位置まで移動させます。その間の ▲14:24。それから右足をちょっとだけかかるスタンスに載せ、左足を大きく上げれば1段目のフェースは終了。Y山さん、

▲14:24。それから右足をちょっとだけかかるスタンスに載せ、左足を大きく上げれば1段目のフェースは終了。Y山さん、 ▲14:30。3段のフェースのうち、2段目は比較的易しいんです。でも、3段目は難しい。右端の凸凹した岩を使えば簡単なんですが、僕はここでもカンテは使わないことにしています。僕の身長で思い切り体を伸ばすとやっと掴める場所に、まずまずのホールドがあります。それを使って登ることにしています。Y山さんもそうやって登って行きました。

▲14:30。3段のフェースのうち、2段目は比較的易しいんです。でも、3段目は難しい。右端の凸凹した岩を使えば簡単なんですが、僕はここでもカンテは使わないことにしています。僕の身長で思い切り体を伸ばすとやっと掴める場所に、まずまずのホールドがあります。それを使って登ることにしています。Y山さんもそうやって登って行きました。

▲14:46。1段目のフェースを登ろうとしましたが、初めてのチャレンジではやっぱり難しく断念しました左へ移動し、易しい所から上へ向かいました。S藤さんはすでに

▲14:46。1段目のフェースを登ろうとしましたが、初めてのチャレンジではやっぱり難しく断念しました左へ移動し、易しい所から上へ向かいました。S藤さんはすでに ▲15:06。いよいよ

▲15:06。いよいよ ▲15:10。1段目のフェースのプロテクションは取れました。見ている側としても、そのプロテクションが取れるまでは緊張します。

▲15:10。1段目のフェースのプロテクションは取れました。見ている側としても、そのプロテクションが取れるまでは緊張します。 ▲15:16。A宮さんは身長がY山さんや僕よりも高いので、この写真の右手のホールドは比較的楽に掴むことが出来ます。何度もこの写真の位置からチャレンジしました。見ている者としては、足さえ上がれば簡単に登れるように見えたのですが、これ以上は登れませんでした。

▲15:16。A宮さんは身長がY山さんや僕よりも高いので、この写真の右手のホールドは比較的楽に掴むことが出来ます。何度もこの写真の位置からチャレンジしました。見ている者としては、足さえ上がれば簡単に登れるように見えたのですが、これ以上は登れませんでした。

▲15:26。最初の核心部に到着しました。今、僕の右手はアンダーホールドを掴んでいます。左手で

▲15:26。最初の核心部に到着しました。今、僕の右手はアンダーホールドを掴んでいます。左手で