15日はHTさんの平日の休みに合わせて急遽天覧山を計画。17日は焚火山行を台風14号のせいで中止にした代わりに、天覧山へ日帰りで行くことにしました。17日は途中で雨になることも予想されたのですが、降り出しが遅くなり、雨に遭うことはなく、ラッキーでしたね。15日のメンバーはHTさん、N村さん、僕、17日のメンバーはO崎さん、W科さん、N村さん、僕。2回とも天覧山の最下部岩場は僕たちだけで、思い切りトレーニングが出来ました。N村さんは連続しての参加で、やる気に溢れていますし、筋持久力もかなりあるようです。

2022年9月17日(土) 天覧山岩トレ

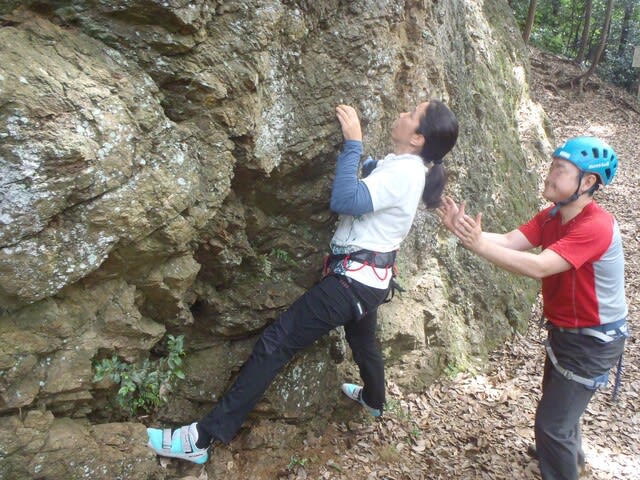

▲10:24。まずは最下部岩場のトラバース練習からスタートします。右や中央は丁寧に進めば易しいトラバースです。難しいのは左端。写真のところからが難しくなります。落ちると、下の地面に傾斜があるので、転がっていかないように後ろで誰かが守ってあげなくてはなりません。O崎さんはバランスのいいクライミングをします。いいところまで行きましたが、惜しくも失敗。クライミングシューズを購入し、この日がお初の使用です。

登山用品店の人は誰に対しても、ギチギチの履くと痛くてたまらないようなサイズのクライミングシューズを勧めます。そんなシューズは長く履き続けることは無理で、1回1回脱がなくては痛くて足がもちません。確かに足先が1ミリでもずれると落ちてしまうようなシビアで高難度の岩場を登るクライマーにはそんなシューズが必要なんでしょうね。でも、僕は1日中履いていても足がさほど痛くはならないクライミングシューズを履いています。5.11のルートでもそれが通用するかどうかは、そんなハイグレードなルートに挑戦しない僕には分かりません。でも、4級や5級のルートのリードで困ったことはありませんし、トップロープで5.10のルートにチャレンジしてもシューズの影響を感じたこともありません。

ですから、僕は初めてクライミングシューズを購入する人には次のようにアドバイスするんです。「店の人は毎回脱がないと痛くて堪らないほどの小さなサイズを勧めるので、そんなシューズは買わないように。自分の登るレベルを言って、一日中履いておれるサイズを買いましょう。それでも2、3日は足が痛くなると思います。ほんの少しだけシューズが伸びて、痛くならなくなる、そのくらいのサイズが僕たちにはベストですよ」と。

O崎さんが購入した店の人はその辺のことがよく分かった人だったそうです。最初からあまりきついシューズは勧めなかったそうです。よく分かった店員さんですよね。初心者に痛くてたまらないような小さなクライミングシューズを勧めるのは、2足目を買わせる作戦ではないかと、勘ぐってしまいますよね。

▲10:35。W科さんは天覧山初めてだと思います。最下部岩場のトラバースですが、なんと! なんと! なんと! 一発目で成功してしまいました!! センスがいいのは確かでしょうね。ただ、3回目以降は成功しません。能力はあるわけですから、それを安定的に確実に出来るよう努力してください。

▲11:23。トラバースの次は左部分を登る練習です。一人3ルートずつ、登り、クライムダウンしてもらいました。グレードは3級ですね。

▲11:49。W科さんも同じ練習メニューです。

ここで昼食だったでしょうか?

▲12:47。昼食後もまずはトラバース練習です。

▲12:48。O崎さんはバランスが良く、僕がやってみせると、そのムーブを素直にコピーできる能力に優れていますね。なかなかすぐに同じようには出来ないものですけれどね。

▲13:00。女性2人にも確保の練習をしてもらいました。N村さんが指導しています。W科さんが確保していますね。O崎さんはW科さんのバックアップのためザイルを持っています。N村さんが低い場所から「じゃあ、飛び降りるからね」と言って、飛び降りました。

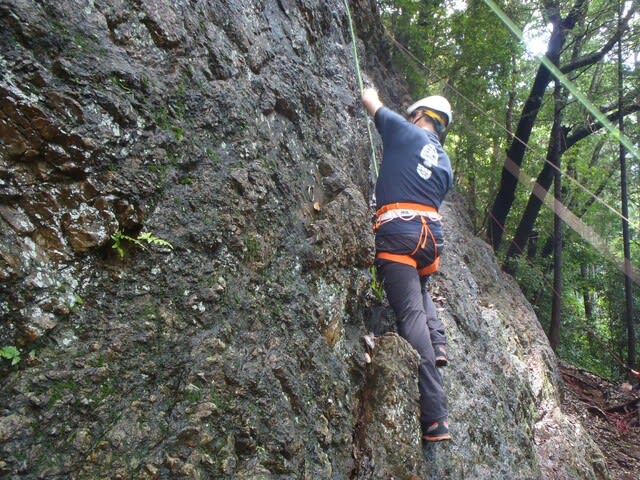

▲13:04。W科さんの確保でN村さんが小ハングルート4級+を登ります。トップロープとは言え、スムーズに登ってしまいました。N村さんはその後もこのルートをスムーズに登っていましたね。

▲13:18。続いてO崎さんが小ハングに挑戦します。確保はW科さん、N村さんがバックアップしています。O崎さんは苦労しながらも、ザイルに強く引っ張り上げてもらいましたが、登り切ることが出来ました。

▲13:31。W科さんはちょっと苦労はしましたが、登り切ってしまいました。素晴らしい!

▲13:33。ロワーダウンで降りて来るW科さん。

▲13:54。トップロープでの登攀練習の合間にトラバース練習もしています。N村さんがハイタッチして喜んでいますね。理由は、トラバースの片道が初めて成功したからです。

▲13:59。N村さんのトラバース片道成功に刺激されて、W科さんも気合が入ります。靴も小ハングからは僕のクライミングシューズを履いています。左端の核心部だけですが、成功しました! 続いて、O崎さんも左端を成功させました。凄いですね。まだ、O崎さんは右端のスタート地点からトライするとまだ成功していません。左端の核心部まで腕や指の筋持久力がもたないのでしょうね。W科さんは初めは成功しましたけれど、この時は力が残っていなかったようですね。

▲15:45。最後に小ハングルートの右隣りにトップロープの支点を移動させました。フェースルート4級+です。僕もこのルートはほとんど登ったことがありません。最初に僕に登らせてもらいました。登り慣れている小ハングルートのようには登れませんが、ホールド、スタンスを探しながら問題なく登れました。最初にN村さんがトライしましたが、写真のW科さんがいる場所から苦労していました。W科さんも同じ場所で苦労しています。でも、このルートはハングはもちろん前傾もしていませんから、さほど腕に負担はかかりません。そうなると女性は得意ですね。優れたバランス感覚を発揮させます。W科さんは何とか上まで登って行きました。

▲15:59。最後にO崎さんが挑戦します。前の写真でW科さんがいる位置が最初の核心部の始まりですけれど、そこは比較的問題なく突破してしまいました。この写真のO崎さんがいる場所が次の核心部なんですが、ここも何とか突破! 素晴らしいです。

クライミングの楽しさ、そのひとつには成長を実感しやすい点があると思います。登れなかったルートが登れるようになった。以前よりも1手先まで進めるようになった。明瞭に進歩を確認できるのです。そして、その成長ですが、継続すれば誰しもが必ず成長することが可能な点も魅力です。週に一度クライミング練習すれば、急激に伸びるでしょうし、月に1度か2度でも、コンスタントに続ければ確実に成長できます。

もちろん、クライミングにも向き不向きやセンスの良し悪しはあります。僕などもセンスは人並みだったと思いますし、体型もクライミングに適したものではありませんでした。今でもそうですけれどね。クライマーとしてのベスト体重よりは数kg以上は重いでしょうし、身長も手足も短い方です。柔軟性も劣りますし、体幹も強くはありません。今では高齢のせいですべての面で劣化しつつありますしね。

それでも、フリークライミング隆盛以前のクライマーとしての一人前のレベルには到達していたと思います。つまり、4級+のオンサイト能力獲得です。このレベルに到達すれば、日本の岩場のクラシックルートはほとんど挑戦可能です。ですから、こんな僕でも自分たちで谷川岳の一ノ倉沢や幽ノ沢、穂高岳の滝谷、剱岳の八ッ峰6峰フェースやチンネや本峰南壁、北岳バットレスなどの登攀が出来ました。沢登りもある程度の登攀的な沢へも入渓することが出来ました。

4級+のオンサイト能力獲得がクライマーとしての一人前の最低限の基準だと思います。現代ではフリークライミングがさらに進歩して、そのレベルでは入門者扱いですけれど、本番の岩や沢ではそのレベルが確実に登れる実力はモノを言いますね。

現代では、世界一流のアルパインクライマーは一流のフリークライマーであることがほとんどです。ヒマラヤの6000m級や7000m級の困難なルートに挑戦するクライマーがフリーでは5.12~5.14を登れる人物であることはごく普通です。

次元は異なりますが、沢屋もクライマーだと昔から僕はそう考えて来ました。沢登りを楽しむ人であれば、クライミングもあるレベルまでは極めないと駄目だと思っています。初級レベルの沢登りをする人たちも、連れて行ってもらうのではなく、自分の自分たちの力で遡行しようと思うのなら、せめて4級+のオンサイト能力を身に付けてもらいたいと思っています。

▲11:18。サンドウィッチを口にしながら、僕もハーネスを装着して、岩場の左側にトップロープのセットをしました。K野さんの確保で、まずは男性の哲さんが登ります。易しいルート

▲11:18。サンドウィッチを口にしながら、僕もハーネスを装着して、岩場の左側にトップロープのセットをしました。K野さんの確保で、まずは男性の哲さんが登ります。易しいルート ▲11:19。O崎さんも哲さん同様、易しいルートを登り、クライムダウン。

▲11:19。O崎さんも哲さん同様、易しいルートを登り、クライムダウン。 ▲11:30。同じ練習の

▲11:30。同じ練習の

▲11:59。僕も登らせてもらいました。その確保はO崎さん。彼女は直前にハーネスとヘルメットを買ったんだそうです。沢登り用のハーネスだそうです。安全環付カラビナとルベルソはK野さんが貸してあげたもの。

▲11:59。僕も登らせてもらいました。その確保はO崎さん。彼女は直前にハーネスとヘルメットを買ったんだそうです。沢登り用のハーネスだそうです。安全環付カラビナとルベルソはK野さんが貸してあげたもの。 ▲12:07。3級ルートの登攀とロワーダウンを繰り返します。

▲12:07。3級ルートの登攀とロワーダウンを繰り返します。 ▲12:09。

▲12:09。 ▲12:19。3級ルートの上部はこんな感じです。このルート自体は高さ

▲12:19。3級ルートの上部はこんな感じです。このルート自体は高さ ▲12:21。O崎さんも哲さんも

▲12:21。O崎さんも哲さんも ▲12:25。K野さんが登っています。哲さんはしっかりと確保しています。

▲12:25。K野さんが登っています。哲さんはしっかりと確保しています。 ▲12:55。

▲12:55。 ▲12:58。少し雨の量は減りましたが、大雨ではあります。

▲12:58。少し雨の量は減りましたが、大雨ではあります。 ▲13:16。雨がやみました。

▲13:16。雨がやみました。 ▲13:16。

▲13:16。 ▲13:45。さ~て、

▲13:45。さ~て、 ▲13:50。O崎さんも続きます。

▲13:50。O崎さんも続きます。 ▲13:56。同じように懸垂下降。O崎さんも

▲13:56。同じように懸垂下降。O崎さんも ▲13:59。右の木を使った2ヶ所のシュリンゲは

▲13:59。右の木を使った2ヶ所のシュリンゲは

▲14:50。最下部岩場は静かです。まだびしょ濡れのままですが、陽射しも降り注いでいます。実は、もうひとつのパーティーが移動したんです。僕たちが雨宿りしていた東屋に行くと言っていました。そこでザイルワーク中心に練習するんでしょうね。ですから、最下部岩場を僕たち4人パーティーが

▲14:50。最下部岩場は静かです。まだびしょ濡れのままですが、陽射しも降り注いでいます。実は、もうひとつのパーティーが移動したんです。僕たちが雨宿りしていた東屋に行くと言っていました。そこでザイルワーク中心に練習するんでしょうね。ですから、最下部岩場を僕たち4人パーティーが ▲14:53。岩場の右に懸垂下降用のザイルを移しました。この上へは安全に歩いて行けるのです。懸垂下降を確実なものにするために何回も練習してもらうことにしました。哲さんが

▲14:53。岩場の右に懸垂下降用のザイルを移しました。この上へは安全に歩いて行けるのです。懸垂下降を確実なものにするために何回も練習してもらうことにしました。哲さんが

▲15:10。O崎さんも懸垂下降。

▲15:10。O崎さんも懸垂下降。 ▲15:15。哲さんもこの方(安全装置が体の近く)がやりやすい、と言ってましたね。

▲15:15。哲さんもこの方(安全装置が体の近く)がやりやすい、と言ってましたね。 ▲16:06。僕は終了点にいます。上ではザイルを固定しています。途中、

▲16:06。僕は終了点にいます。上ではザイルを固定しています。途中、 ▲16:06。哲さんが最初の

▲16:06。哲さんが最初の ▲16:13。続いてO崎さん。最初のカラビナ掛け替えもやって、2つ目のカラビナ掛け替えをやるべくトラバース中です。

▲16:13。続いてO崎さん。最初のカラビナ掛け替えもやって、2つ目のカラビナ掛け替えをやるべくトラバース中です。 ▲8:48。この日はK野さんがシェアカーを借りて来てくれました。千足(せんぞく)の駐車場に停めて、つづら岩へ向かいます。途中、

▲8:48。この日はK野さんがシェアカーを借りて来てくれました。千足(せんぞく)の駐車場に停めて、つづら岩へ向かいます。途中、 ▲9:28。続いて現われる滝は

▲9:28。続いて現われる滝は ▲11:02。K野さんが

▲11:02。K野さんが ▲11:04。K野さんが今いるこの辺りが難しいんです。バランスを崩しやすく、体がドアスイングして右に流れてしまい易いですね。K野さんもしばらく苦労していましたが、突破していきました。

▲11:04。K野さんが今いるこの辺りが難しいんです。バランスを崩しやすく、体がドアスイングして右に流れてしまい易いですね。K野さんもしばらく苦労していましたが、突破していきました。 ▲11:29。フォロウするS﨑君です。彼は4級+のオンサイト能力があったのですが、3月に10数年ぶりにクライミングを再開したばかりですし、体重も増えましたから、4級+レベルには苦労しています。ここでも1度、ザイルにぶら下がりました。

▲11:29。フォロウするS﨑君です。彼は4級+のオンサイト能力があったのですが、3月に10数年ぶりにクライミングを再開したばかりですし、体重も増えましたから、4級+レベルには苦労しています。ここでも1度、ザイルにぶら下がりました。 ▲11:32。この辺りは

▲11:32。この辺りは ▲11:47。S﨑君が

▲11:47。S﨑君が ▲12:13。

▲12:13。 ▲12:58。

▲12:58。 ▲13:13。僕は途中のテラスで区切って、S上さんの確保をしています。S﨑・K野パーティーは

▲13:13。僕は途中のテラスで区切って、S上さんの確保をしています。S﨑・K野パーティーは

▲13:25。最初は今いるテラスから右の踏み跡に移って、歩いて下ろうと思っていたんですが、S上さんがブランクを感じさせない登りを見せているので、

▲13:25。最初は今いるテラスから右の踏み跡に移って、歩いて下ろうと思っていたんですが、S上さんがブランクを感じさせない登りを見せているので、

▲13:42。今、S上さんがいる場所の少し下に確保できるボルトが何本か打たれていたのですが、下がるのも嫌ですから、上まで登って来ました。途中にも確保支点がありましたけれど、完全な安全場所まで登って来て、確保することにしました。写真では分かりませんが、足だけでも歩けそうなくらいの傾斜なんです。そうそう、

▲13:42。今、S上さんがいる場所の少し下に確保できるボルトが何本か打たれていたのですが、下がるのも嫌ですから、上まで登って来ました。途中にも確保支点がありましたけれど、完全な安全場所まで登って来て、確保することにしました。写真では分かりませんが、足だけでも歩けそうなくらいの傾斜なんです。そうそう、 ▲13:54。

▲13:54。

▲14:03。S﨑君もよくフォロウしましたよね。

▲14:03。S﨑君もよくフォロウしましたよね。 ▲14:32。4人で懸垂下降することにしました。K野さんがセットします。

▲14:32。4人で懸垂下降することにしました。K野さんがセットします。 ▲15:03。続いて、僕が下降しました。次はS上さんです。S上さんにとってもこれほど長い懸垂下降は初めてではないでしょうか。地面の上のザイルの長さを見ると、この懸垂下降は

▲15:03。続いて、僕が下降しました。次はS上さんです。S上さんにとってもこれほど長い懸垂下降は初めてではないでしょうか。地面の上のザイルの長さを見ると、この懸垂下降は ▲15:04。地面に降り立つS上さん。K野さんが念のためにザイルを持ってくれています。

▲15:04。地面に降り立つS上さん。K野さんが念のためにザイルを持ってくれています。 ▲15:20。リードするのはK野さん。

▲15:20。リードするのはK野さん。 ▲15:34。K野さんは無事にリードし、

▲15:34。K野さんは無事にリードし、 ▲15:55。

▲15:55。 ▲16:04。これが穴の入り口。

▲16:04。これが穴の入り口。 ▲16:06。穴に入ったところ。ここから

▲16:06。穴に入ったところ。ここから ▲16:07。上を見上げるとこんな感じ。ここから穴が狭くなります。ヘルメットが周囲を擦ってガリガリ鳴ります。ホールドがあるわけでも、スタンスがあるわけでもないのですが、体全体が挟まっていて落ちる不安はありません。上へ登れないのでは、という不安はありますけどね。

▲16:07。上を見上げるとこんな感じ。ここから穴が狭くなります。ヘルメットが周囲を擦ってガリガリ鳴ります。ホールドがあるわけでも、スタンスがあるわけでもないのですが、体全体が挟まっていて落ちる不安はありません。上へ登れないのでは、という不安はありますけどね。 ▲16:09。出口が近づいて来ました。体格がでっかい人、太った人には通り抜けられないでしょうね。

▲16:09。出口が近づいて来ました。体格がでっかい人、太った人には通り抜けられないでしょうね。 ▲16:19。

▲16:19。