久住分れに戻り、星生崎の下を通って、西千里ケ浜に下る。西千里ケ浜からは、牧の戸峠に向かう。

当時は、やまなみハイウエイの道路が、牧の戸峠まで開通して間もなくの頃で、下山のルートは、牧の戸峠を越えて、筋湯まで山道を下り、筋湯からバスを利用するのが一般的であった。

硫黄山の噴気を眺めながら登り、すがもり越えに出る。

北千里ケ浜を通って、久住分れに出る。

振り返れば、三俣山がどっしりと構えている。

久住分れから久住山に登る。

久住山頂からの展望。

山頂から御池に下るが、中岳には登っていない。九重山の最高峰は中岳で、九州本土の最高峰でもあるのだが、当時は、九重山の山頂は久住山山頂と考えていて、中岳が最高峰という認識はなかった。

朝、バスで大観峰を越え、林業で栄えた小国へ。現在は廃線になっている宮原線に肥後小国駅から乗車。久大本線の豊後中村駅で下車。

中村から長者原までバスに乗る。寒ノ地獄での入湯は次の機会ということにして、三俣山を眺めながら登山開始。

中岳から高岳へ向かい、鷲ケ峰を眺めたあと中岳に戻る。当時は、仙酔峡のロープウエイが開通していなかったため、もとの道を戻り、火口を再び眺めたあと、阿蘇山ロープウエイとバスで山を下る。この日は、内の牧に宿泊。

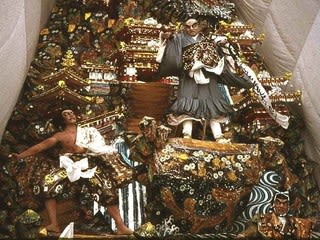

博多を早朝出発し、熊本経由、阿蘇駅で下車。バスと阿蘇山ロープウエイを乗り継いで火口へ。多分、規制もなかったのだろう、噴火口を間近から眺めることが出来た。当然のことながら、噴火の様子は今とは異なっている。

周辺を眺めながら火口の周囲を半周。まだ、遊歩道のようなものは整備されていなかったが、歩き難い道ではなかった。このあと、急なガレ場を登って中岳に向かう。

旅の目的は、阿蘇山と九重山に登ることにあったが、博多祇園山笠の開催期間中でもあったので、福岡に一泊して山笠見物をしてから阿蘇に向かうことにした。