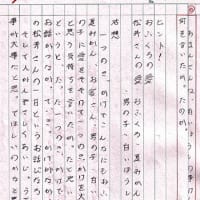

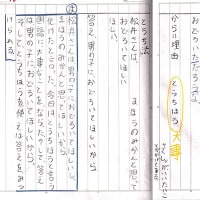

新採指導に係わっている。「一つの花」の第一時を参観した。

戦時中の暮らしについて、

インターネットで調べて、ワークシートにまとめていた。

事前にそのプランを聞いたときに、

果たしてインターネットで1時間で調べられるのだろうかと不安に思った。

検索で1時間が過ぎるのではないか、

ローマ字入力は出来るのだろうかと心配したのだ。

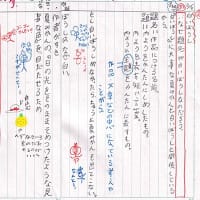

しかし、子どもたちは思いの外インターネットの検索を使い慣れ、

いくつかのサイトを見つけ、

ワークシートを次々に埋めていった。

戦時中の食べ物、戦時中の服装、戦時中のくらし....等々

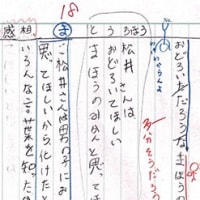

事後指導の時間、拠点校指導員の先生は、

インターネットで調べて果たして目的が達せられたのだろうかと疑問を呈された。

ほぼ私と思いは同じだった。

調べることがメインになり、

より早く検索し

よい調べやすいサイトを見つけ、

ともかくワークシートを埋めることが目的

となっていたように感じたのだ。

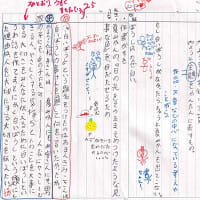

平野さんもいつか言っていたが、

特別教室には魔物が住んでいる。

教室で作業をすれば、いい姿勢でまじめに取り組む子どもたちが、

特別教室に入ると、とたんに集中しなくなる。

そんなことも思い起こす授業だった。

拠点校指導員さんが、

私なら、「戦争体験者」をお呼びして生の声を聞かせます。

いくら文字で分かったつもりになっても、

戦争の悲惨さや悲しみは、

生の声には勝ることができないとおしゃった。

その通りだと思う。

拠点校指導員さんが、totoroなら、

この授業をどう組み立てるのかと聞かれたので、

私はこのようなことを答えた。

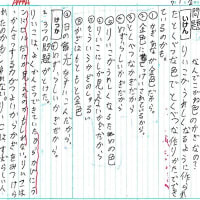

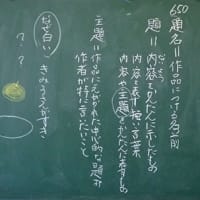

私なら、この授業は国語ですから、

「戦時中の暮らし」についても、教科書から皆で考えさせます。

一つの花の最初の部分はこのようになっています。

まだ戦争がはげしかったころのことです。

そのころは、おまんじゅうだの、キャラメルだの、チョコレートだの、そんなものはどこへ行ってもありませんでした。食べる物といえば、お米のかわりに配給される、おいもや豆やかぼちゃしかありませんでした。

ここを、黒板に貼りだして、

丁寧に皆で学べば、

戦争中の暮らしが見えてくると思うのです。

しかも、しんみりと....

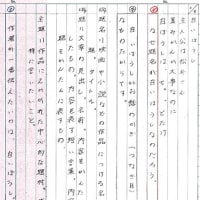

まだ=ある状態が持続して、次に予測される事態になっていないことを表わす。

つまり、戦争がはげしく続いて、次の平和な時代になっていない頃のことです。

おまんじゅうだの、キャラメルだの、チョコレートだの、

だの=代表的な例をあげることによって、全般的にそういう傾向が有ることを表わす。

おまんじゅうや、キャラメルやチョコレートは、甘くておいしくて子どもの好きなおやつの代表例。ということは、全般的にそうしたもの(主食でないおやつや嗜好品)は、ないということです。

ただ、無いのではありません。そんなものは、どこにもないのです。

そんなもの=そのようなもの=それと同じ程度においしいおやつや嗜好品

どこ=不定の場所を示す。

にも= 格助詞「に」に並列・列挙や強調などの意を加える。

「どこ」と並列・又は「どこ」を強調しているのだから

不定の場所、ここ、あそこ、そこ、向こう、遠くの方、都会の方、田舎の方、スーパーの売り場、お菓子屋さん、.....にも、無いのです。

それならと、浜松に出かけて探してもないのです。東京に行ったらあるだろうと思うかもしれないけれど、東京にだって無いのです。

テレビで、お菓子の宣伝もありません。

新聞にも、雑誌にもお菓子のことは載っていません。

日本中、無いのです。甘くておいしい物は、探したってムダなのです。

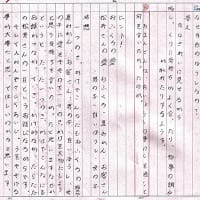

じゃあ、せめて、主食ぐらいはあるのだろうかと考えてみます。

これも、無いのです。

食べる物といえば、お米のかわりに配給される、おいもや豆やかぼちゃしかありませんでした。

と‐いえば=ある事柄に関して、代表的なものや、特に結びつきの強いものを挙げる。

食べる物の代表的な物は、おいも・豆・かぼちゃしかないと表現してるのです。

しか=打消しの語を伴って、特定の事柄以外のものを全く否定する意を表す。

だから

おいも・豆・カボチャ以外は無いのです。

これが、お米の代わり....ということは、もちろんお米は無いのです。

お米は主食だから.....

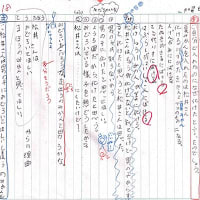

想像してみよう。

朝ご飯、茶碗にはおいもが盛られている。

昼ご飯、お弁当箱を開けると、全部豆。

晩ご飯、茶碗にはカボチャ。

おかずがあるかというと、おかずはない。

食べる物と言えば、お米のかわりに配給される、おいも・豆・かぼちゃしかないと書いてあるからです。

では、それでも十分、お腹が膨らむほどあればいい。

けれど、それだって「配給」されるだけしかないのだ。

はいきゅう= 数量に限りの有る物資を一定の割合でめいめいに渡すこと。

※戦時中の配給に関しては、少し教師が補足しなければならないだろう。

こんな授業をすれば、インターネットで調べなくても、

戦争中の暮らしが見えてきます。

しかも、インターネットだと、みな違う土俵で学んでいるが、

教科書を使って学べば皆同じ土俵で学ぶことができます。

全員が、戦時中の暮らしについて、同程度の理解をして、

その後の物語を読み進めていけるメリットがあります。

しかも、情報の時間としてではなく、国語の時間として.....

そのように、話させてもらった。