<テート・モダン>;

再開発途上

再開発途上

”パウル・クレー”企画展、テート・モダンの人気は凄い☆

ショップをのぞいて、チケット売り場の列を見て、時間切れで断念、

チケットの列

チケットの列

対岸は、セント・ポール寺院

対岸は、セント・ポール寺院

振り返り、

振り返り、

」「ザ・シャード」、「タワーブリッヂ」

」「ザ・シャード」、「タワーブリッヂ」

<ウィキペディアより>抜粋

テート・モダンは以前「バンクサイド発電所」だった建物を改造している。もともとの発電所は、イギリスの赤い電話ボックスやバターシー発電所の設計で有名なサー・ジャイルズ・ギルバート・スコットの設計によるもので、99mの高さの煙突をもち、1947年と1963年の二度に分けての工事で完成したものである。テムズ川をはさんで向かいは金融街シティ・オブ・ロンドンで、セント・ポール大聖堂が聳え立つなど立派な街並みであるが、南側のサウス・バンクは長年ロンドンの裏方的な存在の工場・倉庫街であり、この発電所も戦災復興の際にロンドンの電力不足を解消するために急遽建てられたものだった。発電所は1981年に閉鎖され、変電所の機能だけが残るほかは役目を終えたぬけがらとなっていた。建物を保存せよという市民の声はあったが、歴史的建築物リストへの掲載は拒否され、1993年の段階では機械搬出のために建物の一部取り壊しが始まるなど保存の見通しは絶望的な状態であった。

一方、テムズ川上流のミルバンク地区にある「テート・ギャラリー(現テート・ブリテン)」はイギリス美術および世界の近代・現代美術の美術館として運用されていたが、展示・収蔵スペースの不足に悩まされたため、1980年代にスペース拡充と役割分担のため近現代美術館の機能を新しい建物に移す計画が立てられた。建物の新築費用と場所が最大の問題であったが、理事会はシティの対岸の荒廃した地区にある発電所建物に目を付け、1994年春、これを改造して再利用することが発表された。同年夏に安藤忠雄などが参加した建築設計競技の結果、1995年1月にスイスの新鋭建築家コンビ、ヘルツォーク&ド・ムーロンの案が勝利したことが発表された。

発電機のあった巨大なタービン・ホールを大エントランスホールにして、屋上に採光窓やレストランなどのあるガラス張りのフロアを設けるなどの工事が行われ、2000年の5月12日、ミレニアムを祝う新施設の一つとしてオープンして以来、ロンドンっ子や観光客に非常に人気のあるスポットとなっている。

再開発途上

再開発途上

”パウル・クレー”企画展、テート・モダンの人気は凄い☆

ショップをのぞいて、チケット売り場の列を見て、時間切れで断念、

チケットの列

チケットの列 対岸は、セント・ポール寺院

対岸は、セント・ポール寺院

振り返り、

振り返り、 」「ザ・シャード」、「タワーブリッヂ」

」「ザ・シャード」、「タワーブリッヂ」<ウィキペディアより>抜粋

テート・モダンは以前「バンクサイド発電所」だった建物を改造している。もともとの発電所は、イギリスの赤い電話ボックスやバターシー発電所の設計で有名なサー・ジャイルズ・ギルバート・スコットの設計によるもので、99mの高さの煙突をもち、1947年と1963年の二度に分けての工事で完成したものである。テムズ川をはさんで向かいは金融街シティ・オブ・ロンドンで、セント・ポール大聖堂が聳え立つなど立派な街並みであるが、南側のサウス・バンクは長年ロンドンの裏方的な存在の工場・倉庫街であり、この発電所も戦災復興の際にロンドンの電力不足を解消するために急遽建てられたものだった。発電所は1981年に閉鎖され、変電所の機能だけが残るほかは役目を終えたぬけがらとなっていた。建物を保存せよという市民の声はあったが、歴史的建築物リストへの掲載は拒否され、1993年の段階では機械搬出のために建物の一部取り壊しが始まるなど保存の見通しは絶望的な状態であった。

一方、テムズ川上流のミルバンク地区にある「テート・ギャラリー(現テート・ブリテン)」はイギリス美術および世界の近代・現代美術の美術館として運用されていたが、展示・収蔵スペースの不足に悩まされたため、1980年代にスペース拡充と役割分担のため近現代美術館の機能を新しい建物に移す計画が立てられた。建物の新築費用と場所が最大の問題であったが、理事会はシティの対岸の荒廃した地区にある発電所建物に目を付け、1994年春、これを改造して再利用することが発表された。同年夏に安藤忠雄などが参加した建築設計競技の結果、1995年1月にスイスの新鋭建築家コンビ、ヘルツォーク&ド・ムーロンの案が勝利したことが発表された。

発電機のあった巨大なタービン・ホールを大エントランスホールにして、屋上に採光窓やレストランなどのあるガラス張りのフロアを設けるなどの工事が行われ、2000年の5月12日、ミレニアムを祝う新施設の一つとしてオープンして以来、ロンドンっ子や観光客に非常に人気のあるスポットとなっている。

)

)

葉山・一色海岸

葉山・一色海岸

ちなみに、

ちなみに、 Y・Tube はマルガリータ 定番ソング。

Y・Tube はマルガリータ 定番ソング。

隠れや的フレンチ

隠れや的フレンチ

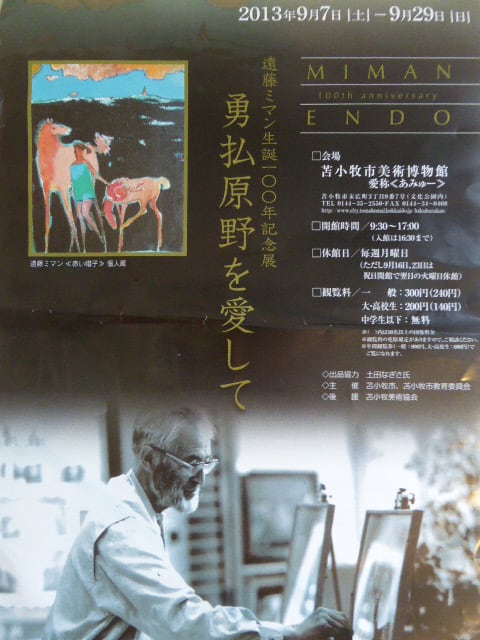

遠藤ミマン(1913~2004)

遠藤ミマン(1913~2004) 1941年 410×318の小品☆

1941年 410×318の小品☆  キュビズム風

キュビズム風

マチス風 晩年1998年

マチス風 晩年1998年

シチューキン邸のサロン(1914年頃)

シチューキン邸のサロン(1914年頃)

スズキ

スズキ  ウズラの手羽

ウズラの手羽

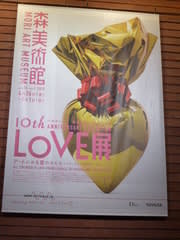

PUMPKIN

PUMPKIN 奈良美智(よしとも)ロッタちゃん’初めてのお使い;抱えているのはぶーちゃんそっくり!

奈良美智(よしとも)ロッタちゃん’初めてのお使い;抱えているのはぶーちゃんそっくり!

ご飯の上にカルパッチョ☆

ご飯の上にカルパッチョ☆

ジャスミン美女美女様を横に、東北道へ。

ジャスミン美女美女様を横に、東北道へ。

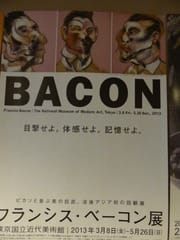

レインコートを着たフランシス・ベーコン(1967年)

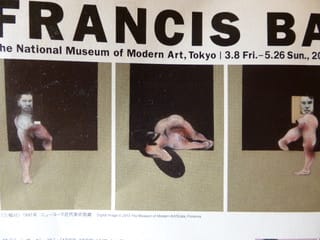

レインコートを着たフランシス・ベーコン(1967年) フランシス・ベーコン「三幅対」1991年 ニューヨーク近代美術館蔵

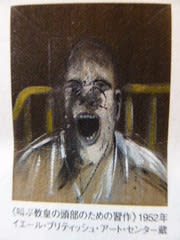

フランシス・ベーコン「三幅対」1991年 ニューヨーク近代美術館蔵  「叫ぶ教皇の頭部のための習作」1952年 イエール・ブリティッシュ・アート・センター

「叫ぶ教皇の頭部のための習作」1952年 イエール・ブリティッシュ・アート・センター

カウンターもあっというまに満席

カウンターもあっというまに満席

パン、圧倒的な存在感

パン、圧倒的な存在感