文春新書1000冊目の区切りに出た

『新・戦争論』、池上彰と佐藤優の対談という話題本だ。

対談というのは、お互いの個性をより引出したり、うすめたり、話題が思いがけない方向へ行くこともあって油断せずに…、

副題;「僕らのインテリジェンスの磨き方」について、アマゾン・レビューでは「言及しているのは第8章のみで題意に反する」というのが多かったが、

マルガリータには全編、通奏低音のように感じながらの読書体験だった。

情報術としては98パーセントは公開情報からといい、、10紙の朝活、CNN、外国紙の日本語版HP、等、紹介しているが、

本書の対談内容にいたる情報力は

教養、知力、体力、人間力、etc.をフル回転して、

<書物、小説、映画、的確な人脈情報、こまめな現地入り>からと、しきりに考えさせられた。

と、最終章総括で、

「通時性においては、歴史を知り、共時性においては、国際情勢を知ること。知識において代理経験をして…」 (佐藤)とあるではないか。やはり生半可ではまともな情報も得られない現代情勢だ。

<amazonnレビューより「文言抜粋」をお借りしてメモッテおく>

日本は「支離滅裂」(p16池上)。

「どうも今の日本は世界からズレている。…インテリジェンス能力が個人にとっても重要…。」(p26佐藤)

「民間人も、日本はおかしなことになっている。」(p35佐藤)

「太平天国の乱が宗教と結びついて統御不能…(中国の)共産党政権は宗教によって転覆させられる危険性があるのではないかという、歴史につながる恐怖をもっている」(p63佐藤)

「ナショナリズムという宗教」は「社会的に持たざるものの上昇の回路になる」(pp72-73佐藤、池上)

「『イスラム国』の場合は、この(ロシア革命におけるレーニン主義の)『世界プロレタリア革命』を『世界イスラム革命』に置き換えればいい」(p74佐藤)

「戦利品が獲れるという発想を持つ国は、本気で戦争をやろうとする。…実力以上の分配を得る。」(p79佐藤)

(韓国系アメリカ人の慰安婦問題への主張のような)「遠隔地(遠距離)ナショナリズム」は「生真面目なものではあるがしかし根本的には無責任」(p80佐藤)

「より過激な方が勝つ。」(p143池上)

「アメリカ人は、『善い(イスラム)原理主義』と『悪い原始主義』がある、と思っていた。」(p147佐藤)

「取引というのはその(モサドとハマスの間の取引)くらいの覚悟でしないとダメ」(p153佐藤)

「(北朝鮮は)核を持たなければ、つぶされる」という教訓を学んでいる(p157佐藤)。「必ずやある時点で中国とぶつかります。」(p169佐藤)

「安倍さんにとって、民主的な指導者よりもプーチンと金正恩のほうが、波長が合う」(p160佐藤)

「朝鮮民族が中国のすぐ傍にいながら同化されずにやってこれたのは、決定的な喧嘩をしなかったから」(p180佐藤)

「非合理的な精神は怖い」(p195佐藤)

「中国はイスラム主義者と手を握れない。」「イスラム主義者は…国家という枠組みを認めないから」(p204佐藤)

「今の日本…正統性が不明瞭な諮問会議のようなしくみ」は「民主主義を迂回する方法」(p217佐藤)

「民主主義は、独裁と矛盾しません。」「今の日本は…自由主義の危機」(p224佐藤)

「ネットの論調を社会全体の論調と思い込」む(p225池上)

「(インテリジェンス)リテラシーは、一般の社会人にも求められる」(p228佐藤)

「(20世紀同様の)戦争と極端な民族対立の時代が、当面続」く。(p248佐藤)

「通時性においては、歴史を知り、共時性においては、国際情勢を知る」(p249佐藤)

「実践的な課題としては、軍事エリートと政治エリートのトップからバカを排除すること。」(p250佐藤)

というくらい、今回は不思議なくらいよくわかった。

というくらい、今回は不思議なくらいよくわかった。

3日間で1500キロ、地を這う「カー・ツール」でフランス理解が特段に深まった。

3日間で1500キロ、地を這う「カー・ツール」でフランス理解が特段に深まった。

~

~

、と、

、と、

の表示に

の表示に 、外にもいけない、で、

、外にもいけない、で、

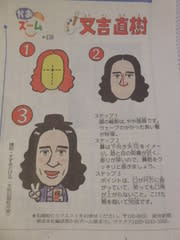

読売⇒

読売⇒

、すぐに次の旅程を考え出している…(笑)

、すぐに次の旅程を考え出している…(笑)