タイトル: 内部反射による皮下の血管の可視化080717

実験日 : 2008年7月17日

文責 : 佐鳥新(北海道工業大学)

1.概要

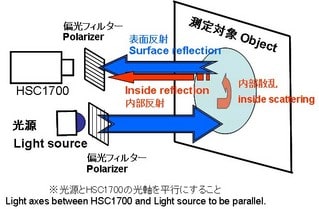

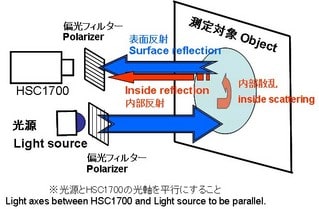

分光画像の分野では常識的な手法ではあるが、表面で反射した成分(表面反射とか鏡面反射という)と、いったん内部に侵入して中で吸収と散乱を経過した後に再び表面に出てくる反射光(内部反射という)を区別すことによって、物質内部の情報を得ることができる。

今回は人間の手の皮膚を検体として、ハロゲンライトに直線偏光をかけて撮影を行った。偏光画像を取得する際の注意点として、入射光の方向に対してハイパースペクトルカメラの光軸が平行になるような配置にする必要がある。この入射角に対して撮影結果が敏感に影響を受けるので注意が必要である。

図1 偏光撮影の方法

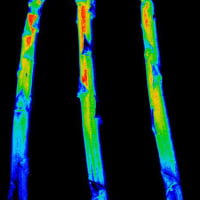

図2 偏光撮影画像 上:表面反射成分 下:内部反射成分

図3 偏光の違いによる皮膚の分光スペクトル特性

2.実験結果と展望

偏波面の違いを分けることにより表面反射と内部反射を分離し、内部反射の画像から血管など皮下組織を観測することができた(図2)。これは図3の分光スペクトルの測定結果においても内部反射成分のヘモグロビンの吸収帯(550nm付近)での吸収量が表面反射よりも大きいことからも言える。

実験日 : 2008年7月17日

文責 : 佐鳥新(北海道工業大学)

1.概要

分光画像の分野では常識的な手法ではあるが、表面で反射した成分(表面反射とか鏡面反射という)と、いったん内部に侵入して中で吸収と散乱を経過した後に再び表面に出てくる反射光(内部反射という)を区別すことによって、物質内部の情報を得ることができる。

今回は人間の手の皮膚を検体として、ハロゲンライトに直線偏光をかけて撮影を行った。偏光画像を取得する際の注意点として、入射光の方向に対してハイパースペクトルカメラの光軸が平行になるような配置にする必要がある。この入射角に対して撮影結果が敏感に影響を受けるので注意が必要である。

図1 偏光撮影の方法

図2 偏光撮影画像 上:表面反射成分 下:内部反射成分

図3 偏光の違いによる皮膚の分光スペクトル特性

2.実験結果と展望

偏波面の違いを分けることにより表面反射と内部反射を分離し、内部反射の画像から血管など皮下組織を観測することができた(図2)。これは図3の分光スペクトルの測定結果においても内部反射成分のヘモグロビンの吸収帯(550nm付近)での吸収量が表面反射よりも大きいことからも言える。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます