先日の新住協総会で学習してきた冷房必須地域での住宅と設備の相関。

暖房の場合には熱源は多様に考えられる。

北海道の場合にはFFストーブというのが基本であって

その気流感がイヤだ、ということから、

輻射熱源からの放射をカラダで受け取るパネルヒーターが登場した。

それに一時期は蓄熱暖房器によるオール電化が一世を風靡したり、

その後の現在では、熱源も暖房器も百花繚乱状態。

エアコンまで含めるのであれば、もう一回FFストーブという選択もあり、

また北海道でもエアコン1台での暖房という選択も出てきている。

高断熱住宅を基本に考えれば、単純に設備の費用対効果では

そういった判断もあり得るかという状況になっています。

一方で温暖地、蒸暑地の住宅設備選択では

安価なエアコンが主流であって、その手法・設置場所などでの論議が熱い。

某住宅メーカーの「全館空調」大宣伝などがあって、

ユーザー的にもそういったイメージに左右される層も存在している。

ただ、全館空調とはいっても住宅性能的には疑問な建物で

導入されている場合、光熱費が計画的に管理可能かどうか疑問ではある。

そんななかで家の中に「チャンバー」ゾーンを作って

そこから暖気や冷気を家中に循環させるタイプの試みが展開されてきている。

本州地域でも北海道と同様に「基礎断熱」を導入している

高断熱住宅も多く、そういった住宅では床下空間がそのチャンバーになり、

冬場の暖房についてはまったく技術的には完成しているとされる。

夏場対策としてはもう1台、階段や吹き抜けを利用した壁掛けエアコンで

家中に冷房させるという手法がとられているケースが多い。

しかし、コスト問題やどうしても冷房気積が大きくなりすぎることから

温暖地では「床断熱」をとくに鎌田紀彦先生は提唱されてきている。

そうすると、チャンバーを1階と2階の「階間」に推移させることになる。

<この階間という言葉、鎌田先生は「かいかん」と発音するのが建築用語的に

本来的とされますが、人によっては「かいま」とも発音しているそうです。

まぁこういうのは、自ずと定まっていくのでしょうが。>

で、この階間にエアコンの冷気流を送り込んで

夏型結露を防止するため外周部には建物内側に十分な「付加断熱」をして

そこから特に夏期には冷房された「重たい空気」をファンを使って

2階に「吹き上げる」必要が生じてくる。

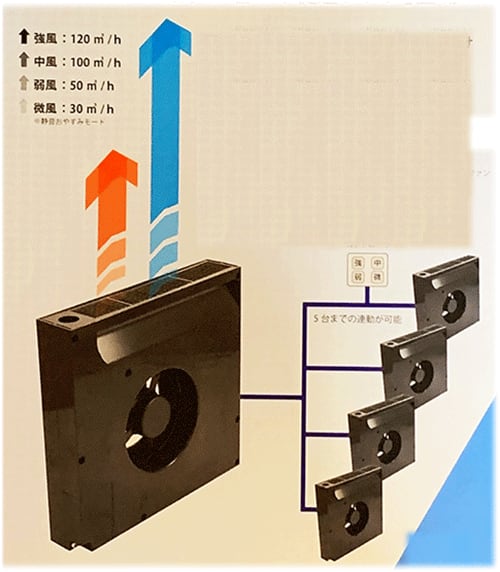

そのための低コストな電気代で済む装置としてブースターファンが必須になる。

で、この吹き出し箇所や、個数などの判断指数のようなものを

それぞれ設計条件の異なる注文住宅に特定していく基準を

どう考えたらいいのか、そのファンの性能・消費電力などとの

相関関係も踏まえながら、目に見えにくい領域の検討課題。

さらに言えば、ほぼ寒冷地北海道の作り手には体感しにくい領域。

なので、論議主体は蒸暑地・温暖地のファーストペンギンのみなさんに

絞られて行かざるを得ない。

論議を通じて、寒冷地側の作り手からはほとんど意見が出なかった。

それこそ豊かな「経験知」が不可欠なテーマですが、寒冷地は関与しにくい。

そういった難しさも感じながら聞き入っていた次第です。

暖房の場合には熱源は多様に考えられる。

北海道の場合にはFFストーブというのが基本であって

その気流感がイヤだ、ということから、

輻射熱源からの放射をカラダで受け取るパネルヒーターが登場した。

それに一時期は蓄熱暖房器によるオール電化が一世を風靡したり、

その後の現在では、熱源も暖房器も百花繚乱状態。

エアコンまで含めるのであれば、もう一回FFストーブという選択もあり、

また北海道でもエアコン1台での暖房という選択も出てきている。

高断熱住宅を基本に考えれば、単純に設備の費用対効果では

そういった判断もあり得るかという状況になっています。

一方で温暖地、蒸暑地の住宅設備選択では

安価なエアコンが主流であって、その手法・設置場所などでの論議が熱い。

某住宅メーカーの「全館空調」大宣伝などがあって、

ユーザー的にもそういったイメージに左右される層も存在している。

ただ、全館空調とはいっても住宅性能的には疑問な建物で

導入されている場合、光熱費が計画的に管理可能かどうか疑問ではある。

そんななかで家の中に「チャンバー」ゾーンを作って

そこから暖気や冷気を家中に循環させるタイプの試みが展開されてきている。

本州地域でも北海道と同様に「基礎断熱」を導入している

高断熱住宅も多く、そういった住宅では床下空間がそのチャンバーになり、

冬場の暖房についてはまったく技術的には完成しているとされる。

夏場対策としてはもう1台、階段や吹き抜けを利用した壁掛けエアコンで

家中に冷房させるという手法がとられているケースが多い。

しかし、コスト問題やどうしても冷房気積が大きくなりすぎることから

温暖地では「床断熱」をとくに鎌田紀彦先生は提唱されてきている。

そうすると、チャンバーを1階と2階の「階間」に推移させることになる。

<この階間という言葉、鎌田先生は「かいかん」と発音するのが建築用語的に

本来的とされますが、人によっては「かいま」とも発音しているそうです。

まぁこういうのは、自ずと定まっていくのでしょうが。>

で、この階間にエアコンの冷気流を送り込んで

夏型結露を防止するため外周部には建物内側に十分な「付加断熱」をして

そこから特に夏期には冷房された「重たい空気」をファンを使って

2階に「吹き上げる」必要が生じてくる。

そのための低コストな電気代で済む装置としてブースターファンが必須になる。

で、この吹き出し箇所や、個数などの判断指数のようなものを

それぞれ設計条件の異なる注文住宅に特定していく基準を

どう考えたらいいのか、そのファンの性能・消費電力などとの

相関関係も踏まえながら、目に見えにくい領域の検討課題。

さらに言えば、ほぼ寒冷地北海道の作り手には体感しにくい領域。

なので、論議主体は蒸暑地・温暖地のファーストペンギンのみなさんに

絞られて行かざるを得ない。

論議を通じて、寒冷地側の作り手からはほとんど意見が出なかった。

それこそ豊かな「経験知」が不可欠なテーマですが、寒冷地は関与しにくい。

そういった難しさも感じながら聞き入っていた次第です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます