石器時代までの狩猟採集生活から、定住が始められたのは

農耕の開始時期が措定され、日本列島では縄文時代からとされる。

縄文時代は約16,000年前ころからというのがほぼ定説。

住居の歴史と考えれば定住以降を基本ととらえるべきでしょう。

この長い人類の「定住生活」にとって竪穴住居は基本的な住環境。

平安期くらい、つい1000年前までは基本的に竪穴住宅。

16,000年前以降のライフスタイルのなかでは、

竪穴のなかで暮らしてきたのが一般的だといえる。

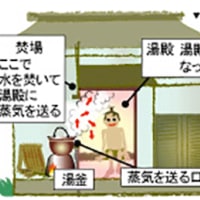

そのなかでのくらしで囲炉裏は生き延びてきた最重要な設備。

囲炉裏は暖房装置であり、同時に煮炊きの基本装置。

人類の空間適温環境と食という生活の屋台骨を支えてきた。

写真は上から1000年前のオホーツク遺跡、1,800年前の吉野ヶ里、

そして一番下は江戸期の福島県いわき市の古民家。

吉野ヶ里の方は、囲炉裏上部の「火棚」のクローズアップです。

火を熾して燃やし続ける囲炉裏の上で、

このような装置、火棚がもれなく付帯している。

この火棚にはさまざまな効用があったのでしょう。

その最大な効果は「食品の乾燥保存」だったであろうことは自明。

囲炉裏で薪を燃やせば、熱量が発生する。

それを最大限ムダなくフルに利用しようと工夫するのはごく自然。

この火力を得る薪の採取には多大な労苦が費やされているのです。

食事の直火煮炊きの次に普通に考えられるのは保存食品加工用途。

火力からの「輻射熱」で時間を掛けて熱を加えるのに、

この火棚は利用されてきたのでしょう。

冷蔵庫がくらしに利用される以前、備蓄的な保存食品として

魚や肉類、植物食品などの燻煙乾燥という食品保存方法が

広範に利用されてきたのでしょう。

直火で焼いて食べ残った食材を火棚に上げ保存させるのが一般的利用。

秋田ではたくわんを食べて残ったヤツを火棚に上げ「いぶりがっこ」にした。

考えてみると、こういった知恵はまことに「エコロジー」。

薪という貴重なバイオエネルギーをフルに有効活用する知恵。

現代ではキッチンの火力エネルギーのフル活用までは

あんまり考えられてはいないと思います。

省エネ、ということが空理空論に陥りやすい現代と比べ

ムダのない伝統的生活装置から教えられるのではないでしょうか?