USS「スレーター」の見学が続いています。

いわゆる甲板階から一階下の「ファースト・プラットフォーム」にある

CPOと下士官の居住区兼食堂であるワードルーム、クルーメスを見学し、

もう一度甲板階=メインデッキに上がってきました。

最初に見かけた時にも何かわからなかったこの物体ですが、

クォーターデッキの後方に位置しており、先端から線につながっていること、

「ハイボルテージ」と書かれていることから、電源を後方の装置に

供給するためのコンデンサではないかと想像します。

「クォーターデッキ」は、帆船時代はメインマストの後ろのデッキのことで、

ここで船長が指揮を執り、船旗が揚げられていた場所です。

日本語では普通に「後甲板」と呼んでいますが、これを英語で調べたところ、

なぜか我が海上自衛隊の、いまは亡き「かとり」の写真が出てきました。

わたしはこの部分をいままで「舷門」だと思ってきたのですが、

英語Wikiの説明によると、

Quarterdeck of a Japanese warship.

Note the watchstanders in dress uniforms, the wooden plaque,

and the proximity to the accommodation ladder.

日本の軍艦のクォーターデッキ。

特筆すべきはドレスユニフォームを着用した見張りが立っていること、

木製のプラーク(艦名が書かれた看板)があること、そして

通常のラッタルが近くにあることである。

ちなみに、どういうわけか「Quarterdeck」のWiki日本語はありません。

せっかくですのでこの部分の日本語訳を載せておくと、

今日、 クォーターデッキとは特定のデッキではなく、儀式エリアとなっていて、

艦が港にある時にはレセプションエリアとして使用されます。

帆船の時代からの伝統で、そこでは艦長が特別な権限と特権を持ちます。

港では、クォーターデッキが艦船の最も重要な場所となり、

その主要な活動すべての中心的な制御ポイントですが、航海中は

ブリッジが艦のコントロールを行うため、ここでの重要性は減少します。

クォーターデッキでは清潔さと外観に特別な注意が払われています。

ここに立つ者は、 「ユニフォーム・オブ・ザ・デイ」といって、その日

上級士官によって決定され、指示された制服を着用しますが、彼らは

特に清潔さとスマートな外見を呈している必要があるとされます。

「その日の制服」を着ていない乗員は、任務上必要でない限り、

クォーターデッキを横断することを避けるのが決まりです。

また、このエリアに制服を着た人員が入ると敬礼しなければなりません。

司令官によって特別に許可され流ようなことがない限り、クォーターデッキでの

喫煙およびレクリエーション活動は禁止されています。

ところで、岸壁に係留されている自衛艦でのレセプションに参加した方は

ご存知だと思いますが、デッキには二箇所ラッタルが掛けられますよね。

このラッタルも名前がついていて、岸壁から見て右側を「starboard」

左側を「port」とアメリカ海軍では呼んでいるようです。

また、ラッタルのような船の乗り降りに使う通路の名称は

「ギャングウェイ(gangway)」なので、左なら「ポートギャングウェイ」と呼びます。

そして右側、スターボードギャングウェイは、通常、

士官とその訪問者専用、左のポートギャングウェイは他の全員、

と使用できるラッタルは階級で決まっているのですが、

悪天候の場合は階級に関わりなく全員が風下にある方を使用します。

小さくてギャングウェイが一つしかない場合はこの限りではありません。

その下にあるのが時鐘。

風で鳴らないようにベルを固定してあります。

15世期から船の上では鐘によって時間を知らせる方法を取っていました。

30分おきにひとつづつ鐘の音が増えていく方法です。

たとえば時間区画でいう「モーニング」は0430の1点鐘から始まります。

その後、

8点鐘が鳴らされる4時間を一塊りとして「モーニング」。

その次は「フォアヌーン」としてまた1点から始まるという具合です。

ワッチを行っている乗員は、8回鳴らしたら仕事は終わりです。

ただし、「ドッグワッチ」と呼ばれる1600から2000までの間は、

「ファーストドッグワッチ」4PM-6PM

「セカンドドッグワッチ」6PM-8PM

と分けられて、この時間にワッチ勤務に当たった人も、

夕ご飯を食べ損なうようなことがないようになっています。

このワッチのシステムがアメリカで法制化されたのは1915年のことです。

それ以降、100総トン以上のすべての米国商船は、法律により、

「乗組員を3つのグループにに分割し、4時間オンと8時間オフで任務につくこと、

そしてドッグワッチを『ワッチ一回分』と数えること」

と決められたのです。

またドッグワッチについては、この時間が1日のうち一番、

人が疲労のため気が緩む「魔の時間帯」で事故が起こりやすいので、

全員の気を引き締めるために変則にしているという話もあります。

我々はそのクォーターデッキ付近を歩いています。

後ろに見えているのは#3の 3″/50口径砲。

ちなみにこの砲はまだ生きていて、砲撃が可能です。

展示されているハドソン川河岸で今火を吹く50口径。

軍艦の上にも潤いを。

ここでわたしたちは階段を上がってスーパーストラクチャーと呼ばれる

構造物の2階に案内されました。

メインデッキの一階上にあたるスーパーストラクチャーに設置された

ボートダビッドです。

ホエールボートと呼ばれる作業艇を収納しておくところですが、

この時ボートは仕事を終えたばかりで岸壁にいました。

駆逐艦におけるホエールボートの役割というのはパイロットの救助です。

また、艦同士の連絡や、外側のペンキ塗りにも活躍しました。

もちろん艦が沈む時にはライフボートになります。

スペック上22名が最大積載人員数ですが、それは最悪の場合に限られます。

ボートダビッドの説明を聞くツァーの人々。

HPより。ここにボートが吊られている時の状態。

ご覧のようにたくさんの索を必要とします。

ここに見える索の全てはホエールボートを繋ぐために必要です。

もやい結びかどうかわかりませんが、結び目が無数にありますね。

さりげなく砲弾がありましたが、この形からみて

これは砲弾のラックであった可能性高し。

スーパーストラクチャーの上は、いろんなものがひしめいています。

ダズルカモフラージュの二色に塗り分けられたスタック(煙突)は右。

左は20ミリ二連装マシンガンのシールド(銃座)です。

実はこの手前に、本当は野菜の倉庫があったらしいのですが、

改装後の「スレーター」にはありません。

スーパーストラクチャーデッキの前方にあるのは

レイディオルーム、無線室です。

入ってすぐのところには安全のしおりが貼ってありました。

一般にラジオルームまたはラジオシャックと呼ばれる

メインラジオセントラルは、無線送信機と受信機を備え、

艦の長距離および短距離の電子通信を行っていた部署です。

通常、3人の乗員(オペレーター2、指揮官)が配置されていました。

一般的に、軍艦は無線沈黙下で運用され、必要な敵情報のみを送信します。

今は知りませんが、海軍本部が全艦隊に向けて送ってくるメッセージを、

「ザ・フォックス・スケジュール」と称していました。

(アメリカのフォックスニュースがこの意味と関係あるのかどうかは知りません)

この、ほとんど絶え間なく流れてくるメッセージを一言も聞き漏らすことなく

捉え続けることを“Guarding the Fox”(フォックス監視)といい、

それは決して終わることのないプロセスでした。

艦船は一般的に電波のない静寂の下で運航されていたため、

メッセージをすべて受信したかどうかの確認は全く期待できませんでした。

しかし、少なくともそれを聞き逃すということは

艦は主要な行動に参加できなくなる可能性があるのですから、

フォックス監視は艦の命運をも握る重要な任務だったのです。

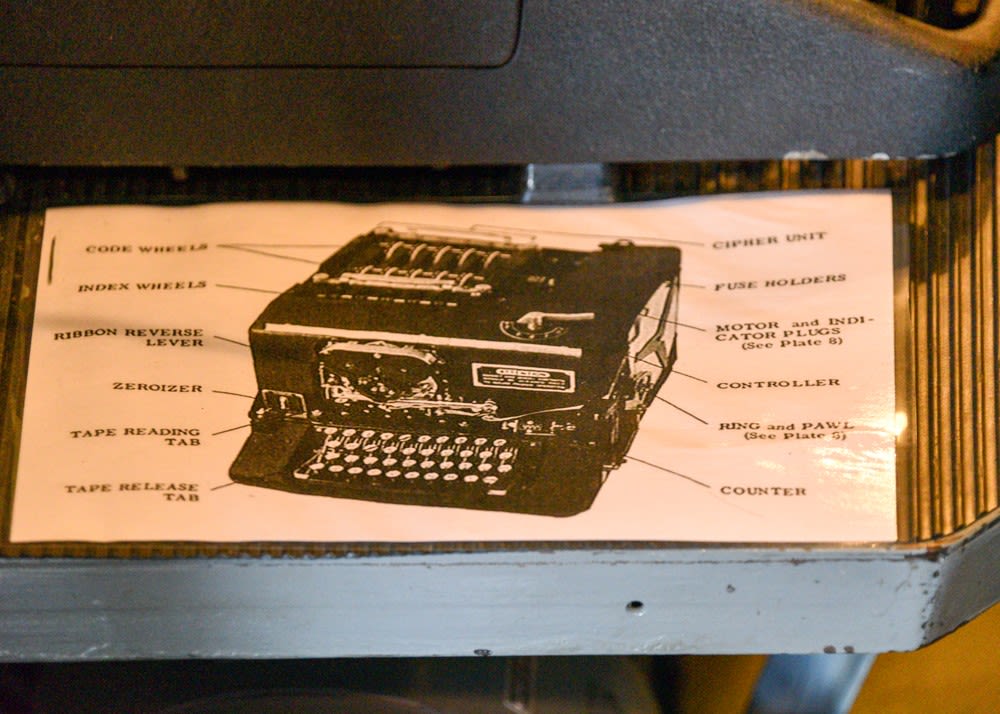

第二次世界大戦中、無線オペレーターはタイプライター、または

「ミル」(mill)に座って、暗号化されたモールス信号で

受信機に届いたメッセージをタイプアウトしていました。

艦宛てのメッセージは通信担当者に引き渡され、通信担当者は

「暗号化」マシンのコードルームで解読し、艦長に渡しました。

それがこれです。

昔はもちろんこのようなクリップなどはありませんでしたが。

続く。

前回もコメントに書きましたが、これは無線送信アンテナの基部です。赤は触ると危険の意味で、短波(HF)帯(ワイヤーアンテナ)だと思います。受信アンテナの基部は緑になっています。

今は、舷門はほとんどの船では一つですが、群以上の司令部が乗艦する場合、個艦と司令部の舷門を分けることがあります。どちらが個艦でどちらが司令部というのは決まっていて、風向きで変えるのは、帆船時代だったのではないかと思います。

ワッチの時間が毎日変わるようになっているのは、夜、8時から翌朝4時まで休みのワッチが固定されたら、不公平だからです(笑)

三インチ砲。空砲発射は可能ですが、砲身内が摩耗しているので「砲撃」はもう出来ないと思います。横須賀、観音崎にある礼砲もこれと同じMk-23で、空砲なら今でも撃てます。

内火艇ダビットにぶら下がっている索は揚げ降ろしの際に乗員がつかまる索です。ここのように川なら揺れませんが、洋上での揚げ降ろしだとかなり揺れます。自衛隊の場合、魚雷の訓練発射の際には浮上した魚雷を回収するので、内火艇を降ろす必要がありますが、かなり動揺するので、索は必要です。

砲弾のラックは、恐らく装填演習砲用だと思います。この三インチ砲は完全手動なので、発射速度は装填速度に依存します。スペック通りの速さで撃てるかどうかは、ひとえに装填の速さにかかっているので、暇があったら、装填機だけで出来ている「装填演習砲」で訓練をやっていました。

フォックスは「Fleet」の意味だと思います。艦隊放送系(司令部から一方的に連絡がある一方通行)と艦所系(司令部からの指示命令と船側からの応答で双方向)があり、放送系のことでしょう。第二次世界大戦当時はわかりませんが、今は予告編があるので、聞き落とすことはあまりありません。

「スレーター」のダビットはラジアル型と呼ばれ、搭載艇を吊るクレードルと呼ばれる金具が甲板部分で回転し、舷外に振り出して降下、吊上げ舷内に取り込んで架台に揚収となります。

前後のクレードルは上部でスパンステーと呼ばれるワイヤーで繋がれており、この間に命綱が数か所取り付けられており、降下揚収時艇員は必ずこの命綱に捕まって非常時はぶら下ります。

使用しない時は艇栓を抜いて海水や雨水が艇内に溜まらないようにして架台に固縛します。

この時代のダビットでラッフィング型と言うものがありますがこれはクレードルが舷側へ前後して振り出し、降下、揚収する方法です。

旧海軍の艦艇航行写真を見ると必ず両舷舷外に1隻ずつ搭載艇が張り出してあり、救命艇やトンボ釣りであればパイロット救助用としてすぐに使用できるようにしてあります。

現代は多くがクレードルが舷側から円弧に上部構造物等に導設されたダビットフレーム上を搭載艇とともに移動するグラビティ型とも重力式とも呼ばれるダビットが使用されています。ワイヤーを使用し電動や油圧の巻き上げ機で機力となっています。

重力式の1種ですが巡視船の救難艇を荒天時でも降下、揚収できるミランダ式と言うダビットもあります。ダビットフレームが舷縁部がスカート上に大きく広がっており目立ちます。

参照光人社「図解日本駆逐艦」、グランプリ出版森恒英著「艦船メカニズム図鑑」、海人社岡田幸和著「艦艇工学入門」

すみません。

正解のコメントいただいていたのに、それ以前に作成したログを

そのまま掲載してしまいました<(_ _)>

>砲撃はできない

あ、空砲を撃つことは砲撃とは言いませんよね。ご指摘ありがとうございます。

>フォックススケジュールで検索しても現在の用語としてでてこないので、

もしかしたら第二次大戦中だけの名称だったのかもしれません。

ウェップスさん

ご存知ない方のために。

通信室の人がニミッツから来た電文を上にあげるときに、うっかり

本文の最後につける定型句「THE WORLD WONDERS」を抜き忘れて、

「第34機動部隊は何処なるや?世界はそれを知らんと欲す」

(WHERE IS TASK FORCE 34? THE WORLD WONDERS)

というのをハルゼーに渡してしまいました。

渡したのがこの短気なおっさんでなければ、こんなミスはおそらく

世界の知るところとならなかったわけですが、相手が悪かったため、

世界が知らんと欲していなかったこんな話を世界は知るところとなったわけです。

お節介船屋さん

「赤城」の巨大模型をアメリカでみましたが、真珠湾出撃のときという設定で

ボートは全て後甲板に並べられていました。

「赤城」のダビッドは今にして思えばどうなっていたのだろうと不思議です。

参照文献から

艦尾飛行甲板下が短艇格納所となっていました。ダビットはありません。

飛行甲板裏にレールが設置してあり、艦尾が細くなって、飛行甲板は大きく張り出しているので舷外へこのレールの走行クレーンを使用し降下、揚収していました。

飛行甲板支えのV型支柱が数本ありますがこの間で結構大きなスペースがありました。

またこの部分に飛行機取入れ用クレーンもあり格納庫後端に飛行機入口が設置され飛んできて着艦しない航空機はこの部分から搬入、飛べない故障機は搬出していました。

参照光人社「図解日本の空母」

「大鳳」は中部左舷に9mカッター、「隼鷹」「飛鷹」が艦橋の直前右舷、艦橋部反対左舷に1隻ずつ格納、「雲竜」が左舷中部にダビットで9mカッター、「飛龍」が左舷艦橋直下に9mカッターをダビットで吊っているのが参照文献から分かります。

乗員が多く、艦尾格納所で2段にしたりしていますが可能ならば舷側に艤装したいと考えていたようですが対空砲等の優先艤装があり、なかなか難しかったようです。

赤城、加賀は巡洋戦艦、戦艦の改造で飛行甲板より主船体の幅が大きく、中部に搭載艇を艤装する事が出来なかったようです。

トンボ釣りすなわち事故等で落ちた飛行機のパイロット救助は随伴の駆逐艦が実施しますし、空母は航空機発着艦は高速ですので自艦での実施は考慮されなかったと思います。

搭載艇は上陸、帰還に使用しますが被害の時総員離艦は他艦艇に救助をお願いする事となると思われます。「飛龍」は沈没後機関科員が脱出し、漂流していたカッターに乗艇し、米軍に救助されましたが。

参照光人社「図解日本の空母」