さて、艦内に入る前、入ってからもくどくどと冷戦時代に起こった

このソ連海軍の「フォックストロット」型潜水艦B-59が遭遇した

核戦争危機の話をさせていただいたのですが、関係資料を読むほどに、

そのとき世界は戦争に限りなく近づいていたことを知り、今更ながらに

胸を撫で下ろしているわたしです。

1962年10月の13日間、米ソの間に戦争が起こらずに済んだのは

直接的な理由だけでいうと、ソ連が、というかB-59が

「最初の一発」を撃たなかったからです。

翻って、今の日本が直面している状況はなんなんだろう、と

ふと我に返って考えてしまうのですが、ここでその話題に突っ込むと

さらに潜水艦から離れていってしまうので今日は我慢して。

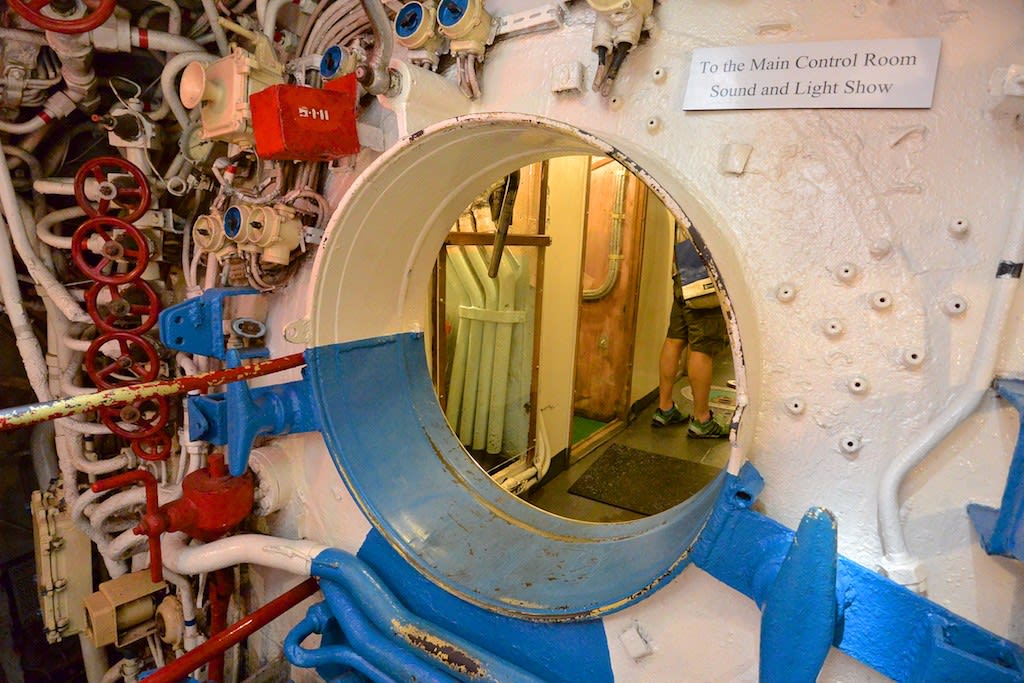

前部魚雷発射室から次の区画に行くには、この丸いハッチを潜ります。

潜水艦の場合、水密性のために区画ごとに密閉できるようになっているので、

ほとんどの潜水艦の区画ハッチは小さいのですが、小さくてもとりあえず

脚を上げて頭を下げれば通れるレベルのがほとんどです。

こんな土管サイズのハッチは初めて見ました。

外にこの円の大きさを穿ったパネルを設置し、

「ここをくぐれない方は入場を諦めてください」

と告知するだけのことはあるなあとまずここで感心させられます。

物理的に穴が体が通っても、この高さでは、足腰のおぼつかない方、

ハンディキャップのある方は、それだけで見学は不可能です。

ハッチの右上に

「サウンド・アンド・ライトショウのあるメインコントロールルームへ」

と書いてあります。

音と光のショー・・・何があるんだろう。

とりあえず最初に出てきたのは洗面所でした。

アメリカの潜水艦も同じですが、前部魚雷発射室に続いているのは

士官の居住区となります。

シンクの下には暑いお湯の出るタンクが備えられており、

司令官クラスしか使用を許されていませんでした。

それにしては・・・と言う気もしますが、潜水艦ですからこんなものです。

不思議なコンソールですが、通信機器であろうと思われます。

ちなみに例の13日間の時、B–59の通信は遮断されており、

モスクワと連絡を取ることができなかったので、アメリカ本土の

ラジオ放送を傍受して情報を得ていたそうです。

アメリカ艦隊に見つかり、威嚇のための爆雷を落とされたのを

戦争が始まったから、と勘違いして核ミサイルが発射されそうになりました。

ソ連海軍ももう少し通信関係をなんとかしておくべきだったのでは・・。

ここはレイディオ・ルームでよろしいんでしょうか。

潜水艦映画だと、エンジン音でもなんでも聞いたらわかってしまう、

ものすごく耳のいいソーナー係がこんなところに座りヘッドフォンをつけて

汗水タラタラ流しながら

「敵は今我々の上で停止しました!」(小声)

とか言ったりするわけです。(たぶん)

おそらく艦長しかもらえない一人部屋。

壁には書記長レオニード・ブレジネフの写真が飾ってありますね。

このBー39、起工が1967年の2月9日、就役がその2ヶ月後の4月15日。

冷戦只中と言うことでめっぽう急いで建造したようですが、

つまりキューバ危機の時に書記長だったフルシチョフのあと、

ブレジネフ時代に計画され、任務に就いていたのです。

ですからこの潜水艦そのものはキューバ危機とは全く関係ないのですが、

同じフォックストロット型と言うことで、ここでの展示も

その紹介に大変力を入れているわけです。

ところで豊田真由子的余談ですが、ソ連で書記長を名乗ったマレンコフから

最後のゴルビーまで、歴代書記長の頭髪の状態をご存知でしょうか。

余計なお世話すぎますが、一覧表にしてみました。

マレンコフ あり

フルシチョフ なし

ブレジネフ あり

アンドロポフ なし

チェルネンコ あり

ゴルバチョフ なし

と、見事に交互になってるんですよ!

ちなみにゴルバチョフの後成立したロシア連邦大統領も

エリツィン あり

プーチン なし

メドベージェフ あり

プーチン なし

と続いているので、現在もその神話は継続中です。

(プーチンを最初も現在もなしとすることについては

異論もあると思いますが、まあ割とそうですよね?)

以上、それがどうした話でした。

ベッドの上には士官の軍服が置いてあります。

共産国の軍隊はどうも帽子が大きすぎてそれはちょっと、と思うけど、

とにかく海軍はどこの国のものでも皆かっこいいや。

ソ連海軍は水兵さんの夏服が特におしゃれでよろしい。

ここは釣り床のある二人部屋なので、上級士官の部屋でしょう。

フォックストロット型潜水艦には士官12名、下士官10名、

水兵が56名、計78名が基本として乗り込んでいました。

士官の居室は個室とベッドが二つの部屋(×2)、そして四つの部屋(×2)

があったのではないかと推察されます。

政治将校や副長、司令官クラスの士官は二人部屋だったのでしょう。

士官がどこに寝るかは階級によって厳密に決められており、もちろん

兵のように「ホットバンク」(交代で一つのベッドを使う)はあり得ません。

どこかで撮ったらしい潜水艦乗組員全員での記念写真です。

B–39の構成が艦内の展示で説明されていたので書いておきますと、

まず上の三役が

艦長 captain 2nd rank (中佐)

第一士官 3rd(少佐)

政治将校 3rd (少佐)

で、その他の上級士官は

ナヴィゲーター captain Lieutenant(中尉)以下同じ

砲術士官

電気関係(通信)士官

メカニカルエンジニア

補給士官

軍医

となります。

軍医も中尉というのが意外な感じです。

政治将校とは共産党から派遣されてきた海軍に属さない軍人です。

ザンポリット(Zampolit )ともいい、主に一党独裁国家において、

政府あるいは党が、軍隊を統制する為に各部隊に派遣した将校です。

政府に従わない軍司令官を罷免する権限を有していることもあり、

通常軍とはまったく異なる指揮系統に属していて、プロパガンダ、

防諜、反党思想の取り締まりを担う軍隊内の政治指導を行います。

最初にこの存在を知った時そうではないかと思ったのですが、やはり

「広義のシビリアンコントロール」

という意味合いをもつ役職だということです。

B–39における少尉クラスと士官候補生、特務士官などの配置は

● ナヴィゲーション

● 魚雷・武器

● ソナー、通信、レーダー

● メカニカル(モーター、浮上装置、メンテナンスも含む)

などで、このうちメカニックがもっとも大きな部署でした。

気になるお給料ですが、下は新兵さんの月20ドルくらいから、

艦長クラスの月250ドルまで色々でした。

どこの海軍でもそうだと思われますが、特殊な環境である潜水艦勤務には

特に厳選され、厳しいトレーニングを受けた者しか勤まりません。

潜水艦は過酷なので若年の間しか勤務できず定年は40歳ですが、

元サブマリナーであればその後海軍の中でもいいポストに就くことができ、

給与も同じ海軍の同ランクの1.5倍もらえたということです。

しかしながら、退職金はそうよくはなかったという話もあります。

映画「Kー19」で、艦長だったハリソン・フォードが、元乗員と一緒に

事故の犠牲者の墓参りに行くため家で身支度をして出かけるシーンがありましたが、

彼の住んでいるらしいアパートがあまりにもみすぼらしいので

見ていてちょっと驚いたことを思い出しました。

ところで潜水艦の外側に「閉所恐怖症を感じることもあります」と

注意書きがありましたが、基本そういう傾向の人は潜水艦など

乗らないのではないかと我々は思うものです。

しかし、恐怖症というものはそんな単純なものではないし、

短時間や訓練で平気でも、実際の長期航海で深層の恐怖症が

芽生えてくるということもあるのでしょう。

ソビエト時代の海軍で艦長を務めたある人物の話によると、

潜水艦の勤務をする者には閉所恐怖症について二つのチョイスがあるそうです。

"Get over it or shut up."

(克服するかさもなければ遮断する)

これはつまり海軍格付け評価と海軍士官として期待される振る舞いを

考慮すると、このどちらかの選択しかないということなんでしょう。

ここにあった説明によると、ここ士官用ワードルームでは、座る位置が

階級によって厳密に決まっていたということです。

もともとその階級ヒエラルキーも大変厳しかったということですが、

その序列を乱すことはほぼ反社会的行為と同等と見なされました。

テーブルに座る順番は階級と「危急を要する」配置が考慮されます。

その序列を入り口に近い順番にあげておきます。

1、メカニカルエンジニア

2、見張り士官(ナビ、魚雷、電気など見張りに立つ士官)

3、砲術士官

4、ナヴィゲーター(必ずエレクトロニクスオフィサーの隣)

5、エレクトロニクスオフィサー

6、補給士官

7、第一士官

8、政治将校

艦長はテーブルの奥

第一士官というのはロシア海軍独特の階級付なのだと思いますが、よくわかりません。

軍医は序列に含まれないようですが、どこに座っていたのか気になります。

どこの潜水艦でもそうですが、このワードルームは緊急時に手術室となり

食卓テーブルで手術が行われることになっていました。

病人が出た時も基本ここに寝かしたそうです(その時食事はどこで・・・)

B-39に乗っていた軍医は、一人で全ての症状を診なくてはなりませんから、

内科、外科はもちろん、想像しうる体の不調にはとりあえずなんでも

対応できるような訓練を受けていました。

なんと、歯科の勉強もしており、虫歯に詰め物をするくらいなら

潜水艦の中でやってしまっていたそうです。

ただし、あまりややこしい症状はお手上げなので、その時は

母港に帰還するまで患者は待たされることになりました。

軍医は時折ブリッジや潜望鏡に呼ばれることもありました。

それは大抵、外国語に長けたインテリの軍医に、外国の船に書かれた

船名を読ませるためでした。

おそらく旧ソ連の街を行進するサブマリナーたち。

右の潜水艦はもちろんフォックストロット型です。

何が書いてあるか全くわからないので想像するしかないのですが、

どうも実際にBー39に乗っていた乗員の顔写真を、適当にコラージュして

貼り付けたようでね。

右下にはドレスから脚を出している女性がいるし、

なんかお猿さんがいると思ったら

その右に

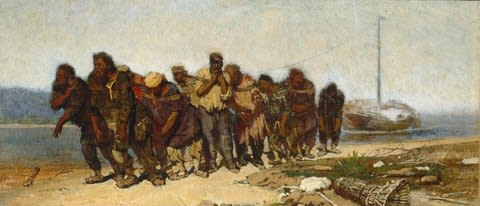

「♪えいこーらーえいこーらーもーひーとーつーえいこーらー」

「♪あいだだあいだ あいだだあいだ」

でおなじみの(おなじみかな)ヴォルガの舟歌みたいに、

みんなで船引いてるシーンがあるし・・。

参考画像

ロシア人ってあまりユーモアとかなさそうに見えるけど、

海軍軍人さんともなるとやっぱりこういう自虐ギャクをやってしまうのね・・。

続く。

砲雷長(潜水艦だと水雷長)航海長、船務長、機関長や補給長は所掌が明確ですが、誰の所掌でもない人事(陸上部隊との交渉)や管理(当直、休暇割や賞罰)を担当する人です。

自衛隊では普通、砲雷長(潜水艦だと水雷長)航海長、船務長、機関長の中の先任者が兼務します。

潜水艦の通信ですが、潜航が主なので、通信するためにはアンテナを揚げねばなりませんが、そうすると哨戒機や水上艦に見付かります。

当時より今の方が哨戒機や水上艦の捜索能力が向上しているので、潜水艦に取って通信(いかに情報を得るか)はより厳しい状況に置かれていると思います。

アメリカのラジオを聞いていたとのことですが、海上で聞けるとしたらAM放送ですが、水上にアンテナを出し続けないと受信出来ません。

今なら数十秒、アンテナを揚げて、すぐに降ろします。そうしないと哨戒機や水上艦に見付かります。これでは満足に情報は得られません。

今も昔も潜水艦は厳しい状況に置かれています。

無論そんなこともなくて、いわゆる「ロシアジョーク」ロシア人が大好きな「アネクドート」ロシア風小咄、にはまって、色々読んでいたことがあります。アネクドートで賢作すると、たくさん出ますよ。あのソルジェニーツインすら、アネクドート集みたいな短編集を出しています。ロシア文学の中でも、登場人物たちがアネクドートを披露しあうシーンがよくありますね。外務省のロシアンスクールや、ロシア相手のビジネスマンも、古典から新作アネクドートをたくさん仕入れるのは必須と言われます。ただ、やはり政治的に抑圧された時代が長いせいか、明るい笑いより、陰気だったり自虐系が多いかな。特にスターリン時代の密告や監視ネタのは、読んでてゾワゾワします。

>髪のあるなし

そこで「◯ゲ」とか呼ぶとまた悪口禁止!と中尉に怒られるかな(笑)しかしこの「法則」、誰かに聞いたの?それとも、いつ発見されたの?(笑)

日本では太平洋戦争時の火災による延焼等に凝りて木造の家具は全て陸揚げし、室内の塗装も剥ぎ、末期には内務長が徹底的に可燃物排除を実施し、床に座って食事する等居住性能は丸っ切り劣悪な状態でも火災を考慮して我慢の一言だったようです。

海自も艦内の艤装に可燃物は使用しない事が徹底されていました。士官室の内装も人間工学から木目調の物がありますが、アルミ板の上に木目を加工しており、家具もほぼアルミ製となっていました。エリス中尉の掲載された写真を見ると所々で木の使用が見えるように思えます。西欧の軍艦は結構木を使ってますが。人間工学上の配慮でしょうが、どうもこの潜水艦での使用は安価狙いのようにみえます。

潜水艦は閉鎖区画であり、火災対応には難儀しますのでやはり可燃物は使用しない方が良いと思います。過去のソ連潜水艦の事故は原子力発電機関不具合が多いですが電気ショート、ミサイル燃料の不具合もあります。延焼ささない、有毒ガス、煙発生を防ぐ事が必要でしょう。

さて年末、エリス中尉のプログで1年間本当に楽しませて頂きました。ありがとうございました。

来年もよろしくお願いします。ただ東奔西走相当無理され取材をされていますが、体に気を付けて、余裕を持って長く続けられるようにと思っています。

今年は年末歳忘れ人物ギャラリーがないのかな?本日がでてくるのかな?

再度感謝します。

わたしが今回採用した英語の資料では「ソ聯潜はアメリカのラジオ放送を傍受して

情報を得ていた」となっていたので会話に採用しましたが、現場で潜行した瞬間から

彼らは情報を得るすべがなくなっていたということなんですね。

ところでどこを見ても言及していなかったのですが、電池が切れそうな状態で

米艦隊の真ん中に浮上し、無事に帰って来る前に、米軍との接触はあったのでしょうか。

浮上すれば電池は充電できるので、お互い海上でしばらくお見合いしてから

「それでわ」という感じで別れたのか・・・気になります。

鉄火お嬢さん

ちょっと言葉が足りなかったですね。

「ロシア軍人はユーモアが無さそう」とすべきでした。

有名な「赤の広場で捕まった男の話」、その後の政治ジョークの原点?ともいうべき

名作始めたくさんあります。

ユーモアの通じ無さそうなのはどちらかというと海軍より陸軍ですかね。

海自では幕僚長が「帝国海軍以来伝統のユーモア」とかいっちゃうくらいです。

ソ聯指導者の「つるふさツルゲーネフの法則」は、エリツィン時代に気づいて

喜んで人に言いまくっていたのですが、なんと!

たった今「つるふさ」で検索してみたら「つるふさの法則」でウィキになっていて

愕然としました。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/つるふさの法則

しかもこれによると世界中で同じことを言っていた人がいたという・・(-_-)

得意になって書いてしまったものの、わたし程度のものが思い付くことは

誰でも思い付くのだということを思い知らされた2018年の元旦です。

というわけで本年もよろしくお願いします。

お節介船やさん

このタイプは木造部分が多いというのは実際に見学するとよくわかりますが、

決して人間工学の観点からではなく単に安く上げるためだったことは間違いありません。

同じ時代のアメリカの潜水艦も同じ場所に展示してあったのですが、

とてもそうは思えないくらい、すべての内装に20年くらいのギャップがありました。

尤も安全上の理由はともかく乗組員は落ち着けたのではないかという気がします。

結果的に人間工学に配慮した作りになったわけですからね。

お節介船屋さんの補助コメントにはお世話になりっぱなしの一年でした。

こちらが気づかない部分にも目を向け、勉強させていただいたことを感謝します。