さて、第一次世界大戦に参戦した日本がマリアナ諸島に派遣した「香取」。

わたしが偶然手にした写真集は、戦争が終結し、帰還した「香取」乗員

総員に記念として配られたものであったと思われます。

名簿の最初には、大正3年11月30日現在のものであるとあり、

これは「香取」が日本に帰国する5日前のステイタス、つまり

まさに征戦に参加したメンバーの名前が刻まれているとしています。

配られた何百冊もの「征戦記念写真集」のうち、失われることなく

令和の世になって奇しくもわたしの手元にやってきたこの一冊は、

間違いなく第一次世界大戦に参加した「誰か」が所有していたものです。

そして、わたしはその持ち主の手掛かりがうっすらとわかる書き込みを

辛うじて二箇所、見つけることができました。

まず、士官の名簿、楠岡準一中尉の名前の上に、

「分隊士」

と鉛筆で書かれています。

海軍の艦船は、何名かごとの分隊に分けられ、士官が

分隊士という名称の指揮官として割り振られていました。

楠岡中尉はガンルーム士官の最先任なので、おそらく、

彼の担当は第一分隊であったと想像されます。

つまりこの写真集の持ち主はこの中にいるということになりますね。

それにしても、海軍軍人に限らず、昔の人は写真を撮るとき

なぜか全くレンズと明後日の方を見る人が多いですね。

この写真でもなぜか前列の下士官が皆それをやっています。

こういう写真で笑うのはご法度だったらしく、誰一人として

楽しそうにしている人はいませんが、よくよく見ると、左下に

背中の後ろから手を回して、水兵さんを抱きかかえている

下士官がいたりします。(どちらも真顔)

第8分隊の人数を数えてみると、きっちり50名でした。

それにしてもこの分隊、誰一人としてレンズの方向を見ていないんですが、

特に二列目の下士官グループは、示し合わせたように海の方を向いています。

男がレンズを見てましてやにっこり笑う、なんてかっこ悪い、

という感覚の時代だったのかもしれません。

この第11分隊は38名、特に下士官グループの顔の角度が徹底してます(笑)

たまに海を見ていない人が(前列真ん中、二列目右から三人目)いますが、

その二人はなぜか全く逆の方向を見ていたりして・・・。

どういう意味があったんでしょうか。

それはともかく、分隊は全部で11あります。

士官次室士官、ガンルーム士官、つまり中尉と少尉は11人。

彼らが11個分隊の分隊士となったということでもあります。

そして、あの東郷平八郎元帥の息子、東郷實少尉が

分隊士を務めたのは、この第11分隊だったはずです。

写真集の最初にある乗員名簿は、これが即ち階級順となっています。

艦長から東郷少尉までの士官に続いては

「機関長」

として、機関中佐大須賀久以下機関将校7名。

「軍医長」

として軍医中監、中軍医、少軍医。

軍医の場合は、一般で言われているように「軍医中佐」ではなく

軍医中監、軍医中尉、軍医少尉ではなく中軍医、少軍医といいます。

そして

「主計長」

として海軍主計中監、軍医と同じように中主計、少主計。

それらが全部紹介されてから、初めて下士官となります。

い

い

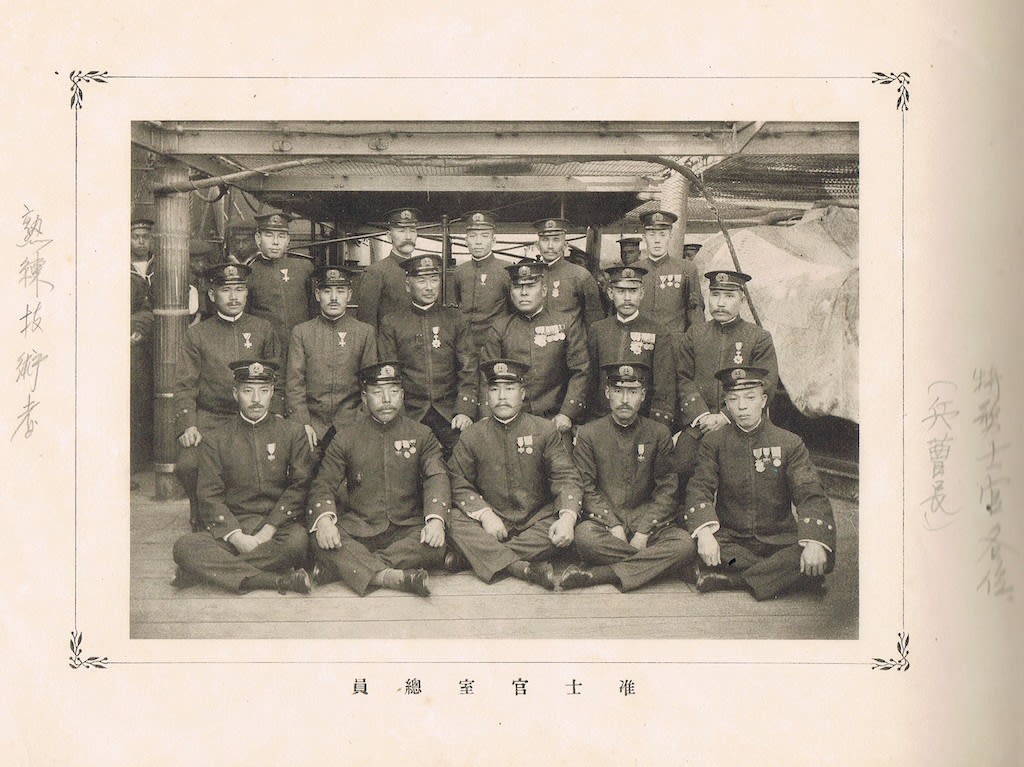

下士官の最高位、准士官として写真に写っているのは15名。

この中で勲章の数が多いのが兵科、機関科の兵曹長で、

全部で五名いました。

あとは上等兵曹、そして機関兵曹です。

持ち主が、兵学校出の士官より特務士官を深く尊敬していたのでは、

と思われる書き込みが准士官室の写真にありました。

特務士官各位(兵曹長)

熟練技術者

とわざわざ言わずもがなの解説をしているのを見て、

なんとなくそんな気がしただけですが・・・。

准士官、特務士官は、いずれも下士官兵から昇進した、

いわゆる「叩き上げ」の士官です。

叩き上げという言葉が泥臭すぎるというなら、現場で経験を積んだ

専門性を持ったベテランとでも言いましょうか。

軍艦の運用には高度な専門知識が各部に求められます。

装備品、機関、兵器のどの扱いも、「熟練技術者」が実質的な

運用の要(かなめ)となって初めて全てが上手く回るわけですが、

残念ながら帝国海軍は兵学校偏重が行き過ぎて、特務士官を

「スペシャル」からきた「スペ公」などという蔑称で呼び、

下に見る傾向があったのは恥ずべき因習だったと言えましょう。

その点アメリカ海軍は、CPOを完璧に士官とは別の、

専門技術集団として扱い、それなりの待遇と地位を与えていたので、

逆にCPOの方が実権を握ってブイブイ言わせていたようですね。

「ミッドウェイ」にもCPOのアイランドがちゃんとあって、そこは

彼らが逆に士官を揶揄して言うところの

「シルバーのフォークとナイフとナプキンでマナーのお稽古」

をするような仰々しさはないものの、彼らのプライドを満たすに十分な

立派な設備が用意されていましたし、そこにあった「クレド」?には、

ということまで書かれていたものです。

「ミッドウェイ」のシステムは戦後のものですが、戦前もまた同じく、

戦艦「マサチューセッツ」には、CPOだけが使用できる特別食堂があり、

そこではちゃんと給仕がついてシルバーとナプキンで食事ができました。

やはり彼らの軍艦における待遇は大変良かったということを表します。

我が日本海軍のCPO、兵曹長、先任伍長は、その専門性の高さでいうと、

少尉や中尉が赤子とすれば大人というくらいの実力差でしたが、

袖に桜が三つつくこの軍服を着ているだけで軍隊では下級となります。

名簿の順番はこのあと、

一等兵曹 二等兵曹 三等兵曹

一等機関兵曹 二等機関兵曹 三頭機関兵曹

一等看護手 三等看護手

一等筆記 二等筆記 三等筆記

一等厨宰 二等厨宰 三等厨宰

一等水兵 二等水兵 三等水兵 四等水兵

二等木工 三等木工

一等機関兵 二等機関兵 三等機関兵 四等機関兵

一等看護 二等看護

一等主計 二等主計 三等主計 四等主計

従僕 給仕 剃夫 割烹

一番下は民間人だと思われます。

理髪師のことを剃夫と言ったんですね。

ところで、阿部豊監督の映画「戦艦大和」で、出撃に際し、

「大和」を降ろされた年配の下士官に、若い士官が

「親父のような年齢のお前に命令することになってしまったが、

これも軍隊だ。許せ」

声をかけられた下士官は涙を堪えながら敬礼し、

「武運長久をお祈りいたします」

と答えるシーンがあります。

わたしが選ぶ戦争映画の名セリフのうちの一つですが、

これほど、士官と下士官における階級と実力経験のねじれという矛盾のなかに

生まれた互いへの尊敬と愛情を表す切ない会話はまたとないのではないでしょうか。

しかし、実際においてはそのような美しい関係は理想論に過ぎず、

士官が父親のような年齢の下士官を「スペ公」と呼ぶような

蔑視とそれに対する反感などが日常的に渦巻いていたのかもしれません。

この写真集の持ち主が、わざわざ特務士官の集合写真にこのように書き込んだのは、

やはり彼にもそういう海軍のあり方に対する反発があったからかもしれない、

と考えても、あながち間違いではないという気がします。

続く。

分隊の集合写真からも見て取れます。自衛隊の集合写真だと曹士だけでなく、分隊長や分隊士等の幹部も入るし、分隊会(宴会)には幹部も呼ばれます。

自衛隊だと分隊は艦内生活上での編成で分隊長や分隊士は「指揮官」ではなく、人事上の「管理者」です。人事考課や異動に関する業務を取り仕切ります。

大体、所属のパートと一致していて、30~40人くらいの集団です。昔は砲雷科や機関科は人がどっさりいたので、一つの科が複数の分隊に分かれていました。香取だと恐らく砲塔や罐(ボイラー)室単位が一個分隊だったと思います。自衛隊になってからは、それ程の人はいない(最も多い「いずも」型で四百人)ので、砲雷科等「科」=「分隊」になっています。

分隊員(曹士)全員の順位付けをするので、勤務評定の時期になると大変です。分隊士が素案を作り、分隊長が確認して、船全体で副長主催の会議を開き、分隊事の順位を船全体の順位付けにします。一人一人の昇任に影響するので、分隊長同士でケンカになることもあります。

分隊長がお互いに引かない場合、甲板士官が意見を求められます。なので、甲板士官は艦内のあらゆるところに出入りして、よく乗員の素行心情を把握しておく必要があります。

今も多分そうだろうと思いますが、江田島の赤鬼青鬼のように総員起床の前から船に帰って来て、巡検が終わってから上陸が常でした。

第1分隊写真では何故か前部左主砲の砲口栓が外されています。

第8、11分隊写真で後方に2本マストと3本煙突の艦が写っています。2本マストが3脚となっており、明治44年横須賀工廠で建造された一等巡洋艦「鞍馬」ではと考察します。大正時代巡洋戦艦に類別され「香取」型戦艦に準ずる砲力を持つ高速艦でしたが「ドレッドノート」の出現により「香取」等を含めすでに旧式艦となってしましました。

参照KKベストセラーズ中川務、阿部安雄監修「幕末・明治の日本海軍」

写真が撮られた時代が大正3年ならば特務士官を兵曹長、機関兵曹長、軍楽長、船匠長、看護長、書記長とされていました。

階級章は兵曹長は金ボタン3個の上に蛇の目の識別線があり、機関(紫)や船匠(緑)は直線で各科の色が付けられていました。

大正9年に階級が改訂され特務士官を特務大、中、少尉として、准士官を兵曹長、上等機関兵曹、軍楽師、船匠師、看護師を各科のその兵曹長にし、階級章も袖章の金ボタンを金の桜花3個に変えられました。特務士官には蛇の目が付きますが准士官は金の桜花3個のみとなります。

明治30年に上等兵曹を兵曹長と呼称し、上等兵曹との階級は無くなっています。下士官は1等兵曹以下。

写真では全ての袖に金ボタン3個がみえますし、准士官とも特務士官とも書かれていることから全員兵曹長ではと思いますが?

参照並木書房柳生悦子著b「日本海軍軍装図鑑」

海軍は大東亜戦争末期まで兵科軍人すなわち兵学校出の軍人のみが指揮権継承が出来るとし、機関学校等の出身軍人には階級が上位でも指揮権がありませんでした。

戦死者が多くなり、指揮権継承が困難な場合が多くなり機関学校も兵学校分校としましたがそれでもその他の各科には広げませんでした。飛行科は終末期兵科に含みましたが。

戦死者が出る軍隊では指揮権をはっきりしておかねばならない事を歴史や時代背景からどうしておかねばならないかはその時代で変遷があるのではと思います。

私個人の考えですが人の養成、育て方によるのではと思います。特にその分野で熟練技術者が指揮者となれるかはやはり疑問があります。その意味から海軍は兵学校出を指揮者にする養成をし、各科はその分野の熟練者として養成したのですが大量戦死で困難を来すようになってしまいましたが。

ベトナム戦争では大統領とマクナマラ国防長官の指揮も間違っていましたが現地の派遣軍ウエストモーランド司令官の指揮も間違って正規軍の戦いでゲリラ戦を戦い、米軍は負けてはいないと言ってはいますが事実上の敗戦でした。クラークル海兵中将のように何度も現地を視察し、ベトナム戦争の本質を人民戦争と見抜いた人物をいましたが指揮権は貰えませんでした。

チャーチル首相のように海相時代には大失敗で多くの戦死者を出しましたが第2次大戦では名指揮官として陸、海、空軍を少数の軍人を支援を得て戦い抜きました。バトルオブブリテンではダウデイング大将を指揮官としてだけでなく政治的にも支援し、またダウデイング自身も各指揮官に権限を委譲し、柔軟に戦い勝利を得ました。

イラク戦争でもシュワルツコフ中央軍司令官と各級指揮官の葛藤もあったようです。

米空母の艦長はパイロット出身者が就任していますがそのような養成をして補助者を十分付けて実施させているのではないでしょうか?

現代の軍事は進歩が速く、専門家養成も必要で、また戦略や戦術を全般把握できる人物の養成も必要でしょう。

その援助や支援を得て指揮するのが大統領や首相であり、シビリアンコントロールと言うならば政治家は必死で軍事の勉強が必要であり、戦う判断能力を持つ事が必至でしょう。日本の政治家は指揮官とは知らなかったと平気で発言した方もいますが、余りに音痴が多すぎます。

参照日本経済新聞出版社野中郁次郎、戸部良一、河野仁、麻田雅文著「知略の本質」

人を指揮するということは、専門性だけでは出来ません。軍隊は行政組織で、海賊とは違って、腕っぷしだけではダメで、指揮命令をきちんと文書に出来ないといけません。

当時は徴兵制でした。戦争中の負けが込んで来る前は、大学生や師範学校生等の高学歴の人は徴兵免除か延期の措置を受けていました。徴兵で入って来る人(兵)は、数で言えば、軍全体の九割くらいだと思いますが、ほとんどは精々、国民学校出?くらいの学歴ではなかったかと思います。

そういう人達でも、特務士官に昇任出来るくらい長い間、勤め上げれば、専門性は養われますが、指揮命令を文書にするようなスキルを養う機会は与えられなかったと思います。だから、指揮官に就かせなかったのではないでしょうか。

米軍にはCPO制度がありますが、徴兵制から志願制になった今でも、下士官上がりの特務士官(Limited Duty Officer)は士官の10%くらいしかいません。下士官から士官になるには、一旦、軍を辞めて、大学を卒業(Reserve Officer Training Course:学費は軍が補助)し、幹部候補生学校(Officer Candidate School)経由がほとんどで、士官になるための素養として大学教育を受けることを(Mustではないが)基本に考えているようです。

その点、自衛隊では特務士官と同等の部内幹部が幹部の半数くらいいるので、米軍程、学歴主義ではないと言えます。

明治6年太政官布告で兵科は少尉から大将まで制定されていますが海兵部が少尉から大佐、機関科が中佐相当の機関大監まで、軍医科が大佐相当の大医監まで秘書科が中佐相当の秘書官まで、主計科が中佐相当の主計大監までとなっています。

明治30年勅令で機関科が少将相当の機関総監、軍医科も軍医総監、主計科も主計総監、造船科も造船総監、造兵科も造兵総監までとなっています。

明治37年兵科に高等商船学校卒の予備中佐までが設けられました。

なお大正4年に兵曹長と各科同等級を特務士官とするとなっています。

大正8年に総監を中将、監を佐、技士を大、中、少尉にされました。

大正9年将官、佐官、尉官を士官と総称する事とされ、特務士官を大、中、少尉とし、准士官を兵曹長、下士官を1等兵曹から3等兵曹とされましたが兵科以外は機関、船匠、軍楽、看護、主計の名称が各階級の前に付きました。

昭和4年航空科、昭和9年整備科が新たに設けられました。昭和16年航空科は飛行科に名称変更。

昭和17年士官に法務科を加え、海軍内の差別緩和のため、士官の階級名の機関、特務を廃止し、兵科のなかに機関、飛行、整備、工作等が含まれ、造船、造機、造兵を技術とされました。

下士官が上等、1等、2等兵曹との呼称になりました。

なかなか難しい変遷ですが兵科が兵学校卒と高等商船学校卒の予備(ただし大佐まで、昭和18年予備名称廃止)、たたき上げの特務(平時は大尉まで、昭和17年名称廃止)となっています。兵科が指揮権所掌となっていたと思います。

戦時中に大量の士官が兵学校、大学等から輩出されましたが特に航空部隊ではパイロットの技量が伴わない指揮官が技量優秀な下士官、兵を率いた事や、連合艦隊司令長官、参謀や司令部に航空作戦の無理解な高級士官が作戦を指揮した弊害が大きく戦争を左右したのは残念ではすまない戦争指揮でした。

参照並木書房柳生悦子著「日本海軍軍装図鑑」