国立アメリカ空軍博物館の展示から、今日は

爆撃機の通信についての展示をご紹介します。

爆撃機の通信についての展示をご紹介します。

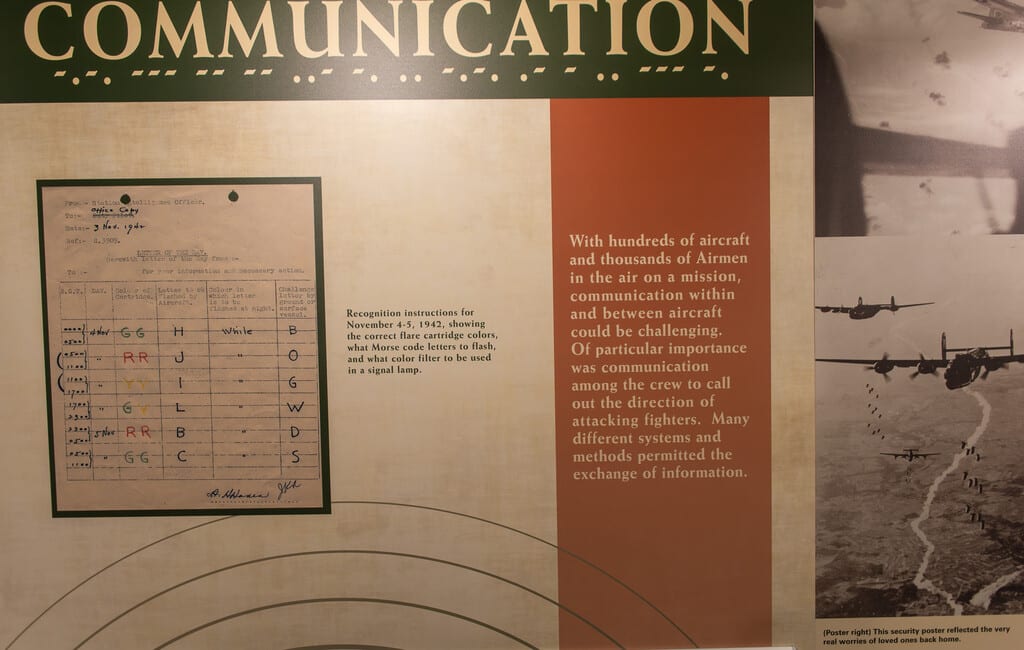

まずこのパネルの『COMMUNICATION』の文字の下のモールス信号、

-.-. --- -- -- ..- -. .. -.-. .- - .. --- -.

これはそのまんま「COMMUNICATION」です。

これがなぜわかったかというと、インターネッツというのは便利なもので、

文字を打ち込むと、即座にトンツー(英語はディット・ダー)

に翻訳してくれるツールがあるのです。

文字を打ち込むと、即座にトンツー(英語はディット・ダー)

に翻訳してくれるツールがあるのです。

これで、

-.-. c --- o -- m

..- u -. n .. i .- a - t

であることがわかりましたね。とりあえず何の役にも立たんけど。

ちなみに日本語のトンツー翻訳機は見つかりませんでした。

であることがわかりましたね。とりあえず何の役にも立たんけど。

ちなみに日本語のトンツー翻訳機は見つかりませんでした。

まずここに書かれているのは、

何百機もの航空機と何千人もの飛行士が任務に就いているため、

航空機内や航空機間のコミュニケーションは困難を極める。

特に重要なのは、攻撃してくる戦闘機の方向を

乗員間で共有するためのコミュニケーションであった。

多くの異なるシステムや方法が情報交換を可能にした。

何百機もの航空機と何千人もの飛行士が任務に就いているため、

航空機内や航空機間のコミュニケーションは困難を極める。

特に重要なのは、攻撃してくる戦闘機の方向を

乗員間で共有するためのコミュニケーションであった。

多くの異なるシステムや方法が情報交換を可能にした。

ということです。

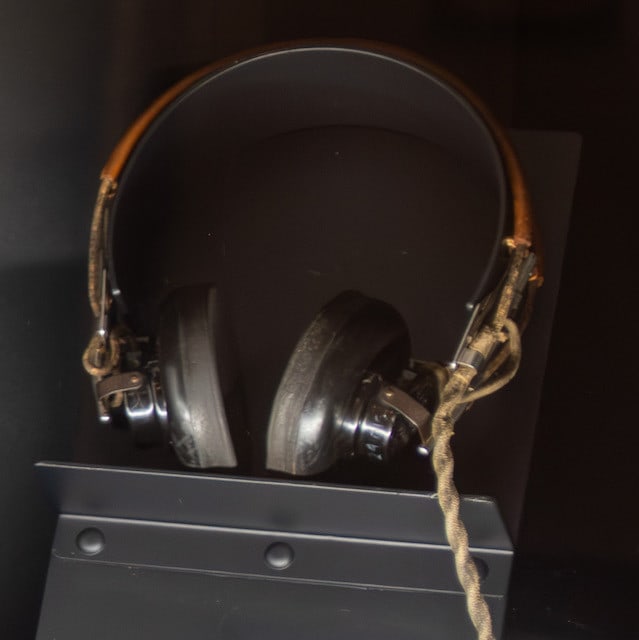

たとえばこのトンツー、電信キーですが、無線オペレーターの装備には、

モールス信号を長距離で送信するための電信キーが含まれており、

モールス信号は、長短の信号

(dots「ドット」とdashes「ダッシュ」)

の組み合わせで文字を表します。

念のため、短音がドットでディット、長音がダッシュでダーです。

日替わり信号指示表

1942年11月4〜5日に爆撃機に指定された信号表です。

信号は6時間ごとに指示通り変えないと、敵認定?されます。

照明弾カートリッジの色 GG RR YY GY RR GG

モールス信号でどの文字を点滅させるか(航空機から) H J I L B C

夜間信号灯に使用するカラーフィルター White

地上or海上の艦船から返される文字 B O G W D S

というわけで、例えば11月4日0600に採用される信号は

照明弾カートリッジ色 RR

モールス信号 J

夜間信号灯の色 白

地上&艦船からの信号 O

ということになります。

というわけで、例えば11月4日0600に採用される信号は

照明弾カートリッジ色 RR

モールス信号 J

夜間信号灯の色 白

地上&艦船からの信号 O

ということになります。

これらを管理運用するのは通信士です。

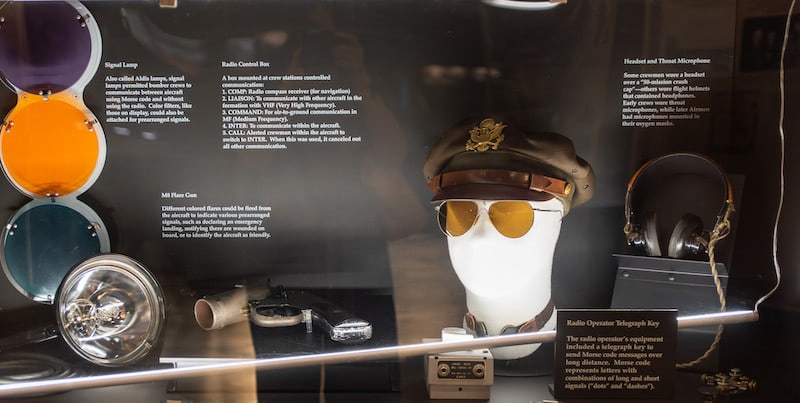

これがその通信関係グッズの展示コーナー。

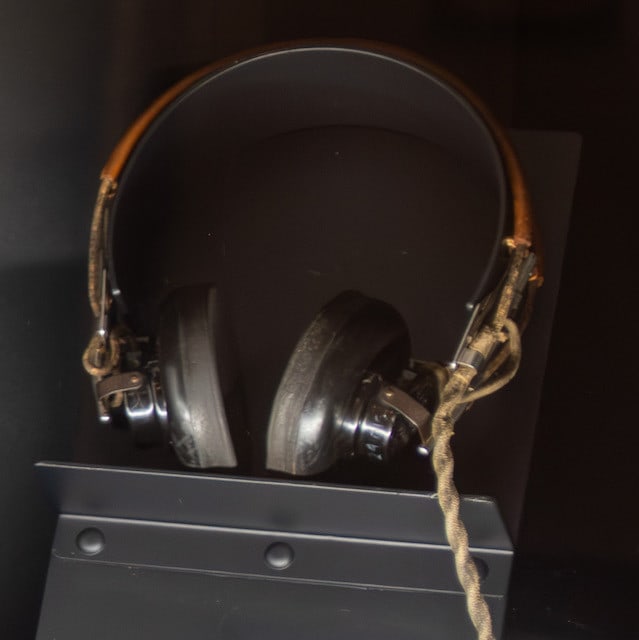

■ 50ミッション・クラッシュ帽

まず、飛行要員独特の潰れた士官用軍帽のことを

“50-mission crush cap”

といいます。

この名称は、陸軍航空隊の飛行士官がラフに使用した結果、

補強リングが取り外され、ボロボロになった状態の帽子を指します。

もちろん軍が推奨する正しい軍帽の規格からいうと「規則違反」ですが、

それは「ベテランクルー」の証として非公式に認められ、

駆け出しと戦闘慣れした飛行要員を区別する印となっていました。

通常の陸軍軍帽は、型崩れを防ぐためにスティフナー(補強金具)

が付いているのですが、パイロットは、飛行中、

軍帽の上にヘッドセットを装着するのがデフォでした。

しかし、スティフナーがあると、どうもこれと相性がよろしくない。

まず、飛行要員独特の潰れた士官用軍帽のことを

“50-mission crush cap”

といいます。

この名称は、陸軍航空隊の飛行士官がラフに使用した結果、

補強リングが取り外され、ボロボロになった状態の帽子を指します。

もちろん軍が推奨する正しい軍帽の規格からいうと「規則違反」ですが、

それは「ベテランクルー」の証として非公式に認められ、

駆け出しと戦闘慣れした飛行要員を区別する印となっていました。

通常の陸軍軍帽は、型崩れを防ぐためにスティフナー(補強金具)

が付いているのですが、パイロットは、飛行中、

軍帽の上にヘッドセットを装着するのがデフォでした。

しかし、スティフナーがあると、どうもこれと相性がよろしくない。

というわけで、彼らは快適にするためにワイヤーを外し、

そのため帽子の側面がぺちゃんこになってしまうわけです。

しかしながらその潰れた帽子は、パイロットにベテランの風格を与え、

これを着用するものは経験豊富な「プロ」と識別されるようになります。

昔日本の大学生(今から考えられないくらい大学生が特権階級だった頃)が、

バンカラを気取って弊衣破帽、高下駄で闊歩したのも、

実用から派生した自己表現法だったのに似ているかもしれません。

そのため帽子の側面がぺちゃんこになってしまうわけです。

しかしながらその潰れた帽子は、パイロットにベテランの風格を与え、

これを着用するものは経験豊富な「プロ」と識別されるようになります。

昔日本の大学生(今から考えられないくらい大学生が特権階級だった頃)が、

バンカラを気取って弊衣破帽、高下駄で闊歩したのも、

実用から派生した自己表現法だったのに似ているかもしれません。

1984年になって、「50ミッション・クラッシュ」というタイトルの

コンピュータゲームが発売されました。

第二次世界大戦のB-17爆撃機をシミュレーションする

ロールプレイングゲームで、登場する部隊も

コンピュータゲームが発売されました。

第二次世界大戦のB-17爆撃機をシミュレーションする

ロールプレイングゲームで、登場する部隊も

「ロンドンのすぐ北にあるRAFサーリー基地を拠点とする第8空軍」

と史実をなぞってリアルです。

どうロールプレイングするかというと、爆撃機の10の持ち場に

プレイヤーが指名したキャラクターを配置し、

搭載する燃料の量、爆弾の種類を選び、ミッションに出るわけです。

爆撃機は目標上空で爆弾を投下するため、雲がなくなるまで待ちますが、

雲がなくなると今度は敵の対空砲火が襲ってきます。

どうロールプレイングするかというと、爆撃機の10の持ち場に

プレイヤーが指名したキャラクターを配置し、

搭載する燃料の量、爆弾の種類を選び、ミッションに出るわけです。

爆撃機は目標上空で爆弾を投下するため、雲がなくなるまで待ちますが、

雲がなくなると今度は敵の対空砲火が襲ってきます。

時には機体が破損し、乗員が戦死します。

爆撃機の高度が低いほど、対空砲火は激しくなります。

また、フォッケウルフFw190、メッサーシュミットBf109、

メッサーシュミットBf110などの敵の戦闘機が攻撃してきます。

爆撃機の高度が低いほど、対空砲火は激しくなります。

また、フォッケウルフFw190、メッサーシュミットBf109、

メッサーシュミットBf110などの敵の戦闘機が攻撃してきます。

まあこれだけ聞くとちょっと面白そうですが、

ゲームとしての評価は5点中2点くらいの感じで、

「リアルだが退屈で、プレイヤーの能力を発揮する余地がほとんどない」

と評価する声もあったとか。

当時のゲームですので、こんな感じ。

今リメイクしたら面白いのができるんじゃないかな。知らんけど。

ゲームとしての評価は5点中2点くらいの感じで、

「リアルだが退屈で、プレイヤーの能力を発揮する余地がほとんどない」

と評価する声もあったとか。

当時のゲームですので、こんな感じ。

今リメイクしたら面白いのができるんじゃないかな。知らんけど。

今度はマネキンの首をご覧ください。

これがスロート(咽頭)マイクロフォンです。

首筋に装着するシングルまたはデュアルセンサーによって、

装着者の咽喉から直接振動を吸収するコンタクトマイクの一種で、

トランスデューサーと呼ばれるセンサーのおかげで、飛行中の航空機内等、

騒がしい環境や風の強い環境でも音声を拾うことができます。

第一次世界大戦時にイギリスで開発されたのが最初で、

第二次世界大戦中、ドイツ軍でパイロットと戦車乗員が使用し始め、

のちに連合国空軍で採用されるようになりました。

装着者の咽喉から直接振動を吸収するコンタクトマイクの一種で、

トランスデューサーと呼ばれるセンサーのおかげで、飛行中の航空機内等、

騒がしい環境や風の強い環境でも音声を拾うことができます。

第一次世界大戦時にイギリスで開発されたのが最初で、

第二次世界大戦中、ドイツ軍でパイロットと戦車乗員が使用し始め、

のちに連合国空軍で採用されるようになりました。

この写真の咽頭マイクはおそらく導入最初の頃のタイプで、

大戦後期は酸素マスクにマイクを装着していました。

仕組みは、咽頭下の頸部に固定された接触式マイクが、気管内の音

(声門の閉鎖と圧力の変化)等振動をキャッチし信号化するというものです。

ちなみにこのメカニズムはその後も研究が重ねられて、

現在ではモバイル機器用のスロートマイクもあるそうです。

モバイル機器のアプリによって、カスタマイズでき、

オートバイの乗車用など、消費者向けの用途がますます普及しており、

COVID-19以降、フェイスマスクの使用下でも通信を円滑にするために

一般用の咽喉マイクも商品化されているということです。

大戦後期は酸素マスクにマイクを装着していました。

仕組みは、咽頭下の頸部に固定された接触式マイクが、気管内の音

(声門の閉鎖と圧力の変化)等振動をキャッチし信号化するというものです。

ちなみにこのメカニズムはその後も研究が重ねられて、

現在ではモバイル機器用のスロートマイクもあるそうです。

モバイル機器のアプリによって、カスタマイズでき、

オートバイの乗車用など、消費者向けの用途がますます普及しており、

COVID-19以降、フェイスマスクの使用下でも通信を円滑にするために

一般用の咽喉マイクも商品化されているということです。

シグナル・ランプ(アルディスAldis・ランプ)

シグナル・ランプは、爆撃機の乗組員が無線機を使わずに

モールス信号を使って航空機間で交信することを可能にするものです。

カラーフィルターを取り付けて、あらかじめ用意された信号を送ります。

かートリッジの色は上から赤、黄、緑です。

M8フレアガン(照明弾)

緊急着陸の宣言、機内に負傷者がいることを知らせる、

友軍機かどうかの識別など、様々な色の照明弾で信号を送ります。

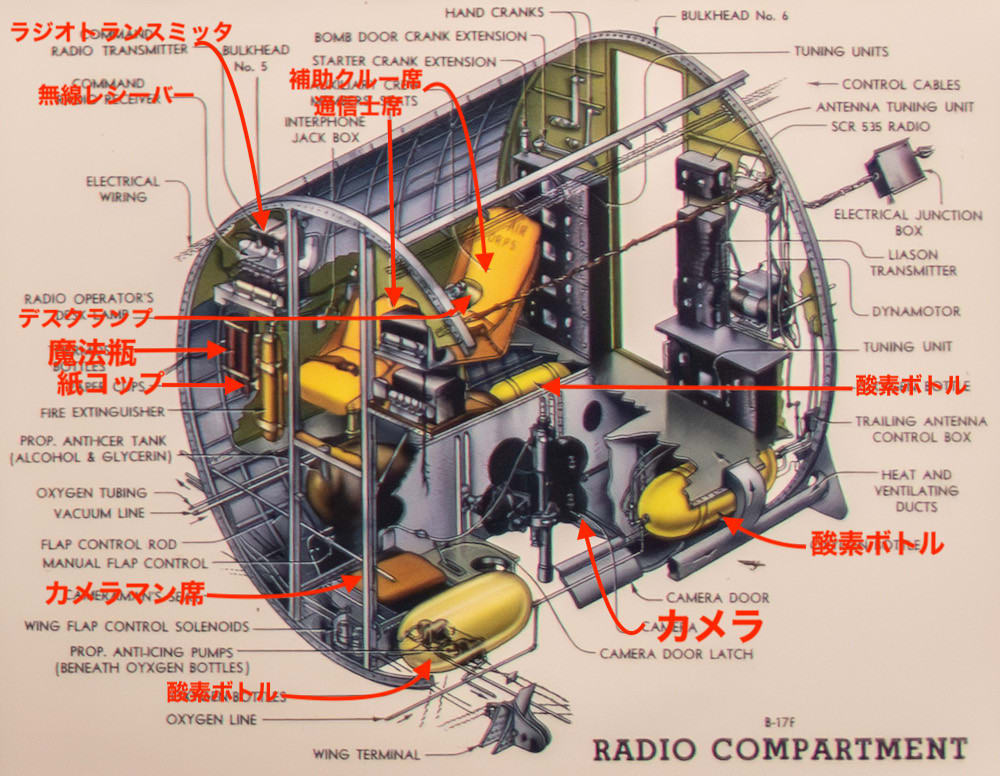

■ 通信士席

「ラジオコントロールボックス」はクルーステーションに設置され、

通信を制御するためのボックスで以下が搭載されています。

1. COMP:ラジオコンパス受信機(ナビゲーション用)

2. LIAISON:VHF(超短波)で編隊内の他機と交信する

3. COMMAND:MF(中周波)での空対地通信用

4. INTER:機内通信用

5. CALL:INTERへの切り替えを機内のクルーに知らせる

これが使用されると、他の通信はすべて打ち消される

通信を制御するためのボックスで以下が搭載されています。

1. COMP:ラジオコンパス受信機(ナビゲーション用)

2. LIAISON:VHF(超短波)で編隊内の他機と交信する

3. COMMAND:MF(中周波)での空対地通信用

4. INTER:機内通信用

5. CALL:INTERへの切り替えを機内のクルーに知らせる

これが使用されると、他の通信はすべて打ち消される

続く。

さすが米軍!敵味方識別手順がしっかりしています。帝国海軍では発光信号(モールス)で「誰カ。誰カ」「我、大和」とやっていました。米軍に日本語の発光信号が出来る人がいたら、一発でやられてしまいます。

>1984年になって、「50ミッション・クラッシュ」というタイトルのコンピュータゲームが発売されました。

今だと「エースコンバット」ですね。面白いですよ。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA