朝7時の羽田発広島行きの飛行機に乗り、午前中は海軍墓地で追悼式、

そのあと呉地方総監の講演会を拝聴したわたしですが、なんとそのあと

神戸に移動して「しらせ」のレセプションに出席するというハードモード。

朝4時半に起きて以来まるで遊説中の政治家のように移動を繰り返し、

立食パーティが終わって「しらせ」から降りたあと、さすがのわたしもつい、

「足痛い・・・」

と弱音を吐いてしまったのですが、TOはきっぱりと、

「自業自得」

はい、その通りです。

しかし、かくすればかくなるものと知りながら止むに止まれぬ大和魂、

という吉田松陰先生のお言葉にもあるように、止むに止まれぬ気持ちが

この日のわたしをここまで駆り立てたのでした。

海軍墓地追悼式!

呉地方総監講演!

「しらせ」艦上レセプション!

ちなみに呉地方総監の講演内容は、海軍航空隊と海自航空隊の制度を比較、

さらにその教育方法から将来の展望を語る、というものでした。

このどれにも、多少の無理をしても全て参加したいという気持ち、

このブログに来られる方ならご理解いただけるのではないでしょうか。

地方総監の講演が終わったあと、会場では総監を囲む懇親会がありましたが、

わたしはそれには出席せず神戸に向かい、新神戸駅直結のANAクラウンプラザで

一緒に出席する予定のTOと待ち合わせをしました。

ここが新オリエンタルホテルだった頃にはわたしたちのどちらも阪神間在住、

つまり神戸っ子だったので、「しらせ」のお誘いを受けた時、二人とも

「行きたい!」

と目を輝かせてしまったものですよ。

TOなどエスコートしてくださった一佐が世間話で

「神戸はいいですね」

というと、

「いやー、ここに来るともう空気が違うんですよ!」

と、それは他の土地の人にはおそらく理解しにくいだろう、と思える

超主観的なご当地自慢を始める始末。

しかし神戸を離れて幾星霜、しばらく来ないうちにホテルの名称どころか、

今までなかった陸地ができたりして激変し、見覚えのない建物だらけになっていました。

神戸空港だって当時は影も形もなかったのですから。

第4突堤のポートターミナル駅に来るのも実は初めてです。

「しらせ」はここで一般公開をしていたこともわかりました。

応募した人にだけ、一日三回、2〜3時間ずつ公開されていたようです。

あとで聞いたところによると、南極に行ったこともある砕氷艦は人気があるので、

あちこちからお呼びがかかり、日本にいる間は引っ張りだこだそうです。

デッキから埠頭を見下ろすと、そこには夜目に浮き上がる「しらせ」の姿が!

ちなみにカメラの設定をほとんどいじらず、ISO感度だけをあげたので

全般的にお見苦しい写真となっておりますがご辛抱ください。

「舳先が丸いんだ・・・・」

砕氷艦といってもこのタイプは先端でギリギリと氷を割りながら進むわけではないので、

艦首部分はまるでお風呂の洗面器のように曲面だけでできています。

先代の「しらせ」と比べても艦首の形の変更は明らか。

今の砕氷艦は力づくで氷を割るのではく、散水装置から水を撒きながら

氷に自重でのしかかるように割っていくもののようです。

つまり、

「衝突力で氷を割る!」

「氷上に乗り上げる!」

「船体の重みで氷を割る!!!」

こうやって前進していくのが砕氷の方法です。

(ちょっと勢いをつけて表現してみました)

これだけのことをするのに、小さな船ではとても役目は果たせません。

なるほど、「しらせ」の実物は唖然とするほど巨大に見えました。

しかしたとえば「おおすみ」と比べると、基準排水量は「おおすみ」の8,900トンに対して

12,650トンと桁違いですが、全長は「おおすみ」より40mも短い138mということです。

実際「ましゅう」が登場するまでは、「しらせ」は海上自衛隊一大きな艦でした。

散水のシステムをハル・ウォッシュ・システム(Hull wash system)といい、

海水を取り込んでポンプで船首部の氷板上に噴射していきます。

これはわたしが最初に考えたように「氷を溶かすため」だけではなく、

船首と氷板との摩擦を減らすという目的もあります。

分厚い氷、例えば氷厚約1.5メートル以上の氷は、いったん艦を

200~300メートル後退させ、最大馬力で前進し、

氷に体当たりするとともに氷に乗り上げ、艦の自重で氷を砕きますが、

そういうやり方でも砕氷が容易でないこともあるそうで、ひどいときには

丸一日かけて1mしか進めなかったり(というか進んでないし)するのだとか。

デッキには日没後にもかかわらず結構たくさんの人が手すりにもたれて

「しらせ」を見物していました。

「しらせ」の神戸港への寄港は、平成12年9月、平成23年9月と、6年ぶり3回目だそうです。

いよいよ「しらせ」に乗艦です。

岸壁のテントで受付をするのですが、

「招待状をお持ちですか」

と聞かれて

「持ってる?」「持ってない」「そっちが持ってると思った」「わたしも」

という情けない会話を始めるわたしたち。

名簿で確認してもらい、無事受付を済ませたあとは、なんと小柄な女子隊員が

わたしのキャリーバッグとTOのガーメントバッグを軽々と抱え、

普通より長いラッタルをスタスタと登っていきます。

・・・・・このラッタルが実に不思議な形状なのよ。

足を乗せるところが、なんというか奥に向かって落ちるカーブを描いていて、

ギザギザの割竹踏み健康器に足を乗せているような感じ。

雪がつもりにくく特に降りるときに階段が凍っていたとしても

前に足が滑らないようにしてあるんだなと思いました。

でもとりあえず平常時には大変上り下りしにくかったです(笑)

階段を登っていくと、舷門には数人の乗組員がお出迎えしてくれ、

控え室として隊員食堂らしきところに連れて行かれました。

少し早めに着いたかなと思ったら、たくさんの人がすでに到着して

始まりを待っていました。

後から挨拶した県議会議員の方によると、

「待ちきれなくて早く来てしまった」

という人たちがこんなにいたということになります。

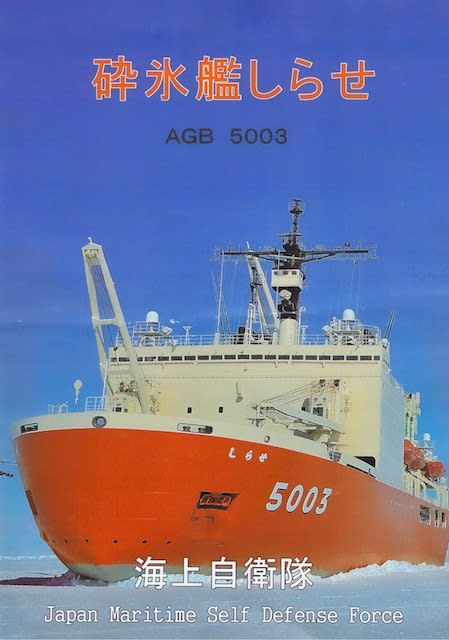

ここで配られたパンフレットで皆は「しらせ」の予習を行います。

「しらせ」艦番号の前の「AGB」は

Auxiliary Icebreaker

の略、とここには書いてあるのですが、これだとGがどこにもなくね?

ちなみにAuxiliaryは「補助」という意味がありますが、つまりこれは

「砕氷を補助する」という意味で使われている言葉なのでしょうか。

ヘリコプターはアグスタ・ウェストランドのCH-101を2機、

小型のユーロコプター「エキュレイユ」(フランス語で”リス”の意)1機、

計3機を乗せて南極へ赴くのが基本となっているようです。

海自でMCH−101として運用している同型のヘリは、グレイがかった白ですが、

真っ白な世界で運用することになる「しらせ」搭載型CH-101は、

ご覧のように濃いカーキグレーを基調に、視認性のあるオレンジを

ボディ下部とテールに使用しています。

ヘリコプターお仕事中。

「しらせ」から例えば基地に人員や物資を輸送するときには

周りが氷なので、ヘリコプターに頼るしかありません。

砕氷艦というのは、南極で氷を割って進むことが主目的なので、

例えば「宗谷」や先代の三代目「しらせ」なども、

艦を安定させるためのビルジキールが装備されていません。

そのため、外洋航行時、特に時化ている時などは、通常の艦船に比べて揺れが激しくなります。

この日聞いたのですが、「しらせ」の最も大切な任務の一つは、

半年ごとに南極に観測隊員を連れていき、帰りには帰国する隊員を連れて帰ることです。

自衛官はともかく、素人である観測隊員は行きも帰りも

ひどい船酔いと戦わなくてはならないのが宿命と言えましょう。

ビルジキールのない初代「しらせ」の2001年の航海では暴風圏を通過中、

左に53度、右に41度傾いたことが傾斜計に記録されていますが、

これは今でも海上自衛隊の最大動揺記録として残っているのだそうです。

揺れに関してこの二代目「しらせ」についてはどこにも言及がありません。

つまり、ビルジキールの問題をクリアし、揺れはましになっているということなのでしょうか。

わたしは早く行けば艦内を案内してもらえるかも、と思ったのですが、

早く行っても開始まで食堂で待機し、甲板までの通路を見るのが精一杯でした。

食堂ではずっと「しらせ」の活動を記録したビデオ映像が

(もしかしたらテレビで放映されたものかも)モニターから流れていました。

それに気づいて二人で熱心に見始めたのですが、すぐに会場に移動になってしまいました。

しかしその僅かな時間にみた映像だけでも、「しらせ」隊員がどんな場所で

いかに非日常的な任務に当たっているかを垣間見ることができ、

「あんなところ(南極)で仕事したら、きっと人生観変わるよね・・・」

と移動しながら言い合いました。

ちなみにレセプション席上で「しらせ」艦長と少しだけお話しさせていただいたとき、

その通り、

「あんなところに行ったら人生観変わりませんか」

と聞いて見たところ、この表現は決して大げさでもなんでもないらしく、艦長は言下に

「変わります!」

とお答えになったのが印象的でした。

食堂を出たところに、南極点到達した白瀬矗(しらせのぶ)のブロンズ頭部像がありました。

三代目南極観測艦に名前をつけるとき、先代「ふじ」に続いて名前は一般公募されました。

この一般公募の結果がwikiに残されています。

1位さくら、2位やまと、3位しょうわ、4位おーろら、5位あさひ、6位みずほ、7位とき

砕氷艦は自衛隊では「砕氷艦」ですが、南極観測隊的には「砕氷船」と呼称するのです。

先代「ふじ」は「宗谷」から南極観測船の役割を引き継ぎましたが、

この際、運用が海上保安庁から防衛庁に移管されたので、

区分は「砕氷船」ではなく「砕氷艦」となり、命名基準も自衛隊のそれ

(名所旧跡のうち主として山の名)に準拠することになりました。

んが、この公募結果の中で該当するのは「しょうわ」(昭和新山)、

そして「やまと」(白瀬中尉が南極点に到達し、そこを『大和雪原』と名付けた)

だけということになります。

「やまと」は、この名前をを砕氷艦に使ってしまうことで、将来

自衛艦「やまと」が生まれる可能性を潰したくなかった防衛庁の意向を受け(多分)

対象から外されました。

一般公募の結果を全く無視する形で(笑)人気投票で7位以内にも入らなかった

「しらせ」に最終的に艦名が決まったのは、白瀬矗中尉の功績を讃える意味で

この名前を採用してほしいと願う人々の熱心な請願があったからと聞いたことがあります。

自衛艦には人名は命名しない、という基準も、「白瀬氷河」とつけられた

巨大氷河が昭和基地の近くに存在することで一件落着となりました。

ちなみにこの胸像は、白瀬隊が南極点からの帰りにニュージーランドの

ウェリントン港に寄港してから95年目となる2007年に、

白瀬南極探検隊記念館からカンタベリー博物館に永久貸与されたものの複製だそうですが、

こうしてわざわざブロンズ像を飾っているところを見ると、

「しらせ」とは他ならぬ白瀬矗中尉その人の名前から命名されている、

つまり命名基準はこの場合「建前」であることを自衛隊は全く隠す気がないようです(笑)

さて、我々は「運動一流我が航跡に続け」状態で、一階上に当たる

上甲板の格納庫まで案内されました。

そこで「しらせ」の艦上レセプションが行われるのです。

続く。

一人は江田島時代の赤鬼で、同期では避ける者が多いのですが、私は不思議と相性がよく、えらい目に遇わされても、なぜか平気でした。

後年、三代目しらせの一般公開の列に並んでいたら、見付けて下さって「そんなところで何してるんだ」と強引に引っ張られ、艦長自ら案内して下さいました。

砕氷艦勤務は特殊なので、一度行くとその後も行くことが多く、艦長経験者になると士、科長、副長あるいは艦長と自衛官人生三十年の内、六年は南極行きになるので、人懐っこくなるのかもしれません。

エリス中尉「ふじ」見学されたことありますか?名古屋に来る機会があったら、ぜひ。

「見学記」 https://blogs.yahoo.co.jp/tekkaojou/10869134.html

昭和基地でシェフをしていた方の本が面白かったですね。「南極料理人」で検索すると、エッセイも。へたな文筆家より文章力もありユーモラスで楽しい。昔は「しらせ」では中で飲めたらしく、出港してから自衛隊側と大宴会だったとか。

戦闘に直接従事する戦闘艦艇Conbatant Shipと区分し、その他のものを総括してAuxiliary shipですがShipを略してその後に役目の略語になりますが米海軍のものを持ってきていますので合わない部分もあります。

Bですが汎用Genericなのか雑役General Useとの意味で使っているのか米海軍の略語をみても分かりません。

「しらせ」は文部科学省の持ち船なので南極観測船との名称で、所属が防衛省で砕氷艦との名称を2つ持って使い分けています。

減揺装置としては減揺タンクを装備していると思います。

両舷に大きな水タンク(左右下部を連結、上部に空気管)を装備し水を左右に移動する周期を空気で制御し、動揺を抑える仕組みです。

建造費、修理費も文部科学省ですので建造、修理も四苦八苦しました。

計画ではもっと大型でしたが予算削減から初代とほぼ同じとなり、1年目が設計費しか獲得出来なくなって初代「しらせ」の除籍と2代「しらせ」の完成に1年のブランクとなりました。

CH-101も同様であり昨年まで2機しかなく修理、検査で1機しか南極に持っていけない年もあって空輸でも四苦八苦していましたが昨年3号機が完成し、本年岩国でドラム缶を吊り下げ降ろす訓練中、バランスを失い、落下横転してしまいました。

修理可能なのか分かりませんがまた2機体制でローティションに苦労する事でしょう。

斜めラッタルの舷梯は基本使用は内火艇、作業艇が舷側に着いて昇降するのでDWLすなわち水線まで降りて、ステップが水平となるようになっていると思います。

そこで岸壁だと通常の位置まで降りないのでステップが下向きになります。

特に干潮だと岸壁が高くなり、より斜めが顕著になります。

参照海人社岡田幸和著「艦艇工学入門」

すみません。前コメントのBはGの誤りです。BはbreakerのB。

Gですが汎用Genericなのか雑役General Useとの意味で使っているのか米海軍の略語をみても分かりません。

真冬のアンカレッジの貨物機用タラップを思い出し、一人笑ってしまいました。

貨物機はどんな厳寒でもターミナルにはつけてもらえません。

遮る物のない貨物エリアです。

貨物機には旅客用のタラップもつかず、頼りない簡素な階段が取り付けられます。

これが大の男が勢いよく降りるとグラグラ揺れるほどの代物。

厳寒のアンカレッジではこれが凍ってしまい、乗り降りも一苦労。

しかもスーツケースやらフライトバッグを自分で抱えて降りる訳ですから、かなーり怖かったです。