映画「妖星ゴラス」、最終日です。

今日は、豪華巻頭ページ色刷り(いつの時代の雑誌だよ)で、

この映画のツッコミどころのいくつかを可視化してみました。

映画を観ていない方(そしてこれからも観る気がない方)のために、

右上の宇宙省大臣秘書の台詞を解説しておきますと、

宇宙探査が中止になると思い込んだ間抜けな鳳号パイロットたちが

宇宙港にVIPを運んできたヘリを強奪して勝手に宇宙省に談判に押しかけ、

ノーチェックで大臣のドアをノックしたときのことです。(すごいな)

話があるなら艇長を通せ、という大臣に、アホの金井が

「艇長は中止になったって言うんで、ピストルで頭を打ち抜いて」

「死んだのか?」

「我々が飛びついて危うく右の耳を吹っ飛ばしただけで助かりました」

これは、ギャグなのか?笑わせようとしているのか?

すると必要以上に色っぽい秘書が奥から飛んできて、

「またあんたたち!」

とまるで下宿屋のおかみが学生を叱るような口調で言い放つのが、この

「遠藤艇長の右の耳は5年前からないんですよ」

という謎の情報なのです。

もしかして遠藤演じる平田昭彦には右の耳がなかったとか?と

思わず画像検索をしてしまったわたしでした。

とまあ、真面目に観た人には突っ込みどころ満載すぎて、

ネタとしか認識されないのがこの頃の東宝SFものなのですが、

特にこの映画は伏線回収なし、何かと問題の多い登場人物の行動、

面白くも何ともないチンピラパイロットたちのはしゃぎぶりが、

地球移動という荒唐無稽な発想より問題かもしれないと思うのです。

さて、とか何とかやっている間に、ゴラスは太陽系に達し、

地球到達まで後45日となってしまいました。

あれだけ大騒ぎして宇宙に飛び立った鳳号ですが、成果らしい成果はなく、

結局カプセルでゴラスに近づいた金井が記憶喪失になっただけ。

何の成果もないまま帰ってきてしまうのよ。

国民の血税を注ぐ鳳号の出発をあれだけ国会が出し渋ったのに、

やっぱり税金を無駄にしただけだったじゃないか。

国連はこれでも南極のジェットパイプ予算を出そうとしないのか?

っていうか、これだけの事業、国連拠出金だけで賄えるはずないだろ。

ちゃんと特別予算組んで対処しろよ!

と怒っていると、ここで唐突に怪獣が出てきてしまいました。

東宝だからね。油断も隙もありゃしませんよ。

ゴジラが放射能から生まれたように、この南極怪獣「マグマ」(誰が名付けた)も、

地軸を動かすために建設された原子力ジェットパイプの熱で目覚めたのです。

つまり南極の地底で気持ちよく眠っていたら起こされてしまったと。

さっそく河野博士は園田博士に電話で連絡を行います。

昔架線電話は玄関に置かれていることが多かったようですが、

従ってこのテレビ電話も玄関ぽいところに設置されています。

「すぐ南極に飛んでくれんか。話は向こうで!」

「もしもし、君、もし」

ブツっ(電話の切れる音)

ちょっと待って、南極ですよ?

集会所の碁に誘う程度でもちゃんと要件は言うぞ。

しかもこの爺さんをわざわざ地球の端っこまで呼びつけて、

血液組成を顕微鏡で見て解析させるだけ。

「どう見ても爬虫類の血液だ」

血液検査できる人間が一人もいないとか、どんだけ人材不足なのよゴラス対策日本支部。

ところでどうしてここで怪獣が出てきたかと言うと、クランクアップ前になって

東宝上層部が、

「せっかくの円谷特撮だから怪獣を出してほしい」

とねじ込んできたらしいですね。

監督は必死で抵抗し、この部分の監督を円谷に任せ、さらには後年本作について

「南極であの動物さえ出なかったら、自分でも一番好きな作品」

と言っていたり、海外公開バージョンではマグマの部分がカットされていたり、

まあようするにこの怪獣のシーン、蛇足もいいところ(爬虫類だけに)。

たとえこれで多少の集客効果はあったとしても、作品として

無茶苦茶というか支離滅裂になってしまったという事実は否めません。

しかもこの怪獣っちゅうのが実に粗雑な出来で、爬虫類なのに見かけセイウチ。

地底で眠っていたのに目がサーチライト。

やっつけで登場させたこともあって、怪獣はあっという間にやっつけられることに。

巨大な新型生物の発見ですが、田沢博士にかかったら

「72時間も作業を空費させられた憎っくき邪魔者」

であり、とっとと殲滅すべき「害獣」でしかないのです。

田沢博士が生物学者とかならちょっと考えも違うんでしょうけどね。

マグマのいる周りの崖を破壊し埋めてしまいました。

ここで不思議なのですが、博士ら3人は(というか、全ての作業を

日本チームだけが押し付けられているのは一体何の罰ゲーム?)

マグマの生存を確かめるためにわざわざ近くに降りて歩いて見に行きます。

瓦礫に埋まっていただけのマグマはまた動き出しました。

「うわっ」「危ない!」

園田博士がなぜか怪獣に駆け寄ろうとして二人に止められます。

ボケてるのか爺さん。

慌ててVTOLに飛び乗り、もう一度攻撃して怪獣殲滅。

登場時間はだいたいシーンにして7分でした。

この怪獣がどう言う生態系なのか、1匹見つけたらその周りに

もしかしたら30匹はいるのではないかとか、親や子はないのかとか、

なぜ南極の地下で寝ていたのか、地表で活動したことはあるのか、

そういう情報は全くないまま終わります。

これではマグマに親近感を持てと言うのが無理な話です。

しかも、劇中ではマグマ、名前がないので名称で呼んでももらえません(涙)

名前がないまま酔ってカメに落ち、水死した漱石の猫みたいなものです。

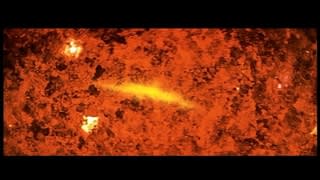

ゴラスはすべてのものを吸い込みながら不気味に近づいてきます。

たとえば土星の輪っかとか(笑)

ゴラス接近により、沿岸部の水没が予測される、ということで

智子と滝子の二人は避難の用意をしています。

しかしリアリストの瀧子は

「こうなったらどこに逃げたっておんなじよ。死ぬときは死ぬんだわ」

「いっそのことゴラスがぶつかって皆死んじまった方が幸せかもしれないわ」

などと結構正論をついてきます。

そこに連行、と言うか仲間に連れてこられたのが記憶喪失の金井。

何も覚えていない上、手間ばかりかけさせやがって何の役にも立たないので

任務から外された金井ですが、なぜか彼が写真を持っていたというだけの理由で

彼らは彼を滝子のところに連れてきたってんだから驚くじゃありませんか。

いや連れて行くなら宇宙省管轄の病院か百歩譲っても実家だろう。

付き合っているわけでもない女性の家に送り届けて何をさせるつもりだ。

迷惑とかちょっとは考えろと。

「滝子さんよ。おわかりにならない?」

すると連れてきた同僚は、

「やめてください。そう言う質問が一番辛いんです」

じゃあ連れてくるなよ!(怒)

同僚二人、疎開すると言う滝子たちに金井を押し付けて帰っていきました。

警戒警報が発令されました。

これは・・・勝鬨橋ですよね。

山手線。

新橋か銀座の端っこ?

よく観ると、白い犬が1匹横切ります。

芸が細かい。

ゴラスが地平線から消えたとき、それが最接近のときです。

地球最後の時になるかもしれません。

そして皆が見守る中、月は物凄い速さで(三日月のまま)

ゴラスに吸い込まれ、爆発してしまいました。

月が吸い込まれているのだから、地球に何も起こらないわけがないのですが、

地球上ではちょっと風が強くなってるかなー程度の気象変化しかありません。

南極の科学者はもはや手を拱いて見ていることしかできません。

海水の変化による高潮があちらこちらで始まりました。

この非常時に海岸線を走っている電車は海水に飲み込まれ、

街にも波が押し寄せ、橋には流されてきた艦船が激突。

もうこの時点で都心部は壊滅状態です。

今回は怪獣特撮の全体に対するボリュームが少なく、円谷プロの特撮は

ほぼ全精力を都市破壊に振り切った感があります。

そのころ園田家と滝子、金井は、どこの田舎かわかりませんが、

風が吹けば飛ばされそうな旧式の日本家屋に非難しております。

周りの家が次々崩れて行くのに、この人たちはなぜか

この家にいるのが安全だと信じて疑っていないようです。

しかもそんな中金井がなぜか頭痛の発作を起こして大騒ぎ。

皆で手当てにかかりきりになるなどどこまでも迷惑な奴です。

カウントダウンは2分を切りました。

意識を取り戻しテレビの最前列に陣取っていた金井が今度はゴラスの映像ににじり寄ります。

記憶を失ったときのことを思い出すと同時にまた気を失いました。

後2分で死ぬかもしれないのに、こいつの介抱に全員おおわらわ。

「気がついた!」

「・・・君か」

皆で喜んでる場合じゃないだろ。

わたしだったらこんな最後嫌だ。

というか、金井ってなにか宇宙飛行士として任務を果たしたの?

そしてあと10秒。

南極にも海水はおしよせているのですが、

ジェットパイプ装置はそんなことで動きを止めません。

最後の瞬間まで地球を動かし続けます。

ゴラスは地球をギリギリで通過しました。

予定時間はすぎ、

「We did it?」

と聞くギブソンに、田沢は

「We did it!」

途端に喜びに沸く南極基地。

まず田沢はフーバーマン博士と抱き合います。

日本人の作業員が田沢にまとわりついていますが、田沢、

日本人には見向きもせず外国人技術者ばかりとハグしております。

「あーもうたまらん!」みたいな。

どれだかわかりませんが、この外人俳優の中に、オスマン・ユセフという、

「青島要塞爆撃命令」でマッカーサーの役をしていた人がいるはずです。

最後にもう一度フーバーマン、ギブソンと抱き合ってフィニッシュ。

そして・・・やっぱり日本人なんですねえ。

「バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ」

ワールドワイドな万歳三唱の後の拍手。

この瞬間、アメリカとソ連の科学者は何をしていたのか知りたい。

国会でも皆でテレビを見ていたようです。

ギブソンは、

「これから地球を元の軌道に戻さないと」

と田沢に英語で言います。

ところでなぜこの役がフーバーマンでなかったかなんですが、

ジョージ・ファーネスは元来俳優ではないため、滑舌が悪く、(弁護士ですが)

声もかなりの濁声なのでこちらに回されたのではと思います。

田沢はそれに対し、今度は北極にジェットパイプを据え付けなくてはならないので、

「水力装置は南極より北極の方が設置が大変なんだ。足元が海だからな」

と日本語で言います。

彼らは互いに母国語で話し合っていますが、下手な英語や日本語を喋らせるより

こちらの方が良かったのではないかと思われました。

この映画で唯一わたしが高く評価する演出です。

そしてそれに対し、

「We must do it!」

とギブソンは力強く答えます。

とりあえず地球は破壊を免れたと言うだけのこと、この被害は大変なものです。

そのための地球のあらゆるリソースは根こそぎ奪われているし、文字通り足元は水だし、

いつになったらその設計にとりかかれるかも皆目見当がつきません。

しかしまあ、ここまでの回避を少ない予算と人員(ほぼ日本だけで)

やり遂げたんですから、この人たちが死なない限り地球は大丈夫ってことでしょう。

この映画の残念なところは数え切れないほどありますが、

その最たるものはこのとんでもないエンディングにあります。

爽やかな音楽とともに、アナウンサーが明るい声で

「やっとこの東京にも平和の光が戻りつつあります」

ってこの光景のどこをどう解釈したら平和の光が戻りつつあるってことになるんだよ。

多分この状況ならまだ必死の救命作業とか遺体の捜索中だぞ。

「悪夢の高潮が引くに連れ、海底に没していた関東平野も次第にその姿を現し始めました」

これでも高潮が「引いた後」なのだとしたら、おそらく関東の人口の9割は

水に飲み込まれてお亡くなりになっていると思うな。

そして場面は唐突に東京タワーのエレベーターホール。

疎開していた園田家と滝子と金井の一団がぞろぞろ出てきます。

エレベーターの電源がちゃんと作動し、営業を行っていることも不思議ですが、

(エレベーターガールまでいる)展望台ではテレビクルーがカメラを押していたり、

見物客がいっぱいいたりで全くわけわかりません。

そして彼らは展望台から外を眺めて呑気に嘆息します。

台風の後お庭の花がだめになった、みたいな調子で、

「わあ、我が東京は全滅ね」

すると金井がまたお気楽な調子で、

「また新しい東京を作ればいいさ」

それさ、今回の水害でお亡くなりになった方の遺族の前で言えるのか?

だいたい、国家予算をつぎ込んだミッションでヘマこいて何の役にも立たず、

ゴラスを見たらなぜ記憶を失うのか、なぜテレビでもう一度ゴラスを見たら記憶が戻るのか、

その理由についてなんの説明もなく、何水害見物してんだよ金井。

公務員なんだからサボってないで水没した宇宙港の復興作業手伝いに富士山麓に行け。

すると滝子が、(結局この二人が付き合いだすというオチもなし)これも気楽に、

「簡単に言うわね」

「そうだよ。さっき南極で田沢さんも言っていただろ。

人類が残っている限り無限の可能性があるんだ。

今度作る東京は、きちんと都市計画を立てて」

それはそうかもしれないが今のお前が言うな。

それから、この人たちは疎開先の田舎からどうやってここにやってきたの?

地下鉄は全滅、飛行機はすべて沈没、線路も壊滅状態だと思うけど、

東京タワーのある芝までボートでも漕いできたのか?

地方の都市も当然水没してえらいことに。

しかし天守閣以上に高い建物がないとか、江戸時代かいって話ですが。

しかし、そんな状況にもかかわらず、放送が勝利宣言を行います。

「ただいまから国連科学委員会からのメッセージをお送りします。

みなさん、我々は勝ちました。

妖星ゴラスはすでに太陽系から離れようとしております。

我々は全人類の平和への願いと協力によって勝ち得たこの勝利を

無限のものにしようではありませんか」

そのとき、南極の部分にあかあかと点っていたジェットが消えます。

人類の挑戦は、この青い地球が存続する限り止むことはないでしょう。

たとえイーロン・マスクのおかげで人類が火星に移住できる日が来たとしても。

終わり。

だ

だ

((((;゚Д゚)))))))

((((;゚Д゚)))))))

終わり

終わり

メッサーシュミットだと思う

メッサーシュミットだと思う