戦争映画というジャンルの中でその評価の良し悪しを問うことなく、

時には「悪食」というレベルの駄作も紹介し世に残すのが

当ブログ映画部の使命と心得てきたわけですが、

こうやって取り上げる以上、作品が面白いにこしたことはありません。

正直ここのところ、ニュース映像の繋ぎだけでできた作品とか、

明らかなプロパガンダ映画とか、意余って力もあまり過ぎたあれとか、

映画会社の社長の愛人を主役に映画を撮ることだけが目的だったあれとか、

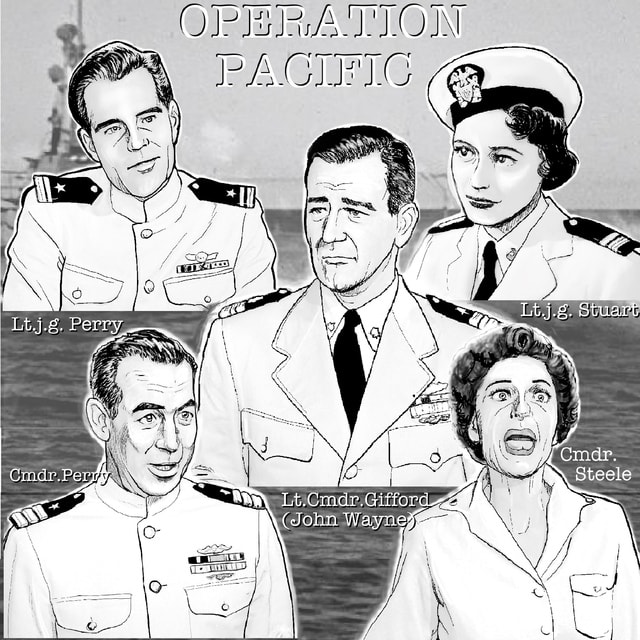

ジョン・ウェインものとか、映画の出来以前に面白くない作品が続きました。

ですから、最後まで手を止めず「ながら見」もせず、

画面を凝視しているうちに映画が終わったことに驚き、

そして久しぶりに映画らしい?映画を楽しんだ、という気分になったものです。

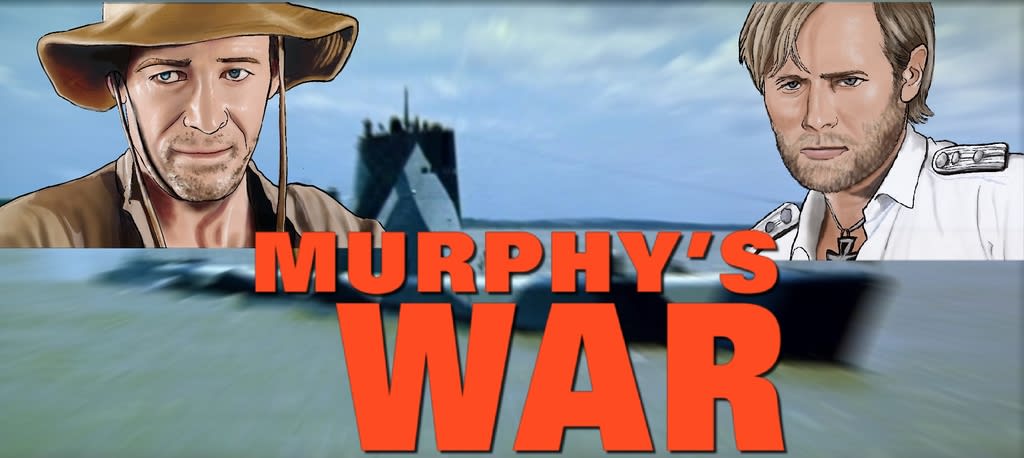

その面白かった作品とは、2004年度作品

「Uボート 最後の決断」、原題「In Enemy Hands」。

最初にお断りしておきますが、この映画に潜水艦映画として、

つまり軍事的リアリティに対し評価を下すのは大間違い。

それほど戦争や潜水艦に詳しくない人でも常識を働かせれば、

あり得ないことや非現実的な展開が嫌でも目に付くというレベルです。

しかしそれをおいても、この映画が観るものを決して退屈させずに

最後まで引き込んでいくということは、このわたしが保証します。

おまえに保証されてもな、という向きもありましょうが。

そして、あるあるパターンというか、容易に着地点の見当がついてしまう

従来の戦争映画とは全く違い、この映画の展開は予測不可能で、

「画面から目が離せない」というアオリ文句が誇大ではないということを、

是非申し添えておきたいと思います。

というわけで、この映画はいつもより「ネタバレ」が憚られます。

映画を見る前に決して前情報はいらない、という主義ならずとも、

ここまで読んで少しでも興味をお持ちになった方は、

必ず映画を観てから本稿に目を通されるか、

あるいは以降をスルーしていただくことをお勧めしたうえで始めます。

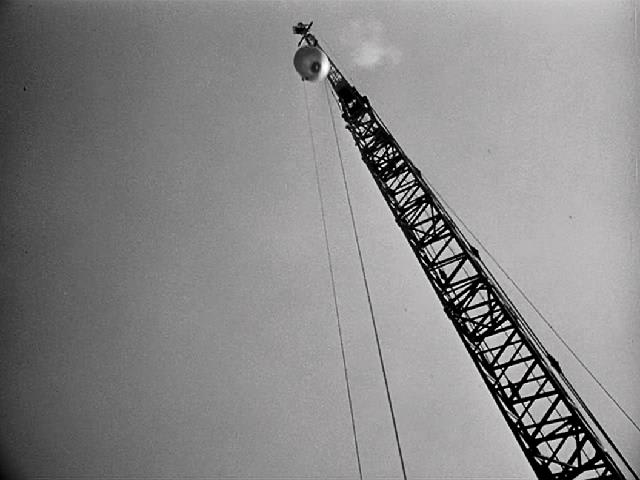

Uボートが進水を行っているモノクロフィルムから映画は始まります。

Uボートの進水は造船台から真横に滑り込む方法です。

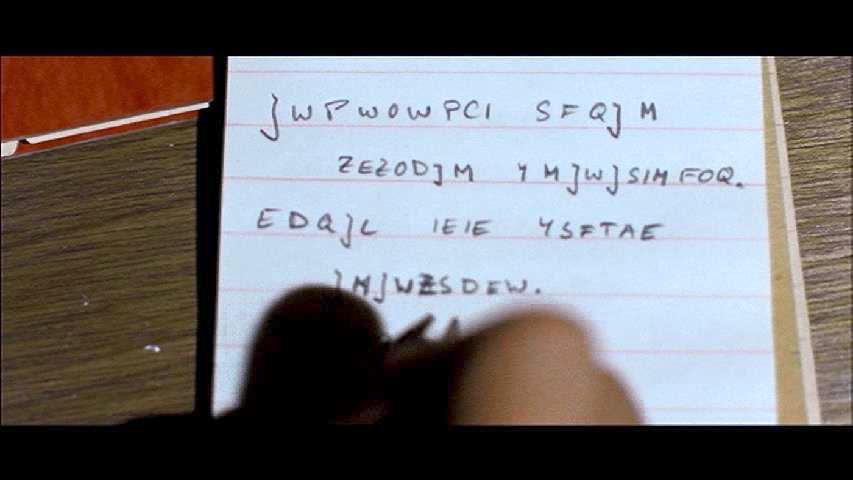

ナレーションはこのようなものです。

ドイツはUボートの生産を1,000%増やし、月に17隻を大量生産した。

ヒトラーは、ヨーロッパでの戦争に勝つための鍵は

大西洋を支配することだと考えており、

その狙いは的中した。

1942年までに、ウルフパックと呼ばれた潜水艦群は、

1,000隻以上の連合国の船を沈めた。

彼らの成功はドイツに決定的なアドバンテージを与えることになる。

ドイツは戦争に勝ちつつあった。

そして、そのままいけば、ヨーロッパ全体が敗北したであろう。

しかし、チャーチルとルーズベルトは、会談において

Uボートの殲滅を誓い合い、技術を結晶して反撃にでたため、

それからUボートの「没落」が始まった、と続きます。

最初の2分間で「Uボートの栄枯盛衰」がさっくりと説明されるわけです。

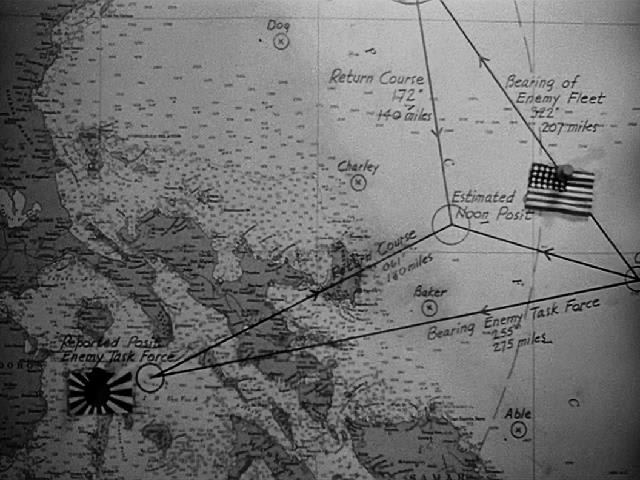

1943年6月3日、大平洋艦隊司令部で、潜水艦長として志願し、

来週出航することが決まったランドール・サリバン少佐が

ケンツ提督と会談しています。

提督は軍人だったカーン少佐の父親の知己であったようで、

「父上のことを思ってこれまで君を後方に配置していた」

と特別扱いしていたことを直球で言い出すのですが、そんなことってあり?

提督は、彼の艦の先任伍長がネイサン・トラヴァーズであると聞くと、

「彼は頼りになる男だ」

と太鼓判を押します。

この映画のちょっと変わっているところは、艦長ではなく先任伍長、

アメリカ海軍の「チーフ」が主人公であることです。

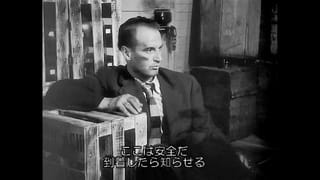

そのチーフ、ネイサン・トラヴァーズを演じるのはウィリアム・H・メイシー。

バイプレーヤーとして(もしアメリカに同名のドラマがあれば絶対出ている)

誰でも顔は見おぼえがあるという俳優ですが、

いかにも本当にいそうな先任伍長役のこの人が主役ということが

まずこの映画の普通と違うポイントです。

そしてこのおじさんに不釣り合いなくらいの美人妻がいるという設定・・・。

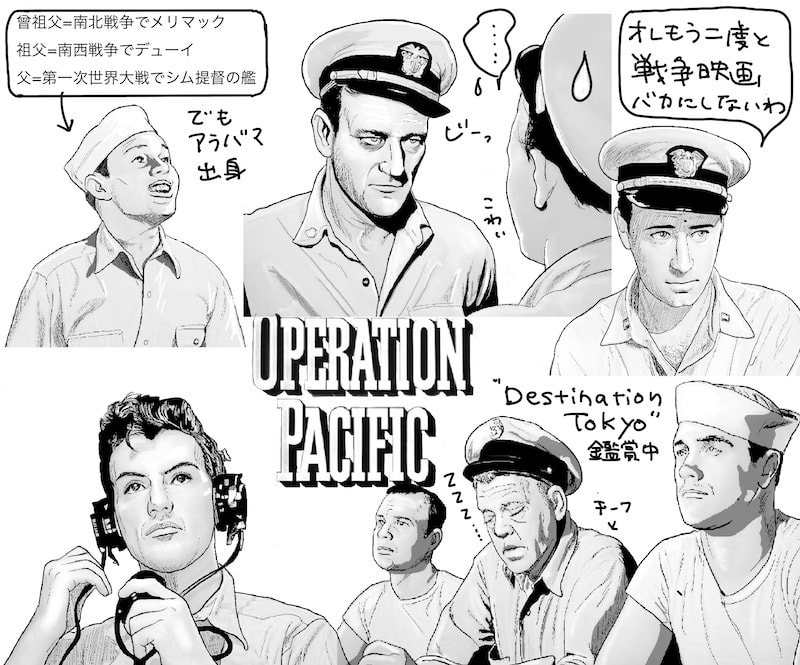

あれ?この人どこかでみたことないですか?

ほら、これですよ。エミリー・レイク大尉。

そういえばあれも潜水艦ものだった・・・

「イン・ザ・ネイビー」(ダウン・ペリスコープ)

の紅一点サブマリナーを演じた、ローレン・ホリー。

しかも、この映画の夫であるメイシー・ウィリアムズは、

同じ映画で主人公と模擬戦をする原潜の艦長役でした。

これ絶対わざとキャスティングしてるだろ。

2ヶ月後の大西洋。

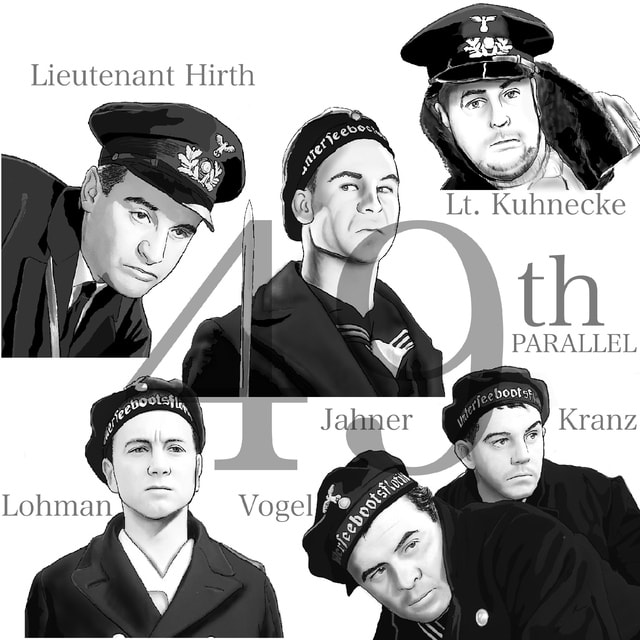

そこには、ヨナス・ヘルト(Jonas Herdt)艦長が率いる

U-429が、敵との攻防を繰り広げていました。

U-429は実在したUボートですが、この映画との関連性は全くなく、

実際は米軍の空襲で係留中無人のまま45年3月に撃沈されています。

駆逐艦から雨霰と落とされる爆雷をじっとやりすごし、その後反撃に出て

逆に相手を撃沈するという老練な戦いをする艦長の下には、

ファースト・ウォッチ・オフィサー(副長)のルードヴィッヒ・クレマーがいます。

(タイトル画の右側は実はこの人だったりする)

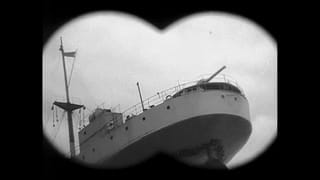

こちらは同じく大西洋。

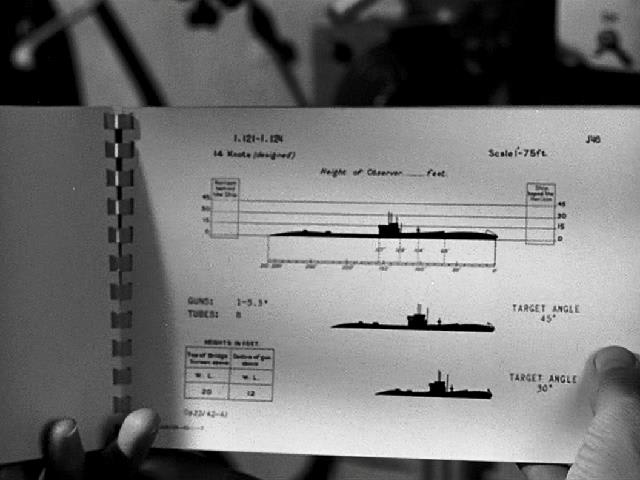

これも実在した潜水艦USS「スウォードフィッシュ」が登場します。

しかし、史実的にこの映画の大前提はアウトです。

第二次大戦中、大西洋に展開したアメリカの潜水艦はほとんどなかったからです。

実際の「ソードフィッシュ」も太平洋で日本船を沈め、最後は

日本海軍に撃沈されて消息を絶ったといわれています。

近年の映画でアメリカの潜水艦はよく大西洋上のUボートと対決しますが、

もはやこれはSFと言ってもいいくらい「無い話」なのです。

そもそも「潜水艦対潜水艦」というシチュエーションが、場所を問わず

第二次世界大戦には起きなかったということを、

特にハリウッドの潜水艦映画は全く無視していると言えましょう。

潜水艦同士しかも米潜とUボートの対決、これらはいかにも

戦争アクションとして「美味しい」シチュエーションなので、

ハリウッドがやたらこのパターンにこだわるのもわからないではないですが。

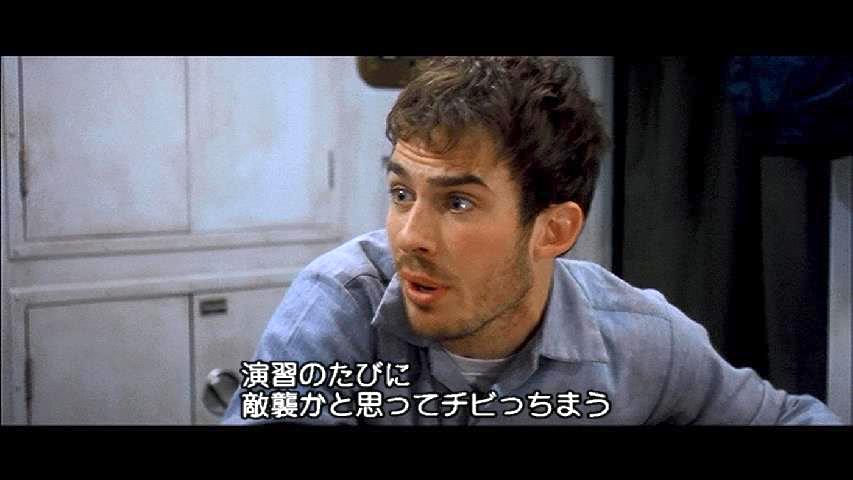

「ソードフィッシュ」では出航以来3ヶ月、新米艦長が張り切って

何度も訓練を行うので、嫌気が蔓延していました。

持っているがゆえに、自信のなさから訓練を無闇に繰り返す。

それに対し乗員は不満を持つ。

さらにそれを敏感に感じ取り、チーフが彼らを抑えられないことに苛立つ。

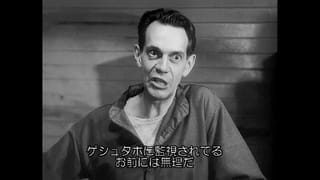

苛立ちと焦りから、艦長はチーフのトラヴァースを呼びつけて、

訓練のタイムが上がらないと叱責しますが、

チーフからは、もう少し皆にゆとりを持たせてはどうか、

と逆に具申されてしまいます。

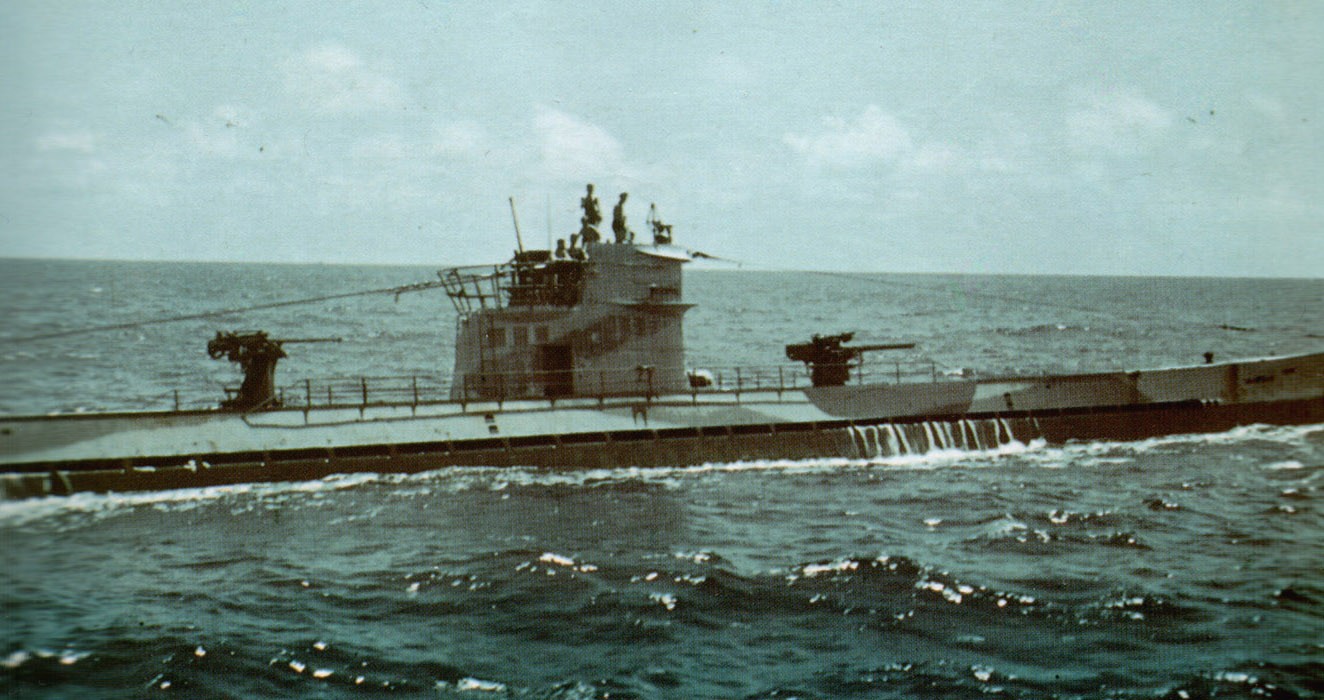

こちらは実際にドイツで建造された本物のUボートを使用しています。

ただし、建造してすぐイタリア海軍に譲渡され、

イタリア降伏後はドイツに戻って訓練艦となっていました。

もちろんイタリア海軍のもとで戦闘を行なったことは一度もありません。

それが喪失を免れた理由となったようです。

この会話が、2度目に見ると伏線のオンパレードでした。

お節介ですが箇条書きにしておきます。

1、お前(副長)は本来ならとっくに艦長になっているはずだと艦長が説教

「艦長の娘の学校が爆撃され、生存者はいなかった」

というニュースが書かれていました。

敵側にあえて「同情ポイント」をあたえる、という手法は

最近の戦争ものでは珍しいことではありませんが、

この映画では互いの個人的事情については敵味方問わず公平に描かれます。

というのは、この映画の立ち位置が「戦争は善対悪の戦いではない」という、

多くの戦争映画が意識的にしろ無意識にしろ、見てみないふりをしている

この一点の上にあるからだとわたしは思います。

ちなみにこのシーンで、通信士が艦長に「ヘア・ヘルト、ヘア・クレマー」

と呼びかけますが、ドイツ海軍では「Herr」の後には階級がくるので、

正しくは「ヘア・カピタン」とか「ヘア・カーロイ」となるはずです。

こちら「ソードフィッシュ」では、27回目の演習に乗員たちが不平たらたら。

中間管理職の任務として、チーフはそんな彼らをたしなめます。

たとえ艦長のやり方に個人的に疑問があったとしても、艦長と乗員の間を取り持ち、

艦を円滑に運営するのが彼の仕事だからです。

「ソードフィッシュ」のトイレで起こりつつありました。

「ソードフィッシュ」副長が昏倒していたのです。

軍医は念のため彼の隔離を命令しました。

「髄膜炎の疑いがある」

「狭い密室」「濃厚接触」「劣悪な生活環境」「ただちに専門的なケアができない」

このような条件下そのものである潜水艦内に感染者がいたら?

考えただけでぞっとするシチュエーションですね。

副長を「生きている限り」現場に立たせるように命令しました。

((((;゚Д゚)))))))

通信士がグレン・ミラーのジャズの放送をキャッチすると、

艦長は何を思ったか、それを艦内に流すよう命令します。

実際のU-821は、1945年3月、イギリス空軍機4機とと海面で交戦し、

モスキート1機撃墜と引き換えにロケット弾と爆雷を受けて轟沈しています。

艦長はすぐさま攻撃を命じます。

危険海域でジャズを鳴らす艦長も大概ですが、ジャズが聞こえただけで

相手がUボートだと判断したというこの設定もすごいですね。

まず、「ソードフィッシュ」の撃った魚雷は、Uボートの近くで爆発しますが、

近接起爆装置を備えた魚雷でないとこのようなことにはなりません。

確かにアメリカ、イギリス、ドイツは、いずれも大戦初期ごろ

磁気近接起爆装置の研究を行っていましたが、問題が非常に大きいため、

すぐに使用をやめ、戦争の残りの期間、接触起爆装置を採用していたのです。

しかも探知は多くを聴覚に頼っていました。

目視できない潜水艦に魚雷が命中する可能性はほぼゼロだったといえます。

従って、第二次世界大戦当時、潜水艦による潜水艦への魚雷攻撃は不可能でした。

しかるに、潜水艦同士でドンパチやりあうこの映画を

「全く価値のないゴミ戦争映画」と一刀両断する評価が後を断たないのです。

だが待ってほしい。

あなたはスーパーマンや猿の惑星に科学的根拠を求めますか?

この映画も「戦争SF」というジャンルだと思って観ればいいのです。

「もし大西洋でアメリカの潜水艦とUボートが対決したら?」

というお題の「仮想空想科学映画」だと思えばいいのです。

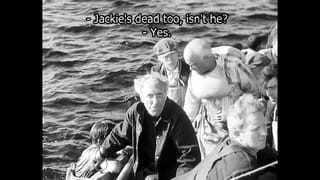

2隻の潜水艦からほぼ同時に相手に向かって魚雷が放たれ、中央ですれ違います。

状況を見守っているU-429がいました。

「ソードフィッシュ」の魚雷はU-821に命中し、爆破させ、

その知らせを聞いた乗員は一瞬沸き立ちます。

中にはとたんにタバコを咥えて火をつける水兵がいますが、これもアウトで、

当時のディーゼルボートの内部は油分を含む蒸気と

喫煙は浮上して甲板ですることになっていたはずです。

「撃沈なんか簡単さ!」

つい艦長が調子こいてこんなことを言った途端、

倒れたままの副長の様子を見たチーフが一言。

それは打ちどころが悪かったとかではなくて?

次の瞬間、「ソードフィッシュ」を狙いすましたU-821の魚雷が襲いました。

炎上する機関室、即死する機関員。

エンジンが停止し、たちまち前部魚雷発射室から浸水が始まりました。

わかってるよ!と言いながら「総員退艦」を命じました。

「部下が先だ」

残りはもう全員亡くなっているというのに?

しかも、チーフに向かって、自分は艦と運命を共にする、などと言い出します。

この言動には、艦長だけが心に止めているある重大な秘密が関わっています。

(潜水艦から人事不正の人を引き摺り出すのは物理的に至難の技だと思いますが)

文字通り「棺」となった「ソードフィッシュ」は爆発大炎上しました。

実写

実写

実写映像

実写映像

漢

漢

U-IX型

U-IX型

佐清状態

佐清状態

ただの箱だよね

ただの箱だよね