●Amazon.co.jp: アメリカ帝国の衰亡: ポール・スタロビン, 松本 薫:

http://www.amazon.co.jp/dp/410506231X

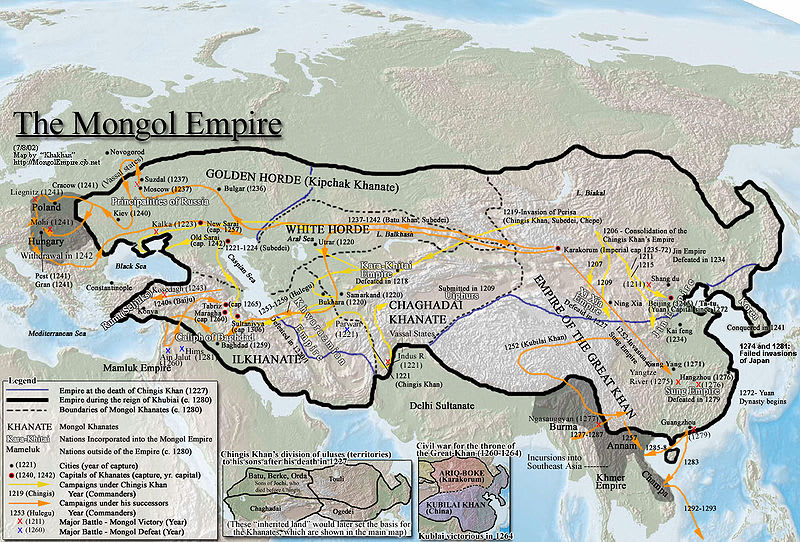

●世界史はモンゴル帝国から始まった,シアター・テレビジョン 宮脇淳子出演・監修

#11 なぜ「世界史はモンゴル帝国から始まった」のか?(地中海文明と中国文明を一つにしたモンゴル帝国)

http://www.theatertv.co.jp/movie/2312 要会員登録

●『世界史の誕生』(ちくま文庫, 1999年) 岡田英弘

http://www.amazon.co.jp/dp/4480035044

●パクス・モンゴリカ(PAX MONGOLICA)とは、13世紀から14世紀に渡りユーラシア大陸を支配したモンゴル帝国の覇権による平和で安定した時代を指す。パクス・ロマーナから派生した言葉。

ユーラシア大陸の大部分はモンゴル帝国によって統一され、必然的に陸路による物流が活発になった。帝国領土内の様々な人々が自由に行き交う時代が到来し、モンゴル政府は関税を撤廃して商業を振興した。その結果、モンゴルに征服されなかった地域(日本、東南アジア、インド、中東、北アフリカ、ヨーロッパ)も海路を通じて交易ネットワークに取り込まれ、経済活動は更なる発展を遂げることとなる。ただし、被支配民族にとっては、自国を滅ぼされ、従属を強いられた苦難の時代でもある。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%AB

●ロシア帝国の成立

◎“タタールのくびき”って何?

“タタール”はモンゴル人、“くびき”は牛馬に車をひかせるため首にかける横木のこと。ロシアがモンゴルに征服され、牛馬のように扱われた、という意味。チンギス=ハンの孫、バトゥにキエフ公国は滅ぼされ、ロシア全体がキプチャク=ハン国に併合されました。以後 200年、ロシア諸侯たちはハンに対する貢納を義務付けられ、ロシアはヨーロッパから切り離されました。このモンゴル時代に、ハンにうまく取り入ってハンの娘と結婚し、ロシア諸侯の代表のような地位を獲得したのがモスクワ大公でした。モスクワにはモンゴルの影響が色濃く残り、クレムリン宮殿の名も、モンゴル語のクリム(砦)に由来します。このモスクワ大公がモンゴルに反逆し、ロシア帝国を建国するのです。

◎モスクワ大公はどうしてモンゴルを裏切ったの?

東ローマ帝国がオスマン帝国に滅ぼされた(1453)からです。東ローマ最後の皇帝の姪と結婚していたモスクワ大公イヴァン3世は “東ローマの後継者”“ギリシア正教の守護者”と称し、皇帝(ロシア語でツァーリ)の称号とローマ帝国の紋章(双頭のワシ)を使うようになりました。これまではモンゴルのハンの代理人としてロシアを治めていましたが、これからは自分が皇帝になったわけです。1480年、イヴァン3世はモンゴルへの貢納を拒否して独立。これがロシア帝国の成立です。

モスクワ大公は、モスクワ周辺だけを領地とする一諸侯にすぎません。対立する周辺諸侯を徹底的に弾圧し、雷帝と恐れられたイヴァン4世の時代になって、ようやく帝国の名に値する領土をもつようになりました。イヴァン4世はさらにコサックのイェルマークに命じてウラル山脈の東のシビル=ハン国(キプチャク=ハン国の分家)を征服します。シビル=ハンは、シベリアの語源です。

http://www.h2.dion.ne.jp/~mogiseka/lecture/russian_empire.htm

●イヴァン4世

モスクワ大公(在位1533年 - 1547年)、モスクワ・ロシアの初代ツァーリ(在位1547年 - 1574年、1576年 - 1584年)。イヴァン雷帝という異称でも知られる。

1574年には再び大粛清が起きたが、イヴァン4世はその年末に再び突然退位を宣言して、チンギス・ハンの子孫の一人シメオン・ベクブラトヴィチにモスクワ大公の座を譲り、自らはモスクワ分領公を称した。そして1576年の年明けには、再びツァーリとして復位し、シメオンはトヴェーリ公となって引退した。この謎の退位事件は後世の歴史家の首を傾げさせている。モンゴル帝国研究者はチンギス統原理説を提唱しているが、ロシア史研究者の多くは「1575年にロシア君主が死ぬ」という占い師の進言を警戒した、あるいはポーランド王位を狙うための戦略だったなどの説を支持している。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%B34%E4%B8%96

●ティムール朝

ティムール朝は、中央アジアのトランスオクシアナ(現在のウズベキスタン中央部)に勃興したモンゴル帝国の継承政権のひとつで、中央アジアからイランにかけての地域を支配したイスラム王朝(1370年 - 1507年)。その最盛期には、版図は北東は東トルキスタン、南東はガンジス川、北西はヴォルガ川、南西はシリア・アナトリア方面にまで及び、かつてのモンゴル帝国の西南部地域を制覇したために、しばしばティムール帝国と呼ばれる。

王朝の始祖ティムールは、チャガタイ・ハン国に仕えるバルラス部族の出身で、言語的にテュルク化し、宗教的にイスラム化したモンゴル軍人(チャガタイ人)の一員であった。ティムール一代の征服により、上述の大版図を実現するが、その死後に息子たちによって帝国は分割されたため急速に分裂に向かって縮小し、15世紀後半にはサマルカンドとヘラートの2政権が残った。これらは最終的に16世紀初頭にウズベクのシャイバーン朝によって中央アジアの領土を奪われるが、ティムール朝の王族のひとりバーブルはアフガニスタンのカーブルを経てインドに入り、19世紀まで続くムガル帝国を打ち立てた。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%9C%9D

●ムガル帝国

ムガル帝国は、モンゴロイド系の王朝としては、歴史上初めて1526年からインド南部を除くインド亜大陸を支配し、1858年まで存続したイスラム王朝。

中央アジア出身で、ティムール朝の王族ウマル・シャイフ・ミールザーを父、チンギス・ハーンの次男チャガタイを祖とするモグーリスタン・ハン家の王女クトルグ・ニガール・ハーニムを母とするテュルク・モンゴル系の遊牧貴族バーブルを始祖とし、彼が現在のアフガニスタンからインドに移って建国した。

王朝名の「ムガル」とは、モンゴル人を意味するペルシア語の「ムグール」(モゴール)の短縮した読みであるムグル、ムガル(Mughal)が転訛したもので、最近ではこのことからムガル朝とも言う。すなわち、「ムガル帝国」とは「モンゴル人の帝国」というほど意味の国名になるが、これは飽くまでも他称であり、ムガル帝国では最後の君主バハードゥル・シャー2世の治世まで一貫してティムールを始祖と仰いでおり、ティムールの称号「アミール・ティームール・グーラカーン」、すなわち「グーラカーン (チンギス・ハーン家より子女の降嫁を受けたその娘婿であるアミール・ティムールの一門」という意味。ちなみにムガル帝国の成立まで、チンギス・ハーン以来モンゴル人によってインダス川流域やカシミール地方から度々侵入を受けたが、インドの諸政権は領土的な支配を許していない。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A0%E3%82%AC%E3%83%AB%E5%B8%9D%E5%9B%BD

●明(みん、1368年 - 1644年)は、明朝ともいい、中国の歴代王朝の一つ。大明と号した。

朱元璋が元を北へ逐って建国し、滅亡の後には清が明の再建を目指す南明政権を制圧して中国を支配した。

朱元璋の建国

モンゴルの建てた元朝は14世紀に入ると帝位の相続争いが起こり、統治能力が低下した。さらに疫災が相次いだため、白蓮教徒が1351年に紅巾の乱を起こすと反乱は瞬く間に広がった。紅巾軍の一方の将領であった貧農出身の朱元璋(太祖・洪武帝)は南京を根拠に長江流域の統一に成功し、1368年に明を建国した。洪武帝は建国するとただちに北伐を始め、順帝(トゴン・テムル・ハーン)は大都(北京)を放棄して北に逃れ、万里の長城以南の中国は明に統一される。江南から誕生した王朝が中国を統一したのは明が初めて、唯一である。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E

●清(しん)は、清朝(しんちょう)ともいい、1636年に満洲において建国され、1644年から1912年まで中国を支配した最後の統一王朝。中国の歴史上では、征服王朝の一つに数えられる。首都は盛京(瀋陽)、後に北京。

清の勃興

17世紀初頭に明の支配下で、満洲に住む女真族の統一を進めたヌルハチ(努爾哈赤、太祖)が、1616年に明から独立して建国した後金国が清の前身である。この後金国の建国と前後して、ヌルハチは満洲文字(無圏点文字)を制定し、八旗制を創始する等、満洲人が発展する為の基礎を築いていた。1619年、ヌルハチがサルフの戦いで明軍を破ると、後金国の勢力圏は遼河の東方全域に及ぶに至った。その子のホンタイジ(皇太極、太宗)は山海関以北の明の領土と内モンゴルを征服し、1636年に女真族、モンゴル人、漢人の代表が瀋陽に集まり大会議を開き、そこで元の末裔であるモンゴルのリンダン・ハーンの遺子から元の玉璽(後に作られた偽物である可能性が高いが)を譲られ、大清皇帝として即位するとともに、女真の民族名を満洲に改めた。尚、この満洲という民族名は文殊菩薩に由来していると言われており、後金国の段階から満洲王朝はラマ教を保護していた。

清の中国支配

順治帝のとき、李自成の乱によって北京が攻略されて明が滅んだ。清は明の遺臣で山海関の守将であった呉三桂の要請に応じ、万里の長城を越えて李自成を破った。こうして1644年に清は首都を北京に遷し、中国支配を開始した(「清の入関」)。しかし、中国南部には明の残党勢力(南明)が興り、特に鄭成功は台湾に拠って頑強な抵抗を繰り広げた。清は、初め摂政王ドルゴン(ヌルハチの子)によって、のち成長した順治帝の親政によって、中国南部を平定し明の制度を取り入れて国制を整備した。

異民族である満洲族の支配を漢民族が比較的容易に受け入れた背景には、清が武力によって明の皇室に取って替わったとの姿勢をとらず、明を滅ぼした李自成を逆賊として討伐し、自殺に追いやられた崇禎帝の陵墓を整備するなど、あくまで明の後を継いだことを前面に出していた事が考えられる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85

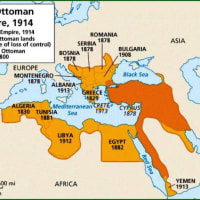

●オスマン帝国は、トルコ系の帝室オスマン家を皇帝とする多民族帝国で、現在のトルコの都市イスタンブルを首都とし、最大版図は、東西はアゼルバイジャンからモロッコに至り、南北はイエメンからウクライナに至る広大な領域に及んだ(1299年 - 1922年)。

アナトリア(小アジア)の片隅に生まれた小君侯国から発展したイスラム王朝であるオスマン朝は、やがて東ローマ帝国などの東ヨーロッパのキリスト教諸国、マムルーク朝などの西アジア・北アフリカのイスラム教諸国を征服して地中海世界の過半を覆い尽くす世界帝国たるオスマン帝国へと発展するが、18世紀頃から衰退してその領土は蚕食されて急速に縮小し、挽回を図り対ロシア攻略を主目的に第一次大戦に参戦、しかし敗戦により帝国は事実上解体。20世紀初頭についに最後まで残っていた領土アナトリアから新しく生まれ出たトルコ民族の国民国家、トルコ共和国に取って代わられた。

しかし、その出現は西欧キリスト教世界にとって「オスマンの衝撃」であり、15世紀から16世紀にかけてその影響は大きかった。宗教改革にも間接的ながら影響を及ぼし、ハプスブルク帝国のカール5世が持っていた西欧の統一とカトリック的世界帝国構築の夢を挫折させるその主要原因となった。そして、「トルコの脅威」に脅かされたハプスブルク帝国は「トルコ税」を新設、中世封建体制から絶対王政へ移行することになり、その促進剤としての役割を努めた[1]。

建国と拡大の時代

13世紀末に、東ローマ帝国とルーム・セルジューク朝の国境地帯(ウジ)であったアナトリア西北部ビレジクにあらわれたトルコ人の遊牧部族長オスマン1世が率いた軍事的な集団がオスマン帝国の起源である。この集団の性格については、遊牧民の集団であったとする説も根強く[# 1]、一般にはオスマンを指導者として結集したムスリム(イスラム教徒)のガーズィー(ジハードに従事する戦士)集団を形成した[6]説が欧州では有力であるが未だに決着はされていない[7][# 2]。彼らオスマン集団は、オスマン1世の父、エルトゥグルルの時代にアナトリア西北部のソウトを中心に活動していたが[7]、オスマンの時代に周辺のキリスト教徒やムスリムの小領主・軍事集団と同盟したり戦ったりしながら次第に領土を拡大し、のちにオスマン帝国へと発展するオスマン君侯国を築き上げた[# 3][11][9]。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%B3%E5%B8%9D%E5%9B%BD

【私のコメント】最近、「アメリカ帝国の衰亡」を読んだ。著者のポール・スタロビンはユダヤ系アメリカ人のジャーナリストである。この本で彼は、過去の大帝国と同様にアメリカも衰亡の道を辿りはじめたと考えており、アメリカ後の世界として、1.カオス 2.多極化する世界 3.中国の世紀 4.都市国家 5.世界文明 の5つのシナリオを挙げている。この分析は見事であり、21世紀の世界はおそらくこの5つのシナリオが組み合わさった様なものになるのではないかと思われる。是非一読をお勧めしたい。

ただ、スタロビンの「アメリカ帝国の衰亡」を読んで気になったのは、彼がアメリカやイギリスを最初の世界帝国と考えている様に思われることである。「世界史の誕生」で著者の岡田英弘は、モンゴル帝国誕生によって地中海世界と中国が結ばれ、人やモノの移動が非常に盛んになったと指摘している。また、ロシア帝国・ムガル帝国・オスマントルコ・清はいずれもモンゴル帝国の後継国家であると主張している。モンゴル帝国はユーラシア大陸の大部分を支配した大帝国であり、まぎれもなく最初の世界帝国である。そして、アングロサクソンの世界帝国はモンゴルに次ぐ二番目の世界帝国である。私は、これらを第一次世界帝国、第二次世界帝国と呼ぶことを提案する。

第一次世界帝国は、中央アジアの草原地帯・オアシスと砂漠を根拠地としていた。これはマッキンダーの定義とは異なるものの、ユーラシア大陸のハートランドという見方ができる。このハートランドからリムランドに攻め込んで占領したのがモンゴルである。そしてモンゴルの後継国家であるムガル帝国やオスマントルコは、モンゴルが支配できなかったインドや北アフリカ、バルカン半島までを支配に収めている。南宋攻撃や日本攻撃では水軍も用いられたが、あくまでモンゴル軍の主体は陸上の騎馬部隊であった。これに対して、第二次世界帝国はイギリスやアメリカという大洋に浮かぶ島を根拠地としていた。この島・大洋からリムランドに攻め込んで占領したのがアングロサクソンである。第二次世界大戦やベトナム戦争、イラク戦争では陸軍・空軍も用いられたが、あくまで米英軍の主体は海軍と海運による輸送力である。この二つの帝国はユーラシア大陸のリムランドを広く支配したが、その構図は対照的である。

アメリカ後の世界を占うにあたっては、モンゴル帝国がどの様にして衰亡し、どの様な後継国家が生まれたかが非常に参考になると思われる。北元や中央アジアのハーン国は根拠地の後継国家である。中国では元の後は漢民族の明が興ったが、その統治システムは元の影響を受けていた。また、明の後に中国を支配した清はモンゴル族の兄弟ともいうべき半牧半農の女真族であった。インドではイスラム化したモンゴル族が中央アジアから侵入してムガル帝国を建国した。西アジア~地中海地方では、こちらもモンゴル族の兄弟ともいうべきトルコ族のオスマン家が広大な帝国を打ち立てた。ロシアでは、スラブ人のモスクワ公国がモンゴルから独立して広大なロシア帝国に至っている。

日本の立ち位置が米英と同じ島国であることを考えれば日本民族はアングロサクソンの兄弟とも考えられ、今後日本が中国などの東アジアを支配するという可能性は十分ありうるであろう。これは清・オスマントルコモデルである。また、アングロサクソンの支配下にある台湾が勢力を拡大して中国を支配しアングロサクソンの支配から脱するというシナリオも考えられる。これはモスクワ公国モデルである。アングロサクソンが軍事力で異教徒の住む中国に攻め入って支配するというシナリオもありうる。これはムガル帝国モデルである。アングロサクソンによる軍事支配を辛うじて逃れたロシアがパイプラインや鉄道などのランドパワーを武器として中国を含むユーラシアを支配するというシナリオもある。更には、同じくアングロサクソンによる軍事支配を辛うじて逃れた中国が覇権国となり世界を支配するシナリオも挙げられる。これらは西欧モデルと呼べるであろう。

日本にとって最も理想的な21世紀の中国の状態とはどのようなものだろうか?それは、日本による中国支配である。しかし、それは直接支配では満州族のように亡国の運命を辿る危険があり、間接支配であるべきである。その為には、中国が大きく分裂していることが必要条件になるだろう。分裂は都市と農村の分裂か、南北の分裂か、方言による複雑な分裂かが考えられる。最も安定しており、日本にとっての軍事的・経済的・政治的コストが出来るだけ小さい分裂形態を追求し、それを実行していくことが求められている。

↓↓↓ 一日一回クリックしていただくと更新の励みになります。

未来のシナリオは何通りか考えられるそうなので、各プレイヤーが自分たちの信じるシナリオの具現化をめぐり紛争が激化しそうです(というよりもすでに激化している)。状況は流動的ですが、中国への関与の仕方・関与の程度が、日本の未来にとり極めて重大な意味を持つことは確定的でしょう。これは難しい問題ですが、イギリスのヨーロッパ大陸への関与の歴史が参考になると思います。

イギリスは19世紀に超経済大国として繁栄したが、経済力を軍事力に動員せずに小規模の軍隊しか持ちませんでした。これは、ヨーロッパのバランスオブパワーを刺激することを避けるためであり、そもそもヨーロッパ大陸へ野心を持たなかったことにもよります。

イギリスは自国の活路を大海だと自己規定し、ヨーロッパ大陸への関与をできるだけ少なくした。イギリスが大陸への関与を深めたときは、ナポレオンのフランスや、ヴィルヘルム皇帝とナチスによるドイツの脅威に対処したときだけです。イギリスのみしかバランスオブパワーの転覆を防ぐことができないと判断したとき以外は、大陸への関与はできるだけ少なくしてきたのです。

19世紀を通じてイギリスの関心は北米でのアメリカ封じ込め、ユーラシア大陸でのロシアとのグレートゲーム、海外の植民地経営にあり、ヨーロッパ大陸への野心はありませんでした。そして大陸への関与を拒絶することにより強力な海軍力を保ち、大海に活路を切り開き大英帝国を繁栄させました。

イギリスが支配したのはヨーロッパの領土や領民ではなく、大国間の関係性、バランスオブパワーだったと結論付けると、日本の中国関与のあり方も観えてくるのではないかと思います。

そこで大陸浪人のお出ましだね。

もしかして今の日本にニートやフリーターが多いのも大陸浪人を確保するためか?。