●<極東エネルギー最前線>幻のパイプライン構想 ロシア―首都圏、天然ガス供給 コスト減へ再び脚光-北海道新聞[経済] (2014/01/05 09:50)

タグボートにえい航されながら北海道ガスの石狩LNG基地に接岸する「エネルギーアドバンス」=2013年12月12日、石狩湾新港(本社ヘリから、北波智史撮影)

真っ白な球状タンクを背負った巨大な船が昨年12月12日、石狩湾新港に現れた。

液化天然ガス(LNG)タンカー「エネルギーアドバンス」(全長289メートル、11万9233トン)。北海道ガスのLNG基地にゆっくりと接岸した。出発地は、サハリン南部の開発プロジェクト「サハリン2」のプリゴロドノエ基地。昨年9回目、年内最後の寄港だった。

「契約する札幌圏など55万軒のうち、半数にサハリン産LNGが使われています」。北ガス石狩LNG基地所長の猪熊一秀(45)はそう解説した。

2019年に北海道電力が石狩湾新港で稼働を予定するLNG火力発電所も、サハリン産燃料の使用が有力視されている。

■液化し運搬割高

プリゴロドノエから石狩湾までは約450キロ、わずか1日で着く距離が利点だ。

ただ、天然ガスを液化して船で運び、日本で再びガス化すると、割高になる。注目されるのがガスのまま送るパイプラインだ。

「サハリンから安く大量の天然ガスを運べれば、各地で小規模な発電所が稼働でき、産業誘致にも役立つ」。前北海道未来総合研究所理事長の原勲(74)は言う。

かつてサハリンと北海道を結ぶパイプライン構想があった。

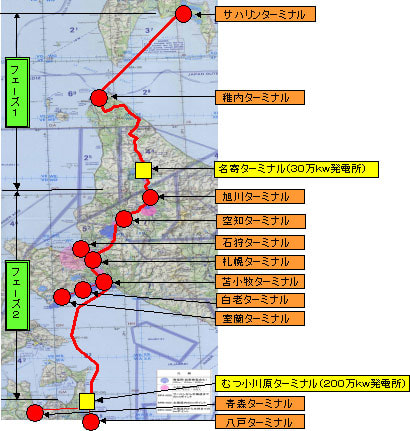

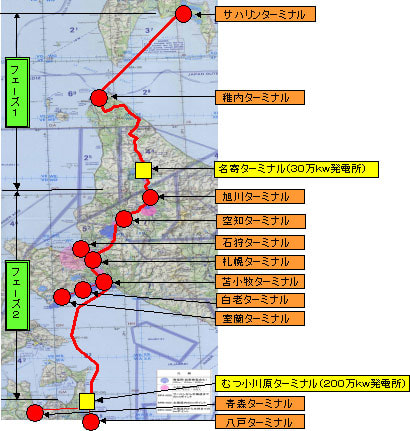

サハリン北東部から延びるパイプラインが石狩湾沿いに上陸。さらに石狩平野を縦断、太平洋を経由し、首都圏まで約2400キロ―。1990年代に国際石油資本のエクソンモービルなどが構想したが、04年に立ち消えになった。原は構想推進の中心人物の一人だった。

■原発推進で頓挫

計画が頓挫した理由について、原は「大口購入する東京電力などが反対した」と証言する。当時、国による原子力発電推進の下、電力各社は原発増設に傾き、道内では泊原発3号機(後志管内泊村)が建設中だった。ロシアに対する警戒感も根強く、漁業や環境への影響懸念もあり、日の目を見なかった。

しかし、福島第1原発事故後、火力発電所の燃料を安く調達できるガスパイプラインに再び注目が集まる。

幻となったロシア極東とのパイプライン構想はいま、新潟県で浮上している。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/economic/513519.html

●サハリン産ガスを直接供給=パイプラインで北海道へ - 国際情勢の分析と予測

北方領土問題の解決と共に、ロシアと日本を直結するガスパイプラインの建設が始まろうとしている。日本国内では既に最大の消費地の首都圏から新潟までのパイプラインは完成しており、むつ小川原とこれらの地域の間を結ぶパイプラインを建設することは日本にとってもロシアにとっても大きな利益となる。

ロシアはトルコ・ウクライナなどの中進国が西欧と同じ価格ではガスを購入できずに価格を値切ることに腹を立てており、アジアで安定的に高値でガスを購入してくれるであろう唯一の先進国である日本に直接ガスを売りたがっている。中国や韓国と比較して、日本の市場としての安定性は圧倒的だからだ。また、将来シベリアのガスパイプラインが建設されてロシアが欧州にもアジアにも自由にガスを輸出できる状態になることは、ロシアのランドパワーとしての力を圧倒的に高めることになる。

北方領土問題の解決で日露関係が改善することが如何にロシアの国力を劇的に増大させるかということがよく分かる。これこそ、米国が北方領土問題の解決に強硬に反対していた最大の理由である。「Siberian Curse」には、「ロシアはシベリアの発展のために中国と安定した経済関係を築く必要があり、その為には米国の軍事的プレゼンスが必要」という内容のことが書いてあるが、これはつまりロシアを現在の日本のような米国の属国にして、中国の脅威から守って貰うために米国の言いなりになる状態にしたいという米国の戦略を示したものである。しかしながら米国は属国を脅迫して金を奪うしか取り柄のない三流国家に成り下がりつつあり、それを見越したロシアは米国を一蹴して日本との関係強化を望んだということであろう。

ロシアは表向きは米国の侵略に抵抗するために中国との親密な関係を演出しているが、実際には極東地区の住民を中心に中国の脅威に怯える悲鳴が上がっている。愚かな中国の人民はロシアに向かって「ウラジオストクやハバロフスクは中国のものであり奪還する」と豪語したり、シベリアの資源に露骨な関心を示したりしてロシア人の恐怖心を煽ってきた。実に愚かな外交であったと言わざるを得ない。小渕政権以後の日本の首相の中国に対する毅然とした姿勢は、中国の脅威に怯えるロシア極東の住民にとって非常に頼もしいものであったと思われる。今や米国の世界覇権消失とともに日露平和条約が締結されようとしており、日露友好を基盤とした日本とロシアの輝かしい未来が始まろうとしている。第二次大戦後に一世紀に渡る戦争の歴史を終えて固い同盟を結んだ独仏両国が欧州を政治的・経済的に事実上支配しているように、冷戦後に一世紀以上に渡る戦争と対立の歴史を終えて日露が同盟を結ぶならば、それはアジアを政治的・経済的に支配するものとなるだろう。

<石油から天然ガスへのエネルギーシフトがもたらすユーラシアの地政学的転換>

ピークオイルという言葉が示すように、世界の石油生産は既に頂点を過ぎて徐々に減少し始めている。今後の世界のエネルギーは、石油に比べ残存埋蔵量が多く、石油ほどは中東地区に偏在していない天然ガスと石炭に切り替わっていくことだろう。

液体・固体で輸送が容易な石油・石炭と異なり、天然ガスは気体である点が輸送を困難にする。海上輸送はLNGの形で行われるが、液化の際に膨大なエネルギーを必要とし、更に液化・気化の設備投資のコスト、高価な輸送船も必要である。これと比べると、パイプラインでの輸送は気体のまま輸送できるし、陸上パイプラインの場合は沿線地域でも利用可能である利点がある。海底パイプラインも、既に黒海を経てロシアかトルコに至るブルーストリームパイプラインが順調に運営されており、樺太と北海道、北海道と本州の間の海底パイプライン建設は技術的に問題ないと思われる。沿海州から日本海海底を経て新潟に至るルートの建設も不可能ではないだろう。

また、日本国内でも首都圏・名古屋周辺・関西地区では都市ガス会社による地域ガスパイプライン網が完成しており、これらを連結するパイプラインを建設することで日本の人口の大部分が安価なパイプライン輸送の天然ガスを利用可能になると思われる。首都圏と名古屋の間のパイプライン建設については、第二東名高速道路中間分離帯等に設置し、高速道路と同時に建設することで用地取得コストを引き下げるという提案もあるようだ。

これらのパイプラインの建設、電気自動車の普及などによって、日本の石油消費は暖房用灯油・ガソリン・軽油・温室農業用の重油などの分野で大幅に減少させることが可能と思われる。また、日本は工業分野で競合する韓国や台湾よりもパイプライン輸送ガスの供給で先行することにより、エネルギーコストの面で優位に立つことが可能になる。

パイプラインは主に陸上に建設されるものであり、そのネットワーク形成は広大な面積を有する大陸国家のランドパワーを大きく増大させるものである。石油から天然ガスへとエネルギー源の移動が起こることは、ロシアやイラン・カザフスタン・パキスタンなどの中東~中央アジア諸国のランドパワーを増大させる。海上輸送の優位性は失われる訳ではないが、相対的に低下することになる。強大な海軍力で世界の海を支配することにより世界覇権を維持してきた米英ユダヤ連合の力もこれにより相対的に低下する。その焦りが、米国のアフガン・イラク侵略やイランへの軍事圧力、中央アジアへの軍隊派遣などの一連の行動の理由であろう。また、北方領土問題解決に反対して日露関係を悪化させることで、中国の脅威に対してロシアが米国の軍事的援助に依存するしかない状況に持ち込んでロシアを属国化したいという米国の戦略も、中東侵略と同様の焦りが原因であると思われる。

今後のユーラシア地区の地域間競争を考えると、ロシアなどのガスパイプライン網を有する内陸国家と良好な関係を持ち、大陸国家と自国の間に不安定な外国を持たない、海洋に面した地域が海運やパイプライン輸送天然ガスの安いコストを武器に優位に立つと思われる。

最近のインドとパキスタンの関係改善はガスパイプライン建設に関連したものであり、両国は今後の発展が期待される。一方、中国は漢民族に支配された西部の少数民族の不満が高まっている。これらの地域を経由するガスパイプラインが最近完成したばかりであるが、今後チベットやウイグル、内蒙古自治区などで分離独立を求める運動が高まるとパイプライン輸送が滞り困難な事態となるであろう。また、事態収拾のためにこれらの少数民族を独立させた後も、漢民族による弾圧への強い憎悪が継続し、現在のバルト三国やポーランドの反ロシア政策と同様の敵対的政策のため円滑なパイプライン輸送は困難となると思われる。ロシアも人口14億の中国が強大化することは望まないと考えられるので、ロシアからのガス輸出もあまり期待できないだろう。台湾も中国の沖合という地理的条件を考えると不利である。韓国は北朝鮮地域の情勢と中国を含めた東アジア情勢次第ではロシアからのガス輸出が期待できるが、日本の安全保障を考えると中国だけでなく韓国もロシアのガスパイプライン網から切り離された低開発地域に留まらせることが理想的であろう。日韓併合による文明化という恩を忘れて、捏造された従軍慰安婦強制連行問題等で日本を罵倒する主張を世界に撒き散らし続けた韓国という国に対して日本は強い罰を与える必要がある。これは、韓国・イスラエルを見せしめにして東欧諸国の反ロシア感情を抑制したいロシア、イスラエルを見せしめにして東欧諸国の反ドイツ感情を抑制したいドイツも同意すると思われる。

http://blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/56db3b4855704e642d0095f08084aab6

●宗谷海峡ガスパイプライン計画を前原政調会長が検討:米国から独立しはじめた日本 - 国際情勢の分析と予測

ロシア訪問中の前原政策調査会長は5月3日にロシア側と会談し、サハリンから北海道へのガスパイプラインの建設計画について触れた。この計画については既に私が6年前に記事にしているので上記リンクをお読みいただきたい。6年前の記事との変化としては、パイプラインを本州に延伸する場合に東北地方の太平洋岸の被災地を通過することが挙げられる。これは、パイプラインを東北地方太平洋岸の海底に敷設することを意味すると思われる。陸上よりも海底の方が建設コストが安いようだ。

従来の日本はロシアからの輸入を含めて天然ガスは全て液化させて船で輸入してきた。これは、米国や国際金融資本の命令で、日本はロシアからのパイプラインによるガス輸入が禁止されていたからだと思われる。米国としては日本をコントロールするために、日本の輸出入が全て海運と空運で行われるべきであり、日本周辺海域と空域を米軍が支配することで日本を完全支配するという方針であったのだと思われる。今回の前原の発言はこの米国による日本支配が終焉し、日本が独立国としてロシアと自由に取引できる状態に移行しつつあることを示している。

液化天然ガスは輸出入相手国の多角化が可能だが液化・ガス化のコストが高いこと、輸送船のコストが高いことからどうしても割高になる。ロシアのガス田は日本に比較的近いのでパイプラインで輸入するのが合理的である。日本にとって、コストが安く安定供給が期待でき、供給源を多角化できる利益は非常に大きい。ロシアとしても、金持ちで絶対に支払いが滞ることの無い上客の日本とのガスパイプライン建設は極めて利益が大きい。ウクライナやベラルーシなどの貧乏国よりも日本にガスを売った方がロシアは絶対に得なのだ。中国以外のガス輸出先を東アジアに確保することで中国に対する価格交渉力を高めることもできる利益もある。

このようにロシアと日本が友好関係を持つことは両国に巨大な利益をもたらす。それは米国の日本やロシアに対する影響力の低下を意味する。また、米国の次の寄生先として日本とロシアを乗っ取るという1985年以降の国際金融資本の戦略を不可能にすることになる。それ故に国際金融資本は日露友好を警戒し日本を脅迫し続けてきたのだろう。しかし、今や国際金融資本自体が滅亡しつつあり、やっと日露両国の支配階層が切望してきた日露友好が可能になりつつあるのだと思われる。パイプライン建設の次には必ずや北方領土問題の解決と宗谷海峡トンネル建設によるシベリア鉄道の日本への延伸が発表されるはずだ。

http://blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/fa1878e04b8462c429c674605716508f

●間宮海峡トンネル建設+改軌で樺太の鉄道がロシア本土に直結される計画の目的は何か? - 国際情勢の分析と予測

2002年7月に発表された樺太の鉄道の軌間をロシア本土と同じ1520mmに統一する計画は現在工事が進められている様である。ロシア鉄道路線図に示された間宮海峡横断鉄道計画と合わせると、樺太の鉄道をシベリア鉄道に連結することが目的であると考えられる。宗谷海峡トンネル鉄道の優先順位が低いのは、日本側が現時点では計画に賛成していないことを示すのかもしれない。

栢洲世策考廠では、この計画を前提として日本が宗谷海峡トンネルを建設してシベリア鉄道を日本に直結させるべきかどうかについて検討を行い、日本の在来線とロシアの鉄道を直結することは合理的でないと主張している。日本の新幹線の規格はロシアの鉄道に比較的近いと考えられるので、軌間1520mmの新貨物幹線を建設するか、あるいは新幹線を1520mmに改軌すれば同じ線路を走らせることは不可能ではなくなるかもしれない。しかし、高速の新幹線と鈍足の貨物列車を同じ線路に走らせるのはやはり無理がある。従って、もしシベリア鉄道を日本に直結するならば、ロシアの鉄道規格の新貨物路線を新たに建設するか、あるいは遠い将来にリニアモーターカーが普及して新幹線の客が減った時点で新幹線を改軌して貨物鉄道に転用するしかないであろう。いずれにしても、長大な新路線の建設が前提であり、莫大な費用が必要となる。そして、国境の通関の存在、日本海を利用した海運の安価さを考えると、コストに見合うメリットがあるかどうか疑問である。悪天候による船の欠航の影響がなくなる効果はあるだろうが、悪天候による列車の運行止めも起きうるだろう。私も栢洲世策考廠と同じく、少なくとも現時点では宗谷海峡トンネルは不要であると思う。

では、ロシア政府が樺太の鉄道をシベリア鉄道に連結する計画の狙いは何だろうか?以下のような目的が想像される。

1:日本政府との密約でシベリア鉄道規格の貨物輸送鉄道の日本への延伸が決まっているか、あるいは現在交渉中である。

私は政府関係者ではないので論評不能。

2:本土と樺太を結ぶ鉄道連絡船の費用や、樺太の鉄道が本土と規格の異なることによる余剰経費の削減。

新路線建設や軌間統一の工事費用に見合うとは思えない。もし見合うなら、ソ連時代に実行されているはず。

3:樺太を鉄道で本土と一体化することで、カムチャッカやマガダンなどへの海運の拠点を沿海州から樺太に移し、海運の費用を削減する。

あり得るが、費用に見合うだけのメリットがあるかどうか疑問。樺太東岸は長期間結氷するのも欠点。

4:樺太を鉄道で本土と一体化することで、中国軍が中露国境を越えて侵入してきた際の極東地区の住民の避難先として確保する。樺太南部のユジノサハリンスクをロシア東部地域の首都、あるいは臨時首都候補として整備する。

これは最も説得力がある。ナポレオン戦争や第二次世界大戦で、ロシア軍は西方からの敵の侵入に対してどんどん東へ撤退する戦術を採った。日中戦争でも中国国民党政府は南京から奥地の重慶へと撤退した。しかし、現在のロシア極東は中露国境沿いに人口も交通網も集中しており、奥地へ撤退するための交通機関も、奥地の拠点もない。中国の脅威を考慮して、中露国境から離れた地域に拠点を置き本土と鉄道で直結するのは合理的である。最悪の場合は極東のロシア人は樺太の橋頭堡に脱出して日本の支援の元に本土奪還の機会を待つこともできる。

世界主要国が核ミサイルで武装している時代に、通常兵器のみの使用を前提としたこのような昔ながらの戦術が果たしてどこまで有効なのかは私には分からない。ただ、シベリア鉄道やハバロフスク・ウラジオストク・ブラゴベシシェンスクの三都市が余りに中露国境に近いこと、冬季には河川国境は凍結して地続きになることを考えると、現在のロシア極東は通常兵器レベルでも中国軍の脅威に対して脆弱であると言える。そして、現状では中露関係は比較的良好だが、将来ダマンスキー島事件の様な軍事対立が起きないという保証は何もない。それに対しては、ハバロフスク・ウラジオストク・ブラゴベチェンスクの三都市は最前線の軍事要塞的地域とし、現在のウラジオストクの都市機能をナホトカと樺太南部に、ハバロフスクやブラゴベシシェンスクの都市機能をコムソモリスク・ナ・アムーレに移すような政策が考えられる。そして、バム鉄道が複線電化されてシベリア鉄道のメインルートとなり、現在のシベリア鉄道は北朝鮮への鉄道輸送を行うローカル線に転落することになる。

ハバロフスク・ウラジオストク・ブラゴベシシェンスクの三都市は中国が全く脅威でなかった時代に国境沿いに建設された。国境沿いの方が、満州を植民地支配するのに好都合でもあったのだろう。しかしながら、中国の経済的躍進、あるいは人口の激増は今やロシア極東に対する大きな脅威となっている。この現状で、ハバロフスクやウラジオストクに更に中枢機能を集中させるのか、それとも国境から遠いコムソモリスク・ナ・アムーレ、ナホトカ、樺太南部などに中枢機能を移すのか?その答えは恐らく数年以内に分かるはずである。

【3月23日追記】

ロシアの海底トンネルのイラストを見ると、バム鉄道から間宮海峡トンネル、樺太、宗谷海峡トンネル、北海道、青函トンネルを経て本州の日本海側に路線が延びている。これは想像だが、将来北陸新幹線や北海道新幹線が完成することを前提として、乗客が激減する並行在来線等を1067mmと1520mmの三線軌道にしてロシア規格の貨物列車を日本海縦貫線に直通運転させる計画なのかもしれない。宇都宮以北の東北本線も仙台近辺以外は閑古鳥が鳴いており、三線軌道化の候補になり得るかもしれない。青函トンネルについては、1067mmと1435mmと1520mmの四線軌道にできればベストだろう。

http://blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/474f4054109983e15d3c91470937ff1a

●シベリア鉄道延伸計画と日中東シナ海境界画定交渉再開が示すもの - 国際情勢の分析と予測

小泉元首相の秘書官であった飯島勲氏がシベリア鉄道の北海道延伸計画について触れている。彼はプーチンロシア首相・次期大統領にこの計画の了承を取っているという。むろん、これは北海道から青函トンネルを経由して本州までシベリア鉄道が延伸されることを意味すると思われる。シベリア鉄道の日本延伸計画については以前からこのブログで詳しく述べてきた。旧ソ連の1520mm軌間の鉄道網に日本の工業力が直結されることは双方にとって利益が非常に大きい。同様の計画が欧州でも進行中であり、オーストリアの首都ウィーンの郊外スロバキア共和国の首都ブラチスラバまでの延伸計画がある。欧州の1435mm軌間の鉄道と旧ソ連の1520mm軌間の鉄道の間では車両の直通は不可能で、台車の交換または荷物の積み替えが必要だった。これは輸送の時間とコストを増大させる。広大なロシアの鉄道網に欧州と日本が直結されることで、ロシアは世界覇権国の一員になる。

19世紀末のロンドンを本拠とする国際金融資本は、鉄道の発達でドイツやロシアなどの東欧内陸諸国が発展し世界覇権を奪取することを非常に恐れた。その恐れを率直に述べたのが地政学者マッキンダーの「東欧を制する者がハートランドを制し、ハートランドを制する者が世界島を制し、世界島を制する者が世界を制する」という言葉である。彼らはロシアやドイツを封じ込めるために、米国の国債金融資本と協力して1913年にFRBを設立して米国政府を乗っ取り、ロシアに居住するハザール系ユダヤ人と協力して1917年にロシア革命を起こしてロシアを乗っ取った。そして、アメリカとソ連の二極を支配することで間に位置する日本とドイツを押しつぶして世界支配を成し遂げたのだ。この世界支配の間、米国は日本を大陸から切り離すことを強く要求してきた。第二次大戦前には日本の中国や満州からの撤退を要求してハルノートを日本に突きつけた。日本の敗戦後は日本とソ連の関係改善を妨害し続け、北方領土2島返還での日ソ平和条約を「沖縄を返還しないぞ」と恫喝することで諦めさせた。ソ連・ロシアからの石油・天然ガスのパイプラインでの輸入は容認されず、米国海軍が支配する海路での輸入のみが認められてきた。日本をロシアから切り離して両国の発展を妨害することが国際金融資本の基本方針であったのだ。

シベリア鉄道の日本延伸計画は、日本が国際金融資本の支配から独立することを意味する。北方領土問題は解決され、安価で安定供給可能なパイプラインを通じてロシアの天然ガスと石油が日本に供給されることになる。ロシアのパイプラインが中東に延長されることで、日本は中東の石油と天然ガスに海路とパイプラインの両方からアクセスできることになる。また、シベリア鉄道の貨物輸送を通じて欧州に高速で貨物を輸送できる利益も、シベリアの鉱物資源を輸入できる利益も非常に大きい。ロシアにとっても日本との関係改善と貿易増加は巨大な利益である。国際金融資本の世界覇権崩壊後の世界は、技術力に優れ製造業を有する日独両国が、鉄道網・パイプライン網と資源と軍備を有するロシアと組んで世界覇権を握ることになる。米国の海軍力は日独が買い叩いて傭兵として用いるのが良いだろう。

http://blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/2e32c0a29375c8fcadf9a3d4619eb6fc

●モンゴル国で1,600キロメートルにおよぶ貨物鉄道建設計画に係る業務を受注 | 日本工営株式会社

モンゴル国で1,600キロメートルにおよぶ貨物鉄道建設計画に係る業務を受注(2013年7月4日)

日本工営株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:廣瀬典昭)は、5月14日、国営モンゴル鉄道と石炭輸送用貨物鉄道の建設計画に係るコンサルタント業務契約を締結しました。

受注した業務は、モンゴル国が国家政策として実現に注力する全国の鉄道路線整備計画のうち1,600キロメートル区間を対象とするものです。当社は締結した契約に基づき、同国が事前に実施している測量調査・土質調査・環境調査のレビュー、概略設計、顧客が実施するコントラクター入札手続きの支援を行います。

業務の契約期間は、2013年5月から2014年7月までの15ヶ月間で、契約金額は約17億円です。

受注業務で対象とする路線は、モンゴル中南部に位置する世界最大級の埋蔵量を有するとされるタバントルゴイ炭田で産出される石炭を、国境を接するロシアの既存路線との連結を通じて輸出拠点となる港湾へ輸送するための貨物鉄道です。タバントルゴイ炭田~モンゴル北東部のフートを経て既存鉄道の始点駅チョイバルサン間およびフート~中国国境ビチクト間の路線新設、ならびにチョイバルサン~ロシア国境エレンツェブに走る既存路線の改良を行うものです。総事業費は52億ドルと試算されています。

モンゴル国は世界最大級の石炭鉱山や銅金鉱山などを有し、鉱物資源を主な輸出品目としていますが、そのほとんどを中国向けとしていることから輸出先の多様化を課題としています。計画される貨物鉄道網の実現は、モンゴル国のエネルギー政策上の課題解決に重要な役割を果たすことが期待されます。また、原子力発電所の停止に伴って安価なエネルギー資源を安定的に確保するという課題を抱える我が国にとっても、同国で産出された石炭を安定的に供給する輸送路となることが期待されるものです。

日蒙両国のエネルギー政策における課題解決に寄与する意義の大きな本事業に対し、当社は誠意をもって臨むとともに、これまでに蓄積してきた鉄道事業に係る技術を生かし両国の豊かさの実現に貢献すべく力を尽くします。

【参考】業務対象路線

http://www.n-koei.co.jp/news/2013/20130704.html

【私のコメント】

昨夜のNHKニュースで日本企業がモンゴルの鉄道建設を受注したことが報道されていた。現在中国向けに輸出している石炭などの資源をロシア経由で日本や南朝鮮などに輸出する計画とのことだった。軌間1435mmの標準軌の中国と異なりモンゴルの軌間はロシアと同一の1520mmであり、ロシアの鉄道網に直結することになるだろう(中国への輸送は積み替えか貨車の台車変更が必要で時間もコストもかかる)。ネットで調べると日本工営という会社らしい。HPに書かれた鉄道建設計画が実に興味深い。モンゴル南部のゴビ砂漠を東西に走る長大な鉄道路線(以下、本線と呼ぶ)とそこから分岐して中国やロシアに向かう支線に分かれている。中国やロシアに向かう支線は満州・内モンゴル・新疆ウイグル自治区・トゥーバ共和国・アルタイ共和国に向かっており、これらの少数民族地域(モンゴルと同じツラン系)が独立したり中央政府に対する高い自治権を獲得した場合には、満州を経て大連港や北朝鮮の港湾を利用するか、あるいはアルタイ共和国or新疆ウイグル自治区を経てカザフスタン経由でトルコに向かうか、更には内モンゴル・チベット経由でインドに向かう等の鉄道網に発展可能である。

日本からユーラシア西部に向かう鉄道はロシアのシベリア鉄道(バム鉄道含む)と、中国からカザフスタンを経由する鉄道がある。満州からモンゴル経由でカザフスタンに向かう鉄道は中国とロシアのいずれも通過しない第三のルートとして非常に貴重であり、今後日本が中国やロシアとの関係が悪化した場合に備えて是非確保しておきたい路線だ。このルートは遊牧民族が利用した草原の道に一致しており、関岡英之が「帝国陸軍見果てぬ防共回廊」で示したモンゴルからトルコに至る回廊地帯にも一致する。中露両国に挟まれたモンゴルは満州やトルコ系中央アジア諸国と協力して東西交通の大動脈の地位に返り咲くことが可能になるのだ。

1月5日のニュースではサハリンから首都圏に至る天然ガスパイプライン建設計画が取り上げられている。従来の日本は米軍による輸送ルート遮断の脅迫のためパイプライン建設が不可能で短距離でもLNGで輸入してきた。ロシアの天然ガスパイプラインやシベリア鉄道の日本への延伸は日本を大陸のランドパワーにアクセス可能にすることで、ランドパワーの時代となる21世紀の日本の発展の助けになるだろう。ロシアに対する交渉力確保の観点から、できればカザフスタンからモンゴル・満州・統一朝鮮経由で日本に至る鉄道(軌間1520mmで積み替えなし)や天然ガスパイプラインも建設しておきたい所だ。

↓↓↓ 一日一回クリックしていただくと更新の励みになります。

にほんブログ村

にほんブログ村

タグボートにえい航されながら北海道ガスの石狩LNG基地に接岸する「エネルギーアドバンス」=2013年12月12日、石狩湾新港(本社ヘリから、北波智史撮影)

真っ白な球状タンクを背負った巨大な船が昨年12月12日、石狩湾新港に現れた。

液化天然ガス(LNG)タンカー「エネルギーアドバンス」(全長289メートル、11万9233トン)。北海道ガスのLNG基地にゆっくりと接岸した。出発地は、サハリン南部の開発プロジェクト「サハリン2」のプリゴロドノエ基地。昨年9回目、年内最後の寄港だった。

「契約する札幌圏など55万軒のうち、半数にサハリン産LNGが使われています」。北ガス石狩LNG基地所長の猪熊一秀(45)はそう解説した。

2019年に北海道電力が石狩湾新港で稼働を予定するLNG火力発電所も、サハリン産燃料の使用が有力視されている。

■液化し運搬割高

プリゴロドノエから石狩湾までは約450キロ、わずか1日で着く距離が利点だ。

ただ、天然ガスを液化して船で運び、日本で再びガス化すると、割高になる。注目されるのがガスのまま送るパイプラインだ。

「サハリンから安く大量の天然ガスを運べれば、各地で小規模な発電所が稼働でき、産業誘致にも役立つ」。前北海道未来総合研究所理事長の原勲(74)は言う。

かつてサハリンと北海道を結ぶパイプライン構想があった。

サハリン北東部から延びるパイプラインが石狩湾沿いに上陸。さらに石狩平野を縦断、太平洋を経由し、首都圏まで約2400キロ―。1990年代に国際石油資本のエクソンモービルなどが構想したが、04年に立ち消えになった。原は構想推進の中心人物の一人だった。

■原発推進で頓挫

計画が頓挫した理由について、原は「大口購入する東京電力などが反対した」と証言する。当時、国による原子力発電推進の下、電力各社は原発増設に傾き、道内では泊原発3号機(後志管内泊村)が建設中だった。ロシアに対する警戒感も根強く、漁業や環境への影響懸念もあり、日の目を見なかった。

しかし、福島第1原発事故後、火力発電所の燃料を安く調達できるガスパイプラインに再び注目が集まる。

幻となったロシア極東とのパイプライン構想はいま、新潟県で浮上している。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/economic/513519.html

●サハリン産ガスを直接供給=パイプラインで北海道へ - 国際情勢の分析と予測

北方領土問題の解決と共に、ロシアと日本を直結するガスパイプラインの建設が始まろうとしている。日本国内では既に最大の消費地の首都圏から新潟までのパイプラインは完成しており、むつ小川原とこれらの地域の間を結ぶパイプラインを建設することは日本にとってもロシアにとっても大きな利益となる。

ロシアはトルコ・ウクライナなどの中進国が西欧と同じ価格ではガスを購入できずに価格を値切ることに腹を立てており、アジアで安定的に高値でガスを購入してくれるであろう唯一の先進国である日本に直接ガスを売りたがっている。中国や韓国と比較して、日本の市場としての安定性は圧倒的だからだ。また、将来シベリアのガスパイプラインが建設されてロシアが欧州にもアジアにも自由にガスを輸出できる状態になることは、ロシアのランドパワーとしての力を圧倒的に高めることになる。

北方領土問題の解決で日露関係が改善することが如何にロシアの国力を劇的に増大させるかということがよく分かる。これこそ、米国が北方領土問題の解決に強硬に反対していた最大の理由である。「Siberian Curse」には、「ロシアはシベリアの発展のために中国と安定した経済関係を築く必要があり、その為には米国の軍事的プレゼンスが必要」という内容のことが書いてあるが、これはつまりロシアを現在の日本のような米国の属国にして、中国の脅威から守って貰うために米国の言いなりになる状態にしたいという米国の戦略を示したものである。しかしながら米国は属国を脅迫して金を奪うしか取り柄のない三流国家に成り下がりつつあり、それを見越したロシアは米国を一蹴して日本との関係強化を望んだということであろう。

ロシアは表向きは米国の侵略に抵抗するために中国との親密な関係を演出しているが、実際には極東地区の住民を中心に中国の脅威に怯える悲鳴が上がっている。愚かな中国の人民はロシアに向かって「ウラジオストクやハバロフスクは中国のものであり奪還する」と豪語したり、シベリアの資源に露骨な関心を示したりしてロシア人の恐怖心を煽ってきた。実に愚かな外交であったと言わざるを得ない。小渕政権以後の日本の首相の中国に対する毅然とした姿勢は、中国の脅威に怯えるロシア極東の住民にとって非常に頼もしいものであったと思われる。今や米国の世界覇権消失とともに日露平和条約が締結されようとしており、日露友好を基盤とした日本とロシアの輝かしい未来が始まろうとしている。第二次大戦後に一世紀に渡る戦争の歴史を終えて固い同盟を結んだ独仏両国が欧州を政治的・経済的に事実上支配しているように、冷戦後に一世紀以上に渡る戦争と対立の歴史を終えて日露が同盟を結ぶならば、それはアジアを政治的・経済的に支配するものとなるだろう。

<石油から天然ガスへのエネルギーシフトがもたらすユーラシアの地政学的転換>

ピークオイルという言葉が示すように、世界の石油生産は既に頂点を過ぎて徐々に減少し始めている。今後の世界のエネルギーは、石油に比べ残存埋蔵量が多く、石油ほどは中東地区に偏在していない天然ガスと石炭に切り替わっていくことだろう。

液体・固体で輸送が容易な石油・石炭と異なり、天然ガスは気体である点が輸送を困難にする。海上輸送はLNGの形で行われるが、液化の際に膨大なエネルギーを必要とし、更に液化・気化の設備投資のコスト、高価な輸送船も必要である。これと比べると、パイプラインでの輸送は気体のまま輸送できるし、陸上パイプラインの場合は沿線地域でも利用可能である利点がある。海底パイプラインも、既に黒海を経てロシアかトルコに至るブルーストリームパイプラインが順調に運営されており、樺太と北海道、北海道と本州の間の海底パイプライン建設は技術的に問題ないと思われる。沿海州から日本海海底を経て新潟に至るルートの建設も不可能ではないだろう。

また、日本国内でも首都圏・名古屋周辺・関西地区では都市ガス会社による地域ガスパイプライン網が完成しており、これらを連結するパイプラインを建設することで日本の人口の大部分が安価なパイプライン輸送の天然ガスを利用可能になると思われる。首都圏と名古屋の間のパイプライン建設については、第二東名高速道路中間分離帯等に設置し、高速道路と同時に建設することで用地取得コストを引き下げるという提案もあるようだ。

これらのパイプラインの建設、電気自動車の普及などによって、日本の石油消費は暖房用灯油・ガソリン・軽油・温室農業用の重油などの分野で大幅に減少させることが可能と思われる。また、日本は工業分野で競合する韓国や台湾よりもパイプライン輸送ガスの供給で先行することにより、エネルギーコストの面で優位に立つことが可能になる。

パイプラインは主に陸上に建設されるものであり、そのネットワーク形成は広大な面積を有する大陸国家のランドパワーを大きく増大させるものである。石油から天然ガスへとエネルギー源の移動が起こることは、ロシアやイラン・カザフスタン・パキスタンなどの中東~中央アジア諸国のランドパワーを増大させる。海上輸送の優位性は失われる訳ではないが、相対的に低下することになる。強大な海軍力で世界の海を支配することにより世界覇権を維持してきた米英ユダヤ連合の力もこれにより相対的に低下する。その焦りが、米国のアフガン・イラク侵略やイランへの軍事圧力、中央アジアへの軍隊派遣などの一連の行動の理由であろう。また、北方領土問題解決に反対して日露関係を悪化させることで、中国の脅威に対してロシアが米国の軍事的援助に依存するしかない状況に持ち込んでロシアを属国化したいという米国の戦略も、中東侵略と同様の焦りが原因であると思われる。

今後のユーラシア地区の地域間競争を考えると、ロシアなどのガスパイプライン網を有する内陸国家と良好な関係を持ち、大陸国家と自国の間に不安定な外国を持たない、海洋に面した地域が海運やパイプライン輸送天然ガスの安いコストを武器に優位に立つと思われる。

最近のインドとパキスタンの関係改善はガスパイプライン建設に関連したものであり、両国は今後の発展が期待される。一方、中国は漢民族に支配された西部の少数民族の不満が高まっている。これらの地域を経由するガスパイプラインが最近完成したばかりであるが、今後チベットやウイグル、内蒙古自治区などで分離独立を求める運動が高まるとパイプライン輸送が滞り困難な事態となるであろう。また、事態収拾のためにこれらの少数民族を独立させた後も、漢民族による弾圧への強い憎悪が継続し、現在のバルト三国やポーランドの反ロシア政策と同様の敵対的政策のため円滑なパイプライン輸送は困難となると思われる。ロシアも人口14億の中国が強大化することは望まないと考えられるので、ロシアからのガス輸出もあまり期待できないだろう。台湾も中国の沖合という地理的条件を考えると不利である。韓国は北朝鮮地域の情勢と中国を含めた東アジア情勢次第ではロシアからのガス輸出が期待できるが、日本の安全保障を考えると中国だけでなく韓国もロシアのガスパイプライン網から切り離された低開発地域に留まらせることが理想的であろう。日韓併合による文明化という恩を忘れて、捏造された従軍慰安婦強制連行問題等で日本を罵倒する主張を世界に撒き散らし続けた韓国という国に対して日本は強い罰を与える必要がある。これは、韓国・イスラエルを見せしめにして東欧諸国の反ロシア感情を抑制したいロシア、イスラエルを見せしめにして東欧諸国の反ドイツ感情を抑制したいドイツも同意すると思われる。

http://blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/56db3b4855704e642d0095f08084aab6

●宗谷海峡ガスパイプライン計画を前原政調会長が検討:米国から独立しはじめた日本 - 国際情勢の分析と予測

ロシア訪問中の前原政策調査会長は5月3日にロシア側と会談し、サハリンから北海道へのガスパイプラインの建設計画について触れた。この計画については既に私が6年前に記事にしているので上記リンクをお読みいただきたい。6年前の記事との変化としては、パイプラインを本州に延伸する場合に東北地方の太平洋岸の被災地を通過することが挙げられる。これは、パイプラインを東北地方太平洋岸の海底に敷設することを意味すると思われる。陸上よりも海底の方が建設コストが安いようだ。

従来の日本はロシアからの輸入を含めて天然ガスは全て液化させて船で輸入してきた。これは、米国や国際金融資本の命令で、日本はロシアからのパイプラインによるガス輸入が禁止されていたからだと思われる。米国としては日本をコントロールするために、日本の輸出入が全て海運と空運で行われるべきであり、日本周辺海域と空域を米軍が支配することで日本を完全支配するという方針であったのだと思われる。今回の前原の発言はこの米国による日本支配が終焉し、日本が独立国としてロシアと自由に取引できる状態に移行しつつあることを示している。

液化天然ガスは輸出入相手国の多角化が可能だが液化・ガス化のコストが高いこと、輸送船のコストが高いことからどうしても割高になる。ロシアのガス田は日本に比較的近いのでパイプラインで輸入するのが合理的である。日本にとって、コストが安く安定供給が期待でき、供給源を多角化できる利益は非常に大きい。ロシアとしても、金持ちで絶対に支払いが滞ることの無い上客の日本とのガスパイプライン建設は極めて利益が大きい。ウクライナやベラルーシなどの貧乏国よりも日本にガスを売った方がロシアは絶対に得なのだ。中国以外のガス輸出先を東アジアに確保することで中国に対する価格交渉力を高めることもできる利益もある。

このようにロシアと日本が友好関係を持つことは両国に巨大な利益をもたらす。それは米国の日本やロシアに対する影響力の低下を意味する。また、米国の次の寄生先として日本とロシアを乗っ取るという1985年以降の国際金融資本の戦略を不可能にすることになる。それ故に国際金融資本は日露友好を警戒し日本を脅迫し続けてきたのだろう。しかし、今や国際金融資本自体が滅亡しつつあり、やっと日露両国の支配階層が切望してきた日露友好が可能になりつつあるのだと思われる。パイプライン建設の次には必ずや北方領土問題の解決と宗谷海峡トンネル建設によるシベリア鉄道の日本への延伸が発表されるはずだ。

http://blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/fa1878e04b8462c429c674605716508f

●間宮海峡トンネル建設+改軌で樺太の鉄道がロシア本土に直結される計画の目的は何か? - 国際情勢の分析と予測

2002年7月に発表された樺太の鉄道の軌間をロシア本土と同じ1520mmに統一する計画は現在工事が進められている様である。ロシア鉄道路線図に示された間宮海峡横断鉄道計画と合わせると、樺太の鉄道をシベリア鉄道に連結することが目的であると考えられる。宗谷海峡トンネル鉄道の優先順位が低いのは、日本側が現時点では計画に賛成していないことを示すのかもしれない。

栢洲世策考廠では、この計画を前提として日本が宗谷海峡トンネルを建設してシベリア鉄道を日本に直結させるべきかどうかについて検討を行い、日本の在来線とロシアの鉄道を直結することは合理的でないと主張している。日本の新幹線の規格はロシアの鉄道に比較的近いと考えられるので、軌間1520mmの新貨物幹線を建設するか、あるいは新幹線を1520mmに改軌すれば同じ線路を走らせることは不可能ではなくなるかもしれない。しかし、高速の新幹線と鈍足の貨物列車を同じ線路に走らせるのはやはり無理がある。従って、もしシベリア鉄道を日本に直結するならば、ロシアの鉄道規格の新貨物路線を新たに建設するか、あるいは遠い将来にリニアモーターカーが普及して新幹線の客が減った時点で新幹線を改軌して貨物鉄道に転用するしかないであろう。いずれにしても、長大な新路線の建設が前提であり、莫大な費用が必要となる。そして、国境の通関の存在、日本海を利用した海運の安価さを考えると、コストに見合うメリットがあるかどうか疑問である。悪天候による船の欠航の影響がなくなる効果はあるだろうが、悪天候による列車の運行止めも起きうるだろう。私も栢洲世策考廠と同じく、少なくとも現時点では宗谷海峡トンネルは不要であると思う。

では、ロシア政府が樺太の鉄道をシベリア鉄道に連結する計画の狙いは何だろうか?以下のような目的が想像される。

1:日本政府との密約でシベリア鉄道規格の貨物輸送鉄道の日本への延伸が決まっているか、あるいは現在交渉中である。

私は政府関係者ではないので論評不能。

2:本土と樺太を結ぶ鉄道連絡船の費用や、樺太の鉄道が本土と規格の異なることによる余剰経費の削減。

新路線建設や軌間統一の工事費用に見合うとは思えない。もし見合うなら、ソ連時代に実行されているはず。

3:樺太を鉄道で本土と一体化することで、カムチャッカやマガダンなどへの海運の拠点を沿海州から樺太に移し、海運の費用を削減する。

あり得るが、費用に見合うだけのメリットがあるかどうか疑問。樺太東岸は長期間結氷するのも欠点。

4:樺太を鉄道で本土と一体化することで、中国軍が中露国境を越えて侵入してきた際の極東地区の住民の避難先として確保する。樺太南部のユジノサハリンスクをロシア東部地域の首都、あるいは臨時首都候補として整備する。

これは最も説得力がある。ナポレオン戦争や第二次世界大戦で、ロシア軍は西方からの敵の侵入に対してどんどん東へ撤退する戦術を採った。日中戦争でも中国国民党政府は南京から奥地の重慶へと撤退した。しかし、現在のロシア極東は中露国境沿いに人口も交通網も集中しており、奥地へ撤退するための交通機関も、奥地の拠点もない。中国の脅威を考慮して、中露国境から離れた地域に拠点を置き本土と鉄道で直結するのは合理的である。最悪の場合は極東のロシア人は樺太の橋頭堡に脱出して日本の支援の元に本土奪還の機会を待つこともできる。

世界主要国が核ミサイルで武装している時代に、通常兵器のみの使用を前提としたこのような昔ながらの戦術が果たしてどこまで有効なのかは私には分からない。ただ、シベリア鉄道やハバロフスク・ウラジオストク・ブラゴベシシェンスクの三都市が余りに中露国境に近いこと、冬季には河川国境は凍結して地続きになることを考えると、現在のロシア極東は通常兵器レベルでも中国軍の脅威に対して脆弱であると言える。そして、現状では中露関係は比較的良好だが、将来ダマンスキー島事件の様な軍事対立が起きないという保証は何もない。それに対しては、ハバロフスク・ウラジオストク・ブラゴベチェンスクの三都市は最前線の軍事要塞的地域とし、現在のウラジオストクの都市機能をナホトカと樺太南部に、ハバロフスクやブラゴベシシェンスクの都市機能をコムソモリスク・ナ・アムーレに移すような政策が考えられる。そして、バム鉄道が複線電化されてシベリア鉄道のメインルートとなり、現在のシベリア鉄道は北朝鮮への鉄道輸送を行うローカル線に転落することになる。

ハバロフスク・ウラジオストク・ブラゴベシシェンスクの三都市は中国が全く脅威でなかった時代に国境沿いに建設された。国境沿いの方が、満州を植民地支配するのに好都合でもあったのだろう。しかしながら、中国の経済的躍進、あるいは人口の激増は今やロシア極東に対する大きな脅威となっている。この現状で、ハバロフスクやウラジオストクに更に中枢機能を集中させるのか、それとも国境から遠いコムソモリスク・ナ・アムーレ、ナホトカ、樺太南部などに中枢機能を移すのか?その答えは恐らく数年以内に分かるはずである。

【3月23日追記】

ロシアの海底トンネルのイラストを見ると、バム鉄道から間宮海峡トンネル、樺太、宗谷海峡トンネル、北海道、青函トンネルを経て本州の日本海側に路線が延びている。これは想像だが、将来北陸新幹線や北海道新幹線が完成することを前提として、乗客が激減する並行在来線等を1067mmと1520mmの三線軌道にしてロシア規格の貨物列車を日本海縦貫線に直通運転させる計画なのかもしれない。宇都宮以北の東北本線も仙台近辺以外は閑古鳥が鳴いており、三線軌道化の候補になり得るかもしれない。青函トンネルについては、1067mmと1435mmと1520mmの四線軌道にできればベストだろう。

http://blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/474f4054109983e15d3c91470937ff1a

●シベリア鉄道延伸計画と日中東シナ海境界画定交渉再開が示すもの - 国際情勢の分析と予測

小泉元首相の秘書官であった飯島勲氏がシベリア鉄道の北海道延伸計画について触れている。彼はプーチンロシア首相・次期大統領にこの計画の了承を取っているという。むろん、これは北海道から青函トンネルを経由して本州までシベリア鉄道が延伸されることを意味すると思われる。シベリア鉄道の日本延伸計画については以前からこのブログで詳しく述べてきた。旧ソ連の1520mm軌間の鉄道網に日本の工業力が直結されることは双方にとって利益が非常に大きい。同様の計画が欧州でも進行中であり、オーストリアの首都ウィーンの郊外スロバキア共和国の首都ブラチスラバまでの延伸計画がある。欧州の1435mm軌間の鉄道と旧ソ連の1520mm軌間の鉄道の間では車両の直通は不可能で、台車の交換または荷物の積み替えが必要だった。これは輸送の時間とコストを増大させる。広大なロシアの鉄道網に欧州と日本が直結されることで、ロシアは世界覇権国の一員になる。

19世紀末のロンドンを本拠とする国際金融資本は、鉄道の発達でドイツやロシアなどの東欧内陸諸国が発展し世界覇権を奪取することを非常に恐れた。その恐れを率直に述べたのが地政学者マッキンダーの「東欧を制する者がハートランドを制し、ハートランドを制する者が世界島を制し、世界島を制する者が世界を制する」という言葉である。彼らはロシアやドイツを封じ込めるために、米国の国債金融資本と協力して1913年にFRBを設立して米国政府を乗っ取り、ロシアに居住するハザール系ユダヤ人と協力して1917年にロシア革命を起こしてロシアを乗っ取った。そして、アメリカとソ連の二極を支配することで間に位置する日本とドイツを押しつぶして世界支配を成し遂げたのだ。この世界支配の間、米国は日本を大陸から切り離すことを強く要求してきた。第二次大戦前には日本の中国や満州からの撤退を要求してハルノートを日本に突きつけた。日本の敗戦後は日本とソ連の関係改善を妨害し続け、北方領土2島返還での日ソ平和条約を「沖縄を返還しないぞ」と恫喝することで諦めさせた。ソ連・ロシアからの石油・天然ガスのパイプラインでの輸入は容認されず、米国海軍が支配する海路での輸入のみが認められてきた。日本をロシアから切り離して両国の発展を妨害することが国際金融資本の基本方針であったのだ。

シベリア鉄道の日本延伸計画は、日本が国際金融資本の支配から独立することを意味する。北方領土問題は解決され、安価で安定供給可能なパイプラインを通じてロシアの天然ガスと石油が日本に供給されることになる。ロシアのパイプラインが中東に延長されることで、日本は中東の石油と天然ガスに海路とパイプラインの両方からアクセスできることになる。また、シベリア鉄道の貨物輸送を通じて欧州に高速で貨物を輸送できる利益も、シベリアの鉱物資源を輸入できる利益も非常に大きい。ロシアにとっても日本との関係改善と貿易増加は巨大な利益である。国際金融資本の世界覇権崩壊後の世界は、技術力に優れ製造業を有する日独両国が、鉄道網・パイプライン網と資源と軍備を有するロシアと組んで世界覇権を握ることになる。米国の海軍力は日独が買い叩いて傭兵として用いるのが良いだろう。

http://blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/2e32c0a29375c8fcadf9a3d4619eb6fc

●モンゴル国で1,600キロメートルにおよぶ貨物鉄道建設計画に係る業務を受注 | 日本工営株式会社

モンゴル国で1,600キロメートルにおよぶ貨物鉄道建設計画に係る業務を受注(2013年7月4日)

日本工営株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:廣瀬典昭)は、5月14日、国営モンゴル鉄道と石炭輸送用貨物鉄道の建設計画に係るコンサルタント業務契約を締結しました。

受注した業務は、モンゴル国が国家政策として実現に注力する全国の鉄道路線整備計画のうち1,600キロメートル区間を対象とするものです。当社は締結した契約に基づき、同国が事前に実施している測量調査・土質調査・環境調査のレビュー、概略設計、顧客が実施するコントラクター入札手続きの支援を行います。

業務の契約期間は、2013年5月から2014年7月までの15ヶ月間で、契約金額は約17億円です。

受注業務で対象とする路線は、モンゴル中南部に位置する世界最大級の埋蔵量を有するとされるタバントルゴイ炭田で産出される石炭を、国境を接するロシアの既存路線との連結を通じて輸出拠点となる港湾へ輸送するための貨物鉄道です。タバントルゴイ炭田~モンゴル北東部のフートを経て既存鉄道の始点駅チョイバルサン間およびフート~中国国境ビチクト間の路線新設、ならびにチョイバルサン~ロシア国境エレンツェブに走る既存路線の改良を行うものです。総事業費は52億ドルと試算されています。

モンゴル国は世界最大級の石炭鉱山や銅金鉱山などを有し、鉱物資源を主な輸出品目としていますが、そのほとんどを中国向けとしていることから輸出先の多様化を課題としています。計画される貨物鉄道網の実現は、モンゴル国のエネルギー政策上の課題解決に重要な役割を果たすことが期待されます。また、原子力発電所の停止に伴って安価なエネルギー資源を安定的に確保するという課題を抱える我が国にとっても、同国で産出された石炭を安定的に供給する輸送路となることが期待されるものです。

日蒙両国のエネルギー政策における課題解決に寄与する意義の大きな本事業に対し、当社は誠意をもって臨むとともに、これまでに蓄積してきた鉄道事業に係る技術を生かし両国の豊かさの実現に貢献すべく力を尽くします。

【参考】業務対象路線

http://www.n-koei.co.jp/news/2013/20130704.html

【私のコメント】

昨夜のNHKニュースで日本企業がモンゴルの鉄道建設を受注したことが報道されていた。現在中国向けに輸出している石炭などの資源をロシア経由で日本や南朝鮮などに輸出する計画とのことだった。軌間1435mmの標準軌の中国と異なりモンゴルの軌間はロシアと同一の1520mmであり、ロシアの鉄道網に直結することになるだろう(中国への輸送は積み替えか貨車の台車変更が必要で時間もコストもかかる)。ネットで調べると日本工営という会社らしい。HPに書かれた鉄道建設計画が実に興味深い。モンゴル南部のゴビ砂漠を東西に走る長大な鉄道路線(以下、本線と呼ぶ)とそこから分岐して中国やロシアに向かう支線に分かれている。中国やロシアに向かう支線は満州・内モンゴル・新疆ウイグル自治区・トゥーバ共和国・アルタイ共和国に向かっており、これらの少数民族地域(モンゴルと同じツラン系)が独立したり中央政府に対する高い自治権を獲得した場合には、満州を経て大連港や北朝鮮の港湾を利用するか、あるいはアルタイ共和国or新疆ウイグル自治区を経てカザフスタン経由でトルコに向かうか、更には内モンゴル・チベット経由でインドに向かう等の鉄道網に発展可能である。

日本からユーラシア西部に向かう鉄道はロシアのシベリア鉄道(バム鉄道含む)と、中国からカザフスタンを経由する鉄道がある。満州からモンゴル経由でカザフスタンに向かう鉄道は中国とロシアのいずれも通過しない第三のルートとして非常に貴重であり、今後日本が中国やロシアとの関係が悪化した場合に備えて是非確保しておきたい路線だ。このルートは遊牧民族が利用した草原の道に一致しており、関岡英之が「帝国陸軍見果てぬ防共回廊」で示したモンゴルからトルコに至る回廊地帯にも一致する。中露両国に挟まれたモンゴルは満州やトルコ系中央アジア諸国と協力して東西交通の大動脈の地位に返り咲くことが可能になるのだ。

1月5日のニュースではサハリンから首都圏に至る天然ガスパイプライン建設計画が取り上げられている。従来の日本は米軍による輸送ルート遮断の脅迫のためパイプライン建設が不可能で短距離でもLNGで輸入してきた。ロシアの天然ガスパイプラインやシベリア鉄道の日本への延伸は日本を大陸のランドパワーにアクセス可能にすることで、ランドパワーの時代となる21世紀の日本の発展の助けになるだろう。ロシアに対する交渉力確保の観点から、できればカザフスタンからモンゴル・満州・統一朝鮮経由で日本に至る鉄道(軌間1520mmで積み替えなし)や天然ガスパイプラインも建設しておきたい所だ。

↓↓↓ 一日一回クリックしていただくと更新の励みになります。

やはり「私のコメント」が読みたい

電通よ、最強のリーダーを創造するのだ。

プーチンでいいよ。

ZOUTEIせよ!