全国学力テスト結果の報道によって、新聞社の学力が試されるという皮肉な結果となりました。10月13日付の日本経済新聞に『正しい生活 成績向上の道』と題して全国学力テストの結果の一部とその解説が掲載されています。

『朝食を毎日食べ、就寝の時刻も一定した層ほど小6、中3とも平均正答率が高いという結果が出た。規則正しい生活習慣が成績の向上につながっている』

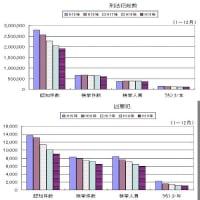

朝食を毎日食べている層はまったく食べない層に比べ中3国語(基礎問題)の正答率で12.6ポイント、数学(同)では20.8ポイントの差があったと解説しています。就寝についても毎日同じくらいの時刻に就寝している層の正答率はまったくしていない層より全科目で7.5~16.5ポイント上回ったとしています。

朝食を毎日食べ、規則正しい生活をすれば成績が上ると、この記事は教えていまが、そんなことで成績が良くなるって、信じられるでしょうか? 実は次のように解釈することも可能です。

朝食をきちんと食べ、規則正しい生活をさせる家庭は教育環境に配慮する可能性が高く、それが成績の高さに影響したと見ることができます。つまり「良好な教育環境への配慮」が「朝食と規則正しい就寝」と「成績向上」の双方に影響したと考えるのが自然です。「成績向上」は「朝食と規則正しい就寝」のためであるという解釈は理解できません。

「朝食と規則正しい就寝」と「成績向上」は、一見、関係があるように見えますが、実際の因果関係はないか、あっても僅かです。このような関係は擬似相関と呼ばれます。

擬似相関の例を挙げます。灯油の販売量が増えると脳卒中の発生が増加するという関係が発見されたとします。灯油が脳卒中の原因と考えるのは早計です。寒さという要素が両者の増加の原因になっているだけのことで、灯油と脳卒中との間に関係はありません。この場合、寒さは交絡因子と呼ばれます。上の例では「良好な教育環境への配慮」が交絡因子となります。二つの事柄の関係を見るときは交絡因子の影響を排除しなければなりません。

朝食を毎日食べ、規則正しい生活をすれば成績が上るという、記事のメッセージは恐らく誤りでしょう。400万部の影響力は決して小さいものではありません。学力テスト記事で、図らずも記者やデスクの学力が露呈してしまいました。記者は国民を教えるという教師のような大切な役割を担っていますから、記者の能力に対する期待値もまた大きいと思うわけです。

『朝食を毎日食べ、就寝の時刻も一定した層ほど小6、中3とも平均正答率が高いという結果が出た。規則正しい生活習慣が成績の向上につながっている』

朝食を毎日食べている層はまったく食べない層に比べ中3国語(基礎問題)の正答率で12.6ポイント、数学(同)では20.8ポイントの差があったと解説しています。就寝についても毎日同じくらいの時刻に就寝している層の正答率はまったくしていない層より全科目で7.5~16.5ポイント上回ったとしています。

朝食を毎日食べ、規則正しい生活をすれば成績が上ると、この記事は教えていまが、そんなことで成績が良くなるって、信じられるでしょうか? 実は次のように解釈することも可能です。

朝食をきちんと食べ、規則正しい生活をさせる家庭は教育環境に配慮する可能性が高く、それが成績の高さに影響したと見ることができます。つまり「良好な教育環境への配慮」が「朝食と規則正しい就寝」と「成績向上」の双方に影響したと考えるのが自然です。「成績向上」は「朝食と規則正しい就寝」のためであるという解釈は理解できません。

「朝食と規則正しい就寝」と「成績向上」は、一見、関係があるように見えますが、実際の因果関係はないか、あっても僅かです。このような関係は擬似相関と呼ばれます。

擬似相関の例を挙げます。灯油の販売量が増えると脳卒中の発生が増加するという関係が発見されたとします。灯油が脳卒中の原因と考えるのは早計です。寒さという要素が両者の増加の原因になっているだけのことで、灯油と脳卒中との間に関係はありません。この場合、寒さは交絡因子と呼ばれます。上の例では「良好な教育環境への配慮」が交絡因子となります。二つの事柄の関係を見るときは交絡因子の影響を排除しなければなりません。

朝食を毎日食べ、規則正しい生活をすれば成績が上るという、記事のメッセージは恐らく誤りでしょう。400万部の影響力は決して小さいものではありません。学力テスト記事で、図らずも記者やデスクの学力が露呈してしまいました。記者は国民を教えるという教師のような大切な役割を担っていますから、記者の能力に対する期待値もまた大きいと思うわけです。