南米チリ原産で数年ごとにしか咲かない花として知られる「プヤ・アルペストリス」(和名ヒスイラン)が大阪市立大学理学部付属植物園(大阪府交野市)で2年ぶりに開花し、来園者を楽しませている。見頃は今月中旬まで。

ヒスイランはパイナップル科の植物で、アンデス山脈の3000メートル級の高地で育つ。とがった枝に花が咲き、花弁が宝石のヒスイのような色をしていることから、元園長で同大学の岡田博名誉教授が平成15年に名付けたという。(産経ニュースより)

6月8日出かけてきました。

大阪市立大学理学部付属植物園

生駒山系の北西部、標高40~120mに位置し、淀川支流に面する扇状系の斜面で4つの尾根と3つの谷を含む起伏に富んだ地形となっています。

用地面積、255,300㎡。

昭和16年3月、「満蒙開拓団」として移住する人たちの訓練施設「大阪市興亜拓殖訓練道場」として開設され、昭和20年9月、農事指導等を行うための「大阪市立農事練習所」に。

昭和25年4月、大阪市立大学に移管され、理工学部附属植物園となりました。

昭和34年4月、理工学部分離に伴い、理学部附属植物園となりました。

植物園では国内外のさまざまな植物を遺伝子資源として種子、あるいは生きた状態で収集保存しています。それらを含めた種々の植物の系統進化学的・環境応答学的な側面を分類学、生理学、生態学、育種学の手法を用いて研究しています。

研究成果は植物の保全、あるいは将来における人類の生活向上のために必要な情報として広く一般にも公開しています。

収集植物、約6,000種類 30,000本。

入口正面の撮影ポイントです。

岡田先生達と「プヤ・アルペストリス」へ。

3本植えられています。

説明される先生。

天気が良ければ梯子をかけて、皆さんに蜜を味わってもらえるんですが・・・と。

指を入れ味わっておられる方も・・・。雨後のため、甘味が薄かったようです。

「6月6日開花が進んでいます。

最初に開花した花序は212輪の花が確認されています。

6月2日(日)の午後、開花しました。

2本目にも青い蕾が出てきていますので、2~3日中の開花だと思われます。

6月1日花序の一番高いものに、青い蕾が確認できました。

花序の高さは高いものから270㎝、260㎝、200㎝です。」

違う方面から。

プヤ・アルペストリスの向こうに見えている背の高い樹は・・・。

次はいつ咲くのでしょうか?。

園内を散策します。

6~9月にかけて咲く夏を代表する花の1つです。

インド原産の常緑低木で、葉が竹の葉のように狭く、花が桃の花に似ていることから「夾竹桃」と呼ばれ、日本へは江戸時代の渡来しました。

花は一般的には八重ですが、一重のものもあり、花には香りがあり、淡い黄色、淡い紅色、白色など、美しい花を咲かせます。

こちらでは、いろいろな種類を咲かせ研究されているとのことです。

病害虫、大気汚染等に強い強靭な性質で、海岸や高速道路沿いによく植えられています。

ユリノキの名前は、花の形からチューリップツリーとも言われています。 葉の形からハンテンボク(半纏木)とも呼ばれています。

チョット遅かった。

花は6月初旬に咲き、大輪で淡桃色で優美で清楚な姿で、ほのかな良い香がする美しい花です。

6月の季節の花として、ハナショウブ・アジサイは日本を代表する花に数えられています。

アヤメ科 3種の違い

アヤメは、乾燥地を好み5月上~中旬に咲きます。葉の幅は狭く濃緑色で、葉の主脈は不明瞭。紫、白で花径は8cm内外。

ハナショウブは湿地または乾地。5月下旬~6月、葉の幅は中位。葉の主脈は太く、紅紫・紫・白、絞り覆輪など。15cm内外。

カキツバタは湿地または浅水地。5月中~下旬、葉の幅広く黄色味帯びる。青紫・紫・白、12cm内外。

ハナショウブは花を見るために改良されたもので、3つの系統に分かれます。

☆ 江戸系

ハナショウブのうちで最初に出来た園芸品種で、江戸中期に改良され、葉は直立性で花茎超出し、花は6弁咲き(6英)が中心です。

☆ 肥後系

江戸系から改良されたもので、ハナショウブの中では最も改良の進んだものであり鉢物に適するように、花は巨大輪で多くは6弁咲き(6英)であります。

☆ 伊勢系

江戸系と同時代に作り出されました。特徴は、葉と花茎がほとんど同じ高さで、花の分枝がほとんど無く一茎二花を付け、花は3弁咲き(3英)が中心です。

ヒスイランはパイナップル科の植物で、アンデス山脈の3000メートル級の高地で育つ。とがった枝に花が咲き、花弁が宝石のヒスイのような色をしていることから、元園長で同大学の岡田博名誉教授が平成15年に名付けたという。(産経ニュースより)

6月8日出かけてきました。

大阪市立大学理学部付属植物園

生駒山系の北西部、標高40~120mに位置し、淀川支流に面する扇状系の斜面で4つの尾根と3つの谷を含む起伏に富んだ地形となっています。

用地面積、255,300㎡。

昭和16年3月、「満蒙開拓団」として移住する人たちの訓練施設「大阪市興亜拓殖訓練道場」として開設され、昭和20年9月、農事指導等を行うための「大阪市立農事練習所」に。

昭和25年4月、大阪市立大学に移管され、理工学部附属植物園となりました。

昭和34年4月、理工学部分離に伴い、理学部附属植物園となりました。

植物園では国内外のさまざまな植物を遺伝子資源として種子、あるいは生きた状態で収集保存しています。それらを含めた種々の植物の系統進化学的・環境応答学的な側面を分類学、生理学、生態学、育種学の手法を用いて研究しています。

研究成果は植物の保全、あるいは将来における人類の生活向上のために必要な情報として広く一般にも公開しています。

収集植物、約6,000種類 30,000本。

入口正面の撮影ポイントです。

岡田先生達と「プヤ・アルペストリス」へ。

3本植えられています。

説明される先生。

天気が良ければ梯子をかけて、皆さんに蜜を味わってもらえるんですが・・・と。

指を入れ味わっておられる方も・・・。雨後のため、甘味が薄かったようです。

「6月6日開花が進んでいます。

最初に開花した花序は212輪の花が確認されています。

6月2日(日)の午後、開花しました。

2本目にも青い蕾が出てきていますので、2~3日中の開花だと思われます。

6月1日花序の一番高いものに、青い蕾が確認できました。

花序の高さは高いものから270㎝、260㎝、200㎝です。」

違う方面から。

プヤ・アルペストリスの向こうに見えている背の高い樹は・・・。

次はいつ咲くのでしょうか?。

園内を散策します。

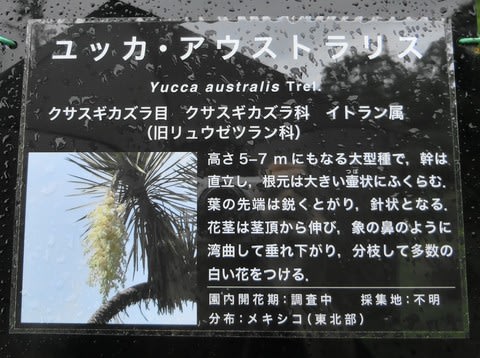

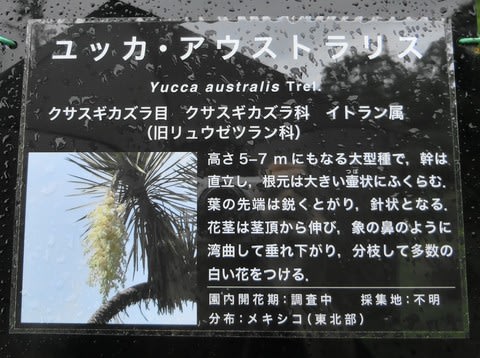

イトラン

キョウチクトウ

6~9月にかけて咲く夏を代表する花の1つです。

インド原産の常緑低木で、葉が竹の葉のように狭く、花が桃の花に似ていることから「夾竹桃」と呼ばれ、日本へは江戸時代の渡来しました。

花は一般的には八重ですが、一重のものもあり、花には香りがあり、淡い黄色、淡い紅色、白色など、美しい花を咲かせます。

こちらでは、いろいろな種類を咲かせ研究されているとのことです。

病害虫、大気汚染等に強い強靭な性質で、海岸や高速道路沿いによく植えられています。

ユリノキ

ユリノキの名前は、花の形からチューリップツリーとも言われています。 葉の形からハンテンボク(半纏木)とも呼ばれています。

ササユリ

チョット遅かった。

花は6月初旬に咲き、大輪で淡桃色で優美で清楚な姿で、ほのかな良い香がする美しい花です。

6月の季節の花として、ハナショウブ・アジサイは日本を代表する花に数えられています。

アヤメ科 3種の違い

アヤメは、乾燥地を好み5月上~中旬に咲きます。葉の幅は狭く濃緑色で、葉の主脈は不明瞭。紫、白で花径は8cm内外。

ハナショウブは湿地または乾地。5月下旬~6月、葉の幅は中位。葉の主脈は太く、紅紫・紫・白、絞り覆輪など。15cm内外。

カキツバタは湿地または浅水地。5月中~下旬、葉の幅広く黄色味帯びる。青紫・紫・白、12cm内外。

ハナショウブは花を見るために改良されたもので、3つの系統に分かれます。

☆ 江戸系

ハナショウブのうちで最初に出来た園芸品種で、江戸中期に改良され、葉は直立性で花茎超出し、花は6弁咲き(6英)が中心です。

☆ 肥後系

江戸系から改良されたもので、ハナショウブの中では最も改良の進んだものであり鉢物に適するように、花は巨大輪で多くは6弁咲き(6英)であります。

☆ 伊勢系

江戸系と同時代に作り出されました。特徴は、葉と花茎がほとんど同じ高さで、花の分枝がほとんど無く一茎二花を付け、花は3弁咲き(3英)が中心です。

ガマ

ウキヤガラ

カンガレイ

フトイ

シマフトイ

シュロガヤツリ

フイリショウブ

ポンテデリア

ニッコウキスゲ

ザクロ

クレナイミズキ

でんでんむしがいました。

キンシバイ

シジミ蝶が・・・。

ショウキウツギ

こちらにも蝶々が。

ブラックベリー

ハンゲショウ

ツツジ

スイレン

トンボも飛んで・・・。

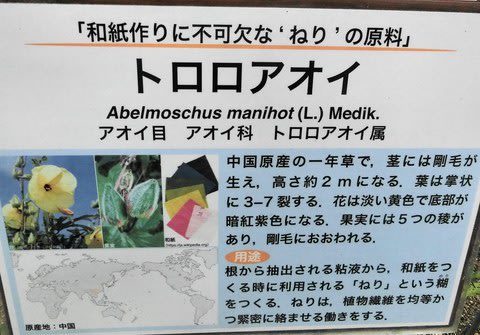

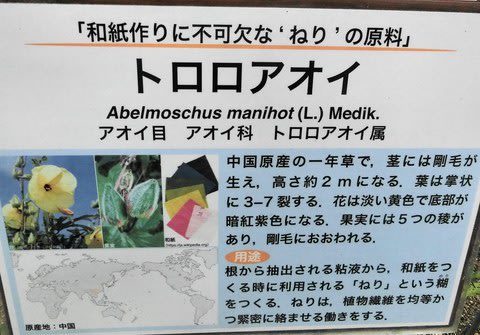

トロロアオイ

ウキヤガラ

カンガレイ

フトイ

シマフトイ

シュロガヤツリ

フイリショウブ

ポンテデリア

ニッコウキスゲ

ザクロ

クレナイミズキ

でんでんむしがいました。

キンシバイ

シジミ蝶が・・・。

ショウキウツギ

こちらにも蝶々が。

ブラックベリー

ハンゲショウ

ツツジ

スイレン

トンボも飛んで・・・。

トロロアオイ

説明文は公式サイトを参考にしました。