信貴山は、大阪との県境に近い奈良県北西部に位置する祈りの山。

今から1400余年の昔、聖徳太子がこの山で毘沙門天王をご感得され、大変にご利益をいただかれましたのが寅の年、寅の日、寅の刻であったといわれています。その故事から、信貴山の毘沙門さまに寅の縁日にお参りすると、聖徳太子にあやかって良いご利益を授かるとして昔から信仰を集めてきました。ご本尊は「毘沙門天王」さま。

醍醐天皇の御病気のため、勅命により命蓮上人が毘沙門天王に病気平癒の祈願をしました。

天皇の御病気は、たちまちにして癒えました。よって天皇、朝廟安穏・守護国土・子孫長久の祈願所として「朝護孫子寺」の勅号を賜ることとなりました。

朝護孫子寺は、「信貴山寺」とも呼ばれ、多くの方に親しまれています。

宝暦10年(1760年)再建。1881年(明治14年)に大修理され、1922年(大正11年)に現在地に移されました。

こんな注意書きが・・・。

本堂が見えています。

信貴山をそのインパクトで知らしめることになった「世界一福寅」です。巨大な張り子の寅は、記念写真のポイントとしても喜ばれています。

赤門をくぐり進みます。

聖徳太子が馬に乗りながら横笛を吹いています。北村西望作。

信貴山の宿坊として親しまれている塔頭。

如意融通尊、鎮宅霊符神、寅大師、三福神堂等が祀られています。融通殿にお祀りされている融通さまは福徳・開運・金運・良縁等々すべてのことを叶えてくださるそうです。

私たちが日頃「融通がつく」とか「融通がきいた」と言うのは、この如意融通尊(如意融通宝生尊)から由来されているそうです。

成福院の融通さまは、後嵯峨天皇(1220~1272)の御念持佛を下賜されたもので、至心に念ずればいかなる願いも叶えてくださると伝えられています。

室町時代に作られたとされる石室(せきしつ)十三仏です。板石の上に三枚の板石を立てて、上に唐破風の屋根を乗せて石室としています。信貴山の中興、命蓮上人のために造顕したものとも考えられています。当初は成福院墓地にあったものを境内に移設しました。奈良県最古の在銘十三仏としても貴重な存在とのこと。平群町指定文化財。

昔より大切なお金のことを「寅の子」と云います。

この修行大師は別名「寅大師(とらだいし)」と言われ、傍らに「撫で寅」があり、足を撫でれば出ていったお金が直ぐもどる、頭を撫でてはボケ封じ、牙を撫でては立身出世、尻尾を撫でては延命長寿のご利益があります。

金と銀に塗られた「阿吽の寅」。

邪気祓いの出立というよりも、その親しみやすいお顔からか、福招きの記念撮影スポットになっているようです。

本堂へ向かいます。

階段を上がります。

=本堂=

信貴山は毘沙門天王が日本で最初に御出現になった霊地で、毘沙門天王信仰の総本山です。ご本尊となる毘沙門天王像は左に禅膩師童子像、右に吉祥天像とともに内陣の正面に安置されています。

堅固な舞台からの眺めは素晴らしく、ご来光を拝むことができます。

=千手院=

信貴山の宿坊として親しまれている塔頭「千手院」。銭亀堂、護摩の毘沙門天王、子安観音等が祀られています。商売繁盛・家内安全の護摩の毘沙門さんとして親しまれ、あがめられています。

=胎内くぐり=

入口 出口

千手院にある寅の胎内をくぐります。

父寅、母寅、子寅が一体となっているトンネルで、ここをくぐれば三寅の福に与うることが出来ます。足元には四国八十八ヶ所のお砂踏みになっており、毘沙門天王が持つ宝の源泉である如意宝珠がお祀りされています。

境内の外にある橋。1931年(昭和6年)12月竣工。全長約106m、幅約4m、トレッスル橋脚を持つ日本最古のカンチレバー橋。

大門ダム(大門池)の水面が広がっています。

関西唯一!高さ30メートルの開運橋からジャンプ!。

2016年に奈良「三郷町」の町制施行50周年限定イベントとしてオープン。

2017年3月より再オープンだそう。

町花「菊」と町木「樫」を図案化したものです。

町における菊の栽培は歴史的にも古く、現在でも盛んに行われています。

樫は古歌に「命の全けむ人はたたみごも平群の山の熊白檮が葉を髻華に挿せその子」と詠われているように町の歴史的に由緒のある木です。

中央上部に配置されている町章は、平群の「平」を勘亭流の文字に図案化したものです

町章と、町の木モミジと竜田川の流れを描いたものです。

百人一首に「嵐ふくみむろの山のもみじ葉はたつたの川の錦なりけり」(能因法師)とあり、この「みむろの山」とは、龍田大社背後(信貴山南側)の山とされ、「たつたの川」とは大和川をかつてはこう呼んだらしいことから、この歌を表現したものです。

町章は、三っの村(立野村、勢野村、南畑村)が合併してできていることを図案化したものです。

今から1400余年の昔、聖徳太子がこの山で毘沙門天王をご感得され、大変にご利益をいただかれましたのが寅の年、寅の日、寅の刻であったといわれています。その故事から、信貴山の毘沙門さまに寅の縁日にお参りすると、聖徳太子にあやかって良いご利益を授かるとして昔から信仰を集めてきました。ご本尊は「毘沙門天王」さま。

醍醐天皇の御病気のため、勅命により命蓮上人が毘沙門天王に病気平癒の祈願をしました。

天皇の御病気は、たちまちにして癒えました。よって天皇、朝廟安穏・守護国土・子孫長久の祈願所として「朝護孫子寺」の勅号を賜ることとなりました。

朝護孫子寺は、「信貴山寺」とも呼ばれ、多くの方に親しまれています。

=仁王門=

宝暦10年(1760年)再建。1881年(明治14年)に大修理され、1922年(大正11年)に現在地に移されました。

こんな注意書きが・・・。

本堂が見えています。

=大寅=

信貴山をそのインパクトで知らしめることになった「世界一福寅」です。巨大な張り子の寅は、記念写真のポイントとしても喜ばれています。

=赤門=

赤門をくぐり進みます。

=かやの木稲荷大明神=

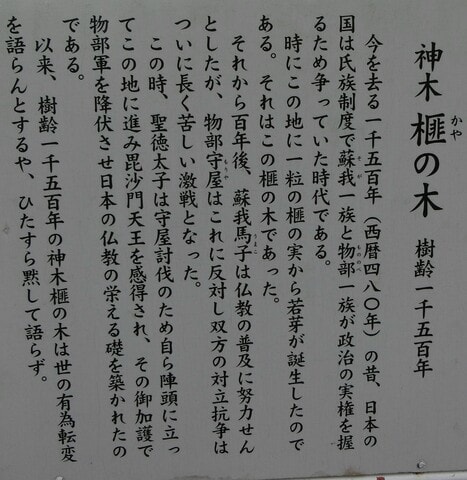

=榧(神木)=

=聖徳太子騎馬像=

聖徳太子が馬に乗りながら横笛を吹いています。北村西望作。

=成福院=

信貴山の宿坊として親しまれている塔頭。

如意融通尊、鎮宅霊符神、寅大師、三福神堂等が祀られています。融通殿にお祀りされている融通さまは福徳・開運・金運・良縁等々すべてのことを叶えてくださるそうです。

私たちが日頃「融通がつく」とか「融通がきいた」と言うのは、この如意融通尊(如意融通宝生尊)から由来されているそうです。

成福院の融通さまは、後嵯峨天皇(1220~1272)の御念持佛を下賜されたもので、至心に念ずればいかなる願いも叶えてくださると伝えられています。

<虎柄ポスト>

2013年11月に訪れた時のポストは・・・。

2013年11月に訪れた時のポストは・・・。

<十三仏>

室町時代に作られたとされる石室(せきしつ)十三仏です。板石の上に三枚の板石を立てて、上に唐破風の屋根を乗せて石室としています。信貴山の中興、命蓮上人のために造顕したものとも考えられています。当初は成福院墓地にあったものを境内に移設しました。奈良県最古の在銘十三仏としても貴重な存在とのこと。平群町指定文化財。

<寅大師>

昔より大切なお金のことを「寅の子」と云います。

この修行大師は別名「寅大師(とらだいし)」と言われ、傍らに「撫で寅」があり、足を撫でれば出ていったお金が直ぐもどる、頭を撫でてはボケ封じ、牙を撫でては立身出世、尻尾を撫でては延命長寿のご利益があります。

<阿吽の寅>

金と銀に塗られた「阿吽の寅」。

邪気祓いの出立というよりも、その親しみやすいお顔からか、福招きの記念撮影スポットになっているようです。

本堂へ向かいます。

=手水舎=

階段を上がります。

=本堂=

信貴山は毘沙門天王が日本で最初に御出現になった霊地で、毘沙門天王信仰の総本山です。ご本尊となる毘沙門天王像は左に禅膩師童子像、右に吉祥天像とともに内陣の正面に安置されています。

堅固な舞台からの眺めは素晴らしく、ご来光を拝むことができます。

=千手院=

信貴山の宿坊として親しまれている塔頭「千手院」。銭亀堂、護摩の毘沙門天王、子安観音等が祀られています。商売繁盛・家内安全の護摩の毘沙門さんとして親しまれ、あがめられています。

=胎内くぐり=

入口 出口

千手院にある寅の胎内をくぐります。

父寅、母寅、子寅が一体となっているトンネルで、ここをくぐれば三寅の福に与うることが出来ます。足元には四国八十八ヶ所のお砂踏みになっており、毘沙門天王が持つ宝の源泉である如意宝珠がお祀りされています。

=開運橋=(国指定登録有形文化財)

境内の外にある橋。1931年(昭和6年)12月竣工。全長約106m、幅約4m、トレッスル橋脚を持つ日本最古のカンチレバー橋。

=信貴大橋=

大門ダム(大門池)の水面が広がっています。

=開運バンジー=

関西唯一!高さ30メートルの開運橋からジャンプ!。

2016年に奈良「三郷町」の町制施行50周年限定イベントとしてオープン。

2017年3月より再オープンだそう。

平群町、汚水管マンホール蓋

町花「菊」と町木「樫」を図案化したものです。

町における菊の栽培は歴史的にも古く、現在でも盛んに行われています。

樫は古歌に「命の全けむ人はたたみごも平群の山の熊白檮が葉を髻華に挿せその子」と詠われているように町の歴史的に由緒のある木です。

中央上部に配置されている町章は、平群の「平」を勘亭流の文字に図案化したものです

三郷町、汚水管マンホール蓋

町章と、町の木モミジと竜田川の流れを描いたものです。

百人一首に「嵐ふくみむろの山のもみじ葉はたつたの川の錦なりけり」(能因法師)とあり、この「みむろの山」とは、龍田大社背後(信貴山南側)の山とされ、「たつたの川」とは大和川をかつてはこう呼んだらしいことから、この歌を表現したものです。

町章は、三っの村(立野村、勢野村、南畑村)が合併してできていることを図案化したものです。

説明文は公式サイトを参考にしました。