おれんじの会報告

2018年10月17日(水) 天候 晴れ 参加者 22名

CL・運営担当 古谷さん

この日は晴天に恵まれ、暑くもなく、寒くもなしといった絶好の行楽日和となりました。7時15分出発となっていましたが、例によって数分前には全員来ておられ、7時13分にバスは若草プラザを出発しました。

平日ということもあって、途中渋滞もなく、トイレ休憩を挟んで、8時50分には岩村歴史資料館にバスは到着しました。 ここからは、現地ガイドさんがついてくださり、要所要所で適切な説明をよく通る聞き取りやすい声でしてくださるので、ただ漫然と見て歩くだけのものとは違った味わいのあるハイキングとなりました。

岩村城は標高717mの高台にあり、まずまずの登山といった行程ですが、途中、①藤坂・②初門・③一の門・④土岐門・⑤畳橋・追手門・三重櫓・⑥霧ヶ井・⑦八幡神社・⑧俄坂門・⑨菱櫓・⑩二の丸・⑪六段壁・⑫東曲輪・⑬長局埋門・⑭埋門・⑮南曲輪・⑯本丸・⑰出丸といった城跡に関する見所があり、その都度ガイドさんが立ち止まって、その謂れ・内容を説明してくださるので、誰ひとり息を切らすことなく、余裕の足取りで本丸跡にたどり着きました。

ガイドさんの説明の中で、私たちが聞いたことのある著名人が次々に現れました。「少にして学べば、壮にして成すあり。壮にして学べば、老いて衰えず。老いて学べば、死して朽ちず。」などの多くの名言を残し、佐久間象山、渡辺崋山など幕末に活躍した知識人を多数育てた佐藤一斎。実践女子学園の創設者であり、近代女子教育の先駆者となった下田歌子。岩村藩主三好友衛の次男で植物学の基礎を築いた三好学なの功績に皆「ほお。」と頷きながら聞き歩きました。

岩村城は文治元年、源頼朝の家臣加藤景廉によって築城され、明治維新まで700年にわたって存続した城で、日本百名城・日本三大山城に選定されている由緒ある城です。今は本丸も残っていませんが、六段壁の石垣をはじめ、そのそそり立つ石垣の見事さは、誰もが立ち止まり、見上げ、ため息をついて眺めていました。

また、岩村城は、戦国時代末期、養子として迎えた織田信長の五男御坊丸がまだ幼少であったため、前城主の夫人(織田信長の叔母)おつやが実質的な城主として領地を治めていた、いわゆる女城主の城としても有名です。大変聡明で美しく、領民に慕われていたそうですが、その末期の物語は、思わず耳を覆いたくなるほど悲しいものでした。

城跡公園で弁当を食べ、12時に下の資料館に向け下山しました。登りは1時間半近くかけて登りましたが、下りはただ歩くのみだったため、25分ほどで資料館に着きました。石畳が滑ると聞いていましたが、特にそういうこともなく、丁度良い傾斜を気持ちよく下山しました。

岩村城探索のあとは、岩村本道り・城下町の散策をしました。重要伝統的建造物保存地区ということで、電柱はすべて撤去され、電線は地中に埋められて、江戸・明治・大正の建物が続く街並みをタイムスリップしたような感を味わいながら散策しました。また、朝ドラのロケが行われた街並みでもあり、それぞれの店にゆかりの品、写真などが飾ってあり、「ああ、ここは映った、ここは見た」と目をキラキラさせて歩き、多くの観光客も訪れていました。ポルトガルから伝来した原型のカステラを200年余り作り続けている名高い和菓子屋、トロッコが引き込まれている酒蔵などいくつも謂れのある店が多く、その都度ガイドさんが説明をされ、中も見せていただきました。1300mほどの街並みを五平餅を食べたり、お酒の試飲をさせて頂いたりしながら1時間半ほどかけて歩きました。

バスに戻り、途中「日本一の農村景観展望台」という所に寄りましたが、皆さん日頃から美濃の美しい農村景観を見ておられるので、それほどでもないといった感想が聞かれました。

すべての行程を終え、バスは一路若草プラザに向け発車しました。ちょうど頃の良い午後4時頃到着し、「ああ、楽しかった」と口々に言いながら解散をしました。

各係の皆様、本当にありがとうございました。

(記録担当 中島Kさんの報告より)

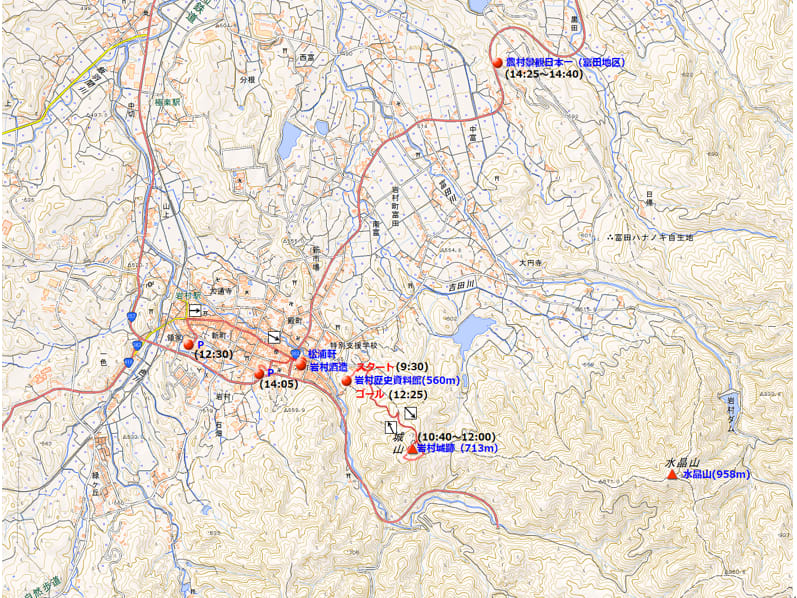

コースタイム

関7:13=美濃加茂IC7:40=屏風岩PA8:15=岩村歴史資料館8:50~9:30・・岩村城址10:40~12:00・・岩村歴史資料館12:25=岩村城下町12:30~14:05=農村景観日本一富田地区14:25~14:40=関16:00

(写真提供 古谷さん)

(地図提供 古谷さん)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます