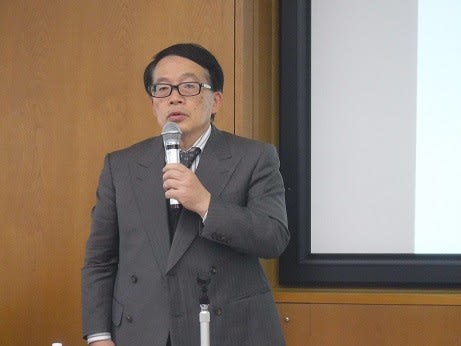

日本の米を、日本の農業を、多角的に論じる講師(北大名誉教授・荒木肇氏)の論についていくのは大変だった。ただ、荒木氏が日本の現状に対して相当な危機感を抱いていることを論の端々から感ずることができた講演でした。

昨夜、北海道自治労会館において「労文協リレー講座」の第5回講座が開講された。

今回のテーマは「持続的な食料供給に向けた農業生産と農的社会の構築」と題して北海道大学名誉教授の荒木肇氏が講演されました。

荒木氏の専門は、農耕地環境や自然エネルギー利用分野が専門の方のようです。

昨夜、北海道自治労会館において「労文協リレー講座」の第5回講座が開講された。

今回のテーマは「持続的な食料供給に向けた農業生産と農的社会の構築」と題して北海道大学名誉教授の荒木肇氏が講演されました。

荒木氏の専門は、農耕地環境や自然エネルギー利用分野が専門の方のようです。

荒木氏はまず、最近話題の米不足、そして米の価格高騰等について数値を提示して説明されました。それによると、(いずれも1965年と2020年の比較で表記します)

1965(昭和40)年 2020(令和2)年

米の国内生産量 12,409 千トン 8,145千トン

米の国内消費量 12,993 千トン 7,855 千トン

主食米 12,037 千トン 7,067 千トン

稲作農家数 4,884 千戸 698 千戸

この数値から、米の生産、消費量ともに約50年間で半数近くに激減していることが分かります。さらに衝撃的なのが稲作農家の激減です。稲作農家はこの50年間で14%にまで激減しています。

こうした背景には、特に “米” の場合は、「食糧管理法」とか、「食糧法」、「改正食糧法」といった形で政府が介在しているため、一概に論ずることはできないのですが国民の食が米中心から多様化してきたこと、兼業農家などの小規模経営の農家が淘汰されてきたことは云える数字かと思われます。

荒木氏の米作についての論はこうした現況を解説するだけで、その背景について触れることはありませんでした。

続いて荒木氏が触れたのは、いかに米の品種改良、栽培技術等が進歩発展してきたかということで、こちらが荒木氏の専門と関りがあるようでした。

それによると、これは米に限らないことですが、各分野での進歩発展には目を見張るべきものがあるようです。特に北海道の “ゆめぴりか” が北海道の地だからこそ誕生した品種であるというお話は興味深いものでした。

ただ荒木氏の問題意識は、ここからでした。

現代農業は、さまざまな研究、改良により「収量増」、「食料価格の削減」、「飢餓の削減」ということを実現してきたが、生産と利潤の最大化が目的となって、過剰耕耘、化学肥料の多用、灌漑用水による水の枯渇、科学的防除の過剰使用といった問題が顕在化しているといいます。

そこで荒木氏は持続的な農業の在り方について、世界的な農業研究者と共同して「アグロエコロジー」(持続的なフードシステムの生態学)という考え方を提唱していると話されました。

こうなると私の手には負えません。ただ、世界の食糧生産が大きな曲がり角に立っているようだ、ということはおぼろげながら理解できたということでしょうか?

※ 荒木氏が翻訳人の一員に加わった「アグロエコロジー」の翻訳本です。

私は荒木氏のお話を聴きながら、過日お聴きした農業経済学者の鈴木宣弘氏が「世界の人口爆発によって食料危機が起こった時、現状の日本の食糧政策では、日本において大量の飢餓が発生する」という言葉が脳裏から離れませんでした。そこで講演後にその点について、荒木氏の見解をお伺いしたのですが、荒木氏はご自身の専門外だからでしょうか?そのことについて直接的にはお答え願えませんでした。

その時、荒木氏が答えられたことは「農業者が減少している現状を覆し、農業をする人を増やしたい」ということでした。

農業が魅力ある産業として後継者増を実現させ、我が国の食糧自給率が向上することを願いたいものです。