刑期を終え、社会へ戻ってもすぐに罪を犯して刑務所に戻っていく。居場所がない。社会は戻る場所ではなく、放り出される場所。よりかかるものがない、彼らは誰をたよるのか…。彼らに誰が寄りそえるのか…。(この文言は主催者がリーフレットに表現したものです)

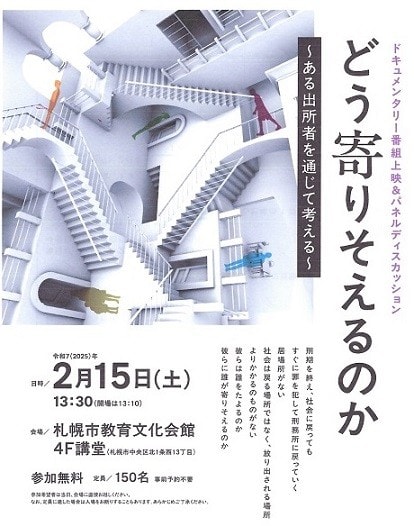

昨日(2月15日、土)午後、札幌市教育文化会館において札幌弁護士会主催の「ドキュメンタリー上映会&パネルディスカッション」に参加しました。

イベント名にフォーラムとは記されていませんでしたが、内容的に判断して敢えてタイトル名には “フォーラム” と表記させてももらいました。

フォーラムの構成は、

◇ドキュメンタリー映画上映 UHB制作「ある出所者の軌跡~浅草レッサーパンダ事件の深層~」

◇パネルディスカッション 「どう寄りそえるか~ある出所者を通じて考える~」

という構成でした。

ドキュメンタリー映画は2005年にUHB(北海道文化放送)が制作し、同年のFNSドキュメンタリー大賞などいくつもの賞を受賞した作品です。

黒羽刑務所(栃木県、現在は廃所となっています)に軽微の犯罪で入所したSさんは、刑期を終え出所しましたが、行く当てのない出所でした。そのSさんの行方をUHBのディレクターが追い続けた記録です。

Sさんは27歳で、軽度の知的障害を持った方でした。

出所の際、刑務所では一応の決まりどおりに、出所した後にその後の生活するための相談窓口を紹介する文書を持たせました。

しかし、Sさんは知的障害を抱えているため窓口で十分な受け答えができぬまま放置されてしまいます。市役所の相談窓口でも同様でした。

Sさんは行く当てのないまま公園のベンチで夜を過ごし、少ない持ち金を酒に費やします。そんな日が何日かが過ぎ、いよいよピンチになった時、取材をしていたディクターが見かねて、薬物依存症の人たちを支援する施設「ダルク」を紹介し、なんとか一命をとりとめることができました。

映画では、Sさんの行方を追いながら、2001年に浅草で起きたレッサーパンダの被り物をして、見ず知らずの女性を刺し殺した事件を挿入します。この事件の犯人もまた軽度の知的障害を持ち、生活に行き詰っていた若者(29才)だったのです。

Sさんはディレクターが傍にいたために再犯に至ることなく施設に入所することができましたが、こうした社会的弱者が生きづらい世の中であることに改めて気付き暗澹とした思いに駆られながら映画を見終えました。

続いて、関係者5人が登壇して「どう寄りそえるか」をテーマとしてパネルディスカッションが行われました。

登壇者は、

◇「ある出所者の軌跡」プロデューサー UHB取締役 吉岡史幸氏

◇(株)モナモコーポレーション代表(更生保護類似施設の運営) 米谷貢太氏

◇定着支援札幌センター統括コーディネーター 石井隆氏

◇札幌矯正管区更生支援企画課長 高橋優紀氏

◇弁護士(刑事拘禁制度検討委員会委員長) 高野俊太郎氏

コーディネーターは、札幌弁護士会の磯田丈弘氏が務めました。

パネルディスカッションの内容について、私はできるだけメモするように努めましたが、それらすべてをここで再現することはせずに、私の感想のみを述べさせてもらいます。

まず、第一にドキュメンタリーを作成した2005年当時と現在では、かなり状況が変わってきているということでした。

一つは、刑務所出所者の中で高齢者や障害を有する出所者に対して、退所後直ちに福祉サービス等につなげるための支援機関として「定着支援センター」が2009年より全国各地に設置が進んでいるとのことでした。私は「定着支援センター」の存在を初めて知ることができました。

さらには、刑務所においても受刑期から準備教育を始めることも始動しているそうです。

また、更生施設についても、米谷氏のところで運営しているように、更生保護施設の類似施設も増加傾向にあるとのことです。

こうしたことが功を奏しているのでしょう。高齢者や障害をもった方々の再犯率が近年は減少傾向にあるとのお話でした。

ただ、犯罪者の弁護にあたる弁護士からは軽度の知的発達障害者(IQ69以下)の割合は20%内外と言われているが、感覚的には4~5割はいるんじゃないかという発言もありました。

ですから、再犯を防止するためにはさらにきめ細かな制度や支援の輪が広がることが求められるというのがパネルディスカッションの結論でした。

また、最後にコーディネーターから、「入口の入口にスポットを当てたい」との発言もありました。その趣旨は、福祉の手が届かないところにいる犯罪予備軍(例として、ブラックアルバイトに手を出す若者など)に注視すべきだという主張です。

私たち一般人は、報道によって犯罪発生を知り、眉をひそめていますが、関係する方々は私たちから見えないところで犯罪発生を抑止するために懸命に努力されていることを知ることができた貴重なフォーラムでした。