ロシアの7月はボダイジュ(リーパ)の花なしに語れません。

「花咲くボダイジュは真夏の指標」といい、夏の暑さの頂きにボダイジュは咲きます。

早くて6月末から、ふつう7月はじめに咲きだし、1週間から2週間咲きつづけます。

ボダイジュは森で、街の公園で、庭園で、道ぞいで、どこでも見かける身近な木です。

革命前、地主屋敷にびっしりと密に植えたボダイジュの「暗い並木道」はロマンチックな恋の生まれる場所でした。また屋敷の庭で大きく枝を広げるボダイジュの木の下にサモワールをおき、お茶を飲むことは当時の夏の日常の風景でした。(ボダイジュの下はフィトンチッド効果で涼やかになるのだそうです。)

さて、ボダイジュの開花は人びとにとって大事件です。

あちこちから「ボダイジュが咲きはじめましたね!」「ボダイジュの花が咲いた!」と聞こえて来るそうですよ。

次第にネクターいっぱいの小さな黄白色の花々が木全体をおおい、花の重さに枝々はしなうほどです。あたりは夏の暑さに熱っぽくなった大気に花の甘い香りがただよいます。

花に近づいて、よく見ると5個から10個の花のついた花序の柄は細長い柳のような苞葉から伸びていて、これはボダイジュの特徴です。

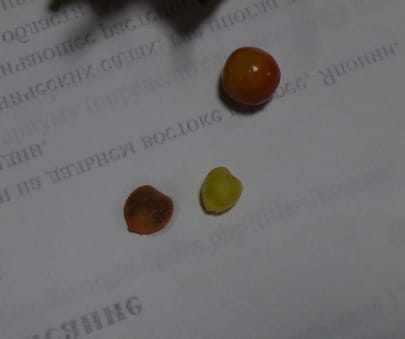

ボダイジュの画像

ボダイジュの花は非常にたくさんネクターを出すので、花のまわりを早朝から夕方おそくまで蜜蜂が飛び交い、蜜を集めます。一本のボダイジュから蜜蜂が集める蜜は一ヘクタールのソバの畑から集めるのとほぼ同じ量だそうです。

ボダイジュの蜂蜜はロシア語でリーペッツといい、古くは七月のよび名でもありました。

蜜を一番多く提供するのは樹齢60年から90年の木で、古木の幹には大きな洞(うろ)のあるものが多いので、そこに野生の蜜蜂がよく巣をつくります。リーペッツは透明な金色で馨しく、良質なことで古くから知られています。日本でも売られていますね。

また花は摘み取り、屋根裏の日陰やロシア式暖炉(ペーチ)で乾燥させて、お茶にします。ボダイジュの蜂蜜をいれた、熱い花のお茶は昔から風邪をひいたときの頼りになる薬(発汗剤)とされ、また鎮静剤、入浴剤にも用います。

今ではいろいろな種類のボダイジュが植えられていますが、ロシアのボダイジュといったら、葉の小さなフユボダイジュです。

1991年にゴルバチョフ大統領夫妻が来日した際、迎賓館主庭に記念植樹されたのはフユボダイジュで、植樹をした故ライサ夫人は「ロシアではこの木で聖母像をつくり、花はお茶として飲む」と語ったそうです。

今、そのボダイジュはどうしているでしょうか。日本の暑い夏を生き延びて、花を咲かせているでしょうか。

、私はよく大口開けて笑うのだけれど、ロシア人はあれを「馬の笑顔」だと思ってたのか。でも、まあ、今更仕方ないやー。

、私はよく大口開けて笑うのだけれど、ロシア人はあれを「馬の笑顔」だと思ってたのか。でも、まあ、今更仕方ないやー。