おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は中小企業白書(2014年版)の48ページ「第1-1-39図 仕入価格10%上昇、完全転嫁のケース」をみましたが、今日は50ページ「第1-1-42図 価格転嫁力指標上昇率の推移とその変動要因(中小製造業)」をみます。

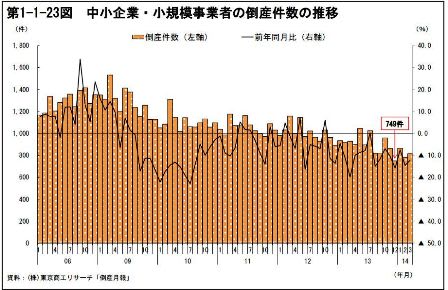

下図は、1970 年代半ば以降の中小製造業の価格転嫁力指標の変動を販売価格要因と仕入価格要因に分解したものですが、これを見ると、80 年代に入り持続的な上昇をみせていた中小製造業の価格転嫁力指標は、90年代半ば頃になると、一転して下落に転じ、それ以降は長期的な低下傾向にあることが分かります。

販売価格要因と仕入価格要因の動きを見ると、90年代半ばから低下し続け、リーマン・ショック後の仕入価格の急落によって、いったん回復したかに見えたものの、2010年に入ると、仕入価格が上昇に転じたことを受けて、再び低下し始めているという流れです。

2013年第3四半期には、ようやく販売価格が上昇する兆しを見せていますが、仕入価格も再び上昇しており、中小製造業の価格転嫁力は引き続き低下し続けています。

中小ものづくり経営者に価格の動向を尋ねると、リーマン・ショック前の水準に戻ることはないと回答されますが、この現状は日本の様々な現状を踏まえると、やむを得ないかもしれませんね。

昨日は中小企業白書(2014年版)の48ページ「第1-1-39図 仕入価格10%上昇、完全転嫁のケース」をみましたが、今日は50ページ「第1-1-42図 価格転嫁力指標上昇率の推移とその変動要因(中小製造業)」をみます。

下図は、1970 年代半ば以降の中小製造業の価格転嫁力指標の変動を販売価格要因と仕入価格要因に分解したものですが、これを見ると、80 年代に入り持続的な上昇をみせていた中小製造業の価格転嫁力指標は、90年代半ば頃になると、一転して下落に転じ、それ以降は長期的な低下傾向にあることが分かります。

販売価格要因と仕入価格要因の動きを見ると、90年代半ばから低下し続け、リーマン・ショック後の仕入価格の急落によって、いったん回復したかに見えたものの、2010年に入ると、仕入価格が上昇に転じたことを受けて、再び低下し始めているという流れです。

2013年第3四半期には、ようやく販売価格が上昇する兆しを見せていますが、仕入価格も再び上昇しており、中小製造業の価格転嫁力は引き続き低下し続けています。

中小ものづくり経営者に価格の動向を尋ねると、リーマン・ショック前の水準に戻ることはないと回答されますが、この現状は日本の様々な現状を踏まえると、やむを得ないかもしれませんね。