おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

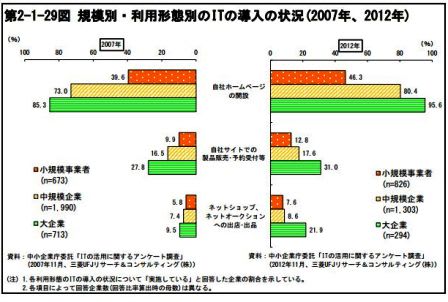

昨日は中小企業白書(2014年版)の102ページ「第2-1-29図 規模別・利用形態別のITの導入の状況」をみましたが、今日は104ページ「第2-1-30図 製造業とサービス業の平均給与と給与所得者数の推移」をみます。

下図は、製造業とサービス業の平均給与と給与所得者数の推移を示したものですが、これを見ると、2002年から2012年にかけて、製造業では、平均給与が上昇する一方、給与所得者数は減少していますが、サービス業では、平均給与が減少する一方、給与所得者数は増加していることが分かります。

2012年までは相対的に給与の高い製造業では給与所得者数を減らしており、相対的に給与の低いサービス業では給与所得者数が増加しています。

しかし、先日、東京・渋谷にある牛丼屋の時給が1,500円でも集まらないという記事に見られるように、人手不足が叫ばれる現在は、サービス業も製造業と同じように、給与所得者数は減少し、平均給与が上昇していく流れにあるように感じます。

とすると、大手の一部で見られるようなパートの正社員化など、従業員の囲い込み策が活発になると、中小企業の人材確保は今後ますます難しくなりますね。

昨日は中小企業白書(2014年版)の102ページ「第2-1-29図 規模別・利用形態別のITの導入の状況」をみましたが、今日は104ページ「第2-1-30図 製造業とサービス業の平均給与と給与所得者数の推移」をみます。

下図は、製造業とサービス業の平均給与と給与所得者数の推移を示したものですが、これを見ると、2002年から2012年にかけて、製造業では、平均給与が上昇する一方、給与所得者数は減少していますが、サービス業では、平均給与が減少する一方、給与所得者数は増加していることが分かります。

2012年までは相対的に給与の高い製造業では給与所得者数を減らしており、相対的に給与の低いサービス業では給与所得者数が増加しています。

しかし、先日、東京・渋谷にある牛丼屋の時給が1,500円でも集まらないという記事に見られるように、人手不足が叫ばれる現在は、サービス業も製造業と同じように、給与所得者数は減少し、平均給与が上昇していく流れにあるように感じます。

とすると、大手の一部で見られるようなパートの正社員化など、従業員の囲い込み策が活発になると、中小企業の人材確保は今後ますます難しくなりますね。