このタイトルを書くのに迷った。林望謹訳「源氏物語」とすべきなのかとも思ったが、中表紙に「謹訳 源氏物語」と印刷されていたのでこのタイトルにしたわけである。ところが今度は「謹訳」の意味が引っかかった。新明解、広辞苑、大辞泉、大辞林、小学館国語大辞典、大言海、字通のいずれにも「謹訳」という言葉が出ていない。「謹呈」という言葉は論文の別刷りを人にさし上げるときに習慣的に使っていたので、それから類推すると謹訳はつつしんで現代訳を仕りましたの意味ではないかと思うが、要するに一般的に使われる言葉ではない。書誌学者である林望さんならではの言葉遣いなのだろうが、出来ればうんちくを傾けての説明が欲しかった。

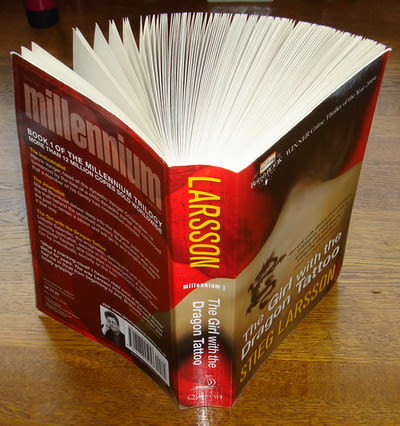

と、最初から引っかかったが、この本を書店で手にしたときからドキッとさせられたのである。本を静かに開いたつもりなのに、その背を折ったかのようにパクッと開いてしまったからである。雑な造本だなと思ってそれだけで興味を失いかけたが、どこを開けてもパクッと折れる。不思議に思ってパラパラとめくっていると次のような説明が目についた。

これで納得。でも人騒がせな本である。しかしこのページをスキャナーで取りこむ時も、このページがガラス面にピタリと密着するのでなかなか具合がよい。本のカバーを外してみると背表紙のないのがもの新しく、安藤忠雄さんの打ち放しコンクリート造りを連想した。

確かに「どのページもきれいに開いて読みやす」いのであるが、ところどころ際まで開かないところがある。この装訂では紙を四枚重ねて二つ折れにして何カ所か糸で綴じて小冊子を作り、小冊子をさらに積み重ねて接着剤でつなぎ合わせて一冊の本に仕上げているが、この接着剤が小冊子間に少々はみ出して紙同士をくっつけているようなのである。これをはがしてみようと少々試みたが、何か悪いことが起こりそうな気がしたので無理は止めにした。接着剤を上手に使っている点では、以前に写真で示したペーパーバックスの造本と共通しているのであろう。ただしペーパーバックスではページを完全に開ききるようにはなっていない。それにしても林望さん、ほんとうはどのような意図でこの造本にしたのだろう。なんだか勿体をつけながら、安上がりを狙ったのだろうか。

家に帰ってよく見ると、「謹訳 源氏物語」は全十巻完結の予定で、全十巻というところは瀬戸内寂聴さんの「源氏物語」と同じである。巻編成を比べてみると巻七と巻八以外は両者まったく変わらない。林望源氏の巻七は寂聴源氏より三帖少なく、その分が巻八に回っている。と言っても寂聴源氏の三帖の中には「雲隠」が含まれており、「雲隠」とのみ印刷したページが存在しているが、林望源氏ではその帖が完全に雲隠れしていて「雲隠」の文字すら見当たらない。書誌学者としての一家言あってのことだろうか、仕上げではどう料理されているだろうか。

あれやこれや周辺のことに気が取られたものだから、本文はなにはともあれと「桐壷」を読んだだけである。帯に檀ふみさんの、これはどう考えても「小説」なのです、との評が紹介されているが、なるほど言い得て妙であると私も思った。そういう意味では確かに読みやすい。まずのっけから、

女御ならば皇族または大臣家の娘、更衣ならば大納言以下の貴族の娘と決まったものゆえ、その並々ならぬ家柄の女御のかたがたからみれば、我をさしおいて桐壷の更衣ごときがご寵愛をほしいままにするなど、本来まことにけしからぬ話、とんでもない成り上がり者と、あしざまにののしらずにはおられない。

と、いうように、女御、更衣の説明をちゃっかりと本文にいれてしまっているのである。ある程度の素養があれば、いちいち注釈などに頼らずに気楽に読んでいけるのがよい。まさに小説を読む感覚である。

ただ一方ではこれ、ほんとかな、と引っかかるところもあった。たとえばこういうところである。

この頃、明け暮れにご覧になる『長恨歌』の絵巻物があって、その絵は宇多天皇のご宸筆、また絵に合わせて伊勢の御や紀貫之らに詠ませた和歌や、また漢詩もとりどり書かれているのだが、帝は、そのいずれをご覧になっても、ただ玄宗皇帝と楊貴妃の悲恋のことばかりを、口癖のように仰せになる、そんな日々が続いている。

(28ページ)

宇多天皇のご宸筆とは宇多天皇ご自身の直筆ということだから、ここは『長恨歌』の絵巻物を宇多天皇がお描きになったことになる。ほんとかな、と思ったものだから原文をあたってみると次のようになっている。

このごろ、明け暮れ御覧ずる長恨歌の御絵、亭子院の描かせたまひて、伊勢 貫之に詠ませたまへる、大和言の葉をも、唐土の詩をも、ただその筋をぞ、枕言にせさせたまふ。

なるほど「亭子院の描かせたまひて」の「せ」は、尊敬とも使役とも受け取られるが、ここは使役、すなわち絵師に命じて描かせた、とするほうが素直ではなかろうか。宇多天皇が彩管をふるわれたとは世に伝わっていないからである。私の見た限りの現代訳では使役になっている。それどころか林望さんご自身、このあとの31ページで

絵巻物に描かれている楊貴妃の姿は、どんなに上手な絵師が描いたとしても、しょせん筆には限りがあるから、生きている人間のような色香には乏しい。

と、この絵巻物が絵師により描かれたことを前提とした書き方になっている。原文がもちろんそうなのであるが、林望さんの「宇多天皇のご宸筆」では矛盾をきたすことになる。ついでに言えば林望さんは宇多天皇と書かれたが、原文の亭子院とは明らかに上皇の御所なのであるから、宇多上皇とかせめて宇多院とすべきであろう。これもちぐはぐである。

書誌学者の林望先生の現代訳ではあるが、素人の私が突っ込みを入れたくなるようなところが、全巻完結までこれからもちょくちょく出てきそうなのが楽しみである。