當麻寺(たいまでら)正式にはこんな字をかきますんや。

奈良県葛城市當麻(かつらぎしたいま)という地名でんな。

常用漢字の「当麻寺」を使うことも多いようですわ。

(近鉄南大阪線 当麻寺駅)

當麻寺(たいまでら)は関西では有名な「牡丹」の名所で

有名な「中将姫」の曼荼羅(まんだら)伝説が残るお寺でっせ。

非常に古いお寺なんでっけど、分からん事も多いんですわ。

(中将餅 竹本中将堂)

こちらは中将姫の名前を拝借した、よもぎ餅のお店。

駅の近くなのでお土産として店内は賑わってまんな。

それじゃ~ 参道を歩いて當麻寺へ向かいまひょ。

(當麻蹴速=たいまのけはや お墓)

伝説の人物かもしれまへんが、天皇の前で相撲を取り

野見宿祢(のみのすくね)に負けて死亡したとか

日本書紀に言い伝えが残されてますんや。

この地が當麻氏の根拠地だったようで、葛城氏の一族で

奈良時代ごろまでの豪族だったようでんな。

(相撲発祥の地 幟)

(當麻寺の参道)

(當麻寺の参道から 二上山を望む)

山の向こう側は大阪府で鉄ちゃん爺やの街の近くになりまぁ。

この二上山は右側が雄岳(517m)で左側が雌岳(474m)

昔から神聖な山とされ、夕日が雄岳と雌岳の間に沈んでいく

それが西方極楽浄土という信仰に繋がったんかも知れまへん。

昔は「ふたがみやま」と呼ばれ万葉集の和歌にも詠まれる山で

現在は「にじょうざん」と呼んでるようでっけど。

その二上山の東側の裾野に建てられたお寺が當麻寺でっせ。

(當麻寺の楼門)

鉄ちゃん爺やを内の奥さんが撮影したんやけど

楼門にピントが合わさってる感じでっかな。

(葛城市 マンホールの蓋)

當麻寺は伝説によると、聖徳太子の弟が創建したお寺を

當麻国見(たいまのくにみ)と言う方が、白鳳12年に

この地に移して、當麻氏の氏寺としたとされてますんや。

現在は高野山真言宗と浄土宗知恩院の大和本山と呼びまぁ。

現在は真言宗の塔頭が五か寺に浄土宗の塔頭が八か寺の都合

十三か寺が子院になり、兼帯で當麻寺を維持しているんだって。

多くの塔頭が「牡丹」や「シャクナゲ」などを育てている

花の寺として、特に4月下旬から5月中旬は賑わうんですわ。

(當麻寺 説明書き)

(當麻寺 本堂) (国宝に指定)

有名な當麻曼荼羅(たいままんだら)が安置されて現在は

本堂になりまっせ、浄土宗の子院が管理しててるんだとか。

棟木に1161年(永歴2年)の墨書きが残っていて

しかも奈良時代の廃材も利用しての再建であるとの事。

東を正面にして西側に向かって拝むようになってまんな。

西方浄土という信仰から成り立っていることが分かりまぁ。

傘を差して本堂へ向かうのは鉄ちゃん爺やの奥さんの後ろ姿。

国宝の當麻曼荼羅(たいままんだら)は写真撮影が禁止ですわ。

當麻曼荼羅が奉納されているので曼荼羅堂とも呼ぶんだって。

(當麻寺 金堂) (国の重要文化財に指定)

こちらは、昔の本堂で弥勒仏座像が安置されているので

高野山真言宗の子院が管理されるお寺ちゅうことになりまぁ。

奈良時代以前の様式で南側を正面にして建てられてますんで

この画像は裏側から撮影したことになりまんな。

平重衡が興福寺や東大寺を焼き討ちした際にこの金堂や

講堂が焼け落ちたそうで、鎌倉時代の再建だとか。

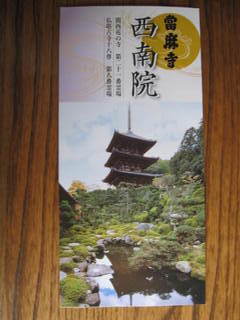

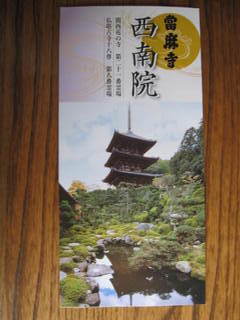

それでは、鉄ちゃん爺やが昔から好きな塔頭で「西南院」を

紹介しまひょ、高野山真言宗の塔頭の一つになりまんな。

(當麻寺 塔頭の西南院)

(本尊 十一面観音像 他)

(當麻寺 西南院から西塔を望む)

江戸時代の初期に造られた、鉄ちゃん爺やお勧めの庭園。

それでは~ 西南院の牡丹をゆっくりとご覧くださいね。

(當麻寺 西南院の牡丹)

(西南院に咲く シャクナゲ)

(當麻寺 西南院に置かれた水琴窟)

「つくばいから」流れ落ちた水は、土の中に隠された

素焼きの壺の中の水面に落ち、その音が反響して

琴に似た音色を出すように造られてますんや。

江戸時代の文化文政の時代に流行ったと聞いてまんな。

(當麻寺 西南院の庭)

ここの見晴らし台に登ると他所では見れない写真が撮れまっせ。

国宝の東塔と西塔の二つが綺麗に並んで写せますんや。

(国宝の 當麻寺 東塔&西塔)

奥の東塔は奈良時代の創建で手前の西塔は平安時代の創建。

近世以前に造られた三重の塔が二つ並んで観れるのは

ここ當麻寺だけだと聞いてますんや。

(新しい ポケデジ)

新しく買ったデジカメでズームインして見まひょかな。

ついでに反対側の奈良盆地もズームインしましたで。

畝傍山は残念ながらお寺の陰で写せまへんでした。

(大和三山の一部が見えてまんな)

珍しい花を二つほど紹介しまひょかな。

ハナイカダやなんじゃもんじゃの木もおますけど

こちらは、まだ花が咲いてまへんわ。

(黄色いシャクナゲは珍しいかな?)

シャクナゲは白かピンクが殆どでっしゃろ。

黄色のシャクナゲは滅多に見れないと思いまっせ。

次は「ハンカチの木」と言いますんや。

(當麻寺 西南院 ハンカチの木)

(當麻寺 奥院 浄土庭園)

(中将姫が剃髪した 中之院)

(當麻寺境内 中将姫の銅像)

奈良時代の藤原豊成の娘で継母の迫害から當麻寺に逃れ

一夜で蓮の糸で當麻曼荼羅を織り上げたとされています。

出来た曼荼羅を井戸に浸すと黄金に輝く

當麻曼荼羅に変わったとの伝説でおます。

當麻曼荼羅は現在は国宝で表面が殆ど見えないとか。

台座の厨子には天平宝字という奈良時代の年号が

残っているそうですわ。

阿弥陀三尊を中央に置き左右17体の菩薩を配し

合計37体の仏像と風景を描いた織物だそうですわ。

複製をしたものがパンフレットに載ってましたので

貼り付けて置きまひょ、阿弥陀三尊の部分でしょうな。

(當麻曼荼羅=たいままんだら) (複製?)

こちらは、日本最古の梵鐘と言われる鐘と鐘楼でっせ。

(當麻寺 日本最古の梵鐘) (国宝に指定)

金網で囲われてますんで、はっきりとは見えまへんな。

無銘の鐘だそうですが、国宝に指定されてるそうでっせ。

(當麻寺 塔頭の門前に咲く 藤の花)

帰り道の民家に綺麗な山吹が咲いてました。

我が家ではGW前に枯れてしまいましたけど。

(山吹の花)

(こちらは つるバラかな?)

それじゃ、本日はこれでお仕舞にしまひょ。

ほんなら、これで、さいなら~♪

奈良県葛城市當麻(かつらぎしたいま)という地名でんな。

常用漢字の「当麻寺」を使うことも多いようですわ。

(近鉄南大阪線 当麻寺駅)

當麻寺(たいまでら)は関西では有名な「牡丹」の名所で

有名な「中将姫」の曼荼羅(まんだら)伝説が残るお寺でっせ。

非常に古いお寺なんでっけど、分からん事も多いんですわ。

(中将餅 竹本中将堂)

こちらは中将姫の名前を拝借した、よもぎ餅のお店。

駅の近くなのでお土産として店内は賑わってまんな。

それじゃ~ 参道を歩いて當麻寺へ向かいまひょ。

(當麻蹴速=たいまのけはや お墓)

伝説の人物かもしれまへんが、天皇の前で相撲を取り

野見宿祢(のみのすくね)に負けて死亡したとか

日本書紀に言い伝えが残されてますんや。

この地が當麻氏の根拠地だったようで、葛城氏の一族で

奈良時代ごろまでの豪族だったようでんな。

(相撲発祥の地 幟)

(當麻寺の参道)

(當麻寺の参道から 二上山を望む)

山の向こう側は大阪府で鉄ちゃん爺やの街の近くになりまぁ。

この二上山は右側が雄岳(517m)で左側が雌岳(474m)

昔から神聖な山とされ、夕日が雄岳と雌岳の間に沈んでいく

それが西方極楽浄土という信仰に繋がったんかも知れまへん。

昔は「ふたがみやま」と呼ばれ万葉集の和歌にも詠まれる山で

現在は「にじょうざん」と呼んでるようでっけど。

その二上山の東側の裾野に建てられたお寺が當麻寺でっせ。

(當麻寺の楼門)

鉄ちゃん爺やを内の奥さんが撮影したんやけど

楼門にピントが合わさってる感じでっかな。

(葛城市 マンホールの蓋)

當麻寺は伝説によると、聖徳太子の弟が創建したお寺を

當麻国見(たいまのくにみ)と言う方が、白鳳12年に

この地に移して、當麻氏の氏寺としたとされてますんや。

現在は高野山真言宗と浄土宗知恩院の大和本山と呼びまぁ。

現在は真言宗の塔頭が五か寺に浄土宗の塔頭が八か寺の都合

十三か寺が子院になり、兼帯で當麻寺を維持しているんだって。

多くの塔頭が「牡丹」や「シャクナゲ」などを育てている

花の寺として、特に4月下旬から5月中旬は賑わうんですわ。

(當麻寺 説明書き)

(當麻寺 本堂) (国宝に指定)

有名な當麻曼荼羅(たいままんだら)が安置されて現在は

本堂になりまっせ、浄土宗の子院が管理しててるんだとか。

棟木に1161年(永歴2年)の墨書きが残っていて

しかも奈良時代の廃材も利用しての再建であるとの事。

東を正面にして西側に向かって拝むようになってまんな。

西方浄土という信仰から成り立っていることが分かりまぁ。

傘を差して本堂へ向かうのは鉄ちゃん爺やの奥さんの後ろ姿。

国宝の當麻曼荼羅(たいままんだら)は写真撮影が禁止ですわ。

當麻曼荼羅が奉納されているので曼荼羅堂とも呼ぶんだって。

(當麻寺 金堂) (国の重要文化財に指定)

こちらは、昔の本堂で弥勒仏座像が安置されているので

高野山真言宗の子院が管理されるお寺ちゅうことになりまぁ。

奈良時代以前の様式で南側を正面にして建てられてますんで

この画像は裏側から撮影したことになりまんな。

平重衡が興福寺や東大寺を焼き討ちした際にこの金堂や

講堂が焼け落ちたそうで、鎌倉時代の再建だとか。

それでは、鉄ちゃん爺やが昔から好きな塔頭で「西南院」を

紹介しまひょ、高野山真言宗の塔頭の一つになりまんな。

(當麻寺 塔頭の西南院)

(本尊 十一面観音像 他)

(當麻寺 西南院から西塔を望む)

江戸時代の初期に造られた、鉄ちゃん爺やお勧めの庭園。

それでは~ 西南院の牡丹をゆっくりとご覧くださいね。

(當麻寺 西南院の牡丹)

(西南院に咲く シャクナゲ)

(當麻寺 西南院に置かれた水琴窟)

「つくばいから」流れ落ちた水は、土の中に隠された

素焼きの壺の中の水面に落ち、その音が反響して

琴に似た音色を出すように造られてますんや。

江戸時代の文化文政の時代に流行ったと聞いてまんな。

(當麻寺 西南院の庭)

ここの見晴らし台に登ると他所では見れない写真が撮れまっせ。

国宝の東塔と西塔の二つが綺麗に並んで写せますんや。

(国宝の 當麻寺 東塔&西塔)

奥の東塔は奈良時代の創建で手前の西塔は平安時代の創建。

近世以前に造られた三重の塔が二つ並んで観れるのは

ここ當麻寺だけだと聞いてますんや。

(新しい ポケデジ)

新しく買ったデジカメでズームインして見まひょかな。

ついでに反対側の奈良盆地もズームインしましたで。

畝傍山は残念ながらお寺の陰で写せまへんでした。

(大和三山の一部が見えてまんな)

珍しい花を二つほど紹介しまひょかな。

ハナイカダやなんじゃもんじゃの木もおますけど

こちらは、まだ花が咲いてまへんわ。

(黄色いシャクナゲは珍しいかな?)

シャクナゲは白かピンクが殆どでっしゃろ。

黄色のシャクナゲは滅多に見れないと思いまっせ。

次は「ハンカチの木」と言いますんや。

(當麻寺 西南院 ハンカチの木)

(當麻寺 奥院 浄土庭園)

(中将姫が剃髪した 中之院)

(當麻寺境内 中将姫の銅像)

奈良時代の藤原豊成の娘で継母の迫害から當麻寺に逃れ

一夜で蓮の糸で當麻曼荼羅を織り上げたとされています。

出来た曼荼羅を井戸に浸すと黄金に輝く

當麻曼荼羅に変わったとの伝説でおます。

當麻曼荼羅は現在は国宝で表面が殆ど見えないとか。

台座の厨子には天平宝字という奈良時代の年号が

残っているそうですわ。

阿弥陀三尊を中央に置き左右17体の菩薩を配し

合計37体の仏像と風景を描いた織物だそうですわ。

複製をしたものがパンフレットに載ってましたので

貼り付けて置きまひょ、阿弥陀三尊の部分でしょうな。

(當麻曼荼羅=たいままんだら) (複製?)

こちらは、日本最古の梵鐘と言われる鐘と鐘楼でっせ。

(當麻寺 日本最古の梵鐘) (国宝に指定)

金網で囲われてますんで、はっきりとは見えまへんな。

無銘の鐘だそうですが、国宝に指定されてるそうでっせ。

(當麻寺 塔頭の門前に咲く 藤の花)

帰り道の民家に綺麗な山吹が咲いてました。

我が家ではGW前に枯れてしまいましたけど。

(山吹の花)

(こちらは つるバラかな?)

それじゃ、本日はこれでお仕舞にしまひょ。

ほんなら、これで、さいなら~♪

喉かな街に本当は住みたかったですね。

歩いて色んなところいかれて健康そのものですね。僕も

松山では朝10時から杖つかないで動きっぱなしでした。

16時まで疲れはしましたが本当に歩けてうれしかったです。大阪へは一様杖は持っていきますが。つかなくても

大丈夫のようです。昨日は昼夜カラオケでした。

今日はのんびりしてます。お天気明日まで移動お疲れ様でした。

水琴窟は水がしたたり落ちる音が反響してあのような音になると思いますが、

いつかは水が甕の中に満杯になるはずなのに、

それがいつまでも妙なる音がするのは、

水がある一定の高さまで来ると外に流れ出るからでしょうか。

あるいは甕の底は抜けていて、一定の高さまでしか水が溜まらないようになっているからでしょうか。

タイマデラ、初めて聞きました。

全く知りませんでした。

恥ずかしながら、読み方も。

長谷寺とここ當麻寺が有名なんですよ。

冬の寒牡丹という観賞用の物は

當麻寺の北側約1kmに在る石光寺も有名ですかな。

當麻寺は我が町から電車で5つ目の駅で

直線では15kmぐらいかしら?

外部へ流れ出す排水口が作ってあるそうですよ。

壺の底から筒のような排水口が水面に

突き出ていると言う様な感じかしら?

微妙な水の深さを考えて琴の音に近い

反響音が聞こえるよう工夫されているようですね。

お住まいだったからかもしれませんね。

近鉄沿線なら良く電車の吊り広告にも

登場する「花の寺」の一つですよ。

奈良市内のように人も多くなくて

外人さんも少ない穴場的な観光地かも?

お恥ずかしい~限りです<<(._.*)>>

今年は特に時期のお花を観に出られないので

此方で大好きな山吹のお花他

沢山!魅せて頂けてありがとうございます

今日からお相撲・夏場所が始まり~

2週間は~楽しみが出来ました

今週も('-'*)ヨロシク♪お願い致します。

うちの近所のお寺にありました。

カメラが欲しいですが、義兄の件でお金がかかるんじゃないかと思ってやたらにお金が使えません

市営住宅の入居でも連帯保証人になどならないことが分かりました。

それでなかったら知らない字です。

それより元関西人なのにこんな立派なお寺さん

の存在知りませんでした。

真言宗と浄土宗でそれぞれ管理なのかな?

一度は行ってみたいお寺さんですね。

今週もよろしくお願いします。

色んな花を植えて観光客を楽しませてくれますね。

牡丹の花が咲いてない時はひっそりとした

静かなお寺になるんですよ。