1月15日、午前中の見学を終えて。

ここからは一駅分歩いて北上し、次なる目的地を目指します。

新しい道を歩いてもいいのですが、交通量が多い道で、

新しいがゆえにつまんない道(?)だろうからってことで、

旧道の集落の中の道を歩いていくことに。

まず駅前で、目を見張るおうちが…。

後ろの棟まですべてつながっているおうちです。

奥までひとつのおうちのようです

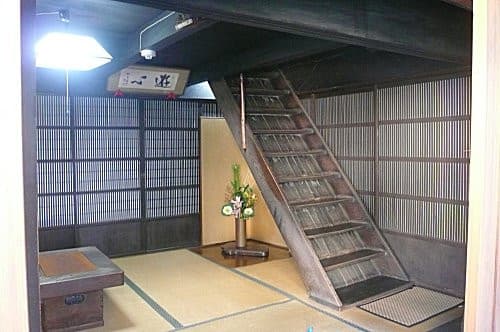

店構えはオオダナ

ここらへんは材木関係のお店が多いようです。

そりゃそうですよね。

吉野口ですから(?)

橋を渡ったところの豪邸もすごかった

奥まで入り切りません(超豪邸)

この後も道すがらの両脇には大きなおうちが並んでいて、

特に有形文化財ってのでもないのですが、

それらを見て歩くだけでもワクワクします。

「この家も大きいね」

「さっきのおうちよりは小さいけど、フツーに大きいよね」

その後、何度も「フツーに大きい」っていうフレーズが口をついて出ました。

フツーに大きいってなんだ!(笑)って感じですが。

ここではない住宅街にあったら「豪邸」といわれるであろうサイズのおうちでも、

ここでは「あー、フツーに大きいね」って感じになっちゃうんですよ。

それくらい大きなお宅が多いここらへん。

奈良県が潤っていたのは、吉野があったから。

山あっての奈良県。

アリガタヤアリガタヤ。

ゲージツ的なシャッター(いきなり現代的なオブジェ風)

鯉が乗った雨どい

近鉄の鉄橋です

こんなところに鉄橋あったっけ?

普段は乗っているだけだから気が付かないなあ。

そういえば、薬水のレンガ造りの橋梁も、タクシーツアーの時みたっけ。

ちゃくちゃくと、奈良検定の公式テキストに載っていて、

自分が行ったことがないところを埋めております。

両脇の豪邸を眺めて歩く集落の中。

何やら石碑がありまして。

よくよく読んでみると、榎本住(すみ)さんという女医さんの顕彰碑でした。

女医さんがいたんですね

なんとこの住さん、

重傷を負った吉村寅太郎の措置を施したらしいです。

へー。

この顕彰碑の道の向かい側には大きな病院がありました。

苗字が同じなので、現在もこの地で血族の方が病院をなさっている様子。

たぶん子孫の方の病院

かなり大きな病院で、地域医療の拠点となっているようです。

そうか、ここに女医さんがいたんだあ。

勉強したから、ここ、奈良検定で出してもよろしくてよ(笑)

てことで、再び「フツーに大きい」おうちを見て歩きます。

川沿いに歩いていたら行き止まりにたどり着いてしまい(!)

慌てて引き返すことも。

この川は曽我川。

吉野口駅前で渡った川も曽我川で、今まで曽我川沿いに歩いてきていたのでした。

この曽我川は西(南)へ向かって流れていたのではなく、

北へ向かって流れており、途中から

「あれ?川の流れが思っていた方向と逆だわ」と気が付きました。

曽我川は北上して広瀬大社のあたりで大和川へそそぐ川。

そこらへんはよく奈良検定でも出ていましたね。

吉野川水系ではないものはどれかとかっていう問題。

おおぅ(笑)初めて川に着目して歩いてみたことが新鮮でした。

曽我川にかかっていた洋風(?)な橋

この橋を渡ると本日の午後の目的地はすぐです。

でもその前に、腹ごしらえ。

昼ご飯は台湾料理です。

汇鑫源(かいしんげん←読めないよ!)という台湾料理のお店。

もともとはローソンだった場所を、食堂にしたらしい。

(地図上はまだローソンってものが結構ありました)

ここは、から揚げがデカいことで有名なので、それも心ひかれたけど…。

やはりエビえび好きだから、エビマヨセットで。

なぎさんの頼んだ八宝菜セットにはドデカイから揚げが来ましたよ(笑)

※写真中にカーソルを置いて、>印が出てきたらそこをクリックすると見れます。

とりあえず午前中はせっせと歩いたので、

たくさんエネルギー補給しておきました★

ふー食べた食べた。

あとはせっせと消費するだけです。

午後の部スタート。

といっても目的地はすぐ。

安楽寺とその周辺を歩きましょうの部です。

お昼ご飯を食べたところから北へ行ったすぐの分かれ道から、

安楽寺→こちら、の道標を見つけてテクテク。

目的地はすぐそこです

あっという間に到着。

安楽寺は聖徳太子草創によるお寺との伝承。

もとは「葛城寺」といったようで。

安楽寺

本堂

いやに建物がキレイなのは、江戸時代に火災によって現地に移ってきたからなんだそうで。

現在のお堂はそんなに古くない(奈良の歴史からみれば、江戸なんて近い近い)

鐘楼

あちこちきょろきょろしていたら、スクーターに乗った坊様が現れ、

「ご参拝の方ですか」って声をかけてもらいました。

なんでもこれから法事だそうで(!)

あまり時間がないのですが、ちょっとだけ説明させていただきましょうか

と申し出て下さったので、お願いしました。

ここで有名なのは珍しい安楽寺塔。

もともとは三重塔だったものが、上部二層を失い、

残った最下層に屋根をかけ、お堂のようにして残されたもの。

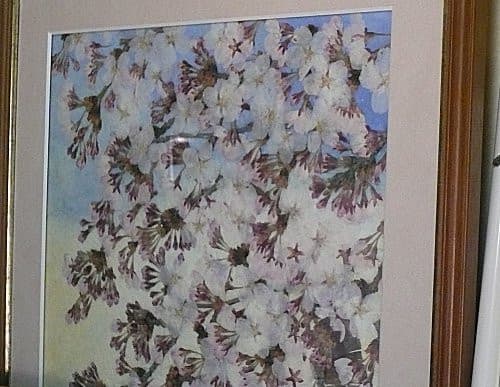

あとは、沙羅の木が有名。

沙羅といえば『祇園精舎の鐘の音』で有名なあの、沙羅(双樹)。

釈迦が大往生を遂げる入滅時に、その教場四隅にあった沙羅樹が、

忽然と双樹に合体し、その死を悼んで開花するやいなや、散ったという。

その言い伝え通り、この花は咲くと一日で散ってしまうんだそうで。

別名「夏椿」の名の通り、6月ころが花の時期。

「つぼみになるとあっという間に咲いて、すぐに散ってしまうので。

見頃が難しいのですが。またそのころに、ご参拝いただけたらと思います~」

といってパンフレットだけ持ってきてくださいました。

お堂も前もって申し出たら開けていただけたようですが、

今回は突然の訪問で、かつ、法事のためお堂は開けていただけず。

まあ、この場所ならば再訪問も可能な場所ですので、

それこそ、夏椿の花が咲くころにまた来たらいいじゃん。

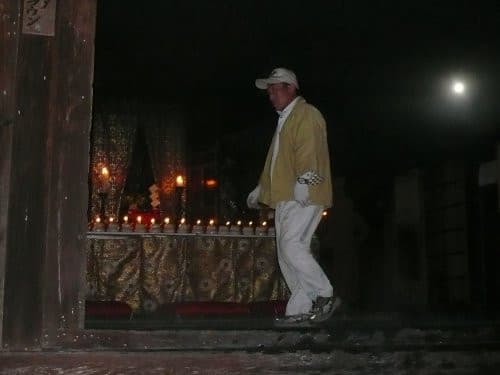

安楽寺から見えていた神社にも詣でることに。

御霊神社です。

御霊神社の手水舎

拝殿

本殿

ここの神社のすぐわきに集会所のような建物があり、

そのわきを抜けると、塔婆こちらの看板が…。

あらら、めちゃ近所なんだ。

よかったよかった。

ちょっと急な坂道を少し登っていくと、すぐありました>塔跡。

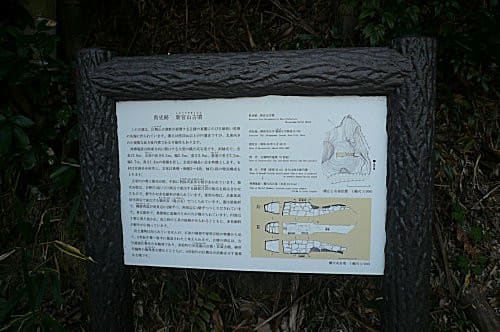

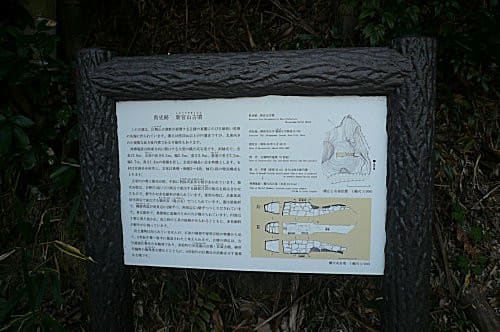

塔跡の看板

高い所にあります

反りがきつい

礎石もきちんと

脇にはお稲荷さん

鐘があるけど柵の中で鳴らせない

こんなところに三重塔があったんですね。

しかもここらへんはすべて安楽寺の寺域だったようですし。

かつては大寺院だったのでしょう。

ここまではまったく他の方と出会わなかったのですが。

写真を撮っていたら、私たち二人の他に観光客の男性が…。

その男性は、塔跡の写真を撮ったら、

塔の正面の小高い丘のようなところに登ってゆかれましたが、

わたしたちは「まあいっか」と登ってきませんでした。

しかし行けばよかったかな。

下から撮った目線の写真しかないから。

同じ高さから撮った写真だったら、

こんなあおりの写真ばっかりじゃなくてすんだかも。

うーん。

それというのも、その小高い丘が元々の安楽寺の本堂があった場所らしいです。

ここで火事が起こって、現在の場所に移動してきたらしいので。

次回行ったときはここも登ってみようっと。

その坂道を降りて来たら、左手にいわくありげな坂道。

なんだ?なんだと登ってみました

すると朽ちた山門があり、

元ここにあった「宗教法人葛城寺」という寺が引越ししましたよ

というお知らせの紙が貼ってありました。

葛城寺って安楽寺の昔の名称だけど。

現代では二つお寺があったってこと?

さっき見て来たお寺とは違うものなの?

よくわかんないや。

ま、”ここ”にあったお寺は最近移動しましたってことらしい。

入れません(板が打ち付けてありました)

安楽寺の全景

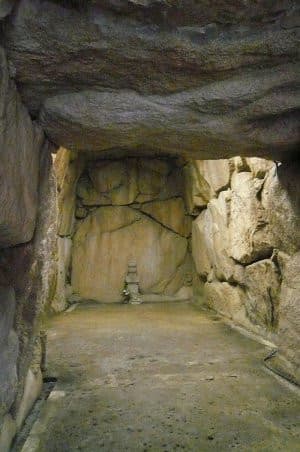

そして本日最後の訪問地は新宮山古墳。

これも、ここからすぐなのでした。

地図で見るとわかりにくかったけど、

案内板だとすぐなのでした。

看板がたくさん出ています

すぐそこ、なのですが、なかなかわかりにくい入口。

「ここは~よそ様の駐車場に入ってるやないかい!」

「こっちへいくと…住民の方の玄関ですね」

とかいいながら私たちも進んでいったので、

いろんな見学者が住民の方に迷惑をかけてはいかんということで、

どんどん看板が増えていったと見た(笑)

看板の通り、細い道に入り、道なりに登ってみると、

「新宮山古墳はこの↑」の表示。

看板あり

急な斜面を登っていきます

入口あった

おー。なんどかこの古墳の写真はみたことがあるぞ。

入口にゲートのようなものはありますが、

固定されてないので、ひらくし、中にも入れます。

まあ、中に入るのは自己責任で。

入口のあたりがぐちゃぐちゃしていて(冬ですからね)

白いコートを着ていたので、中に入るのは遠慮しちゃいましたが、

冬こそ古墳は入らなきゃいかんだろ(謎)

とりあえず中だけ見てみる

帰ってきて調べてみたら、ここの古墳は入ってみなくちゃダメなんだそうです(笑)

確かに、コフンスキーさんが絶賛しているらしい。

あー、入ってくるべきだったか。

また行けばいいか。

とりあえず→こんな素晴らしいらしいですよ、なかは。

あー確かに。

午前中見た、水泥古墳と双璧かも。

うーん、古墳愛がないために、ここをチャレンジできなかったのは痛恨のミスかも。

ま、ここ近鉄沿線といえる場所なので、また行けばいいか(ははは)

一度行ったから、行き方もわかるし。

とりあえず今回はのんびり&ゆっくり歩くことをモットーにしてましたんで、

午後はさくっとこれくらいにして終了です。

時間はまだ三時ほど。

のんびり帰ります。

まだ生っている柿の木と青空

ここから近鉄葛駅はすぐ。

ってことは又これるよね。

近鉄さえあれば私は生きていけるし(大謎)

ってことで今回のミッションは終了。

天気が悪い予定ではありましたが、

雨が降ることもなく、たいして寒くもなく、

本日も晴れ女頑張りました♪

ここらへんのこと、ますます好きになっちゃったなあ。

次回の訪問はもっとちゃんとガイドできるようにしますので(汗)、

再訪問の際は、今回予定が合わなかった方はご一緒下さい。

ここからは一駅分歩いて北上し、次なる目的地を目指します。

新しい道を歩いてもいいのですが、交通量が多い道で、

新しいがゆえにつまんない道(?)だろうからってことで、

旧道の集落の中の道を歩いていくことに。

まず駅前で、目を見張るおうちが…。

後ろの棟まですべてつながっているおうちです。

奥までひとつのおうちのようです

店構えはオオダナ

ここらへんは材木関係のお店が多いようです。

そりゃそうですよね。

吉野口ですから(?)

橋を渡ったところの豪邸もすごかった

奥まで入り切りません(超豪邸)

この後も道すがらの両脇には大きなおうちが並んでいて、

特に有形文化財ってのでもないのですが、

それらを見て歩くだけでもワクワクします。

「この家も大きいね」

「さっきのおうちよりは小さいけど、フツーに大きいよね」

その後、何度も「フツーに大きい」っていうフレーズが口をついて出ました。

フツーに大きいってなんだ!(笑)って感じですが。

ここではない住宅街にあったら「豪邸」といわれるであろうサイズのおうちでも、

ここでは「あー、フツーに大きいね」って感じになっちゃうんですよ。

それくらい大きなお宅が多いここらへん。

奈良県が潤っていたのは、吉野があったから。

山あっての奈良県。

アリガタヤアリガタヤ。

ゲージツ的なシャッター(いきなり現代的なオブジェ風)

鯉が乗った雨どい

近鉄の鉄橋です

こんなところに鉄橋あったっけ?

普段は乗っているだけだから気が付かないなあ。

そういえば、薬水のレンガ造りの橋梁も、タクシーツアーの時みたっけ。

ちゃくちゃくと、奈良検定の公式テキストに載っていて、

自分が行ったことがないところを埋めております。

両脇の豪邸を眺めて歩く集落の中。

何やら石碑がありまして。

よくよく読んでみると、榎本住(すみ)さんという女医さんの顕彰碑でした。

女医さんがいたんですね

なんとこの住さん、

重傷を負った吉村寅太郎の措置を施したらしいです。

へー。

この顕彰碑の道の向かい側には大きな病院がありました。

苗字が同じなので、現在もこの地で血族の方が病院をなさっている様子。

たぶん子孫の方の病院

かなり大きな病院で、地域医療の拠点となっているようです。

そうか、ここに女医さんがいたんだあ。

勉強したから、ここ、奈良検定で出してもよろしくてよ(笑)

てことで、再び「フツーに大きい」おうちを見て歩きます。

川沿いに歩いていたら行き止まりにたどり着いてしまい(!)

慌てて引き返すことも。

この川は曽我川。

吉野口駅前で渡った川も曽我川で、今まで曽我川沿いに歩いてきていたのでした。

この曽我川は西(南)へ向かって流れていたのではなく、

北へ向かって流れており、途中から

「あれ?川の流れが思っていた方向と逆だわ」と気が付きました。

曽我川は北上して広瀬大社のあたりで大和川へそそぐ川。

そこらへんはよく奈良検定でも出ていましたね。

吉野川水系ではないものはどれかとかっていう問題。

おおぅ(笑)初めて川に着目して歩いてみたことが新鮮でした。

曽我川にかかっていた洋風(?)な橋

この橋を渡ると本日の午後の目的地はすぐです。

でもその前に、腹ごしらえ。

昼ご飯は台湾料理です。

汇鑫源(かいしんげん←読めないよ!)という台湾料理のお店。

もともとはローソンだった場所を、食堂にしたらしい。

(地図上はまだローソンってものが結構ありました)

ここは、から揚げがデカいことで有名なので、それも心ひかれたけど…。

やはりエビえび好きだから、エビマヨセットで。

なぎさんの頼んだ八宝菜セットにはドデカイから揚げが来ましたよ(笑)

※写真中にカーソルを置いて、>印が出てきたらそこをクリックすると見れます。

とりあえず午前中はせっせと歩いたので、

たくさんエネルギー補給しておきました★

ふー食べた食べた。

あとはせっせと消費するだけです。

午後の部スタート。

といっても目的地はすぐ。

安楽寺とその周辺を歩きましょうの部です。

お昼ご飯を食べたところから北へ行ったすぐの分かれ道から、

安楽寺→こちら、の道標を見つけてテクテク。

目的地はすぐそこです

あっという間に到着。

安楽寺は聖徳太子草創によるお寺との伝承。

もとは「葛城寺」といったようで。

安楽寺

本堂

いやに建物がキレイなのは、江戸時代に火災によって現地に移ってきたからなんだそうで。

現在のお堂はそんなに古くない(奈良の歴史からみれば、江戸なんて近い近い)

鐘楼

あちこちきょろきょろしていたら、スクーターに乗った坊様が現れ、

「ご参拝の方ですか」って声をかけてもらいました。

なんでもこれから法事だそうで(!)

あまり時間がないのですが、ちょっとだけ説明させていただきましょうか

と申し出て下さったので、お願いしました。

ここで有名なのは珍しい安楽寺塔。

もともとは三重塔だったものが、上部二層を失い、

残った最下層に屋根をかけ、お堂のようにして残されたもの。

あとは、沙羅の木が有名。

沙羅といえば『祇園精舎の鐘の音』で有名なあの、沙羅(双樹)。

釈迦が大往生を遂げる入滅時に、その教場四隅にあった沙羅樹が、

忽然と双樹に合体し、その死を悼んで開花するやいなや、散ったという。

その言い伝え通り、この花は咲くと一日で散ってしまうんだそうで。

別名「夏椿」の名の通り、6月ころが花の時期。

「つぼみになるとあっという間に咲いて、すぐに散ってしまうので。

見頃が難しいのですが。またそのころに、ご参拝いただけたらと思います~」

といってパンフレットだけ持ってきてくださいました。

お堂も前もって申し出たら開けていただけたようですが、

今回は突然の訪問で、かつ、法事のためお堂は開けていただけず。

まあ、この場所ならば再訪問も可能な場所ですので、

それこそ、夏椿の花が咲くころにまた来たらいいじゃん。

安楽寺から見えていた神社にも詣でることに。

御霊神社です。

御霊神社の手水舎

拝殿

本殿

ここの神社のすぐわきに集会所のような建物があり、

そのわきを抜けると、塔婆こちらの看板が…。

あらら、めちゃ近所なんだ。

よかったよかった。

ちょっと急な坂道を少し登っていくと、すぐありました>塔跡。

塔跡の看板

高い所にあります

反りがきつい

礎石もきちんと

脇にはお稲荷さん

鐘があるけど柵の中で鳴らせない

こんなところに三重塔があったんですね。

しかもここらへんはすべて安楽寺の寺域だったようですし。

かつては大寺院だったのでしょう。

ここまではまったく他の方と出会わなかったのですが。

写真を撮っていたら、私たち二人の他に観光客の男性が…。

その男性は、塔跡の写真を撮ったら、

塔の正面の小高い丘のようなところに登ってゆかれましたが、

わたしたちは「まあいっか」と登ってきませんでした。

しかし行けばよかったかな。

下から撮った目線の写真しかないから。

同じ高さから撮った写真だったら、

こんなあおりの写真ばっかりじゃなくてすんだかも。

うーん。

それというのも、その小高い丘が元々の安楽寺の本堂があった場所らしいです。

ここで火事が起こって、現在の場所に移動してきたらしいので。

次回行ったときはここも登ってみようっと。

その坂道を降りて来たら、左手にいわくありげな坂道。

なんだ?なんだと登ってみました

すると朽ちた山門があり、

元ここにあった「宗教法人葛城寺」という寺が引越ししましたよ

というお知らせの紙が貼ってありました。

葛城寺って安楽寺の昔の名称だけど。

現代では二つお寺があったってこと?

さっき見て来たお寺とは違うものなの?

よくわかんないや。

ま、”ここ”にあったお寺は最近移動しましたってことらしい。

入れません(板が打ち付けてありました)

安楽寺の全景

そして本日最後の訪問地は新宮山古墳。

これも、ここからすぐなのでした。

地図で見るとわかりにくかったけど、

案内板だとすぐなのでした。

看板がたくさん出ています

すぐそこ、なのですが、なかなかわかりにくい入口。

「ここは~よそ様の駐車場に入ってるやないかい!」

「こっちへいくと…住民の方の玄関ですね」

とかいいながら私たちも進んでいったので、

いろんな見学者が住民の方に迷惑をかけてはいかんということで、

どんどん看板が増えていったと見た(笑)

看板の通り、細い道に入り、道なりに登ってみると、

「新宮山古墳はこの↑」の表示。

看板あり

急な斜面を登っていきます

入口あった

おー。なんどかこの古墳の写真はみたことがあるぞ。

入口にゲートのようなものはありますが、

固定されてないので、ひらくし、中にも入れます。

まあ、中に入るのは自己責任で。

入口のあたりがぐちゃぐちゃしていて(冬ですからね)

白いコートを着ていたので、中に入るのは遠慮しちゃいましたが、

冬こそ古墳は入らなきゃいかんだろ(謎)

とりあえず中だけ見てみる

帰ってきて調べてみたら、ここの古墳は入ってみなくちゃダメなんだそうです(笑)

確かに、コフンスキーさんが絶賛しているらしい。

あー、入ってくるべきだったか。

また行けばいいか。

とりあえず→こんな素晴らしいらしいですよ、なかは。

あー確かに。

午前中見た、水泥古墳と双璧かも。

うーん、古墳愛がないために、ここをチャレンジできなかったのは痛恨のミスかも。

ま、ここ近鉄沿線といえる場所なので、また行けばいいか(ははは)

一度行ったから、行き方もわかるし。

とりあえず今回はのんびり&ゆっくり歩くことをモットーにしてましたんで、

午後はさくっとこれくらいにして終了です。

時間はまだ三時ほど。

のんびり帰ります。

まだ生っている柿の木と青空

ここから近鉄葛駅はすぐ。

ってことは又これるよね。

近鉄さえあれば私は生きていけるし(大謎)

ってことで今回のミッションは終了。

天気が悪い予定ではありましたが、

雨が降ることもなく、たいして寒くもなく、

本日も晴れ女頑張りました♪

ここらへんのこと、ますます好きになっちゃったなあ。

次回の訪問はもっとちゃんとガイドできるようにしますので(汗)、

再訪問の際は、今回予定が合わなかった方はご一緒下さい。