まだ行ったことがない所を求めて。

本日は「五條の巻」です。

いや、五條は何度か行って歩いているし、

(節分の時にも行ったし、重伝建の新町を歩いたこともあるし)

初めてではないのですが。

訪問当日、1月14日(日)は

五條の念仏寺で「鬼走り」が行われるということで行ってみました。

行事のメインは夜からなのですが、昼の部と称して、お子様向けもあるというので、

それも見るために、昼から現地入りすることに。

近鉄とJRを乗り継いで大和二見駅に到着。

とりあえず駅前で腹ごしらえして、

いざ、念仏寺へ。

国道24号線沿いのそんなに面白くない道を歩いていると(をい)

いつの間にかJR和歌山線と並走していました。

すると前方に「犬飼山」という山号のお寺を発見。

先を急ぐたびではありますが、戌年ということもあって、

どうも気になるので立ち寄ってみることに。

犬飼山転法輪寺(転の字は本来、車へんに専という字)

犬飼山です

小楼門の彫り物が立派です。

階段上ってすぐ右手に手水舎

鐘楼門入って左には地蔵堂

その先に本堂

何故弘法大師がここを訪れたかというと…。

中国留学をしていた弘法大師。帰国に際しておっしょさんの恵果和尚から

「三鈷杵」(密教のお道具)をもらい、それを日本に向けて投げましたとさ。

人からもらったものを投げるとはどういうこと?!

と怒るなかれ。そのココロは「私が教えを広めるのにふさわしい場所へ飛んで行け!」

と念じて投げたということで、三鈷杵さんはぶぅんと日本のとある場所へ落ちました。

それが高野山であったということなのですが。

その場所を探し求めて歩いている時にここを訪れたんだそうで。

その時、ここで出会ったのが犬を連れた大男。

弘法大師がこれこれこういう理由で旅をしておる、という話をしたところ、

その場所を知っているという。連れていた犬に「この方の先導をせよ」と命じた。

その出会いの場所が「ここ」なんだそうです。

ゆえに「犬飼山」

なーるほど。

歩き出すと道中でまた一人の山人と出会いました。

その山人は大師にこう言いました。

「ここから南に行くと平原の沢がある。そこがそなたの求める地だ。

…実は私はこの山の王なのだ。あなたに私の領地を差し上げよう」(!)

さらに山の中を進むと一本の松にあの三鈷がひっかかっているのを見つけ、

ここがその場所であることを知りました。

それが現在の高野山。

山人は「丹生明神(丹生都比売大神)」であると名乗り、

さきに犬を案内させてくれたのは「高野御子大神(狩場明神)」であると

名乗られたそうです。

ほー。

神社さんがありました

ということで、ここにお祀りされているのが丹生狩場明神社

向かって右が犬を走らせてくれた狩場明神さんを祀る高野御子大神社、

同じく左が高野山の地主神である丹生明神さんを祀る都比売明神社。

その左手には白髭稲荷明神さんもお祀りされていました。

このお社を囲むように四国八十八か所のお砂踏み霊場が巡っておりました。

それぞれのお寺のお砂を集めてタイルの下に納めているので、

その上をぐるっとまわると、ここだけで八十八か所を巡ったことになるという

お手軽お遍路さんが体験できます。

もちろんやりましたよ。わたし元々真言宗徒だし★

その他にお大師様を祀る大教堂遍照殿や、護摩堂、庫裏客殿などもあります。

ぐるっと一周してせっかくだからと御朱印をもらうことに。

待っている時に、ゴーンというよい鐘の音が…。

おお、腹に応えるいい感じの音。

「良い鐘の音ですねー」

「ああ、そうですか」

「あのぉー、あの鐘って撞かせてもらってもよろしいですか?」

と尋ねたら「どうぞ」とのことだったので、喜び勇んで鐘楼へ。

しかし見慣れた鐘撞堂の様子ではなく、バスのつり革のような紐が下がっていて、

どうやらこれをひっぱると鐘がつかれるらしい。

このレバーで鐘をつくらしい…

一度目、二度目はひく力が弱かったらしく、

三度目に思いっきりひっぱったら、

思いのほか大きな音で鐘がつかれてしまい…ありゃりゃ。

しかし真下で聞くその鐘の音は結構よい音でした。

鐘撞き女としては満足できる鐘の音でした。

思いの他長居をしましたが、これも徒歩ゆえにあったご縁。

ありがたやありがたや。

あれ?でもここ、古墳があるってことだったけど…。

まあいっか。

(後で調べたら、古墳はあのお社があった後ろの”土盛り”だったようで、

古墳の周りに八十八か寺お砂踏み霊場が巡っていたのでした。

どうりで「古墳」を見かけなかったわけだ)

さて、次というか目的地を急ぐ旅に戻ります。

先ほどの道をどんどん歩き「上野町」との看板から左折。

こっちが上野公園に行く道らしいです。

ここらへんから鬼走りの旗がたくさんはためいています

鬼走りに来る方は、お寺の駐車場が狭いので、

上野公園の駐車場に止めるようにとの情報があった上野公園です。

「うえのこうえん」ではなく「こうずけこうえん」ね。

ここは無料駐車場になっていて、ここに車を止めると、

シャトルバスで念仏寺まで送ってくれるそうです。

遠方から車で来た場合はここで車を止めてでかけるのがよろしいかと。

道中趣のあるお堂なども発見。

この橋を渡るとすぐ念仏寺です。

橋から上流をながめる

橋から下流をながめる

橋から本当にすぐでお寺の入り口に到着

お寺脇の駐車場はすでに満杯

カメラマンさんが集結していて、すでに駐車場は満杯。

どうしてもここに止めたいという場合を除いては、

上野公園の駐車場に止めておく方が無難ですね。

私が付いた時にはすでに、昼の部の大般若経の転読は終わってました。

それが見たい方はもっとはやく(午後1時ころ?)に到着する必要があります。

護摩焚きの準備も万端

お堂の後ろがわから前にまわりこんでみると

まだ二時過ぎですが、カメラマンの人たちはスタンバイオッケー。

何やらカメラマン席は向かって左側の前の方に固められているとのことで、

なぜか私はカメラマンでもないくせに、この集団の後ろについていました。

(これが間違いであるのは、昼の部が始まってから気が付いたわさ)

すごく早く行ったんだから、右側のフツーの人席の一番前でもよかったのに。

(その方が写真は撮りやすい)

でっかいカメラを担いだ皆さんは左側にまとめられていますが。

見学する(コンパクトカメラやスマホなどで撮影する)だけなら、

右側の一番前を狙うのが正解かと思われます。

(鬼が登場するのも、向かって右側の端からですし)

とりあえず人が少ないうちに、境内をウロウロしてみます。

実際に使われる松明が置かれていました

この松明がデカい。

高さ1.2m、直径70センチ、重量60キロというのだから、

これに火をつけて、持って歩くの大変だわ。

境内はすでに屋台が立ち並び、すでに営業しているところもあります。

タイ焼き、から揚げ、カステラ焼き、なんか腹にたまりそうなもの多し。

長時間ここに張っている人でも、空腹を満たすのには大丈夫なラインアップ。

念仏寺の看板

鬼走りの説明

この看板の前にある手水舎の、水鉢の中で凍っていたであろう氷の塊が、

無造作に足元に転がっていました。

分厚い氷!!

午後二時を回っているのに、まだ氷の塊のままでいるってことは、

外気温が寒いってことを表しているってことで。

今日。本当に寒いんだよー。

表門から見るとこんな感じ

そうこうしていると、子供たちが集まってきて、

そろそろ子ども部が始まります。

そのうち本堂左手の大きな木の衝立(?)を棒で打ち付け、

拍子木で床をうつようなリズムが聞こえてきました。

これは悪いもの祓いの意味があるんだとか。

俗に「阿弥陀さんの肩叩き」と呼ばれる棒打ち。

手ほどきをするので希望者は誰でも打つことができるとアナウンスしていました。

そしてほら貝を吹き、半鐘を鳴らして開始を告げます。

昼の部、開始です。

赤鬼登場

青鬼登場

茶鬼登場

鬼は、赤鬼(父)、青鬼(母鬼)、茶鬼(子鬼)と三匹おり、

これだけ連続写真ですが。

登場して、松明を持って、担いで、振り回して、ぐるんぐるんする行為をここで行います。

そして、向かって←左へずれてゆく、というのを、赤・青・茶色で繰り返して、

これを三回繰り返す(のかな?)

鬼についてまわるのは、水天(かわせ)という役。

昼の部では松明に火はついてないけど、

夜の部では火がボーボー燃えてますので危ない。

そこで手に持った桶から笹竹で水をすくって、

火天にかけて火をはらったり床に落ちた火の粉を消してまわるのだそうで。

赤・青。茶が現れては右から左へ移って行って、

お堂の裏側を通ってまた右側から現れて…を繰り返し、

それを三回繰り返して、終了です。

昼の鬼走りが終わると、次なるお楽しみは餅まきです。

周囲の人の情報では、中央にあるやぐらから餅をまくとのことだったので、

やぐらのそばにスタンバッておいたのですが…。

(そのせいで、写真はイマイチな場所から撮る羽目になったけど)

やぐらに登る餅まきの皆様

餅を実際にまくに段階になったら…お堂の舞台からもまいたのですね。

あら、一番前に並んでおいてもよかったのかも。

ぽかーん。

ってことで、早く来たら、お堂のまんまに陣取って見学し、写真をとり、

そこで餅を拾うのが一番よいかと思われます。

カメラマンの人は昼頃からすでに場所取りしていますが、

フツーの見学者ならば、二時くらいにいけばいい場所は取れます。

次回からゆかれる方は遠慮なく、一番前をゲットしてください。

さて、実際に餅まきが始まったら、やぐらの足元はあまり飛んでこず(涙)

投げる人が頑張って遠くまで飛ばそうとするからか、

重さのあるもの(餅)なので、結構遠くまで飛んでました。

嗚呼!場所選び、失敗したんじゃん。

それでも足元のお餅はいくつか拾いましたよ。

てか、エコバックを広げて頭上に掲げておいたら、

そこに何個か入っていた方が多いのですが。

ここのお餅は個包装の市販品ではなく、自家製のまるめたお餅。

大きさもバラバラで、人差し指と親指で作った〇サイズ。

中に一枚だけ平べったくて薄い手のひらサイズのお餅がありました。

(これは紅白の二種類ありましたが、私がゲットしたのは白のみ)

そして、中を見てびっくり。

数字が書いた餅が一つ入ってました。

2と書いた餅

「餅に数字が書いてあった人は景品がありますから本部まで~」

とのアナウンスで、この餅は2等だ!きゃっぽー♪

ウキウキと本部前で並び引き換えてもらったら、

景品は靴下セットでありました。

2等の靴下二足入りした♪

大当たりだ~★

ということで、お堂に近づいて今頃ではありますが、お参り。

(順番ちがうだろー)

これにて昼の部は終了です。

夜の部は午後九時から開始ですので、いったん宿に入ることにします。

先ほど歩いた道を帰るという方法もあるのですが、

行きと帰りは違う道を歩いてみることにしました。

念仏寺の近くのお寺(ここは鬼の参篭所らしい)

お寺の門を出た道をずっと道なりにまっすぐ歩いてゆくと、

住宅が並ぶ道から、田圃道を通って、途中一か所だけ竹藪があり、

ちと怖いなあと思う道を抜けると、車通りのある道に出ますので、

その道を大和二見駅方面へ出る方向へ歩きます。

さっき渡った橋よりも上流の橋を今度はわたります。

上流を望む

下流を望む

途中から国道24号線に合流し、更に北上して、

35分ほどでお宿につきました。

さっきのルートは大和二見駅から40分ほどかかり、

帰りの道は35分くらい。

となれば、この道の方が短くて済むなあと実感。

どちらも歩いてみてわかることでした。

さて、大和二見駅前から新町通りに入って本日のお宿を目指します。

新町通りに入りましたよ

ここから急激に降りている道

フランス料理屋さんになった古民家

ガス灯を模した街灯がキレイ

本日のお宿は『山田旅館』さん。

新町通りに立つ、明治からのお宿です。

以前新町通りをぶらり歩いている時に前を通りかかり、

喫茶コーナーでお茶でも…と思っていたのですがその時は開いておらず。

今回は満を持して宿泊予約!

無事予約取れました。

お宿に着くと、我々一組だけの様子。

あちゃー、また貸し切り状態かあ。

天井の低い一階から二階にあがって一番奥の部屋が我々の部屋。

お茶入れてもらいながら、

床の間に飾られたおかみさん力作のパッチワークによる日の出をながめ、

それにまつわるお話を聞きました。

「以前来た時に開いてなかった~」というと

「私遊びに行くの好きだから、きっと店閉めてでかけたんだわ(!)」

ひゃあ(笑)

「映画のロケにも来てもらって、山本未来@山本寛斎の娘さん見たわよ~」

なんて話をしておりました。

おかみさん話好きなので、

どんどん楽しい話が出てきて止まらなくなります。

「じゃあ、ごはんの支度しますねー」

とおかみさんが去ると、夜の部から合流するなぎさんを待ちつつ、

部屋でしばしくつろぎました。

床の間には日の出のパッチワーク(おかみさんの力作)

旅館!って感じする~

きょろきょろすると、江戸時代からある建物らしく、

なんだか貫禄あります。

部屋の隅には囲碁将棋セット

衣桁も立派ですわ

丹前と浴衣が入った乱れ箱の底は家紋入り!

ほどなく本日の同行者なぎさんが到着して、

またまたにぎやかになり、すぐに夕ご飯。

お造り、おでん、魚のフライ、酢の物、

素麺入りお味噌汁、お肉と肉団子の小鍋…。

食べ過ぎましたけど完食しましたよ(モチロン!)

おなかが満たされたら…お宿でゆっくり…ではなく!

いざ、念仏寺の夜の部の鬼走りを見学にゆくのです。

寒さ対策に一枚余分に持ってきたヒートテックを着こみ、

タイツも重ね履きして、いざ出発!

さきほど学習したルートを思い出し、

後で通った道を選択して、住宅街の中を通っていく道をテクテク。

初めて歩く時は地理が判らずドキドキしながら歩いていたので長く感じましたが、

一度通った道ならば大丈夫。ずんずん進みます。

住宅街の中から、お寺への一本道へゆく小路を抜けて、

ちょっとコワイ竹藪の道も、すでに真っ暗になった中では、

逆に怖くありません。(二人連れだってのもあるけど)

再び人家が近くなってきたら、お寺はすぐです。

到着すると、一時間半前にも関わらず、すでにスタンバっている人も多し。

カメラマン席は相変わらずぎっしりで、

昼の部で見かけた人もそのまま残っているようでした。

すでに護摩行が行われた後で、

昼に積み上げられていた護摩はお焚き上げされたようでした。

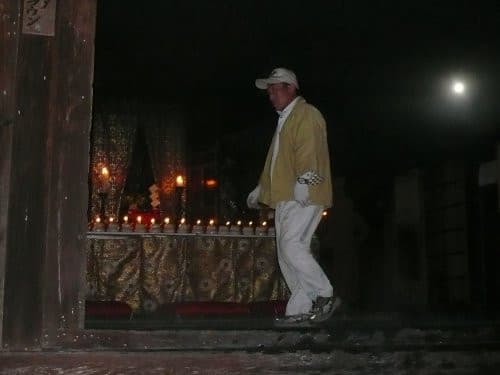

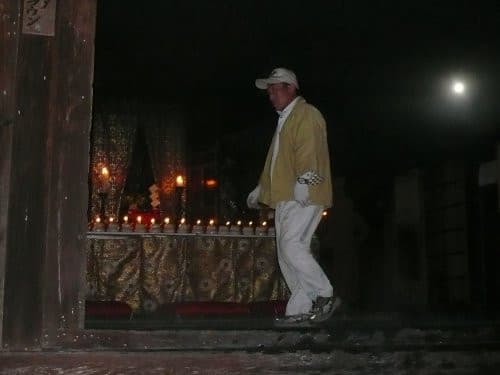

護摩壇が燃えておりました

灯りがともった本堂内

あんまり予習してこなかったので、ここでの待ち時間を利用して、

スマホを駆使して鬼走りのお勉強など。

”陀々堂の鬼はしりは、五條市の念仏寺で行われる、年頭に当たり

鬼を追い除災招福を祈る行事である。旧坂合部郷12か村に

坂合部新田・樫辻村が加わった14地区で運営される。

大般若経の転読、昼の鬼はしり、柴燈護摩に続いて、

赤鬼面をつけ右手に斧を持った父鬼、青鬼面をつけ捻木を持った母鬼、

赤鬼面をつけ槌を持った子鬼の3人の鬼がでて松明を手に

堂内をまわる夜の鬼はしりが行われる。”

正月行事の修正会でもあり、追儺会でもあるような行事。

しかしこの鬼は、追い払われる方の鬼ではなく、良い鬼なんだとか。

”この寺の達陀の行法は室町時代中期に領主坂合部是房の弟頼澄別当が

東大寺二月堂の修二会にならって始めたもので、

毎年1月14日の修正会結願に鬼走り行法を創始し厄除福授を願ったもの

と伝えられ、以来500年以上の間一度も欠けることなく行われてきた

行事である。"

そうこうしているうちに、鬼さんを迎えに行く時間に。

松明を持った人が、お迎えにゆかれます。

鬼を迎えに行きます

その間に水桶を持った人が笹竹を水に浸し、

それを敷居や鴨居やらにペタペタとくっつけて水をしみこませます。

これから、「火の行事」ですので、木造家屋が燃えないようにという

準備行為らしいですが、結構な量の水を含ませています。

お堂の中、柱はべちょべちょです。

(まあ、水ですから、いずれは乾くでしょうが)

しばらくして、詰所(っていうな)から鬼と僧侶のみなさまがやってこられて、

お堂の中へ。

鬼さん到着です(赤鬼の斧を持ち、青鬼の捻木と子鬼の槌は写真中に見えてます)

私は昼の法要を見ていないので、今回初めて坊様が経を読むのを見ました。

お経が唱えられます

堂内の壇の周りに僧侶が座り、お経を唱える中、

いよいよ鬼走りの開始です。

赤鬼さん用(?)の松明を担いだ人がスタンバイ

それを受け取って赤鬼さんが登場

昼と同様に松明を振り回してぶんぶんします。

しかし、昼に見たやつは火がついてないものだから、

夜の迫力には負けます。

わたしたちは前から二列目で見ていたけど、

松明の熱がそこまで伝わってきましたから、

持っている人はどんなに熱いことか。

赤鬼さんがずれて青鬼さんが登場

青鬼きたー

(夜の写真は、私のデジカメでは暗くて載せるような写真が少なかったです)

昼と同様にグルグル回ってゆきます。

そろそろ終了か?って時になって、三匹そろい踏みの写真がないことに

気が付いてあわててシャッターを切ったけど…。

三匹そろい踏みの写真がこれしかない(涙)

※前の人のカメラの映像が入っちゃってるよ

松明メラメラ

三周したところで赤鬼さんがはじめに堂外にでてゆくので、

何事かと思ったら、お堂の向かって右に焚かれていた焚火に

その松明を投げ込んで燃やされて終了のようです。

あれれ?

松明って水の中に沈めて沈火するんじゃなかったの?

三周した松明は焚火にくべられて燃やされて終了らしい

このあと、鬼さんたちの体中につけられたこよりを、

参拝者が奪い合って持って帰る(=厄除けになるらしい)、

らしいのですが…この動きもあったんだか、なかったんだか。

情報公開されていたものとちょっと違っていたような気がするのですが、

まあ、楽しめたのでいいとします。

余韻を味わう間もなく、終了のアナウンスが流れて、

堂内ではお片付けが始まりました。

終了するとすぐさま片付けが始まります

べちゃべちゃの堂内

お片付けお片付け

堂内のお餅やら、ろうそくやらを眺めていると、

お堂の前で集合している集団を囲んでいるカメラマン集団。

ああ!鬼の中の人(笑)が鬼の面を手に勢ぞろいしていました。

今年の鬼の皆さん(笑)

あー楽しかった。

本日二度目の怖い道(笑)をガハガハいいながら二人で歩いて帰ると、

ものすごく星がきれいな夜なのでした。

灯りが少ない場所だから、本当に夜空がキレイで。

夜空がきれいに見えるということは、寒いってことで。

例の手水舎の氷の塊が溶けないということからしても判る通り、

本日はとっても寒かったわけなんですが。

それでも、風が無かったのでそれほど寒く感じませんでした。

(風が吹いていたらきっと寒かったと思うわ)

待ち時間も長くなるので、本気出して防寒対策して行って下さいね。

二人で歩けば、あっという間に宿。

玄関開けておいてねってお願いしてあったので、

戻るとおかみさんが暖かく迎えてくれました。

「え?歩いて帰ってきたの?」とおかみさんには驚かれましたが、

いえいえ、30分程度ならば「絶対に」あるきますわ>われわれ(笑)

お風呂入って、次の間に敷かれていたお布団に潜り込み、

(電気毛布が敷いてあるかと思うくらい暖かいおふとんでした)

朝まで熟睡。

よい一日でした。

本日は「五條の巻」です。

いや、五條は何度か行って歩いているし、

(節分の時にも行ったし、重伝建の新町を歩いたこともあるし)

初めてではないのですが。

訪問当日、1月14日(日)は

五條の念仏寺で「鬼走り」が行われるということで行ってみました。

行事のメインは夜からなのですが、昼の部と称して、お子様向けもあるというので、

それも見るために、昼から現地入りすることに。

近鉄とJRを乗り継いで大和二見駅に到着。

とりあえず駅前で腹ごしらえして、

いざ、念仏寺へ。

国道24号線沿いのそんなに面白くない道を歩いていると(をい)

いつの間にかJR和歌山線と並走していました。

すると前方に「犬飼山」という山号のお寺を発見。

先を急ぐたびではありますが、戌年ということもあって、

どうも気になるので立ち寄ってみることに。

犬飼山転法輪寺(転の字は本来、車へんに専という字)

犬飼山です

小楼門の彫り物が立派です。

階段上ってすぐ右手に手水舎

鐘楼門入って左には地蔵堂

その先に本堂

何故弘法大師がここを訪れたかというと…。

中国留学をしていた弘法大師。帰国に際しておっしょさんの恵果和尚から

「三鈷杵」(密教のお道具)をもらい、それを日本に向けて投げましたとさ。

人からもらったものを投げるとはどういうこと?!

と怒るなかれ。そのココロは「私が教えを広めるのにふさわしい場所へ飛んで行け!」

と念じて投げたということで、三鈷杵さんはぶぅんと日本のとある場所へ落ちました。

それが高野山であったということなのですが。

その場所を探し求めて歩いている時にここを訪れたんだそうで。

その時、ここで出会ったのが犬を連れた大男。

弘法大師がこれこれこういう理由で旅をしておる、という話をしたところ、

その場所を知っているという。連れていた犬に「この方の先導をせよ」と命じた。

その出会いの場所が「ここ」なんだそうです。

ゆえに「犬飼山」

なーるほど。

歩き出すと道中でまた一人の山人と出会いました。

その山人は大師にこう言いました。

「ここから南に行くと平原の沢がある。そこがそなたの求める地だ。

…実は私はこの山の王なのだ。あなたに私の領地を差し上げよう」(!)

さらに山の中を進むと一本の松にあの三鈷がひっかかっているのを見つけ、

ここがその場所であることを知りました。

それが現在の高野山。

山人は「丹生明神(丹生都比売大神)」であると名乗り、

さきに犬を案内させてくれたのは「高野御子大神(狩場明神)」であると

名乗られたそうです。

ほー。

神社さんがありました

ということで、ここにお祀りされているのが丹生狩場明神社

向かって右が犬を走らせてくれた狩場明神さんを祀る高野御子大神社、

同じく左が高野山の地主神である丹生明神さんを祀る都比売明神社。

その左手には白髭稲荷明神さんもお祀りされていました。

このお社を囲むように四国八十八か所のお砂踏み霊場が巡っておりました。

それぞれのお寺のお砂を集めてタイルの下に納めているので、

その上をぐるっとまわると、ここだけで八十八か所を巡ったことになるという

お手軽お遍路さんが体験できます。

もちろんやりましたよ。わたし元々真言宗徒だし★

その他にお大師様を祀る大教堂遍照殿や、護摩堂、庫裏客殿などもあります。

ぐるっと一周してせっかくだからと御朱印をもらうことに。

待っている時に、ゴーンというよい鐘の音が…。

おお、腹に応えるいい感じの音。

「良い鐘の音ですねー」

「ああ、そうですか」

「あのぉー、あの鐘って撞かせてもらってもよろしいですか?」

と尋ねたら「どうぞ」とのことだったので、喜び勇んで鐘楼へ。

しかし見慣れた鐘撞堂の様子ではなく、バスのつり革のような紐が下がっていて、

どうやらこれをひっぱると鐘がつかれるらしい。

このレバーで鐘をつくらしい…

一度目、二度目はひく力が弱かったらしく、

三度目に思いっきりひっぱったら、

思いのほか大きな音で鐘がつかれてしまい…ありゃりゃ。

しかし真下で聞くその鐘の音は結構よい音でした。

鐘撞き女としては満足できる鐘の音でした。

思いの他長居をしましたが、これも徒歩ゆえにあったご縁。

ありがたやありがたや。

あれ?でもここ、古墳があるってことだったけど…。

まあいっか。

(後で調べたら、古墳はあのお社があった後ろの”土盛り”だったようで、

古墳の周りに八十八か寺お砂踏み霊場が巡っていたのでした。

どうりで「古墳」を見かけなかったわけだ)

さて、次というか目的地を急ぐ旅に戻ります。

先ほどの道をどんどん歩き「上野町」との看板から左折。

こっちが上野公園に行く道らしいです。

ここらへんから鬼走りの旗がたくさんはためいています

鬼走りに来る方は、お寺の駐車場が狭いので、

上野公園の駐車場に止めるようにとの情報があった上野公園です。

「うえのこうえん」ではなく「こうずけこうえん」ね。

ここは無料駐車場になっていて、ここに車を止めると、

シャトルバスで念仏寺まで送ってくれるそうです。

遠方から車で来た場合はここで車を止めてでかけるのがよろしいかと。

道中趣のあるお堂なども発見。

この橋を渡るとすぐ念仏寺です。

橋から上流をながめる

橋から下流をながめる

橋から本当にすぐでお寺の入り口に到着

お寺脇の駐車場はすでに満杯

カメラマンさんが集結していて、すでに駐車場は満杯。

どうしてもここに止めたいという場合を除いては、

上野公園の駐車場に止めておく方が無難ですね。

私が付いた時にはすでに、昼の部の大般若経の転読は終わってました。

それが見たい方はもっとはやく(午後1時ころ?)に到着する必要があります。

護摩焚きの準備も万端

お堂の後ろがわから前にまわりこんでみると

まだ二時過ぎですが、カメラマンの人たちはスタンバイオッケー。

何やらカメラマン席は向かって左側の前の方に固められているとのことで、

なぜか私はカメラマンでもないくせに、この集団の後ろについていました。

(これが間違いであるのは、昼の部が始まってから気が付いたわさ)

すごく早く行ったんだから、右側のフツーの人席の一番前でもよかったのに。

(その方が写真は撮りやすい)

でっかいカメラを担いだ皆さんは左側にまとめられていますが。

見学する(コンパクトカメラやスマホなどで撮影する)だけなら、

右側の一番前を狙うのが正解かと思われます。

(鬼が登場するのも、向かって右側の端からですし)

とりあえず人が少ないうちに、境内をウロウロしてみます。

実際に使われる松明が置かれていました

この松明がデカい。

高さ1.2m、直径70センチ、重量60キロというのだから、

これに火をつけて、持って歩くの大変だわ。

境内はすでに屋台が立ち並び、すでに営業しているところもあります。

タイ焼き、から揚げ、カステラ焼き、なんか腹にたまりそうなもの多し。

長時間ここに張っている人でも、空腹を満たすのには大丈夫なラインアップ。

念仏寺の看板

鬼走りの説明

この看板の前にある手水舎の、水鉢の中で凍っていたであろう氷の塊が、

無造作に足元に転がっていました。

分厚い氷!!

午後二時を回っているのに、まだ氷の塊のままでいるってことは、

外気温が寒いってことを表しているってことで。

今日。本当に寒いんだよー。

表門から見るとこんな感じ

そうこうしていると、子供たちが集まってきて、

そろそろ子ども部が始まります。

そのうち本堂左手の大きな木の衝立(?)を棒で打ち付け、

拍子木で床をうつようなリズムが聞こえてきました。

これは悪いもの祓いの意味があるんだとか。

俗に「阿弥陀さんの肩叩き」と呼ばれる棒打ち。

手ほどきをするので希望者は誰でも打つことができるとアナウンスしていました。

そしてほら貝を吹き、半鐘を鳴らして開始を告げます。

昼の部、開始です。

赤鬼登場

青鬼登場

茶鬼登場

鬼は、赤鬼(父)、青鬼(母鬼)、茶鬼(子鬼)と三匹おり、

これだけ連続写真ですが。

登場して、松明を持って、担いで、振り回して、ぐるんぐるんする行為をここで行います。

そして、向かって←左へずれてゆく、というのを、赤・青・茶色で繰り返して、

これを三回繰り返す(のかな?)

鬼についてまわるのは、水天(かわせ)という役。

昼の部では松明に火はついてないけど、

夜の部では火がボーボー燃えてますので危ない。

そこで手に持った桶から笹竹で水をすくって、

火天にかけて火をはらったり床に落ちた火の粉を消してまわるのだそうで。

赤・青。茶が現れては右から左へ移って行って、

お堂の裏側を通ってまた右側から現れて…を繰り返し、

それを三回繰り返して、終了です。

昼の鬼走りが終わると、次なるお楽しみは餅まきです。

周囲の人の情報では、中央にあるやぐらから餅をまくとのことだったので、

やぐらのそばにスタンバッておいたのですが…。

(そのせいで、写真はイマイチな場所から撮る羽目になったけど)

やぐらに登る餅まきの皆様

餅を実際にまくに段階になったら…お堂の舞台からもまいたのですね。

あら、一番前に並んでおいてもよかったのかも。

ぽかーん。

ってことで、早く来たら、お堂のまんまに陣取って見学し、写真をとり、

そこで餅を拾うのが一番よいかと思われます。

カメラマンの人は昼頃からすでに場所取りしていますが、

フツーの見学者ならば、二時くらいにいけばいい場所は取れます。

次回からゆかれる方は遠慮なく、一番前をゲットしてください。

さて、実際に餅まきが始まったら、やぐらの足元はあまり飛んでこず(涙)

投げる人が頑張って遠くまで飛ばそうとするからか、

重さのあるもの(餅)なので、結構遠くまで飛んでました。

嗚呼!場所選び、失敗したんじゃん。

それでも足元のお餅はいくつか拾いましたよ。

てか、エコバックを広げて頭上に掲げておいたら、

そこに何個か入っていた方が多いのですが。

ここのお餅は個包装の市販品ではなく、自家製のまるめたお餅。

大きさもバラバラで、人差し指と親指で作った〇サイズ。

中に一枚だけ平べったくて薄い手のひらサイズのお餅がありました。

(これは紅白の二種類ありましたが、私がゲットしたのは白のみ)

そして、中を見てびっくり。

数字が書いた餅が一つ入ってました。

2と書いた餅

「餅に数字が書いてあった人は景品がありますから本部まで~」

とのアナウンスで、この餅は2等だ!きゃっぽー♪

ウキウキと本部前で並び引き換えてもらったら、

景品は靴下セットでありました。

2等の靴下二足入りした♪

大当たりだ~★

ということで、お堂に近づいて今頃ではありますが、お参り。

(順番ちがうだろー)

これにて昼の部は終了です。

夜の部は午後九時から開始ですので、いったん宿に入ることにします。

先ほど歩いた道を帰るという方法もあるのですが、

行きと帰りは違う道を歩いてみることにしました。

念仏寺の近くのお寺(ここは鬼の参篭所らしい)

お寺の門を出た道をずっと道なりにまっすぐ歩いてゆくと、

住宅が並ぶ道から、田圃道を通って、途中一か所だけ竹藪があり、

ちと怖いなあと思う道を抜けると、車通りのある道に出ますので、

その道を大和二見駅方面へ出る方向へ歩きます。

さっき渡った橋よりも上流の橋を今度はわたります。

上流を望む

下流を望む

途中から国道24号線に合流し、更に北上して、

35分ほどでお宿につきました。

さっきのルートは大和二見駅から40分ほどかかり、

帰りの道は35分くらい。

となれば、この道の方が短くて済むなあと実感。

どちらも歩いてみてわかることでした。

さて、大和二見駅前から新町通りに入って本日のお宿を目指します。

新町通りに入りましたよ

ここから急激に降りている道

フランス料理屋さんになった古民家

ガス灯を模した街灯がキレイ

本日のお宿は『山田旅館』さん。

新町通りに立つ、明治からのお宿です。

以前新町通りをぶらり歩いている時に前を通りかかり、

喫茶コーナーでお茶でも…と思っていたのですがその時は開いておらず。

今回は満を持して宿泊予約!

無事予約取れました。

お宿に着くと、我々一組だけの様子。

あちゃー、また貸し切り状態かあ。

天井の低い一階から二階にあがって一番奥の部屋が我々の部屋。

お茶入れてもらいながら、

床の間に飾られたおかみさん力作のパッチワークによる日の出をながめ、

それにまつわるお話を聞きました。

「以前来た時に開いてなかった~」というと

「私遊びに行くの好きだから、きっと店閉めてでかけたんだわ(!)」

ひゃあ(笑)

「映画のロケにも来てもらって、山本未来@山本寛斎の娘さん見たわよ~」

なんて話をしておりました。

おかみさん話好きなので、

どんどん楽しい話が出てきて止まらなくなります。

「じゃあ、ごはんの支度しますねー」

とおかみさんが去ると、夜の部から合流するなぎさんを待ちつつ、

部屋でしばしくつろぎました。

床の間には日の出のパッチワーク(おかみさんの力作)

旅館!って感じする~

きょろきょろすると、江戸時代からある建物らしく、

なんだか貫禄あります。

部屋の隅には囲碁将棋セット

衣桁も立派ですわ

丹前と浴衣が入った乱れ箱の底は家紋入り!

ほどなく本日の同行者なぎさんが到着して、

またまたにぎやかになり、すぐに夕ご飯。

お造り、おでん、魚のフライ、酢の物、

素麺入りお味噌汁、お肉と肉団子の小鍋…。

食べ過ぎましたけど完食しましたよ(モチロン!)

おなかが満たされたら…お宿でゆっくり…ではなく!

いざ、念仏寺の夜の部の鬼走りを見学にゆくのです。

寒さ対策に一枚余分に持ってきたヒートテックを着こみ、

タイツも重ね履きして、いざ出発!

さきほど学習したルートを思い出し、

後で通った道を選択して、住宅街の中を通っていく道をテクテク。

初めて歩く時は地理が判らずドキドキしながら歩いていたので長く感じましたが、

一度通った道ならば大丈夫。ずんずん進みます。

住宅街の中から、お寺への一本道へゆく小路を抜けて、

ちょっとコワイ竹藪の道も、すでに真っ暗になった中では、

逆に怖くありません。(二人連れだってのもあるけど)

再び人家が近くなってきたら、お寺はすぐです。

到着すると、一時間半前にも関わらず、すでにスタンバっている人も多し。

カメラマン席は相変わらずぎっしりで、

昼の部で見かけた人もそのまま残っているようでした。

すでに護摩行が行われた後で、

昼に積み上げられていた護摩はお焚き上げされたようでした。

護摩壇が燃えておりました

灯りがともった本堂内

あんまり予習してこなかったので、ここでの待ち時間を利用して、

スマホを駆使して鬼走りのお勉強など。

”陀々堂の鬼はしりは、五條市の念仏寺で行われる、年頭に当たり

鬼を追い除災招福を祈る行事である。旧坂合部郷12か村に

坂合部新田・樫辻村が加わった14地区で運営される。

大般若経の転読、昼の鬼はしり、柴燈護摩に続いて、

赤鬼面をつけ右手に斧を持った父鬼、青鬼面をつけ捻木を持った母鬼、

赤鬼面をつけ槌を持った子鬼の3人の鬼がでて松明を手に

堂内をまわる夜の鬼はしりが行われる。”

正月行事の修正会でもあり、追儺会でもあるような行事。

しかしこの鬼は、追い払われる方の鬼ではなく、良い鬼なんだとか。

”この寺の達陀の行法は室町時代中期に領主坂合部是房の弟頼澄別当が

東大寺二月堂の修二会にならって始めたもので、

毎年1月14日の修正会結願に鬼走り行法を創始し厄除福授を願ったもの

と伝えられ、以来500年以上の間一度も欠けることなく行われてきた

行事である。"

そうこうしているうちに、鬼さんを迎えに行く時間に。

松明を持った人が、お迎えにゆかれます。

鬼を迎えに行きます

その間に水桶を持った人が笹竹を水に浸し、

それを敷居や鴨居やらにペタペタとくっつけて水をしみこませます。

これから、「火の行事」ですので、木造家屋が燃えないようにという

準備行為らしいですが、結構な量の水を含ませています。

お堂の中、柱はべちょべちょです。

(まあ、水ですから、いずれは乾くでしょうが)

しばらくして、詰所(っていうな)から鬼と僧侶のみなさまがやってこられて、

お堂の中へ。

鬼さん到着です(赤鬼の斧を持ち、青鬼の捻木と子鬼の槌は写真中に見えてます)

私は昼の法要を見ていないので、今回初めて坊様が経を読むのを見ました。

お経が唱えられます

堂内の壇の周りに僧侶が座り、お経を唱える中、

いよいよ鬼走りの開始です。

赤鬼さん用(?)の松明を担いだ人がスタンバイ

それを受け取って赤鬼さんが登場

昼と同様に松明を振り回してぶんぶんします。

しかし、昼に見たやつは火がついてないものだから、

夜の迫力には負けます。

わたしたちは前から二列目で見ていたけど、

松明の熱がそこまで伝わってきましたから、

持っている人はどんなに熱いことか。

赤鬼さんがずれて青鬼さんが登場

青鬼きたー

(夜の写真は、私のデジカメでは暗くて載せるような写真が少なかったです)

昼と同様にグルグル回ってゆきます。

そろそろ終了か?って時になって、三匹そろい踏みの写真がないことに

気が付いてあわててシャッターを切ったけど…。

三匹そろい踏みの写真がこれしかない(涙)

※前の人のカメラの映像が入っちゃってるよ

松明メラメラ

三周したところで赤鬼さんがはじめに堂外にでてゆくので、

何事かと思ったら、お堂の向かって右に焚かれていた焚火に

その松明を投げ込んで燃やされて終了のようです。

あれれ?

松明って水の中に沈めて沈火するんじゃなかったの?

三周した松明は焚火にくべられて燃やされて終了らしい

このあと、鬼さんたちの体中につけられたこよりを、

参拝者が奪い合って持って帰る(=厄除けになるらしい)、

らしいのですが…この動きもあったんだか、なかったんだか。

情報公開されていたものとちょっと違っていたような気がするのですが、

まあ、楽しめたのでいいとします。

余韻を味わう間もなく、終了のアナウンスが流れて、

堂内ではお片付けが始まりました。

終了するとすぐさま片付けが始まります

べちゃべちゃの堂内

お片付けお片付け

堂内のお餅やら、ろうそくやらを眺めていると、

お堂の前で集合している集団を囲んでいるカメラマン集団。

ああ!鬼の中の人(笑)が鬼の面を手に勢ぞろいしていました。

今年の鬼の皆さん(笑)

あー楽しかった。

本日二度目の怖い道(笑)をガハガハいいながら二人で歩いて帰ると、

ものすごく星がきれいな夜なのでした。

灯りが少ない場所だから、本当に夜空がキレイで。

夜空がきれいに見えるということは、寒いってことで。

例の手水舎の氷の塊が溶けないということからしても判る通り、

本日はとっても寒かったわけなんですが。

それでも、風が無かったのでそれほど寒く感じませんでした。

(風が吹いていたらきっと寒かったと思うわ)

待ち時間も長くなるので、本気出して防寒対策して行って下さいね。

二人で歩けば、あっという間に宿。

玄関開けておいてねってお願いしてあったので、

戻るとおかみさんが暖かく迎えてくれました。

「え?歩いて帰ってきたの?」とおかみさんには驚かれましたが、

いえいえ、30分程度ならば「絶対に」あるきますわ>われわれ(笑)

お風呂入って、次の間に敷かれていたお布団に潜り込み、

(電気毛布が敷いてあるかと思うくらい暖かいおふとんでした)

朝まで熟睡。

よい一日でした。

念仏寺の周りも初めて見たわ(笑)

明るい日の光の下で見るの、始めただから・・・・

満天の星がほんとにきれいで、強烈に寒かったわね(笑)

とは言え、歩いてる分にはホカホカ心地よかったです☆

念仏寺の周辺ってもっと寂しい所かと思ったら、

結構住宅地で(もちろん集落の中の中心的お寺なんだからそうか)

山奥の一本道だったらどうしようと思ったけど、ちっともなんともなかった(笑)

ま、川の近くだから、山の中ではないけどね。

今度は行けなかった方の吉祥草寺のどんとにいきましょう☆彡

あ、その前にお葉付き銀杏とかもいかんといかんか。

行きたい処まだまだあるわね~。