1月15日(月)

昨日の徒歩の疲れも取れ、本日はぶらり五條歩きからの御所巡りです。

すごく寒かったですがお布団は暖かく、

朝まで目を覚まさずぐっすりできたので、目覚めもよく。

まずは顔を洗って、お宿を探検たんけん(笑)です。

部屋の窓は昔の手作りガラス

窓を開けると隣はお寺

このお寺は「西方寺」

五條新町を興した松倉重政の記念碑があります。

松倉重政は、関ヶ原の合戦後この二見城に入り、五條新町をつくった人。

ここに商人が集まりやすいように税金を免除したため、

商人が定住するようになり、五條新町は発展しましたとさ。

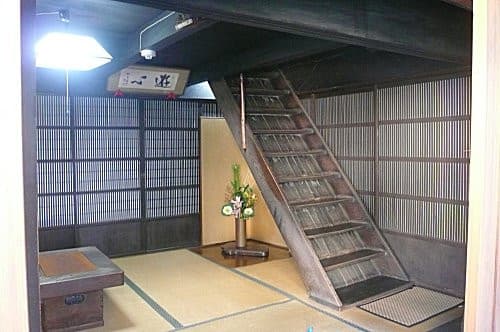

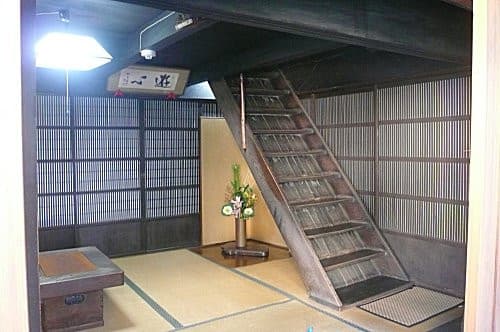

この階段を降りるとお風呂(昨日入りました)

廊下はいい感じにくつろげるスペース

夏場であれば、ここで風呂上りに夕涼みってのもいいかもしれない。

玄関に降りる階段

昔の電気スイッチ(ガラスの造作もきれい)

「ごはんの用意できましたよ~」の声で階下へ降りてみると、

またしても豪華な朝ごはん。

味付け海苔、ベーコンエッグという朝の定番に加えて、

朝から茶碗蒸し!!

手のかかる茶碗蒸しが、熱々で、具沢山で、ウマウマ~♪

コーヒー好きの我々には、一杯のコーヒーもうれしかったです。

これから昼過ぎまで予定が詰まっていたので、

とりあえず朝ごはんはたくさんいただきましたよ。

玄関わきの神棚とお宿の鑑札(?)

玄関から二階へあがる階段

何処見てもお花が飾ってあります

食事を済ませて、身支度を整えて。

名残惜しいですが、出発しなくちゃいけません。

お宿の清算をして…外へ出て、大撮影大会。

そしておかみさんとの尽きぬおしゃべり(笑)

宿正面から

おかみさんに「こちらがわから撮ってね」といわれた妻側には額があり、

『五二館』>五條の、二見のお宿という意味。

旧名称『五二館』の額がみえます

「そうそう、この通りを歩いた時に、この額だけ見たんですよ~!

中入りたかったんですけど、やっと泊まれてうれしかったです」

また来ますって約束をして(ちゃんと予約してから来ますから★)

おかみさんの魅力は→ここからでもたくさん見られます。

後ろ髪ひかれつつ本日のウォーキングスタートです。

まずは、五條新町をぶらぶら。

以前来た時にも、のんびり歩いてみましたが、

今回は二度目なのでいろいろある「館」に入ることもなく、

他の所に目を向けてみます。

(というか本日は月曜日なので、軒並み『館』が付くものは

お休みなのでした>チャンチャン)

ちょっと歩くと五新線跡。

ここステキよね。

一度も鉄道がとおることなく、廃線となったっていう悲劇もありますし。

たばこやの看板

ホーロー看板もここでは現役

そういえばここらへん歩いたけど、川べりの道は歩いたことないなあ。

ってんで、通りから吉野川の堤防を歩いてみることにします。

現在の新町通りの路面からいったん下がって、

さらに堤防道路まで登る道が付いています。

吉野川へ出てみました

ここで九十度まがっている

今はこんな風に吉野川沿いに堤防が作られているけど、

かつてはこの堤防はなかったはず。

お宿のおかみさんが言っていたように、

宿の裏手がすぐに川になっていて、そこから船を見に行ったという

エピソードがあるから、堤防がなかった昔は

新町通りからすぐ川が見えていたんでしょう。

となれば吉野川が氾濫したら水かさが増して、

新町通りの現在の高さまで水が迫ることもあったんでしょう。

となると、さっき一旦くだってきて…のあたりまでは、

堤防が無い時代は川の水が来たこともあったかも。

↑この道を下がって堤防に出てきました

よくよく見ると、おうちはみんな川側の方が舞台づくりになっている

きっと水が付いたらこちら側は沈んだことでしょうね。

こういうのを何というかというと「河岸段丘」!

なぎさんと二人で「ブラタモリ!!」(笑)

「きっとタモさんここ好きだよね」

「まだ来てないよね。ロケに来てくれないかなあ」

などなど話しながら、写真をパシャパシャ。

前回来た時は気が付かなかったことに気づけたのが楽しかったなあ。

ここに竹が繁茂しているところがありましたが、

かつてはここまで水が来ていたんでしょう。

で。

新町通りの路面まで急激に上る階段があったので、

「登ろう!」

「おおう!」

って”お転婆二人”が喜び勇んで登り始めたら…。

この階段ね

階段の面が狭く、足先しか乗らないわ、両端に手すりが付いてないので、

登るにつれて体がぐらぐらし、不安定なまま登らざるを得なくなり…。

最後は階段の石段に指をかけながら登り切りました。

ひゃー、怖かった。

登り切ったところから見たら、結構な落差

豪邸さんは健在です

五條新町とは川とともにあった町なのだと実感いたしました。

また新町通に戻って、おもむきのある通りを歩きながらきょろきょろ。

映画やCMのロケ地にもなっている五條新町

昔のポストを模した本当に使われている郵便ポスト

そして本日のメインイベント

「一ツ橋餅店」で餅を買うっていうイベント。

本日は達成できそうです。

いつも昼過ぎにここを通りかかるとすでに「売り切れ」で

何も買えないということが二連荘だったので。

今度こそはと意気込んできたら本日は大丈夫の様子。

だってまだ9時ですもの。

てか開店直後で、まだ商品が並んでない危険性があるか?

と思ったらひとりのおばちゃまが先客として焼きもちを買いに来られて無事ゲット。

「お先に~」とあいさつされて帰ってゆかれたので

その次のお客さんになりました。

揚げ餅(揚げアンドーナツ)と、焼きもち(中に餡入り)を二つづつゲット。

わーい、買えた。

購入した焼きもちと、揚げ餅(アンドーナツ)

「おばちゃん、いつも通りかかったら売り切れやったから

今日やっと買えてうれしかったわ」

「そりゃすまんかったねえ」

天気のハナシやら、長年の商売のハナシやらをしながら、

餅を包んでもらってめでたくお餅購入♪

「今日の餅は、今日売らんといかんから、

夏場はほかした(捨てた)こともあるしねえ」

いろいろとご苦労もあるのです。

手作りの味、いただきました。

また来るねー。

五條好きだし、絶対また来る。

ウインドーにはカワイイ飾りがたくさん

餅屋さんまでくると、新町通りはもうすぐ終わり。

168号の通りに出てきました。

その角には栗山家住宅

その通りを上がって、R24へ。

伊勢の道標

その角からほど近くには桜井寺@天誅組に殺害された代官さんの、

首を洗ったとされる場所もあります。

現在のメイン道路はR24で、その角を曲がって吉野川を渡ると高野山方面。

この道路ってのが、ここは河岸段丘であることを見せつけてくれる道でして。

坂道急だなあ

その坂道をえっこら登ると、振り返れば、急坂。

たばこ屋さんがナイス

国道24号に出る急激な坂道

本日は御所方面へ行くので、JR五條駅に行く必要があるのですが、

まだ電車の時間まで間があるので、駅前探索。

お風呂屋さんみつけた(現役か)

おうちの表札に鍾馗さん

ウロウロしていたら駅前の墓地に出まして。

この墓地はくだんの鈴木代官さんのお墓があるところ。

この墓地は五條の有名人がたくさん眠っているところで外せない所です。

馴染みのない名前が多いですが、五條市内をぐるっと一周してくると、

「さっき聞いた」って名前が墓地のそこここにあることに気が付くでしょう。

なので、最初に行くよりは、最後に行った方がいいかも。

その墓地の前のボロボロの家>昔は大邸宅だったことでしょう

同じくお墓の前のおしゃれな洋館(風)>ここ歯医者さんだそうで

この建物どうなっているんだろ

そろそろ駅へ向かいましょうってことであるいていると、

以前泊まった旅館にも出会い。

こんなに近かったのか~ってびっくり。

五條駅前にお宿は集中しております。

電車でお訪問も便利です。

駅前真ん前の景色>ここも急激に下っています

五條駅は有人改札なのでちょっと安心(笑)

自動販売機で切符を買い(ICカードは使えません)

とりあえず近鉄との乗り換えの吉野口を目指します。

のんきな車窓を楽しみながら吉野口へ到着。

ここで下車します。

するとJRのホームには見たことない電車がいました。

古臭い(をい)カラリング。

なんだこれー

電気検測試験車だそうです>クモヤ442-2

きゃー、乗り鉄(自称)だけど、

こういう珍しいものも見れたし、ラッキー☆彡

ひゃー面白いもの見た

さて、これから行くのは水泥古墳。

水泥北古墳と、水泥南古墳があり、

北古墳は個人のお宅の裏庭にあるため許可を得て見せていただくかたちになります。

(連絡は御所市観光協会まで問い合わせてください)

以前、タクシー旅行で「奈良検定テキストで行ったことない所に行こうツアー」

(略称:ないとこツアー)をしたときに、

ここの南古墳だけちらっと覗いたことがありましたが、

普段は古墳の入り口に鍵がかかっていて中を覗くだけでした。

今回はちゃんと予約して、中を見せていただくことを許可とってますので、

どちらの古墳も中に入れます。

コフンスキーじゃないですが、

前回「ないとこツアー」で訪問する経路図描いた時に、

とりこぼしたところが結構ありまして、

どうせならば、そこを埋めておくかってことで、

二日目にそれをセットすることにしました。

なので、外側からちらっと覗いただけの南古墳と、

まったく入れなかった北古墳を見られることにまず感動。

直前の問い合わせにもかかわらず、

見学を許可して下さったおうちの方にはもう感謝感謝です。

駅前から歩いて15分ほど。

電車できたみちを戻るような形になります。

すると、後ろから電車が追い抜いていきました。

まずは先ほどの珍しい電車がゆき(動いている状態は撮れなかった)

吉野行きの近鉄電車が抜いて(この色も珍しい)

和歌山への電車が追い抜いてゆきました

ここの線路わきの道を沿って歩き、踏切があったら渡り、

そこから西へは道なりに。

途中、線路に沿うように行き違いが出来ない細い道になります。

タクシーで来た時は、ドライバーさんが

「この道難所で…」といってました。

車中からそれを見たときは「ああ、確かに」って思いましたが、

歩いていったらそんなに難所には感じられませんでした(笑)

途中迷いそうなところには地図が出ているし、

今はスマホの地図もあるので、曲がるべきところも間違わず、

なんとか到着できました。

そうそう、この大きなお宅でした>以前来た時にも見ました。

以前、夏に訪問した時は、門が閉じてあって、お留守でしたが、

今回はちゃんと連絡をしてあったので、奥様に暖かく迎えていただきました。

古墳の管理の方にまずご挨拶

古墳の門扉の鍵(笑)を手にまずは水泥南古墳へ。

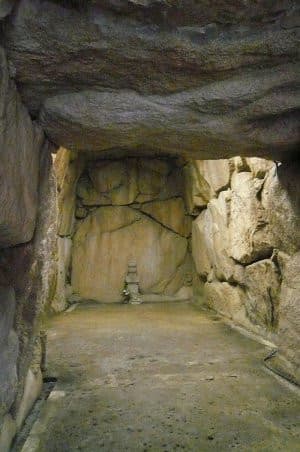

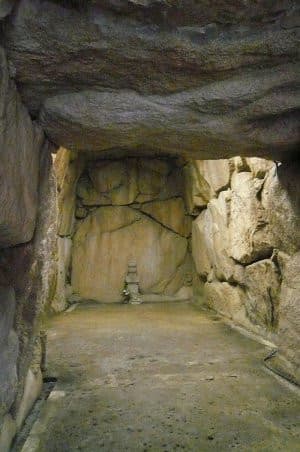

水泥南古墳

道から、柵の中を覗き込んだことはありましたが、

今回は鍵を開けてもらって、中にはいることができました

看板

水泥南古墳は六世紀後葉の円墳。

横穴式石室で、玄室と羨道にそれぞれ一基ずつの家形石棺が収められています。

玄室(奥)のものは二上山の凝灰岩

羨道(手前)のものは竜山石(兵庫県加古川流域で産出する凝灰岩)でできているとのこと。

手前の石棺で有名な特徴は、石棺蓋の縄掛け突起。

そして小口部の縄掛け突起に蓮華文があること。

蓮華文様ということは、仏教と深いかかわりがあるということで、

ということは、仏教伝来以降のお棺であることが想像されます。

鍵を開けていただいて中へ入るとまずは手前に石棺。

のぞき込むと奥にも石棺。

ダブルで石棺ならんでいます。

羨道の奥にも石棺

向かって左側はぴったりくっつけられていました

テキストにあった蓮華文もこの通り健在

調査をしたときにかませた現代の石

向かって右側にも石がかませてあります

手前の石棺の中

盗掘穴があいていて、中のお宝はごっそり持っていかれたそうですが、

少しの土器(須恵器)や、手前の石棺内からは金銅製の耳飾りも

出て来たそうです。

夏に来た時は柵の外から覗いただけでしたが、

今回は中に入れました。冬なので、虫もおらず、

快適な中ゆっくり見学ができました。

電気がついているので見やすいですね

ライトが照らしてくれているので見やすいのですよ

昔は柵もなく、中は泥で(水泥の名にふさわしい)埋まっていて、

ほとんど入れなかったそうですが、平成になってからの調査で、

石棺の周囲を取り巻いていた泥も取り除かれて現在の姿になったといいます。

その時に、電気をつけたりと整備されたのでしょう。

ここを管理されている方のご苦労に感謝しつつ見せていただきました。

さて、次は水泥北古墳。

こちらの古墳はおうちの敷地内にあるので、お宅にお邪魔することになります。

表の門を入って、お庭へ続く門をくぐり、その先は裏山。

その一角に古墳です。

ぐるっと回り込んで、お庭の前に出現する裏山に存在する北古墳

入ります

この古墳の内部は石棺はなく、

かえって中に入れて、歩き回れる広さがあり、

先ほどよりも広々とした石室でした。

広い!

こちらの古墳内部は石棺はすでになく、宝篋印塔が置かれていますが

これは後年置かれたものだとのこと。

それでも古そうなたたずまいです

その左奥、石室内に置かれた石は石棺の一部だったものといわれています。

左奥隅のちょっとの石がそれ

さて、石棺何処へ行ったんでしょうねえ。

もしかして、城普請する際に「どこぞのだれそれ」に持っていかれた???

(妄想もうそう)

石舞台の中も広い&高いですが、

ここの古墳も広い広い。高い高い。

いい勝負です。

そして巨石。

これどこからもってきたんでしょう?

一枚石が奥の壁に積まれていて、その上を覆うものも巨石

切り石もちゃんと考えて組まれている

巨石の一枚石もあるけど、小さく(といっても大きいけど)

切られた石も城の石垣のようにきれいに組まれていて、

その技術力の高さに驚かされてます。

▼にあいた空間にはきれいに三角に切った石△がはめこまれてました

両袖式のきれいな古墳でした

古墳を二つ見た後は、資料館を見せていただくことに。

現在の玄関の門、かつてはお屋敷の門番さんの部屋だったところを改造した資料館へ。

長屋門の向かって左側に資料館が作られていました

ガラスケースには出土したものが

南古墳から出土した金の耳環も置かれています。

北古墳からは排水用の瓦質土管が出土しており、

それも展示されていました。

現代ならば、排水管ってのも判りますが、

千年以上昔の人が、水がたまるからってんで

排水管を設置したっての、どんだけの配慮なのかと。

土管もありましたよ

かつてはほとんど土砂に埋まっていたそうでその当時の写真もあります

ここは見学者のおもてなしスペースでもあるらしく、

いろんなものが飾り付けてありました。

天井には槍が…

一角にはオクサマの家に伝わる小物がたくさん

つるしびな

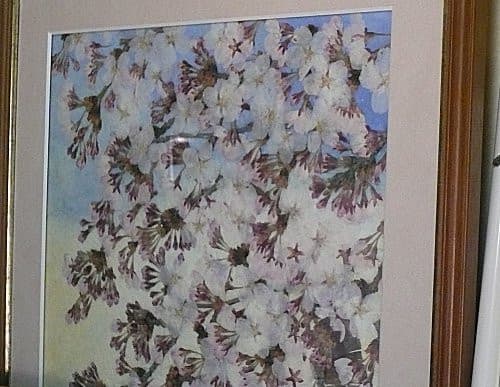

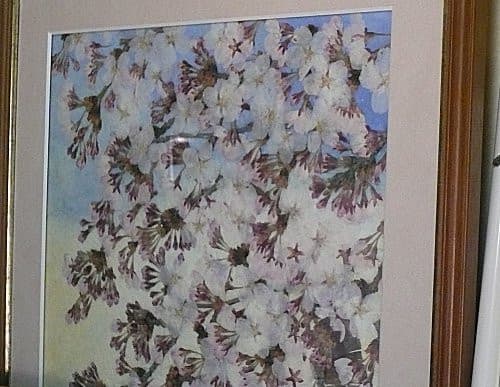

中でも奥様の手作りの”お花を使った絵画”も。

下絵を描かず、お花を置くだけで造形されている「絵」で、

たくさんの絵画が飾られていました。

お花を使った絵画

これもご自宅の桜の花をつかっているんですって

はあ…。おうちの造形も美しく、

本宅の玄関脇のお部屋も見せていただいたり、

あれこれ質問させていただいたりと、いささか長居をしてしまいました。

お邪魔しました。

とっても楽しい経験ができました。

凄いお屋敷でした

所要時間一時間ほど。

「あー、タクシーでくるっとツアーをしている時はカツカツで動いていたので、

もしあの日にここで長居をしていたら、

最後の目的地まではすべては回れてなかっただろうね」

「今日じっくり見れてよかたね」

「じゃあ、あの時北古墳が見られなくてよかったんだー」

「ね♪」

(をい)

で、駅前まで帰ってきましたよ。

見慣れた近鉄が吉野方面へゆくところでした

昨日の徒歩の疲れも取れ、本日はぶらり五條歩きからの御所巡りです。

すごく寒かったですがお布団は暖かく、

朝まで目を覚まさずぐっすりできたので、目覚めもよく。

まずは顔を洗って、お宿を探検たんけん(笑)です。

部屋の窓は昔の手作りガラス

窓を開けると隣はお寺

このお寺は「西方寺」

五條新町を興した松倉重政の記念碑があります。

松倉重政は、関ヶ原の合戦後この二見城に入り、五條新町をつくった人。

ここに商人が集まりやすいように税金を免除したため、

商人が定住するようになり、五條新町は発展しましたとさ。

この階段を降りるとお風呂(昨日入りました)

廊下はいい感じにくつろげるスペース

夏場であれば、ここで風呂上りに夕涼みってのもいいかもしれない。

玄関に降りる階段

昔の電気スイッチ(ガラスの造作もきれい)

「ごはんの用意できましたよ~」の声で階下へ降りてみると、

またしても豪華な朝ごはん。

味付け海苔、ベーコンエッグという朝の定番に加えて、

朝から茶碗蒸し!!

手のかかる茶碗蒸しが、熱々で、具沢山で、ウマウマ~♪

コーヒー好きの我々には、一杯のコーヒーもうれしかったです。

これから昼過ぎまで予定が詰まっていたので、

とりあえず朝ごはんはたくさんいただきましたよ。

玄関わきの神棚とお宿の鑑札(?)

玄関から二階へあがる階段

何処見てもお花が飾ってあります

食事を済ませて、身支度を整えて。

名残惜しいですが、出発しなくちゃいけません。

お宿の清算をして…外へ出て、大撮影大会。

そしておかみさんとの尽きぬおしゃべり(笑)

宿正面から

おかみさんに「こちらがわから撮ってね」といわれた妻側には額があり、

『五二館』>五條の、二見のお宿という意味。

旧名称『五二館』の額がみえます

「そうそう、この通りを歩いた時に、この額だけ見たんですよ~!

中入りたかったんですけど、やっと泊まれてうれしかったです」

また来ますって約束をして(ちゃんと予約してから来ますから★)

おかみさんの魅力は→ここからでもたくさん見られます。

後ろ髪ひかれつつ本日のウォーキングスタートです。

まずは、五條新町をぶらぶら。

以前来た時にも、のんびり歩いてみましたが、

今回は二度目なのでいろいろある「館」に入ることもなく、

他の所に目を向けてみます。

(というか本日は月曜日なので、軒並み『館』が付くものは

お休みなのでした>チャンチャン)

ちょっと歩くと五新線跡。

ここステキよね。

一度も鉄道がとおることなく、廃線となったっていう悲劇もありますし。

たばこやの看板

ホーロー看板もここでは現役

そういえばここらへん歩いたけど、川べりの道は歩いたことないなあ。

ってんで、通りから吉野川の堤防を歩いてみることにします。

現在の新町通りの路面からいったん下がって、

さらに堤防道路まで登る道が付いています。

吉野川へ出てみました

ここで九十度まがっている

今はこんな風に吉野川沿いに堤防が作られているけど、

かつてはこの堤防はなかったはず。

お宿のおかみさんが言っていたように、

宿の裏手がすぐに川になっていて、そこから船を見に行ったという

エピソードがあるから、堤防がなかった昔は

新町通りからすぐ川が見えていたんでしょう。

となれば吉野川が氾濫したら水かさが増して、

新町通りの現在の高さまで水が迫ることもあったんでしょう。

となると、さっき一旦くだってきて…のあたりまでは、

堤防が無い時代は川の水が来たこともあったかも。

↑この道を下がって堤防に出てきました

よくよく見ると、おうちはみんな川側の方が舞台づくりになっている

きっと水が付いたらこちら側は沈んだことでしょうね。

こういうのを何というかというと「河岸段丘」!

なぎさんと二人で「ブラタモリ!!」(笑)

「きっとタモさんここ好きだよね」

「まだ来てないよね。ロケに来てくれないかなあ」

などなど話しながら、写真をパシャパシャ。

前回来た時は気が付かなかったことに気づけたのが楽しかったなあ。

ここに竹が繁茂しているところがありましたが、

かつてはここまで水が来ていたんでしょう。

で。

新町通りの路面まで急激に上る階段があったので、

「登ろう!」

「おおう!」

って”お転婆二人”が喜び勇んで登り始めたら…。

この階段ね

階段の面が狭く、足先しか乗らないわ、両端に手すりが付いてないので、

登るにつれて体がぐらぐらし、不安定なまま登らざるを得なくなり…。

最後は階段の石段に指をかけながら登り切りました。

ひゃー、怖かった。

登り切ったところから見たら、結構な落差

豪邸さんは健在です

五條新町とは川とともにあった町なのだと実感いたしました。

また新町通に戻って、おもむきのある通りを歩きながらきょろきょろ。

映画やCMのロケ地にもなっている五條新町

昔のポストを模した本当に使われている郵便ポスト

そして本日のメインイベント

「一ツ橋餅店」で餅を買うっていうイベント。

本日は達成できそうです。

いつも昼過ぎにここを通りかかるとすでに「売り切れ」で

何も買えないということが二連荘だったので。

今度こそはと意気込んできたら本日は大丈夫の様子。

だってまだ9時ですもの。

てか開店直後で、まだ商品が並んでない危険性があるか?

と思ったらひとりのおばちゃまが先客として焼きもちを買いに来られて無事ゲット。

「お先に~」とあいさつされて帰ってゆかれたので

その次のお客さんになりました。

揚げ餅(揚げアンドーナツ)と、焼きもち(中に餡入り)を二つづつゲット。

わーい、買えた。

購入した焼きもちと、揚げ餅(アンドーナツ)

「おばちゃん、いつも通りかかったら売り切れやったから

今日やっと買えてうれしかったわ」

「そりゃすまんかったねえ」

天気のハナシやら、長年の商売のハナシやらをしながら、

餅を包んでもらってめでたくお餅購入♪

「今日の餅は、今日売らんといかんから、

夏場はほかした(捨てた)こともあるしねえ」

いろいろとご苦労もあるのです。

手作りの味、いただきました。

また来るねー。

五條好きだし、絶対また来る。

ウインドーにはカワイイ飾りがたくさん

餅屋さんまでくると、新町通りはもうすぐ終わり。

168号の通りに出てきました。

その角には栗山家住宅

その通りを上がって、R24へ。

伊勢の道標

その角からほど近くには桜井寺@天誅組に殺害された代官さんの、

首を洗ったとされる場所もあります。

現在のメイン道路はR24で、その角を曲がって吉野川を渡ると高野山方面。

この道路ってのが、ここは河岸段丘であることを見せつけてくれる道でして。

坂道急だなあ

その坂道をえっこら登ると、振り返れば、急坂。

たばこ屋さんがナイス

国道24号に出る急激な坂道

本日は御所方面へ行くので、JR五條駅に行く必要があるのですが、

まだ電車の時間まで間があるので、駅前探索。

お風呂屋さんみつけた(現役か)

おうちの表札に鍾馗さん

ウロウロしていたら駅前の墓地に出まして。

この墓地はくだんの鈴木代官さんのお墓があるところ。

この墓地は五條の有名人がたくさん眠っているところで外せない所です。

馴染みのない名前が多いですが、五條市内をぐるっと一周してくると、

「さっき聞いた」って名前が墓地のそこここにあることに気が付くでしょう。

なので、最初に行くよりは、最後に行った方がいいかも。

その墓地の前のボロボロの家>昔は大邸宅だったことでしょう

同じくお墓の前のおしゃれな洋館(風)>ここ歯医者さんだそうで

この建物どうなっているんだろ

そろそろ駅へ向かいましょうってことであるいていると、

以前泊まった旅館にも出会い。

こんなに近かったのか~ってびっくり。

五條駅前にお宿は集中しております。

電車でお訪問も便利です。

駅前真ん前の景色>ここも急激に下っています

五條駅は有人改札なのでちょっと安心(笑)

自動販売機で切符を買い(ICカードは使えません)

とりあえず近鉄との乗り換えの吉野口を目指します。

のんきな車窓を楽しみながら吉野口へ到着。

ここで下車します。

するとJRのホームには見たことない電車がいました。

古臭い(をい)カラリング。

なんだこれー

電気検測試験車だそうです>クモヤ442-2

きゃー、乗り鉄(自称)だけど、

こういう珍しいものも見れたし、ラッキー☆彡

ひゃー面白いもの見た

さて、これから行くのは水泥古墳。

水泥北古墳と、水泥南古墳があり、

北古墳は個人のお宅の裏庭にあるため許可を得て見せていただくかたちになります。

(連絡は御所市観光協会まで問い合わせてください)

以前、タクシー旅行で「奈良検定テキストで行ったことない所に行こうツアー」

(略称:ないとこツアー)をしたときに、

ここの南古墳だけちらっと覗いたことがありましたが、

普段は古墳の入り口に鍵がかかっていて中を覗くだけでした。

今回はちゃんと予約して、中を見せていただくことを許可とってますので、

どちらの古墳も中に入れます。

コフンスキーじゃないですが、

前回「ないとこツアー」で訪問する経路図描いた時に、

とりこぼしたところが結構ありまして、

どうせならば、そこを埋めておくかってことで、

二日目にそれをセットすることにしました。

なので、外側からちらっと覗いただけの南古墳と、

まったく入れなかった北古墳を見られることにまず感動。

直前の問い合わせにもかかわらず、

見学を許可して下さったおうちの方にはもう感謝感謝です。

駅前から歩いて15分ほど。

電車できたみちを戻るような形になります。

すると、後ろから電車が追い抜いていきました。

まずは先ほどの珍しい電車がゆき(動いている状態は撮れなかった)

吉野行きの近鉄電車が抜いて(この色も珍しい)

和歌山への電車が追い抜いてゆきました

ここの線路わきの道を沿って歩き、踏切があったら渡り、

そこから西へは道なりに。

途中、線路に沿うように行き違いが出来ない細い道になります。

タクシーで来た時は、ドライバーさんが

「この道難所で…」といってました。

車中からそれを見たときは「ああ、確かに」って思いましたが、

歩いていったらそんなに難所には感じられませんでした(笑)

途中迷いそうなところには地図が出ているし、

今はスマホの地図もあるので、曲がるべきところも間違わず、

なんとか到着できました。

そうそう、この大きなお宅でした>以前来た時にも見ました。

以前、夏に訪問した時は、門が閉じてあって、お留守でしたが、

今回はちゃんと連絡をしてあったので、奥様に暖かく迎えていただきました。

古墳の管理の方にまずご挨拶

古墳の門扉の鍵(笑)を手にまずは水泥南古墳へ。

水泥南古墳

道から、柵の中を覗き込んだことはありましたが、

今回は鍵を開けてもらって、中にはいることができました

看板

水泥南古墳は六世紀後葉の円墳。

横穴式石室で、玄室と羨道にそれぞれ一基ずつの家形石棺が収められています。

玄室(奥)のものは二上山の凝灰岩

羨道(手前)のものは竜山石(兵庫県加古川流域で産出する凝灰岩)でできているとのこと。

手前の石棺で有名な特徴は、石棺蓋の縄掛け突起。

そして小口部の縄掛け突起に蓮華文があること。

蓮華文様ということは、仏教と深いかかわりがあるということで、

ということは、仏教伝来以降のお棺であることが想像されます。

鍵を開けていただいて中へ入るとまずは手前に石棺。

のぞき込むと奥にも石棺。

ダブルで石棺ならんでいます。

羨道の奥にも石棺

向かって左側はぴったりくっつけられていました

テキストにあった蓮華文もこの通り健在

調査をしたときにかませた現代の石

向かって右側にも石がかませてあります

手前の石棺の中

盗掘穴があいていて、中のお宝はごっそり持っていかれたそうですが、

少しの土器(須恵器)や、手前の石棺内からは金銅製の耳飾りも

出て来たそうです。

夏に来た時は柵の外から覗いただけでしたが、

今回は中に入れました。冬なので、虫もおらず、

快適な中ゆっくり見学ができました。

電気がついているので見やすいですね

ライトが照らしてくれているので見やすいのですよ

昔は柵もなく、中は泥で(水泥の名にふさわしい)埋まっていて、

ほとんど入れなかったそうですが、平成になってからの調査で、

石棺の周囲を取り巻いていた泥も取り除かれて現在の姿になったといいます。

その時に、電気をつけたりと整備されたのでしょう。

ここを管理されている方のご苦労に感謝しつつ見せていただきました。

さて、次は水泥北古墳。

こちらの古墳はおうちの敷地内にあるので、お宅にお邪魔することになります。

表の門を入って、お庭へ続く門をくぐり、その先は裏山。

その一角に古墳です。

ぐるっと回り込んで、お庭の前に出現する裏山に存在する北古墳

入ります

この古墳の内部は石棺はなく、

かえって中に入れて、歩き回れる広さがあり、

先ほどよりも広々とした石室でした。

広い!

こちらの古墳内部は石棺はすでになく、宝篋印塔が置かれていますが

これは後年置かれたものだとのこと。

それでも古そうなたたずまいです

その左奥、石室内に置かれた石は石棺の一部だったものといわれています。

左奥隅のちょっとの石がそれ

さて、石棺何処へ行ったんでしょうねえ。

もしかして、城普請する際に「どこぞのだれそれ」に持っていかれた???

(妄想もうそう)

石舞台の中も広い&高いですが、

ここの古墳も広い広い。高い高い。

いい勝負です。

そして巨石。

これどこからもってきたんでしょう?

一枚石が奥の壁に積まれていて、その上を覆うものも巨石

切り石もちゃんと考えて組まれている

巨石の一枚石もあるけど、小さく(といっても大きいけど)

切られた石も城の石垣のようにきれいに組まれていて、

その技術力の高さに驚かされてます。

▼にあいた空間にはきれいに三角に切った石△がはめこまれてました

両袖式のきれいな古墳でした

古墳を二つ見た後は、資料館を見せていただくことに。

現在の玄関の門、かつてはお屋敷の門番さんの部屋だったところを改造した資料館へ。

長屋門の向かって左側に資料館が作られていました

ガラスケースには出土したものが

南古墳から出土した金の耳環も置かれています。

北古墳からは排水用の瓦質土管が出土しており、

それも展示されていました。

現代ならば、排水管ってのも判りますが、

千年以上昔の人が、水がたまるからってんで

排水管を設置したっての、どんだけの配慮なのかと。

土管もありましたよ

かつてはほとんど土砂に埋まっていたそうでその当時の写真もあります

ここは見学者のおもてなしスペースでもあるらしく、

いろんなものが飾り付けてありました。

天井には槍が…

一角にはオクサマの家に伝わる小物がたくさん

つるしびな

中でも奥様の手作りの”お花を使った絵画”も。

下絵を描かず、お花を置くだけで造形されている「絵」で、

たくさんの絵画が飾られていました。

お花を使った絵画

これもご自宅の桜の花をつかっているんですって

はあ…。おうちの造形も美しく、

本宅の玄関脇のお部屋も見せていただいたり、

あれこれ質問させていただいたりと、いささか長居をしてしまいました。

お邪魔しました。

とっても楽しい経験ができました。

凄いお屋敷でした

所要時間一時間ほど。

「あー、タクシーでくるっとツアーをしている時はカツカツで動いていたので、

もしあの日にここで長居をしていたら、

最後の目的地まではすべては回れてなかっただろうね」

「今日じっくり見れてよかたね」

「じゃあ、あの時北古墳が見られなくてよかったんだー」

「ね♪」

(をい)

で、駅前まで帰ってきましたよ。

見慣れた近鉄が吉野方面へゆくところでした

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます