6月12日

尾瀬から戻って3日後に能を見に行くことになっていました。

日経から時々案内が来る能で金剛流の金剛永謹さんの能を見たいと思い、

杜若にもひかれていました。

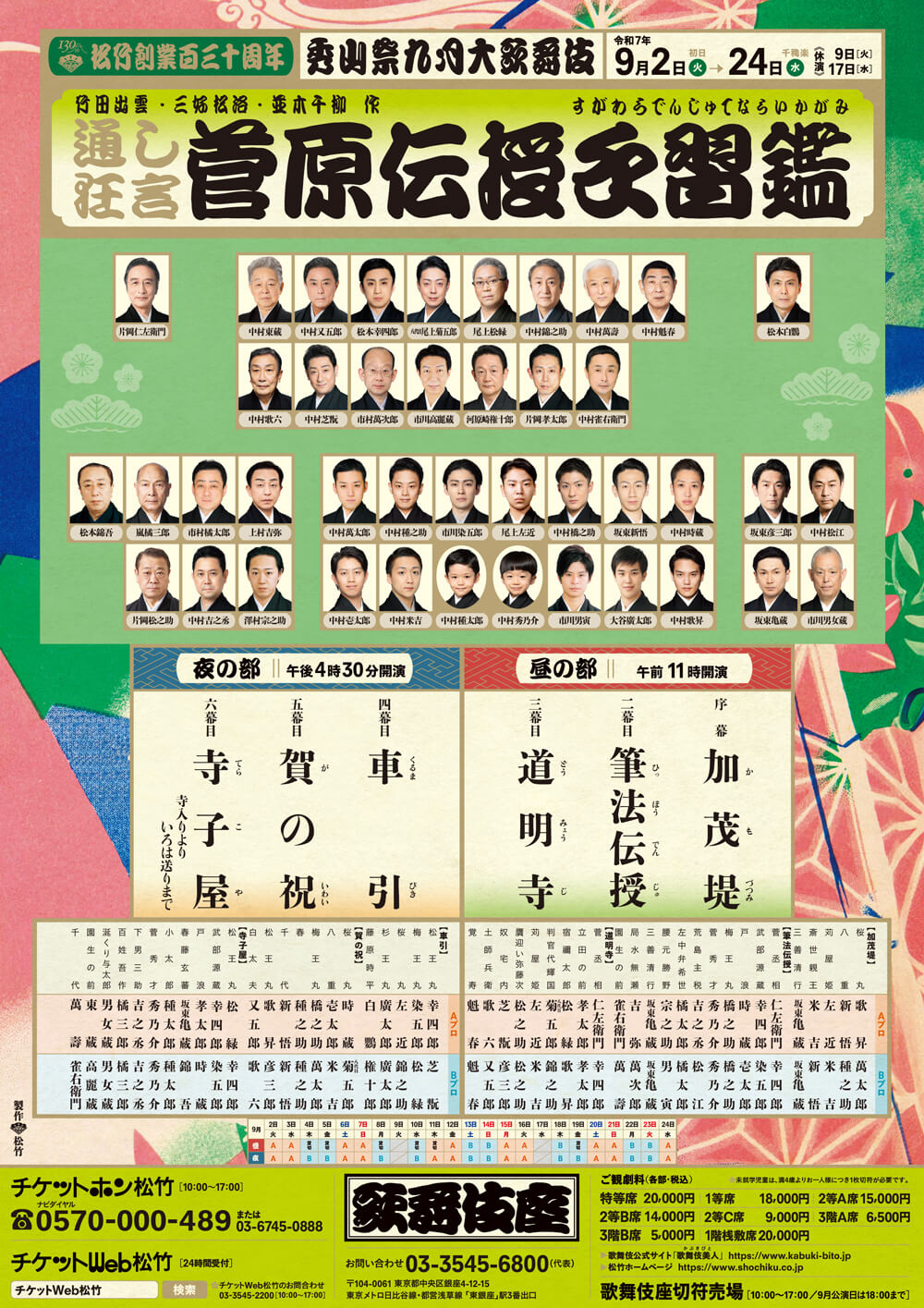

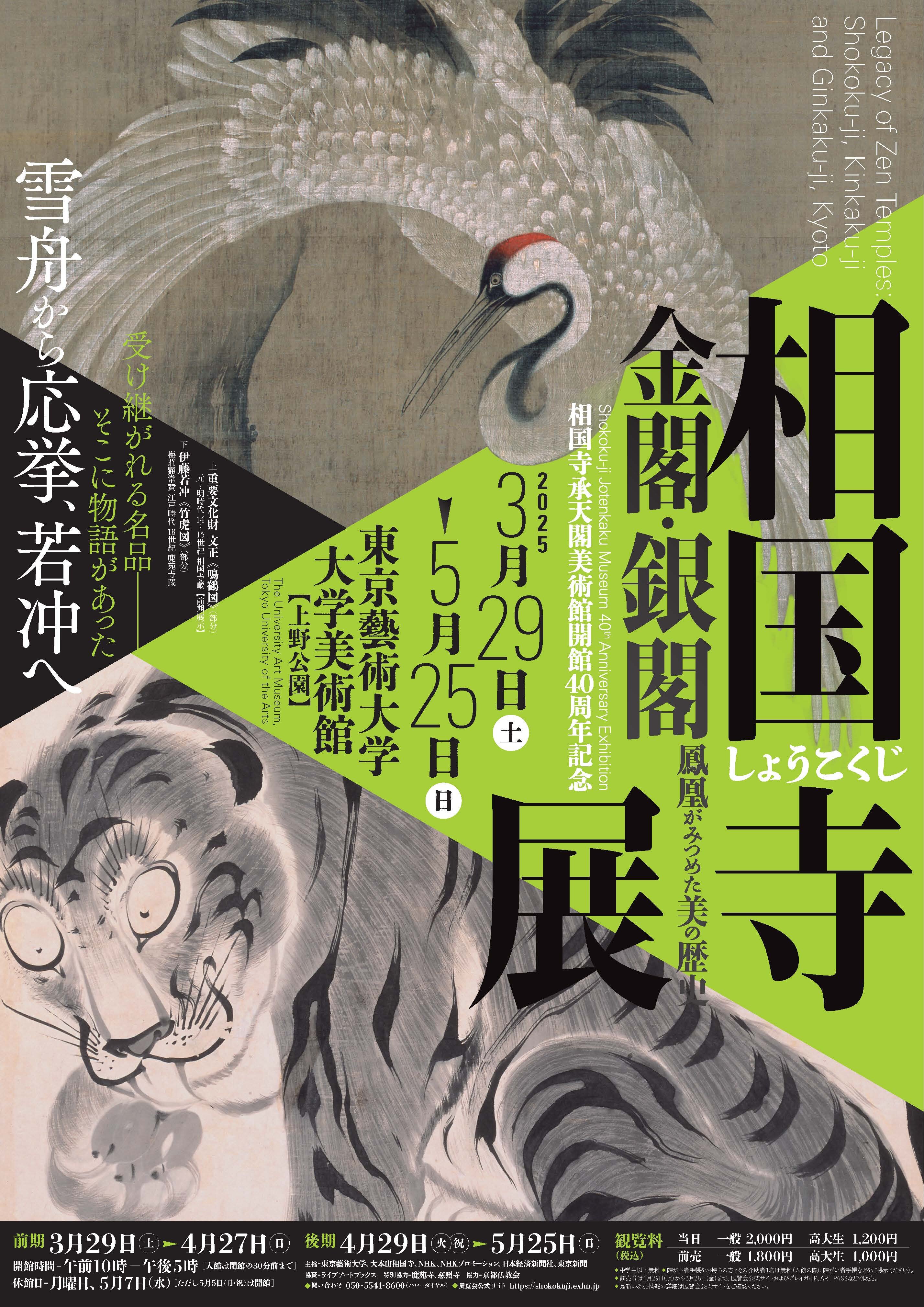

「杜若」の金剛永謹㊧と片山九郎右衛門=前島 吉裕撮影

金剛流二十六世宗家の金剛永謹と観世流の片山九郎右衛門による第19回日経能楽鑑賞会が、東京・国立能楽堂で6月12、18日に

開かれた。今年の曲目は、生誕1200年となる平安時代の貴族で歌人、在原業平の和歌を題材にした夢幻能「杜若(かきつばた)」。

異なる流派の名手が日替わりで幻想的な舞を披露した。

「杜若」は業平が「伊勢物語」の中で、「から衣 着つつなれにし つましあれば はるばるきぬる 旅をしぞ思ふ」(唐衣を

着なれたように長年親しんだ妻を都に残してきたこの旅が、つらく寂しいと思われる)と詠んだ故事を題材にとる。

世阿弥の娘婿、金春禅竹の作品とされる。

諸国を巡る僧が三河国(現在の愛知県東部)の八橋で、今を盛りに咲き誇る杜若に見とれていると、里の女(シテ)が現れる。

かつて業平が和歌に詠んだ地であることを告げ、僧を庵室(あんじつ)に案内する。そして業平や二条后(にじょうのきさき)

高子の形見である美しい装束に身を包み、杜若の精として語り舞う。最後に精は「草木国土悉皆(しっかい)成仏」

(草木のように心ないものでも皆成仏できる)という教えに基づき成仏していく。

能楽研究の第一人者、西野春雄・法政大名誉教授は「杜若の精、二条后高子、そして業平。この3つの複合描写、渾然(こんぜん)

一体の美が作品の魅力」と指摘する。12日出演の金剛永謹について「地謡がしっかりと支え、物語が明瞭に伝わってきた」。

18日出演の片山九郎右衛門は「流麗かつ鮮やかに、心奥を描き出した」と評価した。

狂言は野村萬、万蔵、万之丞が「磁石」、野村万作、萬斎、裕基が「文蔵」と、それぞれ親子3代で共演。おかしみをたたえながらも

見応えのある掛け合いを披露した。

(棗田将吾)

日経新聞 文化往来

能〈杜若〉は『伊勢物語』九段の東下り、杜若の場面の歌「唐衣きつつ馴れにしつましあれば、はるばるきぬる旅をしぞ思ふ」

を構想の中心にしています。

これしか情報を入れないで、見に行ったのですが、私自身の旅の疲れもあり、ぼんやりとうとうとと私の思いも漂って

しまったようでした。金剛流も何もかもわからず、眠りの世界に誘われてしまうよな・・ 能はどのように鑑賞しても

自由、寝てもいいと入門の時の話でしたので、自然体で見ています。ただこの句にある様に残してきた妻のことを

旅の途中で灌漑深く思い出しているのだなって。そんな中で日常でなれにし妻を改めておもっているのでしょうか・・

愛に生きた業平にとって結婚って何だったのでしょう。結婚って‥何? とそんなことを思っていました。

能の方は高子の面影が出てきているけれど・・

もう2ヶ月以上の前のことになりましたが、今レビューしていると昨年、西行と業平の寺に行ったことを思い出しました。

在原業平終焉の地、京都十輪寺です。皇室の血筋を引きながら、政変で不遇な処遇で歌に生き、旅が好きだったという業平。

この山奥で見事な桜を見て最後を過ごしていたのでしょう。プレイボーイ(今は死語?)と言われていた業平の句は好きな

句もありますが、今まで聴きなれていたその句が、業平と藤原高子の恋をはっきりと認識するとなんて鮮やかな句なのだろう

と改めて思いました。特に「ちはやぶる・・」は何年もたち高子と再会した時に、見せられた屏風で詠んだ歌と言われています。

昔の恋が鮮やかによみがえる句だったのですね。

業平の句の中で好きな句を・・

辞世に近い句のなんとも柔らかな歌なのでしょう・・7

世の中に たえて桜の なかりせば 春の心は のどけからまし

月やあらぬ 春や昔の 春ならぬ 我が身ひとつは もとの身にして

ちはやふる 神代も聞かず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは

忘れては 夢かとぞ思ふ 思ひきや 雪踏みわけて 君を見むとは

つひに行く道とはかねて聞きしかど昨日今日とは思はざりしを

この能自体はもう一度見たいですね。人と人の思いが交錯する幽玄の世界。

又「伊勢物語」も面白そう。「源氏物語」よりも読む気になれそうです。長い間日本のベストセラー

だったのでしょう。絵巻物は断片的に時々見る機会はありますが。

残念ながら大好きな万蔵さんの狂言は見れませんでした。

苔がきれいな国立能楽堂の庭です。

June 15 2025 Sendagaya