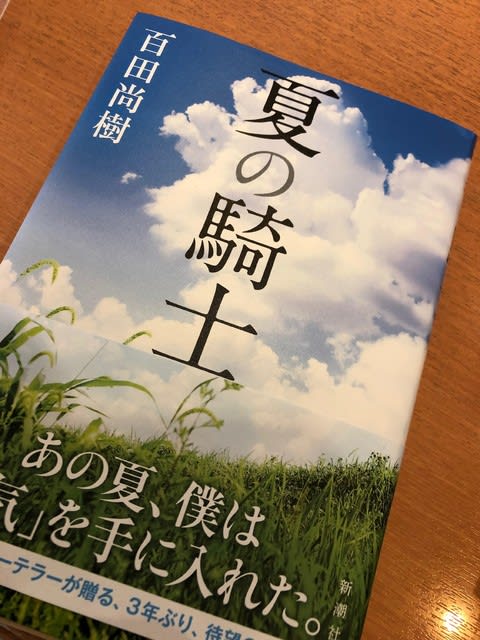

写真集「夢」を購入した。ネット販売である。ツイッターで作家の百田尚樹さんが推薦していたので、買ってみた。作者は、津熊青嗣さんという写真家の方、私は初めて知った。

表紙が写真のもの。この写真集は、作者が見た「夢」を実際に丁寧に追っかけたもののようだ。3題で構成され、シエスタの夢、森の扉、枯景である。私はこのうち、「シエスタの夢」が好きだ。欧州のスペインだろうか、オランダだろうか、風車や古城が巧みに撮られている。ほんとに写真なんだろうか、とも思ってしまう。

「森の扉」は、森の木々が丁寧に撮られている。最後の「枯景」は、日常のスクラップを暗い景色で撮っている。表紙の後に序文がある。ここには百田尚樹さんの文章で、サインもある。このサインは、印刷だな。面白そうだと思った方、入手はこちらですよ。