先日関西で収録作業を終えた「2級土木施工管理技士講座」の201年度版が開講した。学科と実地、それに模擬試験がついて、税込み29,700円だ。

今回もポイント解説と演習問題、そしてもし模擬試験、実地の演習問題の経験記述は3問添削指導を行う。試験は10月24日(日)、まだ3か月以上もある。この土木工事に従事している方なら3か月あれば十分手が届く。お申し込みは、建設不動産総合研修センターからです。公共工事の土木施工資格は持ってると強いよ。

先日関西で収録作業を終えた「2級土木施工管理技士講座」の201年度版が開講した。学科と実地、それに模擬試験がついて、税込み29,700円だ。

今回もポイント解説と演習問題、そしてもし模擬試験、実地の演習問題の経験記述は3問添削指導を行う。試験は10月24日(日)、まだ3か月以上もある。この土木工事に従事している方なら3か月あれば十分手が届く。お申し込みは、建設不動産総合研修センターからです。公共工事の土木施工資格は持ってると強いよ。

十勝岳登山から帰ってきて、翌朝、始発で関西へ。2級土木施工管理技士の学科・実地講座の収録と、1級土木施工管理技士の2次(実地)講座の収録だ。

収録は、準備がよいほど早く収録できる。今回は、事前準備は新幹線の中でもリハーサルしてきたから、スムーズに進み、2日間の予定が1日で終了してしまった。

今年は講座のスタートがコロナの影響で遅れているため、事務局では、早急にスタートしたいとのことだった。講座開始になれば、また広報しますね。

さて関西出張の楽しみは、仕事がハネた後、お城巡りに出掛けられることだ。今回もいろいろ調べて、計画を立てている。仕事と、お城巡り、両立できるのは楽しいね。

十勝岳登山の翌日は、バスの時間まで十勝岳火山砂防情報センターを見学。長い長い階段を登ってセンターへ。温泉に住むの方や観光客は、十勝岳が噴火した際に、ここを駆け上がって避難するようだ。階段の上には、また、広い広い空き地。避難場所だ。

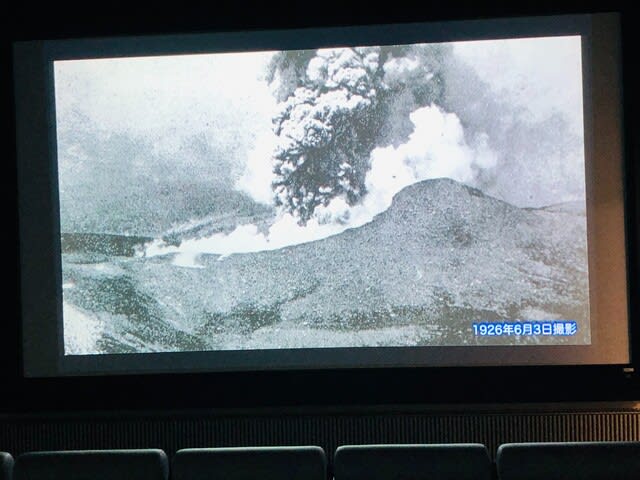

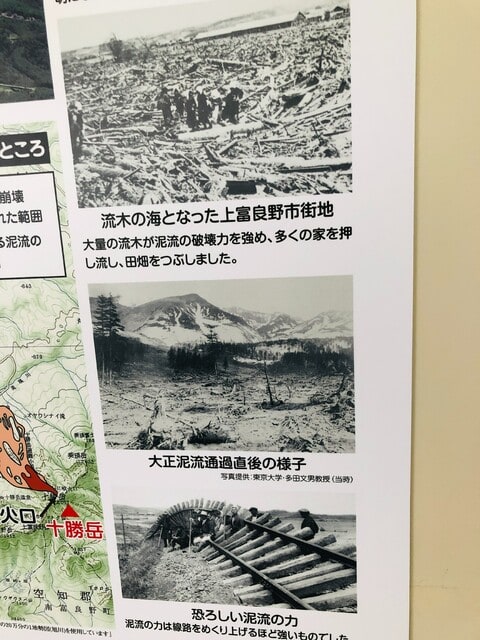

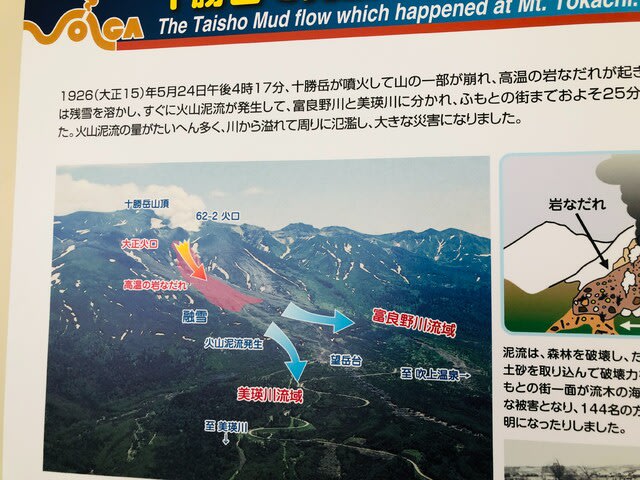

センターに入る、もちろん無料だ。初めにビデオを見る。十勝岳はほぼ三十年おきに噴火している若い火山だ。周期的にはそろそろか。噴火は大正噴火が一番被害が多かったそうだ。溶岩流のほかに、時期によっては、火砕流に雪が解けて、融雪泥流になる。これも被害を大きくする。

私は土木施工管理技士の受験講座講師をしている。土木、とりわけ砂防には興味がある。砂防事務所に勤務していた同級生もいる。

面白い実験施設があった。砂防堰堤が働かない時と、働いた時の差を実験で確かめるというものだ。ボタンを押すと砂防堰堤が引っ込む。その状態でスタートすると、噴火を想定大小のビー玉十個ほどが、下流の家に押し寄せる。

次はボタンを押すと、砂防堰堤が登場し、実験再スタート。砂防堰堤は3か所ほどあり、一番上は、大きなビー玉は止めるが小さなものは透過する。そして二番目の砂防堰堤ですべてが止まる。砂防ダムの効果を目で見れるしくみだ。

土曜日に知らない方からのメールが相次いだ。「お世話になりました、ありがとうございました」だ。土木施工管理技士の合格発表があったようだ。今年は例年とスケジュールが違うから、勝手が違う。昨年は、1級土木の添削を数十人行っていたから、その方たちからのお礼メールだ来たのである。

さて、今日の話題。以下の内容は先週の話です。

私が講師をしている資格は、ガス、土木、安全である。今回の関西お城巡り、本来の目的は、土木施工管理技士の収録だ。関西のある企業さんのスタジオで朝から収録する。

写真の通り、防音などが効いていて、立派な設備のスタジオだ。今回はスタジオのカメラをやや上に移動させる。並行状態だと、どうしても上から目線になってしまうためだ。従って今回は、カメラを見上げるような目線に変更した。ただし、この企業さんの場合、講師の姿は小さく写り、上から目線かどうかはよくわからないが。

内容は、土木施工管理技士の学科(1次)の令和2度試験分の取り入れ。令和2年度の主要問題の解答解説と、それに合わせた模試の問題の更新である。それに令和3年度試験からは試験制度が変更になるため、その解説をする。

収録は事前に練習をしていくのだが、本番は今でもその倍、時間がかかる。だいぶ慣れて来ているんだがね。今回は4時間ほどの収録作業で終了。

これからの収録スケジュールを打ち合わせて終了、終わって、暗くなるまでは、またお城巡りに行く。

現在は、甲種ガス主任技術者試験と1級土木施工管理技士講座の準備に追われている。ガスと土木を毎日交互に収録のリハーサルをしている。これはどっちだっけ、と頭が回らくなることも。

さて、土木施工管理技士、今年から資格制度が変わる。従来学科試験と実地試験だったが、一次試験と二次試験に変わる。一次試験の合格者は、土木施工管理技士補と、補が付くが、立派な国家資格になる、もちろん、永久資格だ。さらに二次試験に合格すると、従来の土木施工管理技士になる。

なんでも学科に合格しながら実地に合格しないと、有効期限が過ぎ、振出しに戻る。こういった方が結構いて、人手不足のおり、これを何とか救おうというものだ。世の中の動は理解できる。

そして、単に学科が一次試験に変わるのではない。国家資格だから、一般知識以外に施工管理法では、「監理技術者補佐としての知識+応用能力」が求められる。図をみると、実地試験の一部が一次試験にも出題されるかなという感じだ。

どんな内容か、私も予想して、予想問題を数問作ってみた。そして今年の一次試験対策の動画に組み入れた。試験は一次試験はマークシートで変わらず、難易度も変らないということだから、設問形式が変わるんだろうか。参考までに1問だけ私の作った問題を公開する。学科試験と解答は変らないが、設問形式を変えて、応用能力を試す形式にしている。

とにかく蓋を開けてみないと、わからない。でも今年も動画講座はスタートする。幾つも考えた予想問題、これ、考えるのって、実は楽しいんだよね。

日本技術士会から、「技術士一次試験合格者祝賀会」の案内が来た。合格してもうだいぶ経っているし、そもそも昨年の試験も台風で延期になってたものだ。従って日本技術士会のあて先は「令和元年度技術士一次試験の合格された皆様へ」というタイトルだ。遅い!

内容は、合格歓迎行事(コロナな対策を行って、又はオンラインで)、二次試験のガイダンスや情報提供となっている。日時は1月から遅いところでは6月。部会ごと、そして全国各地で行われる。私の受験した経営工学部会は、3月に東京だ。祝賀会は、二次試験合格者と合同だって、こりゃあダメだ。二次試験と一次試験は天と地の差がある。参加すると一次合格者は、小さくなって「二次頑張ります」、くらいしかか言えないだろう。

参加は止めた。そして二次試験も受験はしないことにする。そもそも私の専門分野、都市ガスなんて試験の部門にはないし、仮に建設や経営工学で受験するにしても、技術的な実務に乏しく、学習に苦労する、面接ではたぶん合格しないだろう。

そして、この資格、大型で難関資格、二次合格したとしても、その投資を回収するほどのメリットは見いだせない。年齢的にも仕事ができるのは、健康であってあと10年足らず、それならもっと楽しい資格を受験しよう。というわけで「技術士」は入門の試験に合格したのを受験記念にして、これで打ち止め、終わります。

ようやく1級土木の添削が終わった。今年の1級土木実地の試験は、新型コロナの影響で、12月になった。従って10月~11月に添削を行った。枚数にして約百枚だ。気が付いたことを書きとめる。

まず、工事の規模だ。1級の場合は、公共工事の場合「監理技術者」という技術者が研修を受講すれば、できるが、これは工事金額が4千万円以上、従って、このくらいの規模が欲しい。審査基準があるわけでもないが、このくらいの規模が欲しい。答案の中には小規模の工事も多い。おそらく減点されるだろう、心配になってしまう。

次に多いのは、行数不足、何行も空いてしまう答案、または行数を稼ぐため、1行の文字数が少ないなど。これも大幅に減点される可能性がある。現場の状況を思い出して、スペースを埋めることをお勧めしている。他の人の論文や市販の問題集にある論文をコピーするとこれができない。この辺で差別化がされる。

最後は、「施工班の増員」、「交通誘導員の配置・増員」。これは力技、コストを掛ければ品質、工程、安全は、よいものができ、はやくなり、安全になる。単純な話だが、これでは高い得点は望めない。どうしても書きたいなら、不足する工程に絞って、応援を貰ってその工程を早くすることで、全体工期が早くなった、など、工夫しろを入れることだろう。

今回の添削、ちょうど前の仕事が終わって、空いていた時期だったから、ほとんどの方には、添削依頼メールが来て、翌日か翌々日に返信できた。これで一段落だ。

秩父3ダム巡りの続きです。昼食はダムカレー、ダムサイトの食堂で販売している。私は、ダムを歩いて登り(500段!)、時間がかかって、食堂に行った時は、カレーが少し冷えて、あんまり美味しくなかった。残念!

そして、帰りに、ダムカードを頂く。浦山ダムが三枚、二瀬ダムと滝沢ダムが一枚ずつ。ついでにシールとダムカレーの缶バッジもついていた。

ダムカードを集めている女性が言うに、今年は、新型コロナのため、ほとんどの管理事所が閉鎖して、ダムカードが手に入らなかったそうだ。いいんだけど、私、ダムカードは集まていないしねえ。

このダムカード、捨てるのはもったいないので、集めている方に差し上げます。こちらのメルアドに → mitukamii@gmail.com 住所、氏名と希望のカードを書いてメールしてください。締め切りはブログアップ後、3日間とします。希望者多数の場合は抽選、決まりましたら、普通郵便で、送料は私が負担します。

私は、土木施工管理技士の動画講座の講師である。機会があれば現場を見たいといつも思っている。クラブツーリズムで、「秩父3ダム巡り」というツアーが開催されると聞き、さっそく申し込んだ。3ダムとは、水資源機構の管理する浦山ダム、二瀬ダム、滝沢ダムである。浦山ダムは、武甲山の近くだ、名前は聞いたことがある。

まず浦山ダムへ。水資源機構の方が説明してくれる。ダムの役割。台風の時、よくダムが放流したため、下流で洪水になったとか聞くが、これは間違い。台風などの際も、流れてきた水量以上には、放流はしない。最大、降ってきた水量までを流すそうだ。

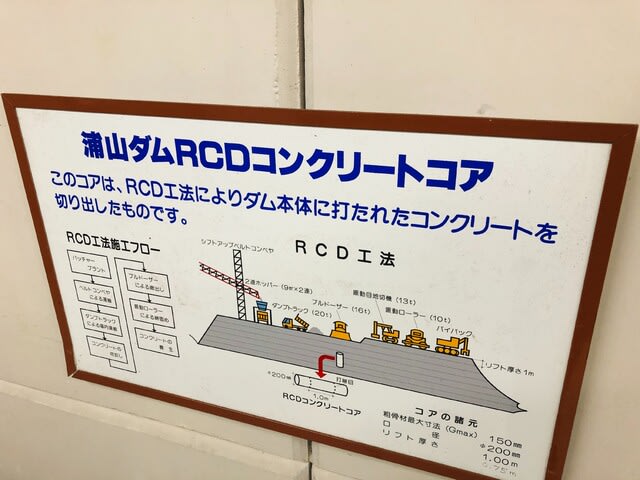

そして、ダムの上から下を覗く。そしてエレベーターで、ダム底まで下りて、上を見上げる。けっこう高いな。浦山ダムは、堤高156m、重力式コンクリートダムだ。これは大量のコンクリートを打つ。効率的な仕事を行うため、RCD工法というのを使うが、この工法が表示されていた。

浦山ダムの高さは、156m、帰りに、私はエレベーターに乗らず、階段で登った。500段、結構きつかった。次は、二瀬ダム、こちらはアーチ式ダムだ。

最後は、滝沢ダム、こちらもエレベーターで下まで降りる。勢いよく出すダムの放流は年二、三度らしい。ダムファンが集まるそうだ。そしてその水しぶき(ダム汁というそうな)を浴びる人もいるそうだ。明日に続く。

ダムマイスターという資格がある。川辺川ダムの記事を書いた時に知った書籍、「ダム大百科」を読んでると出てきた。そして日本ダム協会のHPに詳しく出ている。ダムマイスターの紹介も載っている。

このダムマイスター、日本ダム協会のHPから引用する。

(趣旨)広く一般の方々に、ダムの実態、役割、魅力などについて知って頂くために、それを支援する役割を持つ「一般財団法人日本ダム協会ダムマイスター」(以下単に「ダムマイスター」という。)の制度を実施する。

そしてこの資格、試験をやって合格すれば取れるというものではない。執筆や取材、講演、イベント出席などの活動実績が重要視される。もちろんダムの専門家などの実績も重要だ。そして申請により認定される。現在、日本では、第6期は約40名(私が名簿の一覧表から数えたもの)だ。

結構厳しそうな資格だ。ダムが好きだからちょっと勉強してみようという程度じゃダメそう。それにしても、ダムカレーにダムカード、日本には、ダムファンが結構いるんだな。

私も黒部第4ダムを実際に見て感激した。というより、子供の頃、「黒部の太陽」という映画を見て、土木の仕事をしたいということで、土木工学を学んだ。でも就職は、山中の仕事は止めて、街中のガス会社に入った。今も、山中の巨大な建物に感激する人もいるんだろうね。

私もダム見学に行こう、土木施工管理技士の教材作成のためだ。埼玉県は秩父の浦山ダムに見学施設があるという。登山の途中でも見れそうな場所だ。最後に私が見学したことのある巨大ダムの写真を一枚。

エジプトのアスワン・ハイ・ダムだ。旧ソ連の支援でできたダムで、水没する古代エジプトの遺産アブシンベル宮殿をユネスコが嵩上げしたことでも知られている。

1級土木施工管理技士の実地講座を開講した。私はこの講座の講師をしている。この講座は、学科試験の合格発表(8月下旬)の直後から、申し込みが増えてくる。試験が10月上旬だから、短期決戦の学習になる。

しかし、今年は特例で、学科が10月4日(日)、実地が12月6日(日)に変更になった。全国建設研修センターの通知だ。

(図をクリックするとサンプル映像が見れます)

講座は、実施試験に必要な知識をVTRで学習して、過去問題に取り組む。また、実地試験は経験記述がかなりのウエイトを占めるため、安全、品質、工程3分野添削指導を行っている。添削は1週間以内にフィードバックする。昨年の受講生は、添削答案がよく出来たものが多く、指導する事項が少なくて困ったものだ。

昨年は、添削指導が、海外出張に重ねってしまい、コペンハーゲンやミュンヘンのホテルで夜中まで添削した。今年はコロナの影響もあって、日程も変更だから、ゆとりをもって添削します。10月の学科試験も今からでも間に合いますよ。

今日は資格の動画講座の収録の話。訳あって春から募集を中止していた、フルハーネスの特別教育、を再収録した。これからは学科は、私の講義を視聴していただき、実技は、受講生の会社の指導員から実技指導を受けるしくみだ。そして私が講師をしている実技の動画を参考に見て頂く、という位置づけになる。講座がアップされるのは来月に入ってからかな。

もう一つ、資格試験の講座では、「1級土木施工管理技士の実地試験講座」を収録した。昨年試験分の追加だ。昨年の実地試験の出題を分析したところ、経験記述を除く10問のうち、私の昨年の講座に入っている類題が6問、類題がなく、新たに学習しないと解けないものが4問だった。選択は10問のうち6問、ということは、昨年、私の講座を学習していた方は十分だったんじゃなかろうか。

そして、経験記述。私の講座は品質、安全、工程管理の3分野の添削を行う。今までの添削では、受講生は6割以上の得点はあるため、さらなるレベルアップを指導している。

問題は、試験の直前に添削が集中すること。昨年は、この時期、欧州出張だったため、デンマークやドイツのホテルで、夜中まで添削し、日本の返送していた。今年はコロナで出張もないし、余裕をもって添削できるだろうな。

今年の1級土木学科合格発表は8月20日、その頃までには対策講座は開講します。また、実地試験は10月4日、実地講座は、短期決戦になります。

九州の球磨川が氾濫した。この川は、昔、上流に川辺川ダムを建設中、中止となり、そのままになっていたのも氾濫の原因の一つと言われている。一方、同じ頃、群馬の八ッ場ダムも中止の俎上に載った。しかし、関東の県知事から中止反対の声が大きく、こちらは最後まで建設し、完成した。そして、昨年の台風の時は、八ッ場ダムは大活躍した。一方、川辺川ダムが完成していたら、どうなったこととだろうか。

(写真は、建設中の八ッ場ダム、建設中に見学に行った)

私は、学生の頃、土木工学を学んだ。専門科目に発電水力という科目があって、これがダムの建設であり、一応ダムのことは一通り知ってる。これらの知識もあって、土木施工管理技士の資格講座を行っている。

このダムの高さ、どうやって決めてるか、これは流域の降水量を調べて、百年に一度の洪水に耐えられるように作っている。ところが、この降水量は、暖かくなると、水蒸気を含む量が大きくなる。大きくなると、雨の降水量が増えるのだ。これは科学的にもわかっている。

ここで気象予報士学科試験の学習で学んだことを書く。この降水量、空気中に目一杯含むことができる水蒸気量(飽和蒸気量という)は、気温の上昇と比例しているわけではない。

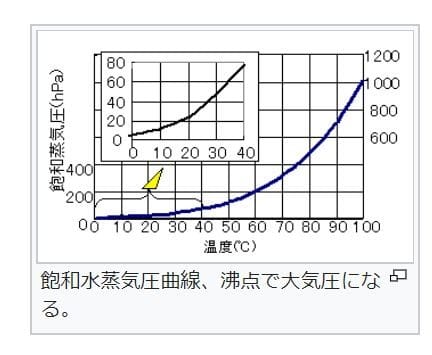

下図を見て頂くと、0-10℃の低温の場合の飽和蒸気圧の伸びより、20-30℃の高温の場合の飽和蒸気圧の伸びの方が、ずっと大きくなっている。夏場気温が高くなったら、空気中に含む飽和蒸気圧(湿度100%の状態)は低温の場合よりずっと大きくなる。これが怖いのである。(ウイキペディア 飽和蒸気量 より)

つまり、温暖化により水蒸気量=降水量がだんだん多くなり、ダムの必要な高さも高くなっているのである。やっぱり、ダムはよく必要性を考えないと。以前民主党政権時代に、「コンクリートから人へ」とスローガンを立てて、ダムにカネを使わなかったが、止めてほしかったな。

先頃合格した労働安全コンサルタント、申請しておいた「労働安全コンサルタント登録証」が届いた。この登録証、事務所と氏名が登録される。氏名は当然だが、「事務所」が登録されるのは初めてだ。私の事務所は、「アップウエルサポート合同会社」。これじゃ、労働安全をやってるか、わからないね。個人が登録する際は、「〇〇労働安全コンサルタント事務所」などとつける方が多いそうだ。これ登記してなくてもいいのかな。

さて、同時に案内があった「労働安全衛生コンサルタント会」、入会するか、どうするか検討した。入会金が1万円、年会費が2.5万円、合計3.5万円だ。私にとって何かメリットがあるのか、考えたが、止めた。このような会、私のような者は、入会していたらきりがない。お金ががいくらあっても足りない。

そこで、私は、中小企業診断協会とFP協会、販売士会以外は、入会していない。以前、ITコーディネータや利き酒師の会に入っていたが、止めてしまった。土木学会や商工会議所もいったん入会したがどうしようか考えている。

試験に合格すると、このような団体の入会勧誘が多いが、結構お高い。中小企業診断協会などは、年会費が5万円だ。社労士や弁護士の場合はもっと高いと聞く。自分にとってかけた費用に対してメリットがあるかどうか考えよう。わからないなら初年度だけ入って次年度からは様子を見るという手もある。

という訳で、この資格、私にとってはお飾りに近い資格になりそうだ。頑張った割には使えない資格だな。企業研修や企業診断するときに役に立つこともあるだろう。

それと、名刺に入れるかな、これで私のブランド、少し上がるかも。でも名刺は作ったばかりだし。私の場合、名刺は100枚単位で作る。カラーで裏表だ。私の名刺には主な資格の名称や数などが書かれていて、数字が変わるため、最低単位である100枚ごとに作っている。従って年に1回程度刷り直しが発生する。このタイミングが、入れたい資格を取った時とは必ずしもタイミングが合わないのだ。