2003年晩秋、霙が降りしきる中、東京都在の稲用さん、そして青森県在の藤九郎さんの3人揃っての初の城館探訪で私が遠野をご案内したのですが、お2人は私より一回り年少ながらも、北奥羽関連の城館跡探訪やら歴史探求は私より先輩であり、この分野では私の師匠格といっても過言ではありません。

また、インターネットで繋がっていたとはいえ、この分野でのかけがえのない友を得た思いでもあります。

そんな彼らと訪ねた小友町の新谷館跡、結局、核心となる館跡そのものを確認できないまま、というより発見することができずに次の探訪地へ移動という不本意な結果となっていて、その後も探訪時期になると第1の探訪候補とするも、どうしても別な館跡探訪となって、後回しにしてきた経緯がありました。

その新谷館、本日についに意を決して探訪して参りました。

国道脇の長野川を越えて直ぐの林道・・・・前回は堀跡を林道に利用といった結論となったと記憶しているが、後々に見た資料によれば、館下に普段の住居としていた屋敷があったと記述され、その屋敷を一応に防備するための遺構か?山城である本来の新谷館とはあまり関連はなさそうな雰囲気でもある。

この林道を100メートルほど進んでいくと沢が流れ、沢を挟んで左右に急斜な山野がある。

この何れかの山野が新谷館であることは、誰でも予想はつくが、私は向って右側の山が怪しいと睨み、早速斜面登りを開始する。

しかし、中腹辺りに至っても館跡特有の段差が全くみられない、おかしいと思いながらも遂に山頂まで来てしまった。

全身汗だく、山頂も今まで観てきた雰囲気とは違って、どうやら空振と気付くと一気に疲れが下半身を襲う・・・・。

このまま下っても良いが、今度は同じ高さの隣の山野を登らなくてはならないと思うと、これまた気が滅入ってしまい、山中を彷徨うように山頂を奥へ奥へと歩き始める。

なんでこんな行動に出たかといえば、少しでも高さを稼いで、頃合を見計らって隣の山野へ移動を目論んでのこと。

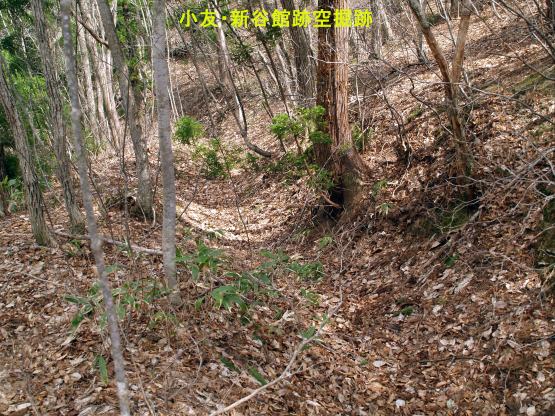

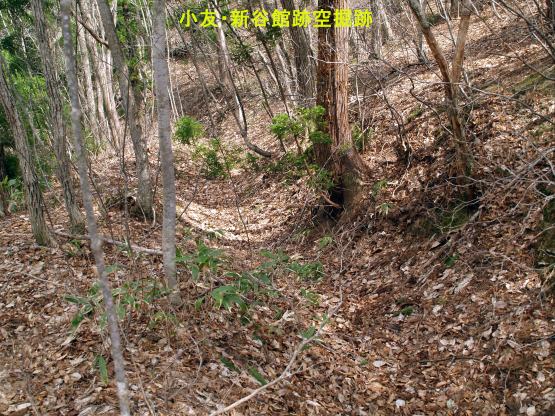

これはズバリ的中、少し下ったところに沢があって、その上に縦堀とおぼしき溝を発見、土塁のような形跡も斜面に確認できる。

一気に登って見ると、そこには紛れもない空掘が横たわっておりました。

まずまずの残存度、山頂背後では2重の堀で山野を断ち切っている。

正に山城見学の醍醐味といったところですが、全体的には小ぶりな館であり、思ったほど見所満載の館跡といった雰囲気ではなかった。

それでも、苦労してやってきた思いは報われたこと、5年越しの思いもこれで幾らか吹っ飛んだ思いがいたしました。

○新谷館

遠野市小友町長野地内

標高510メートル・比高110メートル・阿曾沼時代

館主・菊池平十郎景光(新谷禅門)・新谷庄作・・・新谷一族

新谷一族とは、本姓を菊池と称し、新谷を名乗る前は平清水氏。

慶長5年の遠野の政変では、新谷禅門の嫡子、平清水景頼(駿河)が鱒沢氏、上野氏の南部方となってクーデターを成功させた功で、一躍遠野盟主に躍進したが、父、禅門、他の兄弟達は平清水駿河に呼応せず、新谷館に篭って別路線を通したと言う・・・・。

後に平清水家は南部利直によって断絶となり、新谷氏の兄弟達は南部家に登用、或いは八戸から遠野へ入部した八戸氏の家臣となり新谷番所の勤番等を歴任して明治維新を迎えた。

新谷屋敷跡か・・・?(新谷館下方)

本姓を菊池とする平清水氏、新谷氏に通じる流れとして、菊池右近恒邦の名が第一に語られる。

右近は葛西家臣、岩谷堂(江刺)の江刺氏の重臣だったと伝えられ、玉里地区に勢力を持つ菊池一族であった。

江刺氏臣の菊池一族は多く散見される。

天正年間、菊池右近は主家である江刺恒重に南下著しい南部信直との同盟を画策したため江刺氏から追討される。

遠野の阿曾沼広郷がこの混乱に乗じて江刺に出陣するも敗走、菊池右近は遠野へ亡命し小友の一部を阿曾沼氏より預かることになった。

新谷(荒谷)菊池系図には菊池右近を遠野での初代とし、その子に菊池又市郎(板沢氏)、菊池平十郎(平清水氏・新谷氏)が記されている。

菊池氏が江刺から遠野へ流入、小友に当初入ったかのような印象を受けるも・・・・阿曾沼時代後半から慶長年間までの遠野郷の菊池氏を見ますと・・・。

○小友町

菊池平十郎(平清水景光)・新谷出雲(帯刀)⇒平清水館・新谷館

平清水平右衛門(平清水景頼)・平清水館

小友喜左衛門(奥友)・奥友館

○宮守町

宮森主水(宮杜)⇒宮守館

○上郷町

菊池又市郎(板沢)・板沢平蔵⇒板沢館

平倉長門盛清・平倉兵庫⇒平倉館

平倉新兵衛・平倉新八⇒刃金館・・・後に菊池新四郎

平原備後吉武・平原吉成⇒平野原館

切掛蔵人⇒大寺館

内城治兵衛⇒内城館

○青笹町

菊池兵庫介成景⇒臼館

宮沢左近⇒花館

○松崎町

駒木豊前広道・駒木隼人広三・駒木六兵衛⇒八幡館

畑中吉晴・畑中吉治⇒畑中館

菊池一族はある時期、すなわち天正、文禄に至る年代、すなわち江刺氏の内訌も含めて豊臣秀吉による奥州仕置で葛西家が没落したことによる要因で遠野へ入って来たことは、おそらく史実であり、まずはこの時代からの考察やら検証が必要と考えております。

無論、私自身の菊池姓に関する思いは南北朝時代に始まるという考えは強いものでありますし、巷の菊池氏研究では菊池がククチからとか、藤原なんとかからとか、そんな事は一切興味はない、いずれ遠野での菊池姓のルーツは何なのか、何故に此処まで広がったのか、このことのみであります。

まだまだこの分野では核心に迫るといったことはできてませんが、菊池一族縁の館跡探訪も含めまして今後も展開していく所存です。

新谷館跡のある山野

おまけ

小友方面の館跡めぐりやら史跡探訪での昼食は、此処・・・笑

天婦羅そばセット・・・ワンコインです。

また、インターネットで繋がっていたとはいえ、この分野でのかけがえのない友を得た思いでもあります。

そんな彼らと訪ねた小友町の新谷館跡、結局、核心となる館跡そのものを確認できないまま、というより発見することができずに次の探訪地へ移動という不本意な結果となっていて、その後も探訪時期になると第1の探訪候補とするも、どうしても別な館跡探訪となって、後回しにしてきた経緯がありました。

その新谷館、本日についに意を決して探訪して参りました。

国道脇の長野川を越えて直ぐの林道・・・・前回は堀跡を林道に利用といった結論となったと記憶しているが、後々に見た資料によれば、館下に普段の住居としていた屋敷があったと記述され、その屋敷を一応に防備するための遺構か?山城である本来の新谷館とはあまり関連はなさそうな雰囲気でもある。

この林道を100メートルほど進んでいくと沢が流れ、沢を挟んで左右に急斜な山野がある。

この何れかの山野が新谷館であることは、誰でも予想はつくが、私は向って右側の山が怪しいと睨み、早速斜面登りを開始する。

しかし、中腹辺りに至っても館跡特有の段差が全くみられない、おかしいと思いながらも遂に山頂まで来てしまった。

全身汗だく、山頂も今まで観てきた雰囲気とは違って、どうやら空振と気付くと一気に疲れが下半身を襲う・・・・。

このまま下っても良いが、今度は同じ高さの隣の山野を登らなくてはならないと思うと、これまた気が滅入ってしまい、山中を彷徨うように山頂を奥へ奥へと歩き始める。

なんでこんな行動に出たかといえば、少しでも高さを稼いで、頃合を見計らって隣の山野へ移動を目論んでのこと。

これはズバリ的中、少し下ったところに沢があって、その上に縦堀とおぼしき溝を発見、土塁のような形跡も斜面に確認できる。

一気に登って見ると、そこには紛れもない空掘が横たわっておりました。

まずまずの残存度、山頂背後では2重の堀で山野を断ち切っている。

正に山城見学の醍醐味といったところですが、全体的には小ぶりな館であり、思ったほど見所満載の館跡といった雰囲気ではなかった。

それでも、苦労してやってきた思いは報われたこと、5年越しの思いもこれで幾らか吹っ飛んだ思いがいたしました。

○新谷館

遠野市小友町長野地内

標高510メートル・比高110メートル・阿曾沼時代

館主・菊池平十郎景光(新谷禅門)・新谷庄作・・・新谷一族

新谷一族とは、本姓を菊池と称し、新谷を名乗る前は平清水氏。

慶長5年の遠野の政変では、新谷禅門の嫡子、平清水景頼(駿河)が鱒沢氏、上野氏の南部方となってクーデターを成功させた功で、一躍遠野盟主に躍進したが、父、禅門、他の兄弟達は平清水駿河に呼応せず、新谷館に篭って別路線を通したと言う・・・・。

後に平清水家は南部利直によって断絶となり、新谷氏の兄弟達は南部家に登用、或いは八戸から遠野へ入部した八戸氏の家臣となり新谷番所の勤番等を歴任して明治維新を迎えた。

新谷屋敷跡か・・・?(新谷館下方)

本姓を菊池とする平清水氏、新谷氏に通じる流れとして、菊池右近恒邦の名が第一に語られる。

右近は葛西家臣、岩谷堂(江刺)の江刺氏の重臣だったと伝えられ、玉里地区に勢力を持つ菊池一族であった。

江刺氏臣の菊池一族は多く散見される。

天正年間、菊池右近は主家である江刺恒重に南下著しい南部信直との同盟を画策したため江刺氏から追討される。

遠野の阿曾沼広郷がこの混乱に乗じて江刺に出陣するも敗走、菊池右近は遠野へ亡命し小友の一部を阿曾沼氏より預かることになった。

新谷(荒谷)菊池系図には菊池右近を遠野での初代とし、その子に菊池又市郎(板沢氏)、菊池平十郎(平清水氏・新谷氏)が記されている。

菊池氏が江刺から遠野へ流入、小友に当初入ったかのような印象を受けるも・・・・阿曾沼時代後半から慶長年間までの遠野郷の菊池氏を見ますと・・・。

○小友町

菊池平十郎(平清水景光)・新谷出雲(帯刀)⇒平清水館・新谷館

平清水平右衛門(平清水景頼)・平清水館

小友喜左衛門(奥友)・奥友館

○宮守町

宮森主水(宮杜)⇒宮守館

○上郷町

菊池又市郎(板沢)・板沢平蔵⇒板沢館

平倉長門盛清・平倉兵庫⇒平倉館

平倉新兵衛・平倉新八⇒刃金館・・・後に菊池新四郎

平原備後吉武・平原吉成⇒平野原館

切掛蔵人⇒大寺館

内城治兵衛⇒内城館

○青笹町

菊池兵庫介成景⇒臼館

宮沢左近⇒花館

○松崎町

駒木豊前広道・駒木隼人広三・駒木六兵衛⇒八幡館

畑中吉晴・畑中吉治⇒畑中館

菊池一族はある時期、すなわち天正、文禄に至る年代、すなわち江刺氏の内訌も含めて豊臣秀吉による奥州仕置で葛西家が没落したことによる要因で遠野へ入って来たことは、おそらく史実であり、まずはこの時代からの考察やら検証が必要と考えております。

無論、私自身の菊池姓に関する思いは南北朝時代に始まるという考えは強いものでありますし、巷の菊池氏研究では菊池がククチからとか、藤原なんとかからとか、そんな事は一切興味はない、いずれ遠野での菊池姓のルーツは何なのか、何故に此処まで広がったのか、このことのみであります。

まだまだこの分野では核心に迫るといったことはできてませんが、菊池一族縁の館跡探訪も含めまして今後も展開していく所存です。

新谷館跡のある山野

おまけ

小友方面の館跡めぐりやら史跡探訪での昼食は、此処・・・笑

天婦羅そばセット・・・ワンコインです。

少しご無沙汰でした。

連続投稿、コメントいただき恐縮です。謝

大人の休日倶楽部バス、年3、4回か?小生も初夏と初冬か1月のパスを利用して、乗り鉄旅中心に楽しんでおります。

オズサムさんは青森方面、そして岩手の陸中海岸も訪ねたようで、別リンクの旅のレポも楽しく拝読させていただき

ました。

ちなみに八戸は南部藩というか南部氏縁の第一等地で、南部氏を語る上では外せない土地でもあります。

投稿前半での津軽での記述も興味深いですね。

いずれ何かの機会に色々と語りたい、教えていただければと思っております。

奥州の菊池一族は青森もそうですが小生の住む岩手県、宮城県さらに福島県と広範囲の分布で、出目も

色々・・・。

菊池武光公縁は珍しいというか、あまり聴いたことはありません。

菊池武重、武士、武敏なら奥州に足跡なり言い伝えはあるようですが・・・?

それと八戸の櫛引八幡宮の宝物殿、長慶天皇から下賜された大鎧等が収蔵されており、南部氏(根城南部氏)が持ち主と

なっていたと思います。

南部氏の前の持ち主?は津軽の菊池武義、鎧を入れた唐櫃、すなわち箱に名が記載されていたとか?

こちらも興味をそそられます。

いずれ、これからの調べ等を続けながら、何かありましたらお知らせやご教授いただければと思います。

時間のある時見てください

https://aosoyusan.hatenablog.com/entry/2023/07/01/170339

為信公代新知高三十石。 西ノ浜岩崎御関所番被仰付

元和元年八月十一日卒

二代 菊池源次郎 家督三十石 御鉄砲役 弘前城完成の節城下に移住 八十三騎の一人

正保元年二月十五日卒

三代 菊池源助 家督三十石 寛永十九年新田七十石加増新知士並

万治元年十月五日卒

四代 菊池四郎右衛門 高百石 御手廻、天和三年郡奉行

元禄四年十二月四日卒

五代 菊池八右衛門安保 信政公代御手廻より寄合へ 高百石

享保四年七月2日卒

六代 菊池喜六郎 御小姓組 享保八年九月二十九日卒

七代 菊池大四郎 喜六郎の弟 御手廻 享保十一年十一月十七日卒

八代 菊池源助安定 大四郎の弟 留守居より御小納戸役 留守居へ役下げ、後、御手廻番頭となる

明和三年六月二十一日卒

九代 菊池理左衛門安久 御手廻五番より天明元年留守居へ役下げ

寛政九年六月八日卒

十代 菊池源助安行 菊池寛司二男聟養子 文政元年今別町奉行より御馬廻番頭 天保元年鯵ヶ沢奉行

十一代 菊池新太郎 嘉永年間深浦町奉行

岩崎竜王寺に祖刑部の墓碑建立

十二代 菊池九郎 東奥義塾創設 弘前市初代市長 代議士 東奥日報創刊

十三代 菊池良一 代議士

十四代 菊池正清 医学博士

刑部以前の約二百年間、十四世紀末までは、はっきりしない。

刑部は為信の器量にほれ、中部相馬村から相馬川をさかのぼって、目屋の渓谷を越え、郡境の白神岳の北麓を回って西海岸に出、笹内川の上流、寺沢村近くに定着、秋田県境の岩崎関所の警備に当たった。

『菊池家伝』に、一族津軽に亡命し、侍になったものは菊池、百姓になったものは菊地の名字を用いたという。

津軽や秋田に菊池、菊地のニ族があるが、もと同系という。

先祖刑部の墓が岩崎の竜王寺がある。

十一代菊池真太郎が深浦奉行在勤時の建立である。

5菊池家(姓藤原)

言い伝えによると、南朝方、肥後の豪族菊池武光の一族で、長慶天皇を奉じて奥州に下り、津軽に土着したという。

長慶天皇の陵墓は全国に散在し、特に中郡相馬村では、天皇に従ってこの地に入った高野山の僧秀明が村民に製紙方法を伝えたところとか。

同地区の小高い丘は、「上皇宮」といい、昭和19年に嵯峨の慶寿院に定まるまで、仮の御所跡に指定されたという。

菊池氏は、新田、北畠、楠木諸将が衰退した後南朝方の天皇を奉じ一人気を吐いていた。

その九州の豪族菊池氏が、どのような理由で、どんな経路をたどって、長慶天皇を奉じて奥州へ下ったのか不明だが、西津軽郡岩崎村の中心に菊池館という地名があり、大浦為信が大浦から風雲をのぞんでいたことを考えると、一時期、菊池はこの地に居城を構えていたらしい。

ご無沙汰でした、今年の大人の休日クラブパスで青森県深浦町岩崎郷へ行って来ました、刑部さん健在でしたが、平日は車を運転してリハビリ施設に行っているととかであえませんでした、玄関にこそ菊池刑部さんの表札は無かったけど、玄関内にしっかりと菊池刑部の表札が有りました、奥さんと少し話をして来ましたが、うちの先祖は殿様だったと言っていました、立花菊池系図を渡して来ましたが、こういう話が大好きなので刑部さんが居る時にまた来て欲しいと行って家に上がって行きなさいと何度も言われましたがお断りしました。帰りに深浦町太宰治の宿文学館に寄リ、岩崎村史を見せて貰いました、肥後の豪族菊池武光の一族で、長慶天皇を奉じて奥州に下り、津軽に土着したという 記載が有りました

青森県の不老不死温泉、一度は行きたいと思っている温泉ですし、別趣味での撮り鉄では五能線の

沿線ですので是非に早期に訪ねてみたいです。

無論、津軽の菊池館跡も訪ねたいし、安東氏の軌跡、十三湊も観光も併せて行ってみたいですね。

菊池刑部さん、今もそのお名前であるということ?代々使用しているのか、先祖の名としたかは

不明ですが興味ありですね。

こちらでは歴代当主で有名人だったとか名を馳せた方の名を屋号にすることはありますが、代々名乗るは商売

しているとか何か特別なことがあるかもしれませんね。

コメントありがとうございます、岩崎郷の近くには、不老不死温泉が有りますね、一度津軽方面へは

高校生の採用で学校廻りで出張で行った際に、深浦高校が最後だったので宿泊して来ました。

今回の刑部さんの調査で不思議な事が有ります、現在でも電話帳検索で菊池刑部さんがまだ記載

されています、代々菊池刑部を名乗って居るのでしょうか?

厳寒ではありますが積雪に関しては北国にはしては少ない方の遠野地方です。ご心配いただき感謝です。

津軽関係菊池氏、懐かしい城館探訪によるHPによる資料、素晴らしいですね。

いずれ津軽氏含む青森での菊池氏の軌跡、興味ある内容であるのはそのとおり、いつか菊池館跡は訪ねてみたいとあらためて思ったところでし

た。

岩手に関しての立花菊池氏から津軽へ、思いもしない展開で今後の調査、研究にご期待しております。

小生もそろそろ負けずに何かしら菊池氏関係調べなければと思うところです。

豪雪で大変ご苦労されているブログ拝見させて頂いて、私も雪国北海道育ちなもので、懐かしく又現在がどれほど

冬が楽な場所に住んでいるのか実感しております。

菊池家の家系図の時代が年代別に系統図で自分でなりに分かるようにと、Pawor Point で虎猫様の家系図を書き直し自分なりに西暦で記載し納得する様に記載してみました。

その中で立花菊池家系図で津軽に嫁に行った女性がいると記載が有り、津軽岩崎郷を検索したところ、女性の叔父の菊池重光(菊池刑部)が城主で居た事が岩崎郷(現在の深浦町)の墓が町文化財と指定されていると何件かの記事が有りました。

https://zyousai.sakura.ne.jp/mysite1/fukaura/kikuti.html

こちらこそ、本年もどうぞよろしくお願いします。

さて、本題からですが、大間町史?たいへん興味深く読ませていただきました。

下北半島での菊池氏流入、これはおそらく史実で後に遠野方面への菊池一族の流入のひとつとも

云われております。

南北朝期に南朝方貴種の警護で石巻、さらに下北、そこから遠野をはじめ奥羽各地という考え方

が大方でもあります。

新谷氏との関わりはわかりませんが、菊池氏に関しては関係ある地でもありますから記事に関して

いたって真っ当という思いです。

今後の調べに期待しておりますし、当方が何かしら判ったことはお知らせしたいと思います。

クリスマスから寒波が襲来し、お正月過ぎも凄いことになっております。

ホワイトアウト、吹雪模様で寒く雪掻きも大変な思いで頑張っております。

(;^_^A

『新年明けましておめでとうございます』

新年から各地へ飛びまくり、忙しくされておられる、ブログ楽しく拝見させて頂いて

居ります。

東北方面は豪雪でご苦労されて居る様ですが、こちらは谷川連峰のお陰で

快晴の日が続いて居ります。

さて本題ですがWeb検索をして新谷氏の記載されている、大間町の歴史の

記載された文献を見つけました

https://www.town.ooma.lg.jp/application/files/9716/1067/6556/02.pdf

125ページに1336〜40年頃に記載が有ります

「奥戸も蛎崎の乱によって初めて脚光を浴びるようになったが、それよりもっと以前の南北朝時代の延元年間 (一三三六 〜四0) に、既に肥後菊池家の一族の者が奥戸に来ていることを『大奥村誌』は記している。

延冗年中一族ノ臭戸二来ルアリ後チ大平二移リ新谷氏卜称セリ今 猶臭戸二菊池氏ヲ唱フルモノアルハ其ノ遺族ニアラザルナキカ徴スルニ由キヲ憾ム」

この記載時代からすると、この時 既に新谷氏を名乗って居た事になり、ここから遠野方面へ行った者と津軽方面へ渡った

者達が居たと言う事も有りえませんか?

弘前市博物館へ確認した所、確かに由緒書がある事を確認しました、雪が溶けて春になったら訪問して確認して来ようと思います。

いやあ~興味深いサイトのご紹介感謝いたします。

津軽藩士名簿たる内容、南部氏縁の姓や他の諸侯家臣にみえる姓もあって一概に新谷姓は南部だからは

当てはまらないことでもありますね。

各藩の藩士の出目、家系に関する諸系図的な書籍が有りますが、津軽家においてもあると思いますので

これで調べられれば一気にとなりそうな?(由緒書による)

弘前士族での新谷氏であれば、その書籍には何家のうち本家たる家も記載されていると思われ、それで大

方は判りそうな感じですね。

ネットの検索で明治5年(1872)に系図の「由緒書」を提出した藩士の中に新谷性が6人居た様です、弘前藩でも重用

されて居た様です、出さない藩士の中に新谷市三郎という人も居たとか

https://www.kishimotoyoshinobu.com/%E5%BC%98%E5%89%8D%E8%97%A9%EF%BC%88%E6%B4%A5%E8%BB%BD%E8%97%A9%EF%BC%89%EF%BC%92/

早速のお知らせ、ありがとうございました。

丸木瓜紋、なんともいえませんね?

菊池は藤原系なので木瓜紋は関係はあるとは思いますが、どうなんでしょう?

それにしても青森での新谷姓、意外と多いという印象ですし、しかも津軽ということ。

これ以上は難しいというか厳しい内容が待ち受けている感じもしますが

少しずつでも氷解し

ルーツというかその調べが進むことを期待ですね。

回答有り難う御座いました

墓には丸木瓜紋が掘って有りました、遠野の菊池家家紋でも有りましたね丸が無かったですが

何となく繋がりが有りますでしょうか?

ネットの電話帳で検索すると、新谷で青森県の多い市町村では

五所川原市 247

青森市 145

むつ市 142

藤崎町 141

弘前市 116

人口で行くと五所川原市、藤崎町が多いですね、

コメントいただき、ありがとうございます。

青森県藤崎町のご先祖の地を訪ねられたのですね。

藤崎町は詳しくはありませんが津軽の地、歴史的には安東氏、八戸根城南部氏、浪岡氏もかな?三戸南部氏、

津軽氏と争奪或いは勢力の拠点的な位置付けだったと思います。

拙ブログでの菊池氏、新谷氏(荒谷)に関しては記載のとおりではありますが、詳細はまだまだ把握していな

い現状でので、なんともいえません。

江戸時代は藤崎は津軽藩ですので、南部藩との関係から南部藩の新谷氏が津軽でそれなりに大きく成長は

考え難いのですが、今後の調べ等に期待という感じかと思います。

ちなみに墓石等に家紋とかありましたか?菊池氏に関係ある家紋であれば、遠野の新谷氏、菊池一族と

何からしらの関連性は否定できないと思います。

探究及び調査の先が見えてきたとのこと、さらなる成果が期待できること、ご祈念しておりますし、

何かありましたらまたコメントいただければと思います。

辿り着いた住所には、残念ながら跡継ぎが居なくなり、建売住宅に変わって居ました、近所の方に

祖先のお墓を教えて貰い、行って見ましたが藤崎城跡の中に有る共同墓地でしたが、新谷家だけは

他とは比べ物に成らない面積で新谷家の墓石が4墓と新谷氏の墓碑が一つ有りました。

藤崎町の藤崎城の歴史を見ると、安倍氏、安東氏、南部と城主が変わっており近所に新谷家が有るのは

菊池じぇんごたれさんが調べて戴いた資料の続きで、新谷家は南部藩の藩士に加わり青森方面で

繁栄したのでは無いのかと、勝手に想像しております。

特に五所川原市には新谷性が相当な数の家が有ります、私の家系で遡れたのは文政12年生まれの高祖父までですが

菊池じぇんごたれさんの菊池性から新谷が生まれてきたとの調査に何となく祖先が見えてきた様な気がします。

ご参考に藤崎城の説明です

藤崎城

http://www.town.fujisaki.lg.jp/sp/index.cfm/8,1307,13,227,html

実は2003年だったか2004年だったかは不明なんです。

HPには2003年と書かれていたので、そのまま書いたのですが、私がはじめて野崎さんと藤九郎さんを八戸に訪ねた翌月というのは間違いありません。

館はこじんまりとした館跡でもありました。

どこか気仙や江刺のものとも通じる雰囲気も感じられます。

標高、比高共々かなりの高所ですが、比較的楽に行けるルートもありますから是非にご案内したいと思ってます。

そうですか、あれは2003年だったんですか~。

つい最近のようでもあるずっと前のようでもあります。

まずはおめでとうございます。

頂部の郭の写真からするとなかなか良さげ(藤九郎好み)の感じもします。

味噌おにぎり、少し焙っておりますよ。

芳ばしい雰囲気もあって美味いですが、売り物でもありますから、少し上品な感じに仕上がっております。

どうぞどうぞ、ご遠慮なさらずに気になるエントリーやらございましたら、コメントをこれからもお願いします。

小友の金山名の詳細までは詳しくはございませんが、菊池一族は金山や鉱山開発に優れた一族とも考察しております。

遠野への菊池一族の流入は歴史的なことも含めて鉱山開発の進捗に伴っての移動によるものという線もございます。

金山関連では小友長野地域で平清水氏がその開発、産金に深い関わりがあったことは、かなり語られておりますので、この分野もまた見逃せません。

ほんの少しあぶってあるのでしょうか

このオニギリと漬物だけでも嬉しいですね

昨日 500円玉貯金を持って局に行きジャラジャラ♪

でも旧コインが弾かれて戻ってきました

なんだか・・・複雑なツーコインでした

天正とか慶長 ^0^

受験生ブルースが深夜放送から流れていた時代にお年頃を迎えた世代の私は日本史は西暦で覚えました(w

小友といえば金山

実吉、蟹沢、大洞、火打沢、名鳥沢、荷沢みよし、婦可持 って名前の金山があったそうな。

腰痛のご心配すみませんです。

なんとか治ったでやんす。というか夢中になるとすっかり忘れているでやんす。

ともちゃんのお昼は安くて美味しくて・・・さらに冷たい水がなんとも美味しいですよ。

こちらは、リアル画像ダァ。いいなー

緑が出てますね~ 例年より早いのデスカー?

今週は、温度差週間だなぁ・・・暖かい日、寒い日、強風の日、そして雨・・・着実に本格的な春へと近づいているんでしょうね。

貴重な舘巡り限定期間、有効にお使いのようですね。

腰部をお労りくださいませ・・・・

○もちゃんでの腹ごしらえ?

小友へ行く際は、大変重宝します・・・・麺類の汁は「熱っい!」のが嬉しいです。