午前中は正に秋晴れといった天気、東や北の空は陽が高くなるにつれ、遠野ブルーと呼ばれる鮮やかな青空が広がっておりました。

土淵町・・・11/5午前

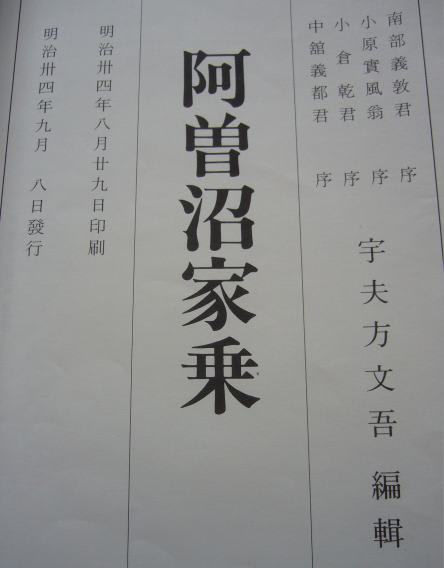

○ 上野右近広吉・・・遠野阿曽沼一族

上野右近を名乗る前は上野丹波と称していたが、遠野の歴史を語る上では、あまり良い伝承をされない人物のひとりでもある。

慶長5年、最上へ出陣中の遠野孫三郎(阿曽沼広長)留守の横田城を鱒沢左馬助広勝、平清水駿河景頼と共に制圧、所謂謀反との位置付けで、瞬く間に遠野郷も支配下に置いた主要人物の一人とされる。

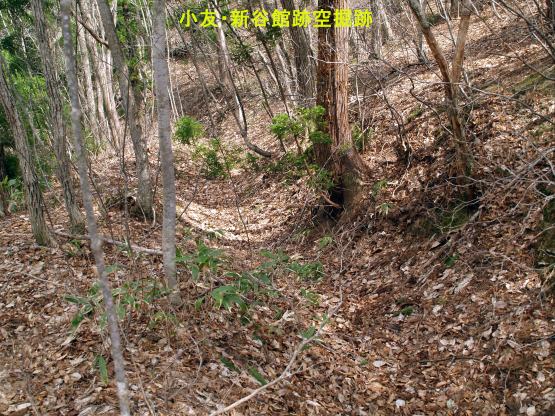

伝・上野館跡(和野館)

猿ヶ石川沿いの丘陵地に館が築かれていたと考察されている。

鱒沢方面を望む

上野丹波広吉は一説によると宇夫方一族が主館とする新里の西風館が正体不明の賊徒による夜襲を受けて陥落、これにより宇夫方一族が衰退すると、かつての宇夫方氏の中心的な館であった二日町の谷地館を得て、この方面の領主となったと伝えられる。

しかし、川向いの和野地区には、上野館と呼ばれる場所、館跡が存在していることから、以前から上野氏縁の場所だったものなのか、また谷地館は得たが和野の上野館を主館としていたかは不明であるも、綾織地域に勢力を持っていたことは確かなことなのかもしれません。

昭牛山光明寺(曹洞宗) 遠野市綾織町

永禄年間、綾織大久保の地に草庵が創草されたといわれ、永禄12年、綾織谷地舘主、上野広吉によって寺領を寄進され一寺を建立、天正12年に現在の地に移る・・・といわれる。

上野広吉は遠野阿曽沼系図によると阿曽沼広郷(遠野孫次郎)の次男と書かれ、広長の弟と伝えられていた。

現在も郷土史に関わる古老の中には、広長、広吉を兄弟とする説を主張する方も居られますが、史実かどうかは不明ながらも事件等で伝承される内容を信じて紐解けば、広長よりも年長という雰囲気が十分伝わるものである。

永禄年間には綾織光明寺の開基に関わっていること、阿曽沼広長が遠野を追いやられた慶長5年(1600)、広長の子がまだ幼いことを考えれば、広長は30歳前後か?しかし、翌慶長6年の広長による遠野奪還の戦い、赤羽根峠の戦いでは広吉の娘婿である十二鏑弾正なる武将が遠野方として参戦していること、長女は人首九右衛門の妻、二女は鱒沢広恒の妻、三女が十二鏑氏の妻・・・と伝承されていることからを考えれば、広長よりはかなりの年長となると思われ慶長5年頃は50歳代前後となるものと推測される。

このことは遠野市史1にても考察されており、ここは広長の弟ではなく、叔父説、広長の父とされる阿曽沼広郷の弟とするのが妥当であると考えます。

月山神社跡 綾織町和野

実は前出の上野館跡とした画像、大体の場所は当っているものと思われますが、その詳細が分からず・・・しかし、市道上の集落墓地付近の山野を少し探訪すると月山神社跡に遭遇・・・石碑に彫られた文字に・・・・。

上野丹波、すなわち上野広吉に関わりある地であることは確かなようです。

遠野騒動の主たる人物、鱒沢広勝は慶長6年、気仙に亡命の阿曽沼広長に対して機先を制すべく気仙郡内へ出陣するも平田合戦にて討死、跡を受けた鱒沢広恒(忠右衛門・浅沼忠次郎)は、南部利直より3千石を給され、南部家中での大身となるも間もなく断絶、平清水駿河も1千石となるも北十左衛門に関わる事件に連座といわれ、やはり家は断絶。

残る上野広吉は1千石を給され、遠野横田城代となったと語られる。

上野広吉は阿曽沼家に連なる一族であり、横田城(鍋倉城)に入り、正に遠野の盟主となったことを実感したものと推察されます。

上野右近が遠野城代時代は、大きな混乱もなく、失政もなかったといわれ、南部利直よりさらに1千石が加増ともいわれ、計2千石の大身でもあったようです。

慶長17年10月14日付

利直公御墨印

遠野郡綾織、横田、嶋廻、細越、佐比内、稗貫郡高松村、和賀郡晴山村、小山田村にて都合2千石

宛所 上野右近とのへ

ちなみに平清水駿河にも同年同日に墨印が与えられている。

まさに絶頂の時代であったと想像もされますが、伝えられることによりますと、子は娘ばかり4人といわれ、長女に人首九右衛門(上野九右衛門広高)を婿養子に迎えるも、男子を産むも産後の肥立ちが悪く死去、二女は鱒沢広恒の妻であったが若くして死去、三女は和賀郡の土豪、十二鏑弾正の妻であったが、弾正は赤羽根合戦で討死、この時身重の三女も出産の際に母子共に死去、四女は才女といわれたが醜女であったといわれ、年頃となるとその不幸を恨んで自殺したといわれる。

伝・四女の辞世句

面影を 映す鏡に恥初めて

人目を忍ぶ身こそ幸けれ

元和7年上野右近広吉が死去、上野氏は2千石を取り上げられ、一時断絶となるも、八戸から遠野へ移封され遠野領主となった八戸氏、先の当主清心尼公の計らいで百姓の子として育てられていた上野九右衛門の子、与三郎を召し出して5百石にて八戸家臣として再興させたといわれる。

しかし、阿曽沼氏の血族が再興ということで阿曽沼遺臣達の喜びは大きく、後にこれが災いの元となることを危惧して、与三郎を2百石で盛岡南部家臣としたといわれる。

遠野市史等に記されている内容であるが、これらを編纂された史家の先生方は、伝承という形ではかなり深く取材やら調査をしていたものと思いますが、南部藩における近世文書や盛岡南部家に関する史料等を吟味した形跡がなんとなく見当たらない。

上野九右衛門は資料でも記述されているとおり、慶長19年大坂冬の陣において遠野勢152人の内、総指揮者という位置付で53人を率いた上野九右衛門が記されている。

これは皆さんもご存じの内容でもあり遠野市史にも記されている。

南部藩諸家参考系図では・・・

上野与三郎広易は、元和7年家督相続、太守利直より岩手郡田頭、野田村の計5百石を給されたとある・・・寛文3年上洛、京で死去。

広易の子、寿易(久三郎)後に蒔内新左衛門・・・寛永3年家督、重直公寛永年中命により蒔内新左衛門直易の養子となる。

後に橋野家となる家系、蒔内家の家系が上野氏の血脈を伝えている。(途中断絶有)

清心尼や八戸直義による再興ではない雰囲気、元和7年、寛永3年はまだ八戸氏は遠野へ転封はしていないのである。

遠野騒動での主たる人物達は哀れな末路と語られるも、それでも直に没落したものではなく、遠野騒動以来20年前後は盟主と名を留めている(平清水氏・上野氏)

上野氏に至っては断絶とか厳しい内容ではなく、盛岡南部家臣として子孫は健在であったようでもあります。

史家の先生方の伝承採取とその考察も案外資料に近いこともあって実は驚いております。

本日の画像追加編

宮代から

駒木・・・福泉寺方向

土淵町・・・11/5午前

○ 上野右近広吉・・・遠野阿曽沼一族

上野右近を名乗る前は上野丹波と称していたが、遠野の歴史を語る上では、あまり良い伝承をされない人物のひとりでもある。

慶長5年、最上へ出陣中の遠野孫三郎(阿曽沼広長)留守の横田城を鱒沢左馬助広勝、平清水駿河景頼と共に制圧、所謂謀反との位置付けで、瞬く間に遠野郷も支配下に置いた主要人物の一人とされる。

伝・上野館跡(和野館)

猿ヶ石川沿いの丘陵地に館が築かれていたと考察されている。

鱒沢方面を望む

上野丹波広吉は一説によると宇夫方一族が主館とする新里の西風館が正体不明の賊徒による夜襲を受けて陥落、これにより宇夫方一族が衰退すると、かつての宇夫方氏の中心的な館であった二日町の谷地館を得て、この方面の領主となったと伝えられる。

しかし、川向いの和野地区には、上野館と呼ばれる場所、館跡が存在していることから、以前から上野氏縁の場所だったものなのか、また谷地館は得たが和野の上野館を主館としていたかは不明であるも、綾織地域に勢力を持っていたことは確かなことなのかもしれません。

昭牛山光明寺(曹洞宗) 遠野市綾織町

永禄年間、綾織大久保の地に草庵が創草されたといわれ、永禄12年、綾織谷地舘主、上野広吉によって寺領を寄進され一寺を建立、天正12年に現在の地に移る・・・といわれる。

上野広吉は遠野阿曽沼系図によると阿曽沼広郷(遠野孫次郎)の次男と書かれ、広長の弟と伝えられていた。

現在も郷土史に関わる古老の中には、広長、広吉を兄弟とする説を主張する方も居られますが、史実かどうかは不明ながらも事件等で伝承される内容を信じて紐解けば、広長よりも年長という雰囲気が十分伝わるものである。

永禄年間には綾織光明寺の開基に関わっていること、阿曽沼広長が遠野を追いやられた慶長5年(1600)、広長の子がまだ幼いことを考えれば、広長は30歳前後か?しかし、翌慶長6年の広長による遠野奪還の戦い、赤羽根峠の戦いでは広吉の娘婿である十二鏑弾正なる武将が遠野方として参戦していること、長女は人首九右衛門の妻、二女は鱒沢広恒の妻、三女が十二鏑氏の妻・・・と伝承されていることからを考えれば、広長よりはかなりの年長となると思われ慶長5年頃は50歳代前後となるものと推測される。

このことは遠野市史1にても考察されており、ここは広長の弟ではなく、叔父説、広長の父とされる阿曽沼広郷の弟とするのが妥当であると考えます。

月山神社跡 綾織町和野

実は前出の上野館跡とした画像、大体の場所は当っているものと思われますが、その詳細が分からず・・・しかし、市道上の集落墓地付近の山野を少し探訪すると月山神社跡に遭遇・・・石碑に彫られた文字に・・・・。

上野丹波、すなわち上野広吉に関わりある地であることは確かなようです。

遠野騒動の主たる人物、鱒沢広勝は慶長6年、気仙に亡命の阿曽沼広長に対して機先を制すべく気仙郡内へ出陣するも平田合戦にて討死、跡を受けた鱒沢広恒(忠右衛門・浅沼忠次郎)は、南部利直より3千石を給され、南部家中での大身となるも間もなく断絶、平清水駿河も1千石となるも北十左衛門に関わる事件に連座といわれ、やはり家は断絶。

残る上野広吉は1千石を給され、遠野横田城代となったと語られる。

上野広吉は阿曽沼家に連なる一族であり、横田城(鍋倉城)に入り、正に遠野の盟主となったことを実感したものと推察されます。

上野右近が遠野城代時代は、大きな混乱もなく、失政もなかったといわれ、南部利直よりさらに1千石が加増ともいわれ、計2千石の大身でもあったようです。

慶長17年10月14日付

利直公御墨印

遠野郡綾織、横田、嶋廻、細越、佐比内、稗貫郡高松村、和賀郡晴山村、小山田村にて都合2千石

宛所 上野右近とのへ

ちなみに平清水駿河にも同年同日に墨印が与えられている。

まさに絶頂の時代であったと想像もされますが、伝えられることによりますと、子は娘ばかり4人といわれ、長女に人首九右衛門(上野九右衛門広高)を婿養子に迎えるも、男子を産むも産後の肥立ちが悪く死去、二女は鱒沢広恒の妻であったが若くして死去、三女は和賀郡の土豪、十二鏑弾正の妻であったが、弾正は赤羽根合戦で討死、この時身重の三女も出産の際に母子共に死去、四女は才女といわれたが醜女であったといわれ、年頃となるとその不幸を恨んで自殺したといわれる。

伝・四女の辞世句

面影を 映す鏡に恥初めて

人目を忍ぶ身こそ幸けれ

元和7年上野右近広吉が死去、上野氏は2千石を取り上げられ、一時断絶となるも、八戸から遠野へ移封され遠野領主となった八戸氏、先の当主清心尼公の計らいで百姓の子として育てられていた上野九右衛門の子、与三郎を召し出して5百石にて八戸家臣として再興させたといわれる。

しかし、阿曽沼氏の血族が再興ということで阿曽沼遺臣達の喜びは大きく、後にこれが災いの元となることを危惧して、与三郎を2百石で盛岡南部家臣としたといわれる。

遠野市史等に記されている内容であるが、これらを編纂された史家の先生方は、伝承という形ではかなり深く取材やら調査をしていたものと思いますが、南部藩における近世文書や盛岡南部家に関する史料等を吟味した形跡がなんとなく見当たらない。

上野九右衛門は資料でも記述されているとおり、慶長19年大坂冬の陣において遠野勢152人の内、総指揮者という位置付で53人を率いた上野九右衛門が記されている。

これは皆さんもご存じの内容でもあり遠野市史にも記されている。

南部藩諸家参考系図では・・・

上野与三郎広易は、元和7年家督相続、太守利直より岩手郡田頭、野田村の計5百石を給されたとある・・・寛文3年上洛、京で死去。

広易の子、寿易(久三郎)後に蒔内新左衛門・・・寛永3年家督、重直公寛永年中命により蒔内新左衛門直易の養子となる。

後に橋野家となる家系、蒔内家の家系が上野氏の血脈を伝えている。(途中断絶有)

清心尼や八戸直義による再興ではない雰囲気、元和7年、寛永3年はまだ八戸氏は遠野へ転封はしていないのである。

遠野騒動での主たる人物達は哀れな末路と語られるも、それでも直に没落したものではなく、遠野騒動以来20年前後は盟主と名を留めている(平清水氏・上野氏)

上野氏に至っては断絶とか厳しい内容ではなく、盛岡南部家臣として子孫は健在であったようでもあります。

史家の先生方の伝承採取とその考察も案外資料に近いこともあって実は驚いております。

本日の画像追加編

宮代から

駒木・・・福泉寺方向