動かぬ証拠に穴 監視カメラが冤罪のもとに

2017/11/23 中日新聞

監視(防犯)カメラの映像を根拠に逮捕され、後に映像の誤読などから無実だったと分かる「監視カメラ冤罪(えんざい)」が増えている。日本弁護士連合会(日弁連)は7日、こうしたケースを担当した弁護士たちが報告する交流会を開いた。警察の捜査が、監視カメラの映像頼みに偏ってきている中、冤罪防止のために何が必要なのか。安易に機器の高性能化や増加を求めれば、監視社会の強化につながりかねない。

「俺は何もしていないのにどういうことかと、頭が真っ白になった」。大阪府泉大津市のミュージシャンのSUN-DYUこと土井佑輔(ゆうすけ)さん(26)は、五年前の逮捕時をそう振り返る。

二〇一二年六月、同市内のコンビニエンスストアで深夜に何者かがレジから一万円を奪い取り、店員を振り切って逃走した。土井さんは事件当時、知人と一緒にいたというアリバイがあったが、二カ月後に容疑者として逮捕された。

「逮捕は何かの間違いだから、すぐに帰れると思っていた」。だが、警察は「さっさと認めたら執行猶予でちゃっちゃと出られるで」「おまえみたいなもんが何が黙秘じゃ」「警察をなめんなよ」と脅したりすかしたりしながら迫った。

逮捕から二十一日後、大阪地検岸和田支部は窃盗罪で、土井さんを起訴した。「いくら何でも起訴はないと思っていた。いつ抜けられるか分からないトンネルに入った、という心境。接見禁止のため、家族や友人とも連絡が取れず、自殺しようかと何度も考えた」

土井さんが犯人視された理由の一つが、店の監視カメラの映像だ。レインコートを着てフードをかぶり、マスクも着けた犯人の姿が写っていた。この姿と土井さんが似ていると、警察は考えた。検察も専門家に鑑定を依頼、犯人の姿と土井さんは「高い類似性を有する」との結果を得ていた。

だが、土井さんを弁護した辰巳創史弁護士は「映像では背の高いがっしりした男性ぐらいしか分からず、判別は難しい。警察や検察は、土井さんが犯人だという自らの説を補強するために都合よく映像を使ったと言える」と指摘する。

映像以外にも、犯人を制止した店員が土井さんを「犯人と目元が似ている」と証言したこと、店のドアに土井さんの指紋が付いていたことも根拠となった。

反証の決め手になったのは、土井さんの母親が見つけた指紋の新証拠だ。母親は弁護士から店の監視カメラの映像を事件前の一週間分入手し、二十四時間の映像すべてを確認。事件の五日前に土井さんがこのコンビニを訪れ、ドアを触っていたことを突き止めた。一四年七月、大阪地裁岸和田支部は土井さんに無罪を言い渡し、判決が確定した。

ただ、三百二日間にわたる身柄拘束で失ったものは大きい。逮捕前、芸能事務所からは五人組のダンスボーカルユニットのリーダーに指名されていたが、逮捕を機に事務所は解雇、ユニットも解散した。

土井さんは現在、国と大阪府を相手取り国家賠償請求訴訟を闘っている。一、二審で敗訴したが、上告して最高裁で争っている。

「謝ってほしいんです。捜査機関も人間だし間違いもあるけど、間違いをして謝らないのはいけない。相手の『ごめんなさい』のひと言で、逮捕から続くこの物語を終わらせたい」

監視カメラによる冤罪事件は他にも起きている。

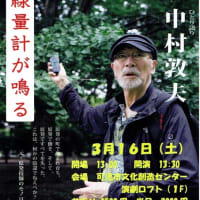

日弁連が「防犯カメラと冤罪-監視社会化を考える」と題して開いた公開の交流会では、今年三月に最高裁で逆転無罪判決を勝ち取った広島市の元アナウンサー煙石(えんせき)博さん(71)が「私を犯人に仕立て上げるために(映像を使うことで)捜査側は都合よくこじつけた」と訴えた。

煙石さんは一二年、同市内の銀行で女性が記帳台に置いた封筒から現金を抜き取ったとして窃盗罪に問われた。捜査段階から一貫して無罪を主張したが、カメラの映像で台に近づいたのは煙石さんだけだったなどとして、一、二審は懲役一年執行猶予三年とする有罪判決を受けた。

だが、最高裁は一、二審の判決に「重大な事実誤認がある」とし、「被告の様子はカメラにほとんどもれなく記録されている。封筒を取り上げる場面は確認できない」と、無罪を言い渡した。煙石さんは「映像を警察の解釈で切り取られ、自白も強要された。泣き寝入りしてもおかしくなく、無罪を勝ち取れたのはぎりぎりだった」と振り返る。

一秒に一コマの不鮮明な映像だったが、公判中に弁護側が鑑定し直し、煙石さんが封筒に触れていないことを証明した。煙石さんは「映像を科学的に分析・解析し、公正中立に扱うのが捜査の大前提。自分のような被害者を二度と出さないでほしい」と願う。

元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏は「被害者側が苦労して映像を見つけだし、冤罪を突き止めるような事態は、絶対に起こしてはならない。警察が捜査の手間を惜しまなければ、起きないはずだ」と指摘する。

最近の事件捜査では、聞き込みなどよりも、真っ先に付近のカメラを押さえることが「鉄則」という。

「ただ、民間のカメラ画像は不鮮明なものが多く、関係者が犯人を特定する際に髪形や服装といった風貌による間違いが起こりやすい。場所が明確なのはカメラの利点だが、その映像を唯一の証拠にしてはならない」

監視カメラは現在、警察が管理する街頭カメラのほか、駅や空港、オフィスビル、マンション、商店街など町のあちこちに設置されている。書店側が万引対策として顔認証機能を使い、特定の個人を識別するなど新技術の活用が広がる。市場調査会社の富士経済(東京)によると、一六年には九十四万台を出荷し、市場規模は四百三億円。二〇年の東京五輪・パラリンピックに向けて伸び続ける見通しだ。

小倉利丸・富山大名誉教授(監視社会論)は「街頭犯罪の抑止や冤罪を起こさないためには、カメラの精度を高く、数を多くという議論になりがちだが、それは安直だ。公の場に野放図にカメラが設置され、人々の自由とプライバシー権が奪われている」と語る。

カメラの精度が高まるほど、顔認証など個人の特定へとつながり、行動監視を強める方向へと技術は進展するとみる。「共謀罪法も施行され、容易に捜査に着手できるようになった。人々の不安と権利を切り売りし、警察とITセキュリティー産業が肥え太るような監視社会で良いのか。もっと自由で生きやすい社会へと変える挑戦が必要だ」

前出の土井さんは監視カメラについて「否定も肯定もできない。カメラの映像のせいで逮捕されたけど、映像で無罪になったから」と話し、こう続けた。

「捜査機関による映像の分析には、必ず捜査側の推測や思い込みが影響してくる。新たな冤罪も生み出しかねない。だから捜査側の人間のレベルを上げないといけないし、捜査側を監視する第三者機関のような存在も必要だ。現在の状況のまま、台数が増え続けるのは危険極まりない」

(安藤恭子、白名正和)

2017/11/23 中日新聞

監視(防犯)カメラの映像を根拠に逮捕され、後に映像の誤読などから無実だったと分かる「監視カメラ冤罪(えんざい)」が増えている。日本弁護士連合会(日弁連)は7日、こうしたケースを担当した弁護士たちが報告する交流会を開いた。警察の捜査が、監視カメラの映像頼みに偏ってきている中、冤罪防止のために何が必要なのか。安易に機器の高性能化や増加を求めれば、監視社会の強化につながりかねない。

「俺は何もしていないのにどういうことかと、頭が真っ白になった」。大阪府泉大津市のミュージシャンのSUN-DYUこと土井佑輔(ゆうすけ)さん(26)は、五年前の逮捕時をそう振り返る。

二〇一二年六月、同市内のコンビニエンスストアで深夜に何者かがレジから一万円を奪い取り、店員を振り切って逃走した。土井さんは事件当時、知人と一緒にいたというアリバイがあったが、二カ月後に容疑者として逮捕された。

「逮捕は何かの間違いだから、すぐに帰れると思っていた」。だが、警察は「さっさと認めたら執行猶予でちゃっちゃと出られるで」「おまえみたいなもんが何が黙秘じゃ」「警察をなめんなよ」と脅したりすかしたりしながら迫った。

逮捕から二十一日後、大阪地検岸和田支部は窃盗罪で、土井さんを起訴した。「いくら何でも起訴はないと思っていた。いつ抜けられるか分からないトンネルに入った、という心境。接見禁止のため、家族や友人とも連絡が取れず、自殺しようかと何度も考えた」

土井さんが犯人視された理由の一つが、店の監視カメラの映像だ。レインコートを着てフードをかぶり、マスクも着けた犯人の姿が写っていた。この姿と土井さんが似ていると、警察は考えた。検察も専門家に鑑定を依頼、犯人の姿と土井さんは「高い類似性を有する」との結果を得ていた。

だが、土井さんを弁護した辰巳創史弁護士は「映像では背の高いがっしりした男性ぐらいしか分からず、判別は難しい。警察や検察は、土井さんが犯人だという自らの説を補強するために都合よく映像を使ったと言える」と指摘する。

映像以外にも、犯人を制止した店員が土井さんを「犯人と目元が似ている」と証言したこと、店のドアに土井さんの指紋が付いていたことも根拠となった。

反証の決め手になったのは、土井さんの母親が見つけた指紋の新証拠だ。母親は弁護士から店の監視カメラの映像を事件前の一週間分入手し、二十四時間の映像すべてを確認。事件の五日前に土井さんがこのコンビニを訪れ、ドアを触っていたことを突き止めた。一四年七月、大阪地裁岸和田支部は土井さんに無罪を言い渡し、判決が確定した。

ただ、三百二日間にわたる身柄拘束で失ったものは大きい。逮捕前、芸能事務所からは五人組のダンスボーカルユニットのリーダーに指名されていたが、逮捕を機に事務所は解雇、ユニットも解散した。

土井さんは現在、国と大阪府を相手取り国家賠償請求訴訟を闘っている。一、二審で敗訴したが、上告して最高裁で争っている。

「謝ってほしいんです。捜査機関も人間だし間違いもあるけど、間違いをして謝らないのはいけない。相手の『ごめんなさい』のひと言で、逮捕から続くこの物語を終わらせたい」

監視カメラによる冤罪事件は他にも起きている。

日弁連が「防犯カメラと冤罪-監視社会化を考える」と題して開いた公開の交流会では、今年三月に最高裁で逆転無罪判決を勝ち取った広島市の元アナウンサー煙石(えんせき)博さん(71)が「私を犯人に仕立て上げるために(映像を使うことで)捜査側は都合よくこじつけた」と訴えた。

煙石さんは一二年、同市内の銀行で女性が記帳台に置いた封筒から現金を抜き取ったとして窃盗罪に問われた。捜査段階から一貫して無罪を主張したが、カメラの映像で台に近づいたのは煙石さんだけだったなどとして、一、二審は懲役一年執行猶予三年とする有罪判決を受けた。

だが、最高裁は一、二審の判決に「重大な事実誤認がある」とし、「被告の様子はカメラにほとんどもれなく記録されている。封筒を取り上げる場面は確認できない」と、無罪を言い渡した。煙石さんは「映像を警察の解釈で切り取られ、自白も強要された。泣き寝入りしてもおかしくなく、無罪を勝ち取れたのはぎりぎりだった」と振り返る。

一秒に一コマの不鮮明な映像だったが、公判中に弁護側が鑑定し直し、煙石さんが封筒に触れていないことを証明した。煙石さんは「映像を科学的に分析・解析し、公正中立に扱うのが捜査の大前提。自分のような被害者を二度と出さないでほしい」と願う。

元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏は「被害者側が苦労して映像を見つけだし、冤罪を突き止めるような事態は、絶対に起こしてはならない。警察が捜査の手間を惜しまなければ、起きないはずだ」と指摘する。

最近の事件捜査では、聞き込みなどよりも、真っ先に付近のカメラを押さえることが「鉄則」という。

「ただ、民間のカメラ画像は不鮮明なものが多く、関係者が犯人を特定する際に髪形や服装といった風貌による間違いが起こりやすい。場所が明確なのはカメラの利点だが、その映像を唯一の証拠にしてはならない」

監視カメラは現在、警察が管理する街頭カメラのほか、駅や空港、オフィスビル、マンション、商店街など町のあちこちに設置されている。書店側が万引対策として顔認証機能を使い、特定の個人を識別するなど新技術の活用が広がる。市場調査会社の富士経済(東京)によると、一六年には九十四万台を出荷し、市場規模は四百三億円。二〇年の東京五輪・パラリンピックに向けて伸び続ける見通しだ。

小倉利丸・富山大名誉教授(監視社会論)は「街頭犯罪の抑止や冤罪を起こさないためには、カメラの精度を高く、数を多くという議論になりがちだが、それは安直だ。公の場に野放図にカメラが設置され、人々の自由とプライバシー権が奪われている」と語る。

カメラの精度が高まるほど、顔認証など個人の特定へとつながり、行動監視を強める方向へと技術は進展するとみる。「共謀罪法も施行され、容易に捜査に着手できるようになった。人々の不安と権利を切り売りし、警察とITセキュリティー産業が肥え太るような監視社会で良いのか。もっと自由で生きやすい社会へと変える挑戦が必要だ」

前出の土井さんは監視カメラについて「否定も肯定もできない。カメラの映像のせいで逮捕されたけど、映像で無罪になったから」と話し、こう続けた。

「捜査機関による映像の分析には、必ず捜査側の推測や思い込みが影響してくる。新たな冤罪も生み出しかねない。だから捜査側の人間のレベルを上げないといけないし、捜査側を監視する第三者機関のような存在も必要だ。現在の状況のまま、台数が増え続けるのは危険極まりない」

(安藤恭子、白名正和)