(おくのほそ道本町)

(奥の細道【九】須賀川1)

白河から翌々日には須賀川に至り、

相楽等躬(さがらとうきゅう)を訪ね、

芭蕉は一週間も滞在している。

曽良の旅日記には、

「・二十二日 須賀川、乍単斎宿、俳有。

・二十三日 同所滞留。晩方へ可伸二遊、帰に寺々八幡を拝。」

とある。

これは、

(二十二日は須賀川の相良等躬(乍単斎)宅に泊まる。

そこで「風流の初めやおくの田植えうた」を発句とする、

芭蕉、等躬、曽良の三人で歌仙を吟じた。)

(二十三日は同じく等躬宅に滞留する。夕方には栗の木陰に世を厭う僧

可伸の庵を訪ね、その後、お寺を二、三か所回り、八幡神社もお参りした。)

と言うことのようです。

そこでボクは須賀川市役所を目指して、国道四号線を進む。

須賀川市役所には、庁舎のほかに芭蕉記念館があるはずだからだ。

しかし、芭蕉記念館は看板があるだけで、記念館は影も形もない。

その奥にあるはずの体育館は、屋根が見るからに崩れそうで、

養生シートが覆われて残っているだけだ。

市庁舎は跡形もなく、その跡に土埃が立つ駐車場があり、

その隣に公民館が残っているだけだ。

3・11の大地震でなくなってしまったのであろうか?

あるいはどこかに移転したのであろう。

無くては市民生活が成り立たない。

地図を頼りに、軒の栗がありそうな場所を探して歩く。

公民館から南に延びる道路を進むと、(本町軒の栗通り)の看板が目につく。

よくよく注意してみると、商店の軒先に置いてある常夜灯に

(江戸や 本町 軒の栗通り)の文字が入っている。

(本町軒の栗通りの看板)

(江戸や本町 軒の栗通りの常夜灯)

その道を進むとすぐ十字路に出る。

出た右手に小公園があって、(軒の栗庭園)の看板があり、

可伸庵跡の地図も描いてある。

その横の木の下に、相良等躬の坐像が置かれている。

本町々内会が作った説明板では、この辺りは等躬の住まい跡であったらしい。

そこでここに軒の栗庭園を残したという。

(軒の栗庭園)

本町々内会の説明によると、

(-前略―

等躬は本名相楽伊左衛門といい問屋の仕事をしながら、

その商業活動のために江戸へ度々出かけていました。

その間に江戸での俳諧活動も持たれ、芭蕉との関係が生まれました。

等躬は奥州俳壇の宗匠としてその地位にあり、

芭蕉に多くの情報を提供し、「みちのく歌枕の地」探訪の旅を助けました。

・風流の初めや奥の田植哥(うた) 芭蕉

・覆盆子(いちご)を折て我もうけ草 等躬

・水せきて昼寝の石やなをすらん 曽良

ここ「軒の栗庭園」は等躬の住む本町に芭蕉が逗留し、

・世の人が見つけぬ花や軒の栗 芭蕉

と詠まれたことから名づけられました。)とある。

(等躬の石の坐像)

軒の栗庭園にあるベンチにはKeep outの黄色のテープがしてあり、

座って休憩することが出来ないのは何故だろう。

後ろの植え込みにある芭蕉と曽良らしき石像が、

恨めしそうに立っているのが印象的であった。

何ミリシーベルトなのか知らないが、

基準を超える放射線量が残っているに違いない。

この小公園を見渡すと、周りにある家というか、

真新しい土蔵つくりの建物が何軒も建っている。

不審に思って家に近づくと、表札があって、

どうやら住まいのようだ。

イタリヤのアルベロベッロにある三角帽子の家を思い出すが、

こちらの土蔵造りの家は、地震に備えた作りであるに違いない。

(Keep Outのテープが張られたベンチ)

(土蔵の家)

軒の栗庭園の看板にある、可伸庵跡やNTTの地図をたよりに、

可伸庵跡を訪ねる。

今来た道を戻ると、軒の栗・可伸庵跡左と長松院右の案内看板があるので、

案内に沿って左折する。

少し狭い道を行くと左側に可伸庵跡はあった。

(軒の栗・可伸庵跡の案内看板、裏側から見た写真)

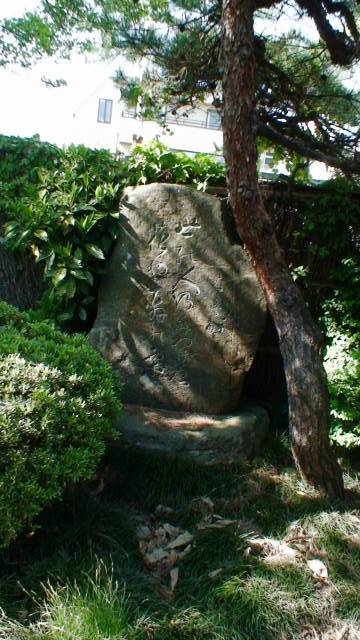

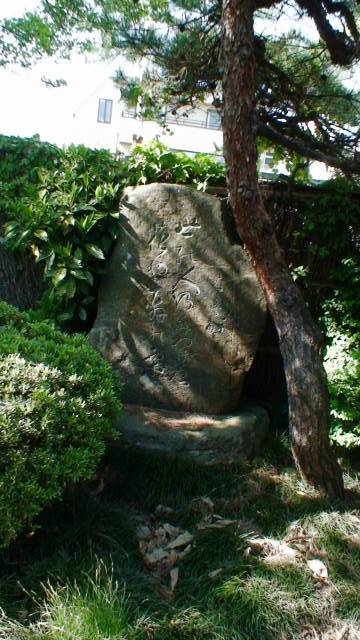

(可伸庵跡の碑)

(小さな可伸庵)

(軒の栗の木)

(栗のイガ)

可伸庵は思ったより小さな所であった。

と言うのも、

「おくのほそ道」で芭蕉は、

(おおきなる栗の木陰をたのみて、世をいとう僧有。

橡(とち)ひろふ太山(みやま)もかくやと静に覚えられて・・・)

とあるからだ。

その可伸庵は、一寸した休憩所と栗の木と芭蕉の句碑があり、

・世の人が見つけぬ花や軒の栗

が刻まれている。

(可伸庵にある芭蕉の句碑)

・西方の 浄土をさすか 栗のいが hide-san

(奥の細道【九】須賀川1)

白河から翌々日には須賀川に至り、

相楽等躬(さがらとうきゅう)を訪ね、

芭蕉は一週間も滞在している。

曽良の旅日記には、

「・二十二日 須賀川、乍単斎宿、俳有。

・二十三日 同所滞留。晩方へ可伸二遊、帰に寺々八幡を拝。」

とある。

これは、

(二十二日は須賀川の相良等躬(乍単斎)宅に泊まる。

そこで「風流の初めやおくの田植えうた」を発句とする、

芭蕉、等躬、曽良の三人で歌仙を吟じた。)

(二十三日は同じく等躬宅に滞留する。夕方には栗の木陰に世を厭う僧

可伸の庵を訪ね、その後、お寺を二、三か所回り、八幡神社もお参りした。)

と言うことのようです。

そこでボクは須賀川市役所を目指して、国道四号線を進む。

須賀川市役所には、庁舎のほかに芭蕉記念館があるはずだからだ。

しかし、芭蕉記念館は看板があるだけで、記念館は影も形もない。

その奥にあるはずの体育館は、屋根が見るからに崩れそうで、

養生シートが覆われて残っているだけだ。

市庁舎は跡形もなく、その跡に土埃が立つ駐車場があり、

その隣に公民館が残っているだけだ。

3・11の大地震でなくなってしまったのであろうか?

あるいはどこかに移転したのであろう。

無くては市民生活が成り立たない。

地図を頼りに、軒の栗がありそうな場所を探して歩く。

公民館から南に延びる道路を進むと、(本町軒の栗通り)の看板が目につく。

よくよく注意してみると、商店の軒先に置いてある常夜灯に

(江戸や 本町 軒の栗通り)の文字が入っている。

(本町軒の栗通りの看板)

(江戸や本町 軒の栗通りの常夜灯)

その道を進むとすぐ十字路に出る。

出た右手に小公園があって、(軒の栗庭園)の看板があり、

可伸庵跡の地図も描いてある。

その横の木の下に、相良等躬の坐像が置かれている。

本町々内会が作った説明板では、この辺りは等躬の住まい跡であったらしい。

そこでここに軒の栗庭園を残したという。

(軒の栗庭園)

本町々内会の説明によると、

(-前略―

等躬は本名相楽伊左衛門といい問屋の仕事をしながら、

その商業活動のために江戸へ度々出かけていました。

その間に江戸での俳諧活動も持たれ、芭蕉との関係が生まれました。

等躬は奥州俳壇の宗匠としてその地位にあり、

芭蕉に多くの情報を提供し、「みちのく歌枕の地」探訪の旅を助けました。

・風流の初めや奥の田植哥(うた) 芭蕉

・覆盆子(いちご)を折て我もうけ草 等躬

・水せきて昼寝の石やなをすらん 曽良

ここ「軒の栗庭園」は等躬の住む本町に芭蕉が逗留し、

・世の人が見つけぬ花や軒の栗 芭蕉

と詠まれたことから名づけられました。)とある。

(等躬の石の坐像)

軒の栗庭園にあるベンチにはKeep outの黄色のテープがしてあり、

座って休憩することが出来ないのは何故だろう。

後ろの植え込みにある芭蕉と曽良らしき石像が、

恨めしそうに立っているのが印象的であった。

何ミリシーベルトなのか知らないが、

基準を超える放射線量が残っているに違いない。

この小公園を見渡すと、周りにある家というか、

真新しい土蔵つくりの建物が何軒も建っている。

不審に思って家に近づくと、表札があって、

どうやら住まいのようだ。

イタリヤのアルベロベッロにある三角帽子の家を思い出すが、

こちらの土蔵造りの家は、地震に備えた作りであるに違いない。

(Keep Outのテープが張られたベンチ)

(土蔵の家)

軒の栗庭園の看板にある、可伸庵跡やNTTの地図をたよりに、

可伸庵跡を訪ねる。

今来た道を戻ると、軒の栗・可伸庵跡左と長松院右の案内看板があるので、

案内に沿って左折する。

少し狭い道を行くと左側に可伸庵跡はあった。

(軒の栗・可伸庵跡の案内看板、裏側から見た写真)

(可伸庵跡の碑)

(小さな可伸庵)

(軒の栗の木)

(栗のイガ)

可伸庵は思ったより小さな所であった。

と言うのも、

「おくのほそ道」で芭蕉は、

(おおきなる栗の木陰をたのみて、世をいとう僧有。

橡(とち)ひろふ太山(みやま)もかくやと静に覚えられて・・・)

とあるからだ。

その可伸庵は、一寸した休憩所と栗の木と芭蕉の句碑があり、

・世の人が見つけぬ花や軒の栗

が刻まれている。

(可伸庵にある芭蕉の句碑)

・西方の 浄土をさすか 栗のいが hide-san

ひでさんの俳句に惹かれました。

見事です。お世辞ではありません。

さて、サミュエル・ウルマンのオリジナル詩を新井満さんの本から読みました。こちらはオリジナルの詩の英文がありました。教えてくださってありがとうございました。

今、栗は花が咲いている時期ですから。

でもとても良い疑問ですね。

ずいぶん沢山まとめ読みをされたのですね。

栗の字は西と木を組み合わせてあり、

西方の浄土を現わすのと栗の字をかけ、

指すとは刺すを表現し、

イガのとげで刺すをかけたつもりですが、

お分かりいただけたでしょうか。

西方浄土は、すごい発想で脱帽しました。

「指す」「刺」は理解できました。

ともかく、芭蕉もびっくりでしょう。

「栗」から連想なさるとは、新鮮でした。解説ありがとうございました。

西方浄土からかけ合わせた表現には感心いたしました

凡人には説明をされるまでは気がつきませんでした。

須賀川は名前だけは知ってました、確か近くに

タバコを製造する大きな工場があったはず

でもその先の郡山市しか訪ねたことがありませんけど。

あるはずだった芭蕉記念館や市庁舎が無かったり、と苦労していますねえ。

でも、それだけにユニークな旅日記になり楽しみです!

五七五は、文章で最短の表現方法であることと、

俳句には季語を入れること、

俳句を英語に翻訳する勉強をわずかにした、

程度しか知りません。

それより、「おくのほそ道」を読むのに、時間がかかっています。

芭蕉は古今の故事をよく知っていて、

その一部を文章に載せて全体を理解させようとするので、

理解するのに、「おくのほそ道」発表100年後に書かれた解説書(これが最も詳しい)、曽良の旅日記、

を参考にするのですが、これを理解するのに漢文を読む知識が必要になり、

往生しています。

ドナルドキーンの英語に翻訳された「細道」なら分かり易いだろうと、

英文の「細道」に挑戦しているのですが、

今度は英語の学習が必要になり、

四苦八苦しております。

しかし良い時間つぶしですね。

時間だけはたっぷりありますから・・・

探している建物がなくなっていたり、

やっとたどり着いた芭蕉の足跡に立ち入り禁止の立札があるなど、この先が思いやられます。

フリーは蚤の意味らしいです。