岸田政権の支持率低下が止まらない。

報道各社が実施する「内閣支持率」の調査では、最新支持率が発表される度に「前回よりも〇ポイント低下」という言葉が、当たり前のようになってきた。

おそらく、自民党政権下で一番低い内閣支持率だったのは森喜朗さんの時だったと思うのだが、森さんの時には、森さん自身の数々の失言と反省無き謝罪が重なり、内閣支持率を下げる結果となっていたような印象がある。

しかし、「増税メガネ(最近では、それよりも酷い言葉を使われているようだが)」と岸田首相は揶揄され、様々な政策を打ち出すも全く支持率アップには繋がっていない。

森喜朗さんのように、ある意味原因が分かりやすく、単純なモノであれば、岸田首相も次の手を打つことを考えられるのだろうが、次々と打ち出す政策が全て空振り。空振りどころか有権者から批判をされる、という事態に陥っている。

「もはや、岸田首相の打つ手なし」という、印象を自民党そのものが感じているのでは?と、言う気がしている。

そのような暗い話題の最中、今度は「裏金疑惑」が浮上した。

しかも、その裏金と言われている額が一番多いのが、故安倍首相の派閥だ。

毎日新聞: 「また安倍派か」裏金疑惑、火種抱えた首相 5人衆は説明避ける

安倍派というよりも、故安倍首相は戦後で一番の長期政権を握っていた。

その母体となったのは、いわゆる「安倍派」と呼ばれる派閥だ。

この「安倍派」が、自民党内で金と発言力があったからこそ、長期政権を維持するコトができたのだろう、ということは暗に想像することができる。

その安倍首相が亡くなり、岸田首相になったとたん自民党内の醜聞が出るようになってきた(気がしている)。

党内の醜聞が出やすい状況になっている、ということは自民党そのものの結束力というのか、自民党としての方向軸がぶれ始めている、とみてもよいのでは?ということなのだ。

言葉が悪く、スキャンダラスな表現ではあるが「自民党の内部崩壊が始まった」という印象すら受けるのだ。

その背景にあるのが、岸田政権と岸田首相に対する国民の支持の無さだろう。

これまでも「首相」と呼ばれた人物に、揶揄するようなあだ名が付くコトは何度もあったが、岸田首相ほど直接的なモノはなかったような気がする。

内閣支持率が低迷し続ければ、党内の影響力は低下するだけではなく、様々な政策の推進力も落ちてしまう。

まして岸田首相の繰り出す「国民の為の政策」そのものに、思いつき感しかなく、具体性に欠ける。

何よりもその政策を実施するための原資は?という根本的な話題をふっても、回答はないに等しい。

今回の自民党裏金疑惑」が、具体的な金額や金集めと帳簿等に未記載+対象申告をしてない、ということが次々と出てきてくるということは、かつてのような「先生に迷惑を掛けない為に墓場まで政治の闇を持っていく」ような、秘書さんがいなくなり、議員自身の政治家としての資質の低下のようなことが、重なり合って自民党の醜聞が出てきたような気がしている。

そのような党内の雰囲気を作りだした、岸田首相は自民党をぶっ壊すような気がしている。

今日のお昼過ぎ?前衆議院議長であった、細田博之氏の訃報があった。

前日の議長辞任会見の時に、「議長は辞任するが、国会議員は辞めない」という趣旨の話をされていた(と記憶している)。

国会議員を辞めない理由として挙げられていたのが「後継者問題」だった。

以前もエントリしているのだが、地方における「国会議員の後継者選び」は、その地域にどれだけの利益誘導を行うことができるのか?という、意味でもある。

勿論、そんなことは無い!と言われる地域もあるとは思うのだが、鳥取・島根のような過疎が進み、都市部のような産業も期待できない地域にとっては、公共事業を含む国からの有形無形の支援が必要だと、思い込んでいるように感じられるのだ。

そのような地域の中にあって、細田氏は地元の名家出身で代々政治家を輩出してきた家系でもある。

その後継者指名を細田氏がしなくては、選挙区内に混乱をきたすという状況だったのでは?と、想像している。

だからこそ、細田氏は「議長をやめても国会議員は辞めない」と、言ったのだ。

残念ながら、細田氏は国会議員のまま亡くなってしまったのだが、上述したように自民党として問題となってくるのは「細田氏の後継者」ということになる。

手始めとなるのが、細田氏死去に伴う補選だ。

問題となるのは、細田家が代々政治家を輩出してきた家系である、という点だろう。

その意味では「自民王国」ではなく「細田王国」ともいえるのが、島根1区なのだ。

そしてこれまで「竹下王国」と呼ばれていたのが、島根2区だったのだ。

ご存じのように、この二つの選挙区(=島根両選挙区)は自民党盤石な選挙区でもあった。

何故なら、島根1区は細田氏、島根2区は竹下氏という自民党の中でも「重鎮」と呼ばれる政治家の選挙区だったからだ。

その選挙区で自民党が圧勝できない、という状況となれば、岸田政権にとっても痛手となるのでは?と、想像できる。

それでなくても、細田氏に関しては「統一教会問題」を抱えており、説明を求められても華麗にスルーして、自ら説明をすることは無かった。

このことは、地元支持者からも疑問を呈されるような状況となっていたのだ。

山陰中央新報:細田氏続投意向に厳しい目 教団問題対応 地元でも疑問視 政治力評価の一方で高齢懸念

これらのことから、細田氏死去に伴う島根1区の補選は、自民党にとっての分岐点となるような気がしている。

岸田首相をはじめとする国会議員の給与アップについて、「増額分を自主返納する」という話が出ている。

時事通信:岸田首相ら増額分、自主返納へ 年46万円、給与改正法は維持

この岸田首相の言葉を聞くと、「世間からの逆風が強いので、とりあえず自主返納と言っておこうか」という印象を持ってしまうのは、私だけだろうか?

かつて、故中曽根首相は「風見鶏」と揶揄されたことがあったが、岸田首相は故中曽根首相よりも「風見鶏」という気がする。

しかも「給与改正法は維持」ということは、国民の関心が薄れたら法案通り給与を上げる、とも読み取れる。

これまでの岸田首相が行ってきたことを振り返ると、「自分に対してメリットがあるか・ないか」という考え方ばかりが強く、「国民生活」と口では言ってはいるが、「国民のことなんて、ちっとも考えてはいない」という行動が見え隠れしている。

その最たるものが、外交政策なのではないだろうか?

「米国がこのような支援をしているから、我が国も同様の支援を行う」とか「米国から(型落ちの)戦闘機購入」等、大盤振る舞いのお金の使い方をしている。

確かに、今の対中国・台湾等を考えると、それなりの防衛の増強は必要だと思われる。

だが、第二次世界大戦の敗戦国である日本が、防衛力の増強をすればするほど、今の中国は「日本が軍事力を高めているので、中国も対抗する必要がある」という、論法で中国の軍事強化の正当化を図っているようにも見えるのだ。

このような「防衛増強対抗」を繰り返すだけでは、本当のアジア、特に東アジア諸国から日本が今まで以上に信頼されるようになるのか?という、疑問がわいてくるのだ。

何より、現在の中国は経済大国になった、という自信を持っており、その経済力を背景に相当身勝手とも思える発言や政策を国際社会の中で打ち出している。

経済力については、様々な意見や考えがあることは重々承知だが、実態ではなく現在の中国政府の自信の拠り所となっているのが、「経済力」ということだと、理解していただきたい。

その意味で、高度経済成長を体験し、国際社会の一員として一目置かれる(あくまでも経済面であり、国際政治の中での日本政府の立ち位置ではない)ようになったことを、模倣あるいは参考としていると考えてもよいかもしれない。

ただ決定的な違いがあるとすれば、それは日本は「専守防衛の為の自衛隊」を保有しているのに対して、中国は「先制攻撃ができる軍」を持っている、という点だろう。

勿論、現在の国際社会の中で簡単には「先制攻撃を発動する」ということは、難しいだろう。

だからこそ、国連の常任理事国が有する「拒否権」を度々発動させ、自国益を守ってきたのだ。

このような中国に対して、日本が参考とすべき国は米国ではなく、北欧のノルウェーなのでは?という、気がしている。

現在NATOに加盟しているノルウェーだが、ノルウェーの基本的なスタンスは「調停国」だ。

ノルウェー外務省HP:平和、安定、安全保障

現在の元号「令和」に象徴されるように、日本人の中には「和を以って貴しと為す」という考えが、聖徳太子の頃から尊ばれてきた。

10minutes TV:聖徳太子の十七条憲法「和を以って貴しと為す」の真の意味

現在のように、複雑化した国際社会だからこそ、国のリーダーとしてこの考えを、日本の国際社会における立ち位置である、ということを示すことで、「米国の言いなり」と言われない外交となるのでは?

何より、その為に国と自国民の生活を豊かにすることを考える政治家が、求められているのではないだろうか?

大手新聞社には、その訃報が掲載されていないようだが、音楽関係やスポーツ紙のネットニュースに、ある人物の訃報が伝えられている。

Oricon Music:「ウドー音楽事務所」創業者・有働誠二郎さん死去 クラプトンやエアロスミスなど海外アーティスト招聘

1970年代からの洋楽ファンであれば、ウドー音楽事務所という名前は当然聞いたことがあるだろう。

リンク先の記事にあるように、洋楽の中でも「ロック」の分野で数多くの大物ミュージシャンを日本に招聘してきたプロモーターだからだ。

有働さんが最初にこの業界に入ったきっかけとなった「共同企画」とは、現在の「キョードー東京」を中心に、全国にある「キョードー」のことだ。

キョードーは、どちらかと言えばポピュラー音楽中心で、ロックといえばウドー音楽事務所が招聘する、という「すみ分け」のようなモノがあった。

そのような「すみ分け」がある中、ウドー音楽事務所は大物ロックミュージシャンに限らず、若手と呼ばれるミュージシャンも積極的に招聘をしてきた。

その一つが、Queenだった。

初来日をした頃、Queenの注目度は高いとは言えなかった。

当時のロック系音楽雑誌「ミュージックライフ」の掲載を切っ掛けに、10代の女性から人気が出て、それがロックファンにまで広がっていった。

そのような経緯があり、亡くなったフレディー・マキュリーをはじめ、Queenのメンバーは親日家になっていく。

チープトリックも「Live at 武道館」というライブアルバムのヒットによって、全米人気を獲得する。

音楽プロモーターとして、決して大物ミュージシャンだけではなく、音楽雑誌等と連動しながら若いロックミュージシャン(特に英国出身)を日本に招聘するコトで、彼らは世界的な人気を獲得する切っ掛けをつくっていった、というのもウドー音楽事務所の特徴でもあったのだ。

だからこそ、大物となった彼らからの信頼度はとても高く、「ウドーが招聘するなら」と、来日公演をしたロックミュージシャンも少なくない。

その中でも、エリック・クラプトンは海外のミュージシャンとしては初めて、武道館公演を100回行っている。

クラプトンの辛い時期もプロモーターとして、寄り添い続け信頼を得ていたからこそ、クラプトン自身が武道館という「日本におけるロックミュージシャンの憧れの場」に100回立つことができたのだと思う。

勿論、それなりの苦労はあったと思う。

今でも伝説的に言われている某英国バンドは、来日記念で贈られて模造の日本刀で宿泊ホテルの部屋で暴れまわり、相当額の損害賠償をウドー音楽事務所が支払った、という話もあるほどだ。

破天荒な行動をすることも多かった1970年代のロックバンドのメンバーたちにとっても、ウドー音楽事務所からの招聘は親日家になる切っ掛けづくりとなっているのだ。

海外からミュージシャンを招聘する企業は、注目を浴びる存在ではない。

ただ、その招聘元によって海外のミュージシャンの多くが、親日家となり日本という国と日本の音楽ファンに好意を持つようになってくれた存在でもある、ということを知って欲しいと思っている。

13日に行われた、細田衆院議長の記者会見。

この会見については、様々な意見が出ていた。

時事通信:記者から怒号「打ち切るな」細田議長会見、時間に制約

この細田さんの記者会見については、自民党内からも失敗であった、という声もあるようだが、週末には大手メディアが取り上げなくなってしまったような気がする。

個人的には、この会見を見て「さすが、自民党の重鎮と言われるだけの人物(皮肉)」というのが、感想だった。

というのも、ご自身の都合のスキャンダル絡みのような質問に対しては、見事のスルー。

スルーというよりも「私には関係が無い。知らない」という趣旨の言葉で、逃げの一手。

追求となる質問をさせないようにするのも、流石に政治家としてのキャリアがモノを言うのだろう、と感じたからだ。

当然、記者質問も挙手をする記者も選んでされていたようだ。

日刊スポーツ:「ジャニーズよりも制約多い」体調理由に細田博之氏が会見時間を制限 立憲・泉代表が皮肉る

皮肉を言っているのが、野党党首ということを考えれば、当然と言えば当然なのかもしれない。

ジャニーズの記者会見で矢面に立ったのは、新社長となった東山さんと副社長となった井ノ原さんで、細田さんからすれば息子くらいか、ご子息よりも若い年齢かもしれないからだ。

だからこそ「体調不良」を盾に、会見に制限をし、年の功でスキャンダラスな問題に対して、身をかわすようなコトが言えたのだと思う。

とはいえ、未だメディアで燻り続ける「10月2日、ジャニーズ記者会見」。

既に2週間近くたっても、多くのメディアはこの話題を取り上げ続けている。

確かに、「裏仕事(=表に出せない汚れ役)をしていた」と言われる前副社長は、表舞台に出ることなくジャニーズ事務所から退社している。

一連の経過から、「前副社長をかばっているのでは?」とか「前副社長の処遇は、既定路線だったのでは?」ということも、大手メディアは書いている。

この前副社長に対する一連の処遇には、メディアが指摘している通りかもしれない。

何故なら、「ジャニーズ事務所(現Smile‐Up)」の闇のようなモノを知っている前副社長は「墓場まで持っていくので、表に出たくない」という了解があったからだろうと、想像できる。

そのような「事実とも憶測共わからない」状況だからこそ、事務所の闇のような部分を知っているとされている前副社長を引っ張りだそうとしているのでは?

このような「(社会に対する)謝罪と被害者救済」という会見では、事実を知っている人物が記者会見で直接説明をし、謝罪と今後の救済策を話す方が、効果的だと言えるのだが、形は大きくても個人企業のような部分がある(=ジュリー氏が100%株式を保有している)コトを考えると、そこまで考えられるブレーンもいなければ、記者会見を仕切った企業ではなかった、ということだろう。

では、細田さんの場合はどうなのか?

セクシャルハラスメントも統一教会の問題も、ご本人に関係するコトだ。

そのスキャンダルの質問になると、上手に言い逃れのような回答を終始しているのに、大手メディアはその後の追及するような姿勢を見せていない。

これでは「ジャニーズ叩きは〇。政治家叩きは✕」という、印象を生活者に与えかねない。

因みに、細田さんが議長をやめても政治家は辞めない理由としてあげた「後継者」についてだが、2021年に同じく島根県選出の自民党議員・竹下亘氏が亡くなり、その後継者が未だに決まっていない。

ご存じの通り、竹下亘氏は故竹下登氏の弟だった。

それだけではなく、島根県は自民王国という選挙区でもある。

自民党の有力議員だった故竹下登氏の後継者となった、亘氏の死去後の後継者選びが難航している状況では、細田さんも辞められない、ということなのだろう、と想像している。

このような「後継者指名」という方法については、異論があるとは思うのだが、これが地方の国会議員選出の鍵でもあるのだ。

昨日、時事通信が最新の内閣支持率を発表した。

時事通信社:内閣支持率26.3%、過去最低に 改造「評価せず」45% ー時事世論調査

これまで、内閣支持率が30%を切ると「危険水域」と呼ばれていた。

岸田内閣は、今回の時事通信社の世論調査以前から、新聞各社の世論調査でも「危険水域」という言葉が出るほど、内閣支持率が高くなかった。

そこで、岸田首相は「内閣改造」に着手した訳だが、この「内閣改造」も多くの有権者が「評価をしていない」という、結果になってしまっている。

通常であれば、「内閣改造後」は何等かの期待があり、内閣支持率そのものは上昇することが、ほとんどだ。

その内閣改造に対しても、評価されていないということが、わかる結果となってしまった。

言い換えれば「内閣支持率を上げる目的だった、内閣改造は失敗だった」ということになる。

岸田さんが首相になった2021年10月から、有権者は岸田首相に対して、大きな期待を寄せていたのか?疑問な支持率で推移してきたような印象を持っている。

「内閣改造」等を行えば、一時期的に「新しい内閣」に対する期待感で、支持率は上昇はするのが常だが、岸田首相の場合そのような変化があまり大きくない。

そして決定的に「内閣支持率」を下げる結果となったのは、安倍元総理の「国葬」だろう。

この時の岸田首相の国会を含む様々な場面での発言や態度は、自称「聞く力がある」とは思えない拙速な判断であり、独断的なものであった。

この時に多くの有権者は「岸田さんの『聞く力』は、都合の良い時の『聞く力』」という、印象を持ったのではないだろうか?

その後も数々の政策らしきモノを打ち出すが、あくまでも「らしきモノ」であって、「本気度が感じられない政策」だったような印象を持っている。

その後の失策が続いているように思えるのだが、岸田首相自身は失策だとは思っていない風である。

その一つが、海外に対して様々な支援金の「大盤振る舞い」だろう。

生活者の多くは、実質賃金が上がらず物価高で「生活が厳しくなっている」と感じているのに、国内政策、特に経済政策を後回しにし、海外訪問を重ね、どこか海外に行く度に「大判振る舞い」をして帰ってくる。

「その原資は?」ということも考えているのか?という疑念さえわくような、太っ腹な支援金を約束して、帰ってくる。

「外交の岸田」というキャッチフレーズにたがわない、海外訪問を繰り返していることも、内閣支持率を下げている原因なのでは?ということなのだ。

先日、評論家の岡田斗司夫さんのYouTubeを見ていたら「国は、これまで一度もダイエットをしたことが無い」という話をされていた。

ここでいう「ダイエット」とは、緊縮財政に合わせた歳出の見直しと減税のコトを指している(ようだ)。

確かに、これまで政策で「増税論議」は盛んにあったが、「減税論議」等は皆無に等しい。

最近の事例でいうなら「ガソリン価格高騰」に対する「補助金」だ。

多くの生活者にとって、「ガソリンに対する補助金」ではなく、「二重課税となっているガソリン税の見直し」の方が効果があると、感じているはずだ。

何故なら「バラマキ」となる「補助金政策」は、原資となるモノは「税金」であり、補助金を増やせば増やすだけ、税収を上げる必要が出てくる。

このようなことが分かっていながら、「補助金」という言葉でその場しのぎをしようとする姿勢や、安倍元首相が凶弾に倒れる要因となった「政治家と特定宗教団体との関係」と言った、「説明責任」を故意的に逃れ「独断性」を増している姿勢が、内閣支持率を下げる要因となっているはずなのだ。

そのことに、岸田首相自身は気づきたくないのかもしれない。

そして「内閣支持率」が「危険水域」と呼ばれる低支持率であっても、見て見ぬふりをし続けるのだろう。

10月2日のジャニーズ事務所の記者会見。

既に数日経過しているのに、収まることを知らず、まだまだ事務所側に対して厳しい意見などで続けている。

その中でも特に厳しい意見は、「NGリスト」と「1社1質問」という、出席した記者に対する規制をかけたことだった。

メディア関係者や企業のリスクマネージメントをされる方の多くは、「NGリスト」のように出席した記者を差別するようなコトはあってはいけない。

「1社1質問」にしても、「会見を通して質問を掘り下げる機会を奪っている」という趣旨の指摘をされている。

確かにこれらの意見は、的を得ていると思う。

本来であれば、このような謝罪会見のような場では、出席した記者に対して様々な制約を与えることは、会見を開いた側のイメージを大きく損ねることが多いからだ。

ただこれらの「的を得た意見」を聞く度に、「官房長官や首相の会見の時は、どうなの?」という疑問を感じてしまうのだ。

スポニチ:松野官房長官 岸田首相や自身の会見では「NGリスト」ない 「時間の許す限り丁寧に」

このように、松野官房長官は話をしているのだが、違うと感じている記者もいるようだ。

日刊ゲンダイDIGITAL:首相会見「NG記者リスト」を官房長官が否定も・・・日刊ゲンダイ「指名ゼロ」をどう説明する

確かに日刊ゲンダイは、4大紙と呼ばれる新聞社とは違う。

ゴシップ記事等も多く、その信ぴょう性について疑問を持たれることも多い日刊紙だ。

とはいえ、首相会見に出席できる記者を派遣している、ということは「政治について取材をする記者」が在籍している、ということでもある。

というのも、官房長官などの会見に出席している記者の多くは、新聞社やテレビ等の「政治部」に所属している記者であり、会見をする側も記者を良く知っている。

最初から「NGリスト」なるモノは、必要ないのでは?

必要ないのだから、リスト作成は必要ないだろう。

そして「時間の許す限り丁寧に」と言われても、その「丁寧な説明」そのものが意味不明という場合が多いのも、政治家の会見だと感じている。

言葉が悪いのだが「耳障りの良い言葉を並べて、煙に巻く」ような話を延々とされても、それは「丁寧な説明」とは言わない。

「丁寧な説明」とは、「時間の問題ではなく、伝わりやすい平易な言葉で、わかりやすく説明する」ということだ。

実はこの「丁寧な説明」という言葉は、政治の世界では度々聞かれる「常套句」でもある。

皮肉なことに、政治家が「丁寧な説明」と言った時、その多くは「都合の悪いことは言いたくない」という場面が多いような気がする。

それが「耳障りの良い言葉を並べて、質問に答えることなく煙に巻く」ということなのだ。

日刊ゲンダイDIGITAL:【室井佑月】政治家にとって言葉は最大の武器なのに 岸田首相はここぞという場面で使えていない

故ジャニーズ喜多川氏の行った「小児を含む性加害行為」は、社会を揺るがす大問題であることには変わりないが、このことばかりに気を取られていると、「これ幸い」と、とんでもないことを政府が進めているのではないのか?

沖縄の辺野古の件に関しても、大阪万博での国の費用負担にしても、大手メディアが連日ジャニーズ問題を取り上げることで、陰にかすんでしまっている大問題だ。

そしてこれらの問題に対して、政府はどれほど分かりやすく納得ができる説明をしてきているのだろう?

今回のジャニーズ問題で分かったことは、形は大きくても中身は個人商店のような感覚の企業であり、長い間店主の思い通りにやってきた膿が出てきた、ということなのだと思う。

勿論、被害者の方に対しては補償等をしっかり行う必要があるし、この問題をきっかけに「同性間のセクハラ」対策と被害者ケアを考える必要があるはずだ。

だからと言って、「ジャニーズ叩きは〇で政治に対して同様のコトを求めるのは✕」という忖度をするメディアの態度にも、疑問とある種の気持ち悪さを感じるのだ。

昨日、ジャニーズ事務所の記者会見があった。

現在進行形で、賠償等の話が進められようとしていること、実際の会見をライブで見ていないので、その内容についてはここでは触れない。

ただ、その後様々なところから聞こえてくる「記者質問」に、疑問を感じるとともに「日本のジャーナリズム」ということを、考えてしまうのだ。

記者会見の報道について、まず感じたことはジャニーズ事務所側の井ノ原快彦さんが、記者側を諫めるような場面があった、ということだ。

確かに、世間が注目している話題なので、会見に出席している記者達も熱が入ってしまうのは、ある意味仕方ないかもしれない。

出席している記者も、社会部に所属している方からスポーツ紙や女性週刊誌から委託された記者まで、相当幅広い分野の記者達が参加していただろう、ということは暗に想像がつく。

記者の中には「ジャニヲタ」を自認する方もいらっしゃったようで、記者の仕事というよりも、ファンとしての発言をされ、失笑をかったようだ。

記者としての冷静さと立場を考えれば、自分が「ジャニヲタ」であることを言う必要もないし、自分のプライベートとは別として冷静な質問や発言をしなくてはならなかったからだ。

それができるのが、「プロの記者」であり、「ジャーナリスト」なのでは?

他にも、記者たちが会見をしているジャニーズ事務所側の人たちに対して、相当乱暴な言葉を使ったり、「自分たちの方が上」であるかのような発言があったりしたようだ。

確かに、新聞や出版社を含むメディア関係は人気の高い就職先ということもあり、名だたる大学出身者であっても簡単に就職できるわけではない、(と言われている)。

勿論、大手メディア企業であれば、社会的ステータスもそれなりに高いと、認められている部分もある。

だからと言って、一人ひとりの記者が「社会的ステータスが高い」と、社会が認めているわけではない。

少なくとも、署名記事が書けるようになった時点で、その実力が認められたということになると思うのだが、それも企業の中にいるからであって、その記者自身が社会に認められた実力という訳ではない。

一方、芸能界という世界は、その誕生の時から一般社会よりも一つ低い地位として見られてきた、という歴史がある。

今や芸能の世界でも高い地位となっているような、能や歌舞伎等のその始まりは「旅芸人」のようなところがあった。

それが時の権力者の寵愛を受けることによって、一般社会とは別の地位を得ることができたのだ。

そのような歴史的な背景から、芸能の世界に対して一般社会よりも低い世界の人たちと、見下げるような潜在意識の表れだったのかもしれない。

ただ忘れてはいけないのは、それよりも時代をさかのぼれば「芸能」は、「神に対する祈りであった」ということだ。

例えば「天岩戸」の話を知れば、わかると思う。

もう一つは、報道が正義ではない。ということだ。

報道は、その字の通り「広く・多くの人に(大切な情報を)伝える道しるべ」となるべきだと思っている。

そこには自分の考える「正義」を、相手に押し付けるものではない。

淡々と、その事実に基づき、当事者から「本当の出来事や気持ち」を引き出すような、質問をし・確認をすることが優先されるべきことだと思う。

そこには、取材対象者との上下関係はないはずだし、取材対象者と仲間でもない。

勿論、芸能記者歴の長い方等は懇意にされる芸能人は、数多くいるだろう。

だからと言って、公的な場であるはずの「記者会見」で、馴れ馴れしい態度をとったり、逆に関係性がないがゆえに、社会の空気を読み「自分たちメディアが正義だ!」と、言わんばかりに相手を叩くというのも、ジャーナリストとしてあってはいけないコトだろう。

何となくだが、昨日のジャニーズの記者会見は、ジャニーズ事務所の問題よりも日本のジャーナリズムの未成熟さばかりが目立った会見となったのではないだろうか。

今朝、FM番組を聞いていたら「パートタイムで働く主婦の年収」についての話題が、取り上げられていた。

この「パートタイムで働く主婦の年収」というのは、いわゆる「106万円の壁。130万円の壁」と言われるモノで、ある一定額を超えると「扶養から外れて、社会保険料や健康保険料等を支払わなくてはならない為、実質手取り額が減ってしまう。その為に、わざわざ扶養控除内で働くパートタイム主婦」のコトを指している、ということはご存じだろう。

この「扶養控除の壁」に対して、岸田さんが2年間の猶予を与えるといった趣旨の話が、出ている。

日経新聞:「年収の壁」で1人最大50万円助成 岸田首相が明言

日経新聞:「年収の壁」130万円超でも2年まで扶養に 10月から

確かに、実質の手取り額が減ってしまう為に、パートタイムの勤務時間調整をしている、という主婦の話はとても身近な話題として毎年のように聴いている。

特に、これから11月くらいの間は、サラリーマンの「年末調整」書類の提出と重なる為、9月10月は、扶養内に収めるため「欠勤届」を出して調整をされる主婦も少なくないだろう。

ただ、このようなニュースを聞く度に思うことなのだが、元々女性の労働賃金は男性の7割と言われており、今の時代、シングルマザーとして働く女性の生活そのものはとても厳しい状況になっている。

「日本人の子どもの7人に1人は、満足に食事を食べられる環境にない貧困家庭」というシングルマザー家庭の生活困窮を訴えるNPOのネット広告が表示される。

一人親家庭に対しての様々なサポートはされているのかもしれないが、それがまだ十分ではない、と感じさせる広告でもある。

一人親家庭の中でもシングルマザー家庭が、経済的困窮に陥りやすい理由は、上述した通り女性に対する賃金の安さだ。

そのような困窮状態で生活をしている一人親家庭の平均年収はパート主婦の世帯年収よりも随分低い。

上述したように、一人親世帯における経済的困窮が、日々の生活の問題だけではなく、子ども達の進学選択の機会を奪うということにも結びついている、という指摘は再三されてきた。

だからこそ、「世帯収入によって、社会保障費等を負担すべきではないか?」という、指摘なのだ。

この問題に目を向けることなく、単に「パート主婦にしっかり働いてもらい、社会保障費等も払ってもらいましょう。その為の暫定的助成を出しましょう」という、バラマキ型政策に疑問を感じるのだ。

何より、この「バラマキ型政策」の原資となっているのは、税金である。

困窮する生活の中から、支払っている一人親からすれば、納得がいく方法なのだろうか?

このような話が出るたびに「自己責任」ということを言われる方がいる。

確かに、離婚をし一人親家庭を選んだのは、その人本人であることには違いない。

しかし、一人親家庭を選んだ人にも様々な理由があるはずだ。

それは「パート主婦が扶養内で年収を収めたい」という理由と、どれほどの違いがあるのだろうか?

むしろ、一人親家庭を選ばざる得なかった人の方が、深刻な問題を抱えた上での選択だったのでは?

自民党は「モデル世帯」に固視するあまり、今現在の「様々な家庭の姿」を見ていないという気がする。

と同時に仕事をしている人の多くが、「源泉徴収」と「年末調整」という方法によって、税を徴収・調整されている為「自分が支払った税金の行方」に興味を持たないようにしているようにも感じている。

「税の無駄遣い」は再三指摘されながら、一向に減らないのは納税者自身が「その税の使い方、おかしいでしょう!」と、指摘をする前の興味。関心の無さによるのでは?

「所得と税、扶養控除による不公平感」を、考える時にきているのではないだろうか?

今日は「敬老の日」だ。

私が小学生低学年だった頃、毎年この時期には「おじいちゃん、おばあちゃんにお手紙を書きましょう」というテーマで、作文を書いたような記憶がある。

父が転勤族であったため、一度も「おじいちゃん、おばあちゃん」と生活をしたことが無く、毎年帰省するようなコトも無かったので、どこか他人事のような気持ちの中で、「らしきもの」を書いていたような気がする。

当時は、今よりも「高齢者は敬うべき人達である」という、社会的認識が強かったように思う。

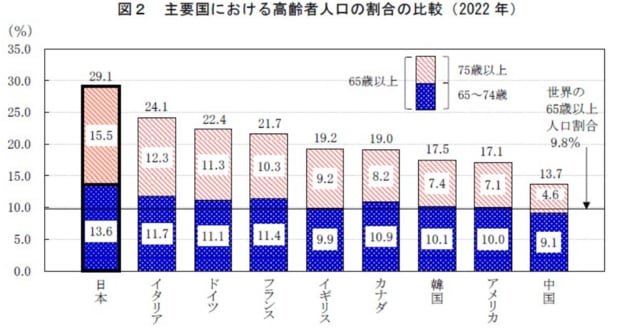

それから時代は変わり、日本の総人口に対して65歳以上の占める割合は30%弱となり、今や日本は「高齢者社会」と言っても過言ではないかもしれない。

「敬う人」という特別感は無くなり、「身近にいる人」位の感覚になっているかもしれない。

総務省統計局データより

国が検討をしている「少子化対策」も、どこか的外れ感があり「結婚をして子どもを持ちたい」という若い世代は、都市部を中心に減少傾向にある(と言われている)。

それだけではなく、日本の政策は「子どもと子どもに接する人」に、政策の中心をおいていないような気がする。

「結婚すれば、自然にこともが生まれる」という時代ではない、という認識がないというべきか・・・。

とはいっても、今ある現状を見る限りでは、「高齢者になっても現役世代と同じように生活をしたい」という、希望をされる方も多いはずだ。

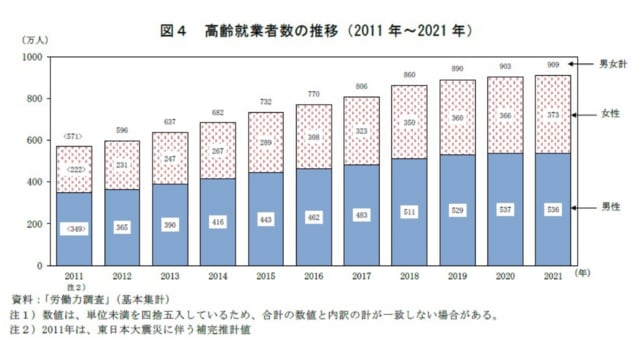

それを示すように、高齢者(65歳以上)で仕事をしている人は、年々増加の傾向にある。

総務省統計局より

仕事をする理由は、様々だろう。

「生活の為」という方もいらっしゃれば「孫の小遣い位は稼ぎたい」とか「趣味の充実の為」、あるいは「健康の為」「ボケ防止」という方もいらっしゃるだろう。

労働人口が減少していく中、高齢者の労働力はこれからの日本にとって「重要な労働力」となっていくかもしれない。

とはいえ、「働くため」に必要なモノは「体力・気力・脳が衰えていない」だろう。

先日、VOGUE Japanに面白い記事があった。

それは「脳の老化」というテーマだ。

VOUGE Japan:アラフォーが脳の曲がり角。人生100年時代に脳を老化させないため、今日からできること

私たちは「65歳」という年齢を一つの区切りとして「高齢者」と統計上とらえているが、その実65歳になっても30歳くらい年下の方以上の記憶力や認知力、発想力を持っている方もいらっしゃる。

逆もまたアリで、30代でも「固定観念に縛られ、前時代的な考えを持っている」人も、一定数いる。

それだけ「脳」は個性的で、それまでの生活環境等に影響されている、ということかもしれない。

これまでの「敬われる老人」という存在ではなく、様々なカタチで社会参加にし、次世代に良い影響を与え続けられる人が「敬われる老人」となっていくのかもしれないし、その一つが「働く高齢者」であれば良いと思う。