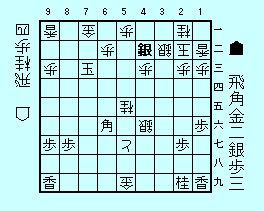

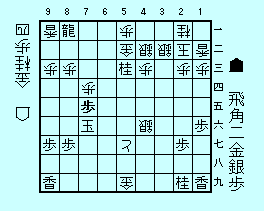

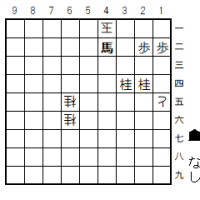

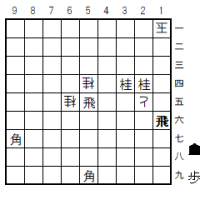

≪亜空間最終一番勝負 第7譜 指始図≫

指し手 △5三銀 ▲6五玉 △6四銀打 ▲7六玉 △5八金

[歩は女王に成る]

つぎの杭のところで女王さまはまたふりかえり、こんどはこういうんだ。

「英語で何というのかわからなかったら、フランス語でいうことね――あるくときにはつまさきを外側に向けること――そして、自分がだれかってことをわすれないように!」

そういうと、こんどはアリスがお辞儀するのもまたずにさっさと次の杭のところまで行って、そこでちらっとふりむいて「さよなら」とすると、さっさと最後の杭まで行ってしまった。

(中略)

見当がつかないけれど、ともかく女王さまはいなくなっちゃたんだ。アリスは自分が歩の駒だということを思い出し、そろそろ動きだす汐時(しおどき)だと思った。

(『鏡の国のアリス』ルイス・キャロル著 矢川澄子訳 新潮文庫)

女王さま(赤の女王)の正体は、黒い子猫キティであるが、アリスはまだそのことは気づいていない。それがわかったのはこの『鏡の国の冒険』が終わったあと――つまりこの夢からさめた後である。(この小説を読んでいるものからすれば明らかなことであるが)

赤の女王は、アリスの「チェスの駒になりたい」という願いを叶え、これからどうすればよいかを話し、そして素早く姿を消した。

アリスは「歩(ポーン)」になった。

ポーンという駒は、チェスの6種類の駒の中で、最も“弱い駒”である。そこは将棋の「歩」と同じだ。

しかしチェスの歩(ポーン)には、最上段まで達すると、「女王に成ることができる」というとくべつなルールがある。

つまりアリスは、うまくいけば、「女王」になることができるのだ。

「女王(クイーン)」は、“最強の駒”である。将棋の飛車と角とを合わせた能力を持つすごい駒である。(しかし女性が最強の駒であるというのはたいへんにユニークだと感じるが、なぜそういう発想になったのか興味深い)

『鏡の国のアリス』は、「少女アリスが女王になる」という話なのだ。

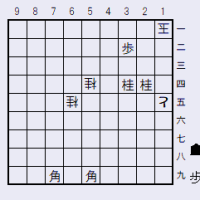

<第7譜 亜空間定跡>

3三銀打図

3三銀打図

[烏]2五玉 → 後手勝ち

[鳶]4五玉 → 形勢不明

[鴨]3三銀成、同銀、2五玉 → 後手勝ち

[鷺]3三銀成、同銀、4五玉 → 後手勝ち

我々(終盤探検隊)と敵(亜空間のぬし)との戦い――≪亜空間戦争≫――は、「互角」の形勢となった。

残された道はこの図から[鳶]4五玉とする道のみとなったが、ここで我々はまた‘休息’を入れた。(ここまでを≪第二次亜空間戦争≫とし、この後を≪第三次亜空間戦争≫とする)

‘休息’を入れて、我々が息抜きの楽しみに調査したのは、江戸時代の将棋棋譜―――1760年頃~1790年頃の、約30年にわたる「名人位空位の時代」の将棋である。この時期に、将棋の戦法は著しく進化し、変貌を遂げた。

それは、将棋の大好きな第十代徳川将軍家治の時代である。

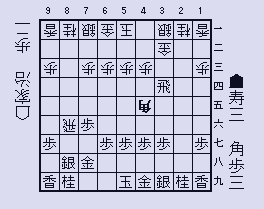

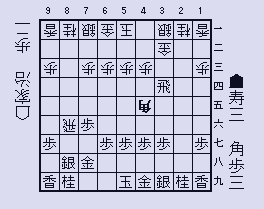

伊藤寿三‐徳川家治1775年 4五角

伊藤寿三‐徳川家治1775年 4五角

小学生の時の羽生善治が得意として‘こればっかりやっていた’という「横歩取り4五角戦法」。

歴史上、最初にこの「4五角」を指したのは、実は徳川家治第十代将軍である。少なくとも歴史に残る棋譜では、この対局が最も古い。

ただし、今の「4五角戦法」は、この角を打つ前に「2八歩、同銀」を入れてから「4五角」とするほうがよいとされている。

この「横歩取り4五角戦法」は、厳密には「先手良し」となっており、現在のプロ公式戦に現れることはないが、アマチュアの将棋ではよく出現するので、居飛車党の人は勉強必須の分野である。

家治将軍は、伊藤家の五代伊藤宗印、伊藤寿三(詰将棋で有名な看寿の息子)と月に一回日を決めて将棋の対局をしていた。今でいう「研究会」のようなものだったかもしれない。

五代伊藤宗印‐九代大橋宗桂 1778年

五代伊藤宗印‐九代大橋宗桂 1778年

伊藤家の五代目当主宗印と、大橋本家九代目当主宗桂の、御城将棋の真剣勝負で現れた「横歩取り3三角戦法」。

この時は、まだ「中住まい玉」が発明されておらず、お互いが「居玉」のままで戦った。(「横歩取り」や「相掛かり」がまだ目新しい戦法だった)

この将棋はすばらしい大熱戦になったが、それを制したのは伊藤家の宗印だった。

徳川家治が将軍だった1760年~1786年は、「名人位空位の時代」であった。1760年に伊藤看寿が死に、翌年に名人(七世)三代伊藤宗看が死んだ。その2年後にライバルだった大橋宗与(大橋分家四代目)も亡くなって、これで将棋御三家に八段はいなくなり、それはつまり、名人の有資格者がいないことを意味した。御三家にとっては一大事だったが、運の良いことに、将棋大好きな家治が将軍だったので、そのまま「名人なし」で将棋家元は存続したのだった。

後世の目から見れば、この時期の実力NO.1は明らかに九代大橋宗桂(大橋本家)であったが、この人物が「名人」になるにはずいぶん時間がかかった。おそらくは御三家同士の政治的な理由である。

「横歩取り3三角戦法」を最初に指したのは、棋譜史上では九代大橋宗桂ということになる。この人物は血筋的には、詰将棋で有名な三代伊藤宗看、看寿の甥(おい)になる。

細田右仙‐大橋柳川 1799年

細田右仙‐大橋柳川 1799年

1790年代になると、「中住まい玉」が発見され、それがこのように「相掛かり」の将棋でみられるようになった。この将棋は、お互いが左の桂馬をはねて、「相ひねり飛車模様」の将棋になっている。

「相掛かり」は、江戸時代前期には指されることがほとんどなかったが、この「家治将軍時代」によく指されはじめ、急激に進歩していった。そして「横歩」を取るか取らぬかという、今も続く居飛車党の悩みは、ここからはじまったのである。

徳川家治‐五代伊藤宗印(右香落ち) 1776年

徳川家治‐五代伊藤宗印(右香落ち) 1776年

さらに我々が“発見”したことは、史上初めて「カニ囲い」が現れたのは、この棋譜であり、つまり徳川家治が最初に「カニ囲い」を指した、という事実である。

昭和の世界大戦後の「相掛かり」は4六歩から4七銀とすることが主流になったが、この将棋はそれと違って、先後ともに5筋の歩を突いて、そこから右銀を進出させていくという将棋になっている。 この型の「相掛かり」は、江戸期にはそれほど指されなかったが、昭和初期には主流となって数多く指された。というか、「相掛かりにあらずば将棋にあらず」とまで言われて、こればっかり指されるほどになった。木村義雄、花田長太郎が実力制初代名人を争った頃のことである。

その昭和初期に大ブームとなった「5筋の歩を突き合う相掛かり」のルーツは、どうやら家治時代にあった。

相川治三吉‐米寅 1885年

相川治三吉‐米寅 1885年

江戸時代に「相掛かり」の主流となったのは、一つは上に紹介したような「ひねり飛車」系の型、それから角を早めにどこかで交換して戦う型、さらには、飛車先を保留して銀を先に進出させる高度な指し方、そしてあと一つがこの図の型である。

右銀を4八(後手は6二)にとどめたまま、ここで仕掛けていく。これが江戸時代の定跡本にも書かれていて、後世の人もそれを復刻本で読んでいたので、明治時代に至るまでこの型がよく指されている。

この将棋は明治時代のもの。 相川治三吉は、“本所小僧”(本所の天才少年)と呼ばれ師の八代伊藤宗印(十一世名人)の期待の星だったが、19歳くらいで亡くなった人物。

この図を見ると、先手は「中原玉」(この囲いはずっと忘れられていたが1990年代に中原誠が甦らせたので中原玉と呼ばれるようになった)で、後手は「5二金型」になっている。先手は3五歩、同歩、3三歩、同金、同角成、と仕掛けていくのが「定跡手順」なのだが、相中原玉にするよりも「5二金型」のほうがこの攻めに対応しやすいということなのだろう。

この4八銀型で仕掛ける相掛かりは、大正時代頃まで指され、やがて飽きられたのだろう、昭和になると、5七銀~4六銀と銀が出ていく型に主流が移って行ったのであった。

田中順理‐天野宗歩 1841年

田中順理‐天野宗歩 1841年

この型は江戸後期1800年代に発達した。有名な将棋指し天野宗歩が得意としよく採用した指し方である。

あえて名付けるなら「飛車先歩不突き相掛かり」である。飛車先の歩を伸ばすことを後回しにして、5四歩から銀進出を先にする。これによって、後手は戦いの主導権を取ろうというのである。

先手は2筋の歩を伸ばし、歩交換を行った。しかしそれに手数をかけたので、もう5六歩とは突きにくくなっている。当時の相掛かりは基本、5六歩としたい(5七銀と銀を中央に使う含みをつくる)のだが、それをやりにくくしている。この図で5六歩なら、5二飛もあるし、6五銀もある。

そういうわけでこの将棋は、ここで先手7八金としているが、そこで後手の宗歩は、8四歩~8五歩。以下、先手は6八銀~7七銀と、矢倉に組んでいった。

これでまだ互角なのだが、先手は守勢になる。そういう意図のある「相掛かり」の後手の作戦なのである。(もちろんこれを先手でもできる)

徳川家治‐五代伊藤宗印(右香落ち) 1776年

徳川家治‐五代伊藤宗印(右香落ち) 1776年

「相矢倉」である。 江戸時代前期は「振り飛車」が主流であったことと、数の少ない「相居飛車」の将棋の主流が「雁木囲い」だったことがあって、「相矢倉」はめずらしかったが、この時期になってやっと進化し始めた。

といっても、江戸期は後期になってもまだ「相矢倉」は見ることが少なかった。とくに、この図のようなお互いが本格的に組み上げて戦うようなきれいな「相矢倉」は珍しい。

ここでそれが現れたのは、この徳川家治将軍の“好奇心”が、「相矢倉を先後お互いが組み上げて戦うとどうなるのだろう」というようなところにあって、その“好奇心”に、五代伊藤宗印がつきあっていたのだと思われる。要するに、家治将軍の研究テーマの一つなのだ。

この図の金銀四枚の矢倉は、「総矢倉」と呼ばれ、さらに2六角は「四手角」と呼ばれる。つまりこの図は「相総矢倉四手角」ということになるが、この型は、攻めの反動が厳しくてうまく攻める道筋が見つけられず、結果「千日手になる」として、現在は指されなくなっている型である。

「相矢倉」は、塚田正夫が指し始めてそれで名人を取ったことで、昭和の大戦後になってからついに本格的な流行が始まった。その塚田正夫が木村義雄名人に挑戦した七番勝負の中でも、この「相総矢倉四手角」が出現し、それが「千日手」になったのである。その時に初めて、人々は「相矢倉のこの型は千日手になりそう」ということを思ったのだった。

この型を、それよりも約200年ほど前に研究していたのが、家治と五代宗印ということになる。

ただし、家治と宗印のこの将棋は「右香落ち」の将棋である。

実は、この時代に「相居飛車」の定跡の進化をリードしたのが、今は指されなくなった「右香落ち」なのである。「振り飛車」が主流だった江戸時代であったが、「右香落ち」の場合には下手は「居飛車」が有効ではないかということにこの時代に誰かが気づき、それが流行して「相居飛車」が増えていったのであった。

六代伊藤宗看‐九代大橋宗桂(右香落ち) 1787年

六代伊藤宗看‐九代大橋宗桂(右香落ち) 1787年

江戸時代の後半は、「相居飛車」がかなり増えてくる。その中で、もっともよく現れた型がこの型―――「矢倉vs左美濃」である。

先手の「矢倉」はまだ完成させるまで手数がかかるが、後手の「左美濃」はもう完成している。矢倉よりも囲いの完成が早いのが好まれた理由であろう。それまでは「雁木」が多かったのが、「雁木」より「左美濃」のほうが、堅いというわけで徐々に採用率が高くなっている。

しかし、先手には、2四歩からの「角交換の権利」がある。ここで角交換して2六飛と構える型と、角交換はしないで6六歩~6七金と「矢倉」を完成させる指し方とがあった。

この将棋は、下手の六代伊藤宗看(松田印嘉)が、9筋の歩を9五まで伸ばした後、角交換をし、9四歩、同歩、6一角と打って、9四角成と馬をつくるという作戦に出た。これは上部を開拓して“入玉”するというのがねらいの一つになる。後手はそれを気にしながら指さねばならない。「右香落ち」だからこういう将棋になる。

以下、上手も玉を上部に進出させ、結局、「持将棋」(引き分け)になっている。

このように、「右香落ち」での「相居飛車」は、「持将棋」になりやすい。「相居飛車」自体が、比較的よく「持将棋」になりやすい将棋の型であるが、「右香落ち」だとさらに――ということだ。

六代伊藤宗看(当時数え20歳)は、ずっと後年に数え58歳で、江戸時代最後の「名人」(十世)になった人だが、この人の棋譜は「持将棋」が大変に多い。おそらく「右香落ち」下手で強敵に対するときは、“入玉”狙いのこの指し方がベストと考えていたのだろう。(強い相手に「引き分け」なら、自分の評価が上がる)

一方、上手の九代大橋宗桂(当時数え44歳)は、この時期は「最強棋士」であった。この10数年後に「八世名人」になった。

このように「右香落ち」は、江戸時代、「相居飛車」の戦術の進歩に大きく貢献したが、「持将棋」になる対局も多く、「右香落ち」が大正時代に将棋界で“廃止”と決断されたのは、おそらくそれが理由なのではと思われる。(注目される大勝負で、最初から“持将棋ねらい”のような将棋になっては、見ているものはつまらない)

徳川家治‐五代伊藤宗印(右香落ち) 1780年

徳川家治‐五代伊藤宗印(右香落ち) 1780年

しかし「右香落ち」には、現代では見られない面白い作戦もいろいろとあって、それがもう見られなくなって残念な面はある。

図の作戦、これも棋譜の歴史上は、徳川家治が最初に指した作戦になる。終盤探検隊はこれを「家治流一間飛車」と名付けてみた。「7筋の歩を突いていない振り飛車」というのが、面白い景色をつくっている。

初手8四歩、9六歩、8五歩、9七角から始まり、下手は次に9八飛として「一間」に飛車を振る。 そして後で角を7九~5七と転換させるのである。

ところで、先手の玉の囲いは「美濃囲い」だが、この「美濃囲い」が流行し始めたのもこの時代である。それよりも100年以上の昔から「美濃囲い」はあるにはあったが、たまに使う人がいる程度であった。

これを連続採用しはじめたのは、どうやら、この将棋で上手を持っている人――五代伊藤宗印である。 この人は、元の名を鳥飼忠七といい、菓子問屋の落とし種から伊藤家の五代目当主として招かれて養子となった人で、当時の江戸の人々の話題になったらしい。戦術のアイデアマンで、色々な新旋風を将棋の盤上にもたらしたが、終盤で逆転負けされることが多く、名人までには登れなかった。

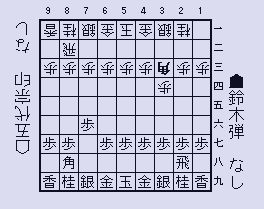

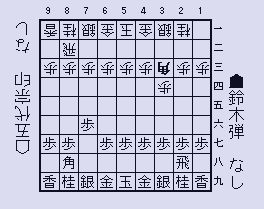

鈴木弾正少弼‐五代伊藤宗印(香落ち) 1776年

鈴木弾正少弼‐五代伊藤宗印(香落ち) 1776年

「(左)香落ち」での、五代伊藤宗印の得意戦法、「3手目3三角戦法」。 初手3四歩、7六歩に、3三角と上がる。五代宗印以外でこの指し方の棋譜を残した人はいない。

現代でも左の香車を落とす「香落ち」は指されているが、この「3手目3三角」はほとんど知られていない。宗印は“これでもやれる”と自信があったのだろう、この作戦を何度も採用している。

鈴木弾正とのその将棋は、組みあがってこうなった。「石田流」(3四飛型)と、「美濃囲い」とのつながりがたいへんに美しい。

まだ「美濃囲い」が主流にはなっていなかった時期に、五代伊藤宗印は、こういう振り飛車で下手を翻弄していたのである。

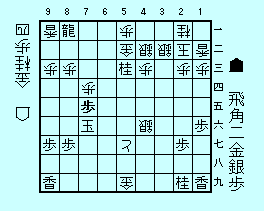

大橋宗英‐五代伊藤宗印(香落ち) 1779年

大橋宗英‐五代伊藤宗印(香落ち) 1779年

大橋分家は、「伊藤宗看・看寿の時代」そしてその前の「二代伊藤宗印の時代」から、ずっと煮え湯を飲まされたという気持ちで、「打倒伊藤家」を目標としていたであろう。 そういう大橋分家の怨念のような思いと期待を背負って、次の「当主(六代目)」になる予定の若き天才大橋宗英が、「香落とされ」の手合いで五代伊藤宗印と対することとなった。 宗印は当時数え52歳、宗英は数え24歳の時。

その重要な対局で、「打倒五代宗印」のために用意した作戦があった。

五代伊藤宗印のあの「3手目3三角戦法(三間飛車)」を倒すべく、宗英は仲間と研究して磨いた「鳥刺し」という名の新戦法を披露した。

初手より、3四歩、2六歩、3五歩、2五歩、3三角、5六歩、3二飛、6八銀がその作戦である。「角道を開けないで5六歩から6八銀」というのがこの作戦の骨子で、5七銀~7九角~4六銀から、3五に伸びた後手の歩をとってやろうという作戦。

後手宗印も、3六歩(図)。 狙われている歩を突き捨てる。さっそく戦いが始まった。3六同歩に、1五角、5八玉。もう類例のない未知の荒野である。

この将棋が、「史上初の鳥刺しの棋譜」として知られている。(鳥刺しは四宮金吾が創始したと伝えられてきたがその棋譜はこれよりも約40年ほど後世のものである)

結果、若き宗英が、宗印の飛角の動きを封じ、作戦勝ち。そのまま完勝した。

20年後、大橋分家の大橋宗英は、亡くなった八世名人九代大橋宗桂の後を受けて、「九世名人」となった。大橋分家からの久々の新名人誕生であった(76年ぶり2人目)。

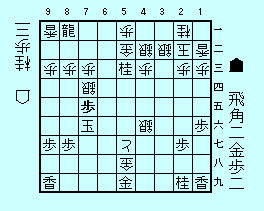

九代大橋宗桂‐八代大橋宗桂(角落ち) 1763年

九代大橋宗桂‐八代大橋宗桂(角落ち) 1763年

「銀冠(美濃)」が出現したのもこの時代。それは「角落ち」で現れた。(この対局は父子対決になる)

「角落ち」の下手の作戦は、バラエティに富むが、昔から本筋として指されているのは「三間飛車」であった。しかし飛車を振ると、上手に引き飛車(8一飛)にして4三玉型に構えられる作戦が、これより数十年前の時代に、伊藤家によって開発された。これが優秀だった。この図から、次に3三桂として、さらに2一飛とまわって、下手の玉を“正面攻撃”するのである。その攻めがたいへんに破壊力があるので、これは下手きびしいということで、しだいに「角落ち」での振り飛車はだんだん採用されないようになってきていた。(対角落ち二歩突っ切り戦法が増えてきていた)

しかし、九代大橋宗桂が、「銀冠」作戦を登場させ、その状況を変えたのだ。「対角落ち三間飛車」を復活させたのである。この指し方が「角落ち」の「本定跡」と呼ばれている。

図は、「銀冠美濃」が完成したところ。これなら、後手3三桂~2一飛としてこられても怖くない。「銀冠」で守備は堅いから。5九の角も2六の守備に利かせている。その上手からの攻めがないなら、下手は7五歩から攻めの体制を着々と築くことができるというわけだ。

「美濃囲い」自体がまだあまり採用されなかった時代に、まだ見たことのない「銀冠美濃」を発明したのだから、これはなかなかの発想力である。

九代大橋宗桂はまた『将棋舞玉』という充実した内容の詰将棋本を、献上図式として残している。

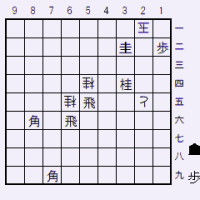

将軍詰(将棋攻格第45番)

将軍詰(将棋攻格第45番)

十代将軍徳川家治は、詰将棋が得意であった。実戦の中でも長手数の詰みで勝ちきる棋譜も多い。

晩年は、詰将棋をつくることに熱意を注いだようで、亡くなる(1786年)少し前に、図式集『将棋攻格』を完成させている。図式集とは詰将棋が100題そろった本のことである。

その『将棋攻格』第45番がこの詰将棋で、徳川家治のもっとも有名な詰将棋作品になった。

これは、SF伝奇小説『妖星伝』(半村良)の中で、重要な小道具として採用された。この小説の中では、「将軍詰め」または「皇帝詰め」と呼ばれ、この詰将棋が物語の中で登場人物たちが追う“謎”を解くための鍵になっているという設定だ。この『妖星伝』に描かれた時代は、1740年~1780年頃の時代で、これは徳川吉宗、家重、家治の時代である。

世界が、「中世」から、「近代」へと変わろうとするそのはざまの時代であった。

(終盤探検隊part62~81)

さあ、我々の闘いに戻ろう。

≪第7譜 指始図≫5四玉まで

≪第7譜 指始図≫5四玉まで

4五玉から5四玉と玉をさばき、≪第三次亜空間戦争≫へと突入する。

「亜空間定跡」(≪亜空間戦争≫の経験から蓄積された道筋)は、この図から5三銀、6五玉、6四銀打と進むのが本筋となる。

今回の≪亜空間最終一番勝負≫もやはりそう進んだが、≪第三次亜空間戦争≫では、後手番の≪主(ぬし)≫がこの図で、“6三銀”を選んできたこともあった。その変化は、6三銀、6五玉、7四銀、7六玉、5八金、7五歩(次の図)となる。

変化6三銀図1

変化6三銀図1

以下、5九金、7四歩、同歩、7五歩(次の図)

変化6三銀図2

変化6三銀図2

となって、この戦いは我々(先手)が勝利したのだった。

図以下、一例は、7五同歩、同玉に、6三金なら、8三竜、7三金打、8二竜(銀取り)、6二歩、8四金、5三銀、7三金、6四銀、8四玉、7三金、同竜、同銀、同玉となる。“入玉”できれば即先手が勝ちになるので、後手は7一金とするが、そこで6六角、5五桂、4二銀(次の図)

変化6三銀図3

変化6三銀図3

先手勝ちになった。

(6三銀の変化は報告part82)

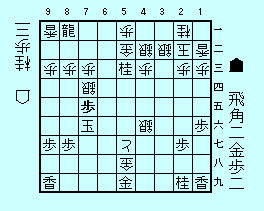

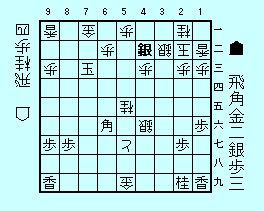

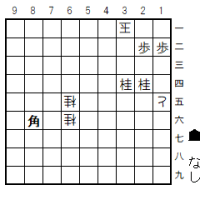

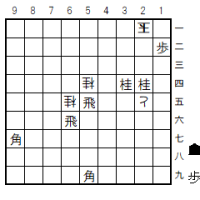

≪第7譜 途中図≫6四銀打まで

≪第7譜 途中図≫6四銀打まで

さて、≪亜空間最終一番勝負≫は「亜空間定跡」通りに進んだ。すなわち、≪第7譜 指始図≫から、後手5三銀、6五玉、6四銀打となって、この図である。

以下、7六玉、5八金と進んで、≪第7譜 指了図≫(夏への扉図)となる。

その最後の後手5八金の手を代えて、“5八と”だと、先手がはっきり優勢になる。

その変化は、5八と、3三歩、同銀、3四歩、同銀、3三歩、3一歩、4一角、4二金(次の図)となるが――

5八と変化図

5八と変化図

以下、5一竜、4一金、同竜となったとき、先手の玉がまだ寄らないので、先手優勢となる。

(5八との変化も報告part82にある)

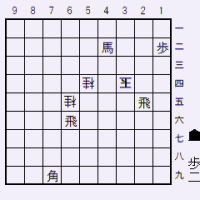

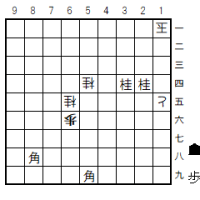

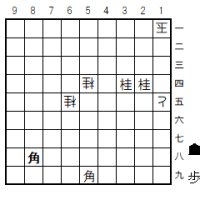

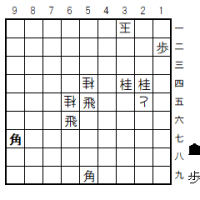

≪第7譜 指了図≫ 夏への扉図

≪第7譜 指了図≫ 夏への扉図

本筋はだから後手5八金(図)だが、ここで同じように攻めていくと(3三歩、同銀、3四歩、同銀、3三歩、3一歩、4一角)、今度は逆に、と金の位置が「5七」なので、先手玉がすぐに寄ってしまう。それははっきり「後手良し」。

また、5八金に代えて、“7四歩”も後手としては指してみたい手だが、それは8五玉で、先手良し。(8五玉、7三銀に、6六角、3三歩、9一竜から入玉できる)

つまり、図の後手「5八金」は、“この一手”なのだ。

≪亜空間最終一番勝負≫は、ここまで“定跡通り”に進んだ。我々の予想通りの進行だし、敵(ぬし)も同じであろう。

問題はここから先だ。

第8譜へつづく

指し手 △5三銀 ▲6五玉 △6四銀打 ▲7六玉 △5八金

[歩は女王に成る]

つぎの杭のところで女王さまはまたふりかえり、こんどはこういうんだ。

「英語で何というのかわからなかったら、フランス語でいうことね――あるくときにはつまさきを外側に向けること――そして、自分がだれかってことをわすれないように!」

そういうと、こんどはアリスがお辞儀するのもまたずにさっさと次の杭のところまで行って、そこでちらっとふりむいて「さよなら」とすると、さっさと最後の杭まで行ってしまった。

(中略)

見当がつかないけれど、ともかく女王さまはいなくなっちゃたんだ。アリスは自分が歩の駒だということを思い出し、そろそろ動きだす汐時(しおどき)だと思った。

(『鏡の国のアリス』ルイス・キャロル著 矢川澄子訳 新潮文庫)

女王さま(赤の女王)の正体は、黒い子猫キティであるが、アリスはまだそのことは気づいていない。それがわかったのはこの『鏡の国の冒険』が終わったあと――つまりこの夢からさめた後である。(この小説を読んでいるものからすれば明らかなことであるが)

赤の女王は、アリスの「チェスの駒になりたい」という願いを叶え、これからどうすればよいかを話し、そして素早く姿を消した。

アリスは「歩(ポーン)」になった。

ポーンという駒は、チェスの6種類の駒の中で、最も“弱い駒”である。そこは将棋の「歩」と同じだ。

しかしチェスの歩(ポーン)には、最上段まで達すると、「女王に成ることができる」というとくべつなルールがある。

つまりアリスは、うまくいけば、「女王」になることができるのだ。

「女王(クイーン)」は、“最強の駒”である。将棋の飛車と角とを合わせた能力を持つすごい駒である。(しかし女性が最強の駒であるというのはたいへんにユニークだと感じるが、なぜそういう発想になったのか興味深い)

『鏡の国のアリス』は、「少女アリスが女王になる」という話なのだ。

<第7譜 亜空間定跡>

3三銀打図

3三銀打図[烏]2五玉 → 後手勝ち

[鳶]4五玉 → 形勢不明

[鴨]3三銀成、同銀、2五玉 → 後手勝ち

[鷺]3三銀成、同銀、4五玉 → 後手勝ち

我々(終盤探検隊)と敵(亜空間のぬし)との戦い――≪亜空間戦争≫――は、「互角」の形勢となった。

残された道はこの図から[鳶]4五玉とする道のみとなったが、ここで我々はまた‘休息’を入れた。(ここまでを≪第二次亜空間戦争≫とし、この後を≪第三次亜空間戦争≫とする)

‘休息’を入れて、我々が息抜きの楽しみに調査したのは、江戸時代の将棋棋譜―――1760年頃~1790年頃の、約30年にわたる「名人位空位の時代」の将棋である。この時期に、将棋の戦法は著しく進化し、変貌を遂げた。

それは、将棋の大好きな第十代徳川将軍家治の時代である。

伊藤寿三‐徳川家治1775年 4五角

伊藤寿三‐徳川家治1775年 4五角小学生の時の羽生善治が得意として‘こればっかりやっていた’という「横歩取り4五角戦法」。

歴史上、最初にこの「4五角」を指したのは、実は徳川家治第十代将軍である。少なくとも歴史に残る棋譜では、この対局が最も古い。

ただし、今の「4五角戦法」は、この角を打つ前に「2八歩、同銀」を入れてから「4五角」とするほうがよいとされている。

この「横歩取り4五角戦法」は、厳密には「先手良し」となっており、現在のプロ公式戦に現れることはないが、アマチュアの将棋ではよく出現するので、居飛車党の人は勉強必須の分野である。

家治将軍は、伊藤家の五代伊藤宗印、伊藤寿三(詰将棋で有名な看寿の息子)と月に一回日を決めて将棋の対局をしていた。今でいう「研究会」のようなものだったかもしれない。

五代伊藤宗印‐九代大橋宗桂 1778年

五代伊藤宗印‐九代大橋宗桂 1778年伊藤家の五代目当主宗印と、大橋本家九代目当主宗桂の、御城将棋の真剣勝負で現れた「横歩取り3三角戦法」。

この時は、まだ「中住まい玉」が発明されておらず、お互いが「居玉」のままで戦った。(「横歩取り」や「相掛かり」がまだ目新しい戦法だった)

この将棋はすばらしい大熱戦になったが、それを制したのは伊藤家の宗印だった。

徳川家治が将軍だった1760年~1786年は、「名人位空位の時代」であった。1760年に伊藤看寿が死に、翌年に名人(七世)三代伊藤宗看が死んだ。その2年後にライバルだった大橋宗与(大橋分家四代目)も亡くなって、これで将棋御三家に八段はいなくなり、それはつまり、名人の有資格者がいないことを意味した。御三家にとっては一大事だったが、運の良いことに、将棋大好きな家治が将軍だったので、そのまま「名人なし」で将棋家元は存続したのだった。

後世の目から見れば、この時期の実力NO.1は明らかに九代大橋宗桂(大橋本家)であったが、この人物が「名人」になるにはずいぶん時間がかかった。おそらくは御三家同士の政治的な理由である。

「横歩取り3三角戦法」を最初に指したのは、棋譜史上では九代大橋宗桂ということになる。この人物は血筋的には、詰将棋で有名な三代伊藤宗看、看寿の甥(おい)になる。

細田右仙‐大橋柳川 1799年

細田右仙‐大橋柳川 1799年1790年代になると、「中住まい玉」が発見され、それがこのように「相掛かり」の将棋でみられるようになった。この将棋は、お互いが左の桂馬をはねて、「相ひねり飛車模様」の将棋になっている。

「相掛かり」は、江戸時代前期には指されることがほとんどなかったが、この「家治将軍時代」によく指されはじめ、急激に進歩していった。そして「横歩」を取るか取らぬかという、今も続く居飛車党の悩みは、ここからはじまったのである。

徳川家治‐五代伊藤宗印(右香落ち) 1776年

徳川家治‐五代伊藤宗印(右香落ち) 1776年さらに我々が“発見”したことは、史上初めて「カニ囲い」が現れたのは、この棋譜であり、つまり徳川家治が最初に「カニ囲い」を指した、という事実である。

昭和の世界大戦後の「相掛かり」は4六歩から4七銀とすることが主流になったが、この将棋はそれと違って、先後ともに5筋の歩を突いて、そこから右銀を進出させていくという将棋になっている。 この型の「相掛かり」は、江戸期にはそれほど指されなかったが、昭和初期には主流となって数多く指された。というか、「相掛かりにあらずば将棋にあらず」とまで言われて、こればっかり指されるほどになった。木村義雄、花田長太郎が実力制初代名人を争った頃のことである。

その昭和初期に大ブームとなった「5筋の歩を突き合う相掛かり」のルーツは、どうやら家治時代にあった。

相川治三吉‐米寅 1885年

相川治三吉‐米寅 1885年江戸時代に「相掛かり」の主流となったのは、一つは上に紹介したような「ひねり飛車」系の型、それから角を早めにどこかで交換して戦う型、さらには、飛車先を保留して銀を先に進出させる高度な指し方、そしてあと一つがこの図の型である。

右銀を4八(後手は6二)にとどめたまま、ここで仕掛けていく。これが江戸時代の定跡本にも書かれていて、後世の人もそれを復刻本で読んでいたので、明治時代に至るまでこの型がよく指されている。

この将棋は明治時代のもの。 相川治三吉は、“本所小僧”(本所の天才少年)と呼ばれ師の八代伊藤宗印(十一世名人)の期待の星だったが、19歳くらいで亡くなった人物。

この図を見ると、先手は「中原玉」(この囲いはずっと忘れられていたが1990年代に中原誠が甦らせたので中原玉と呼ばれるようになった)で、後手は「5二金型」になっている。先手は3五歩、同歩、3三歩、同金、同角成、と仕掛けていくのが「定跡手順」なのだが、相中原玉にするよりも「5二金型」のほうがこの攻めに対応しやすいということなのだろう。

この4八銀型で仕掛ける相掛かりは、大正時代頃まで指され、やがて飽きられたのだろう、昭和になると、5七銀~4六銀と銀が出ていく型に主流が移って行ったのであった。

田中順理‐天野宗歩 1841年

田中順理‐天野宗歩 1841年この型は江戸後期1800年代に発達した。有名な将棋指し天野宗歩が得意としよく採用した指し方である。

あえて名付けるなら「飛車先歩不突き相掛かり」である。飛車先の歩を伸ばすことを後回しにして、5四歩から銀進出を先にする。これによって、後手は戦いの主導権を取ろうというのである。

先手は2筋の歩を伸ばし、歩交換を行った。しかしそれに手数をかけたので、もう5六歩とは突きにくくなっている。当時の相掛かりは基本、5六歩としたい(5七銀と銀を中央に使う含みをつくる)のだが、それをやりにくくしている。この図で5六歩なら、5二飛もあるし、6五銀もある。

そういうわけでこの将棋は、ここで先手7八金としているが、そこで後手の宗歩は、8四歩~8五歩。以下、先手は6八銀~7七銀と、矢倉に組んでいった。

これでまだ互角なのだが、先手は守勢になる。そういう意図のある「相掛かり」の後手の作戦なのである。(もちろんこれを先手でもできる)

徳川家治‐五代伊藤宗印(右香落ち) 1776年

徳川家治‐五代伊藤宗印(右香落ち) 1776年「相矢倉」である。 江戸時代前期は「振り飛車」が主流であったことと、数の少ない「相居飛車」の将棋の主流が「雁木囲い」だったことがあって、「相矢倉」はめずらしかったが、この時期になってやっと進化し始めた。

といっても、江戸期は後期になってもまだ「相矢倉」は見ることが少なかった。とくに、この図のようなお互いが本格的に組み上げて戦うようなきれいな「相矢倉」は珍しい。

ここでそれが現れたのは、この徳川家治将軍の“好奇心”が、「相矢倉を先後お互いが組み上げて戦うとどうなるのだろう」というようなところにあって、その“好奇心”に、五代伊藤宗印がつきあっていたのだと思われる。要するに、家治将軍の研究テーマの一つなのだ。

この図の金銀四枚の矢倉は、「総矢倉」と呼ばれ、さらに2六角は「四手角」と呼ばれる。つまりこの図は「相総矢倉四手角」ということになるが、この型は、攻めの反動が厳しくてうまく攻める道筋が見つけられず、結果「千日手になる」として、現在は指されなくなっている型である。

「相矢倉」は、塚田正夫が指し始めてそれで名人を取ったことで、昭和の大戦後になってからついに本格的な流行が始まった。その塚田正夫が木村義雄名人に挑戦した七番勝負の中でも、この「相総矢倉四手角」が出現し、それが「千日手」になったのである。その時に初めて、人々は「相矢倉のこの型は千日手になりそう」ということを思ったのだった。

この型を、それよりも約200年ほど前に研究していたのが、家治と五代宗印ということになる。

ただし、家治と宗印のこの将棋は「右香落ち」の将棋である。

実は、この時代に「相居飛車」の定跡の進化をリードしたのが、今は指されなくなった「右香落ち」なのである。「振り飛車」が主流だった江戸時代であったが、「右香落ち」の場合には下手は「居飛車」が有効ではないかということにこの時代に誰かが気づき、それが流行して「相居飛車」が増えていったのであった。

六代伊藤宗看‐九代大橋宗桂(右香落ち) 1787年

六代伊藤宗看‐九代大橋宗桂(右香落ち) 1787年江戸時代の後半は、「相居飛車」がかなり増えてくる。その中で、もっともよく現れた型がこの型―――「矢倉vs左美濃」である。

先手の「矢倉」はまだ完成させるまで手数がかかるが、後手の「左美濃」はもう完成している。矢倉よりも囲いの完成が早いのが好まれた理由であろう。それまでは「雁木」が多かったのが、「雁木」より「左美濃」のほうが、堅いというわけで徐々に採用率が高くなっている。

しかし、先手には、2四歩からの「角交換の権利」がある。ここで角交換して2六飛と構える型と、角交換はしないで6六歩~6七金と「矢倉」を完成させる指し方とがあった。

この将棋は、下手の六代伊藤宗看(松田印嘉)が、9筋の歩を9五まで伸ばした後、角交換をし、9四歩、同歩、6一角と打って、9四角成と馬をつくるという作戦に出た。これは上部を開拓して“入玉”するというのがねらいの一つになる。後手はそれを気にしながら指さねばならない。「右香落ち」だからこういう将棋になる。

以下、上手も玉を上部に進出させ、結局、「持将棋」(引き分け)になっている。

このように、「右香落ち」での「相居飛車」は、「持将棋」になりやすい。「相居飛車」自体が、比較的よく「持将棋」になりやすい将棋の型であるが、「右香落ち」だとさらに――ということだ。

六代伊藤宗看(当時数え20歳)は、ずっと後年に数え58歳で、江戸時代最後の「名人」(十世)になった人だが、この人の棋譜は「持将棋」が大変に多い。おそらく「右香落ち」下手で強敵に対するときは、“入玉”狙いのこの指し方がベストと考えていたのだろう。(強い相手に「引き分け」なら、自分の評価が上がる)

一方、上手の九代大橋宗桂(当時数え44歳)は、この時期は「最強棋士」であった。この10数年後に「八世名人」になった。

このように「右香落ち」は、江戸時代、「相居飛車」の戦術の進歩に大きく貢献したが、「持将棋」になる対局も多く、「右香落ち」が大正時代に将棋界で“廃止”と決断されたのは、おそらくそれが理由なのではと思われる。(注目される大勝負で、最初から“持将棋ねらい”のような将棋になっては、見ているものはつまらない)

徳川家治‐五代伊藤宗印(右香落ち) 1780年

徳川家治‐五代伊藤宗印(右香落ち) 1780年しかし「右香落ち」には、現代では見られない面白い作戦もいろいろとあって、それがもう見られなくなって残念な面はある。

図の作戦、これも棋譜の歴史上は、徳川家治が最初に指した作戦になる。終盤探検隊はこれを「家治流一間飛車」と名付けてみた。「7筋の歩を突いていない振り飛車」というのが、面白い景色をつくっている。

初手8四歩、9六歩、8五歩、9七角から始まり、下手は次に9八飛として「一間」に飛車を振る。 そして後で角を7九~5七と転換させるのである。

ところで、先手の玉の囲いは「美濃囲い」だが、この「美濃囲い」が流行し始めたのもこの時代である。それよりも100年以上の昔から「美濃囲い」はあるにはあったが、たまに使う人がいる程度であった。

これを連続採用しはじめたのは、どうやら、この将棋で上手を持っている人――五代伊藤宗印である。 この人は、元の名を鳥飼忠七といい、菓子問屋の落とし種から伊藤家の五代目当主として招かれて養子となった人で、当時の江戸の人々の話題になったらしい。戦術のアイデアマンで、色々な新旋風を将棋の盤上にもたらしたが、終盤で逆転負けされることが多く、名人までには登れなかった。

鈴木弾正少弼‐五代伊藤宗印(香落ち) 1776年

鈴木弾正少弼‐五代伊藤宗印(香落ち) 1776年「(左)香落ち」での、五代伊藤宗印の得意戦法、「3手目3三角戦法」。 初手3四歩、7六歩に、3三角と上がる。五代宗印以外でこの指し方の棋譜を残した人はいない。

現代でも左の香車を落とす「香落ち」は指されているが、この「3手目3三角」はほとんど知られていない。宗印は“これでもやれる”と自信があったのだろう、この作戦を何度も採用している。

鈴木弾正とのその将棋は、組みあがってこうなった。「石田流」(3四飛型)と、「美濃囲い」とのつながりがたいへんに美しい。

まだ「美濃囲い」が主流にはなっていなかった時期に、五代伊藤宗印は、こういう振り飛車で下手を翻弄していたのである。

大橋宗英‐五代伊藤宗印(香落ち) 1779年

大橋宗英‐五代伊藤宗印(香落ち) 1779年大橋分家は、「伊藤宗看・看寿の時代」そしてその前の「二代伊藤宗印の時代」から、ずっと煮え湯を飲まされたという気持ちで、「打倒伊藤家」を目標としていたであろう。 そういう大橋分家の怨念のような思いと期待を背負って、次の「当主(六代目)」になる予定の若き天才大橋宗英が、「香落とされ」の手合いで五代伊藤宗印と対することとなった。 宗印は当時数え52歳、宗英は数え24歳の時。

その重要な対局で、「打倒五代宗印」のために用意した作戦があった。

五代伊藤宗印のあの「3手目3三角戦法(三間飛車)」を倒すべく、宗英は仲間と研究して磨いた「鳥刺し」という名の新戦法を披露した。

初手より、3四歩、2六歩、3五歩、2五歩、3三角、5六歩、3二飛、6八銀がその作戦である。「角道を開けないで5六歩から6八銀」というのがこの作戦の骨子で、5七銀~7九角~4六銀から、3五に伸びた後手の歩をとってやろうという作戦。

後手宗印も、3六歩(図)。 狙われている歩を突き捨てる。さっそく戦いが始まった。3六同歩に、1五角、5八玉。もう類例のない未知の荒野である。

この将棋が、「史上初の鳥刺しの棋譜」として知られている。(鳥刺しは四宮金吾が創始したと伝えられてきたがその棋譜はこれよりも約40年ほど後世のものである)

結果、若き宗英が、宗印の飛角の動きを封じ、作戦勝ち。そのまま完勝した。

20年後、大橋分家の大橋宗英は、亡くなった八世名人九代大橋宗桂の後を受けて、「九世名人」となった。大橋分家からの久々の新名人誕生であった(76年ぶり2人目)。

九代大橋宗桂‐八代大橋宗桂(角落ち) 1763年

九代大橋宗桂‐八代大橋宗桂(角落ち) 1763年「銀冠(美濃)」が出現したのもこの時代。それは「角落ち」で現れた。(この対局は父子対決になる)

「角落ち」の下手の作戦は、バラエティに富むが、昔から本筋として指されているのは「三間飛車」であった。しかし飛車を振ると、上手に引き飛車(8一飛)にして4三玉型に構えられる作戦が、これより数十年前の時代に、伊藤家によって開発された。これが優秀だった。この図から、次に3三桂として、さらに2一飛とまわって、下手の玉を“正面攻撃”するのである。その攻めがたいへんに破壊力があるので、これは下手きびしいということで、しだいに「角落ち」での振り飛車はだんだん採用されないようになってきていた。(対角落ち二歩突っ切り戦法が増えてきていた)

しかし、九代大橋宗桂が、「銀冠」作戦を登場させ、その状況を変えたのだ。「対角落ち三間飛車」を復活させたのである。この指し方が「角落ち」の「本定跡」と呼ばれている。

図は、「銀冠美濃」が完成したところ。これなら、後手3三桂~2一飛としてこられても怖くない。「銀冠」で守備は堅いから。5九の角も2六の守備に利かせている。その上手からの攻めがないなら、下手は7五歩から攻めの体制を着々と築くことができるというわけだ。

「美濃囲い」自体がまだあまり採用されなかった時代に、まだ見たことのない「銀冠美濃」を発明したのだから、これはなかなかの発想力である。

九代大橋宗桂はまた『将棋舞玉』という充実した内容の詰将棋本を、献上図式として残している。

将軍詰(将棋攻格第45番)

将軍詰(将棋攻格第45番)十代将軍徳川家治は、詰将棋が得意であった。実戦の中でも長手数の詰みで勝ちきる棋譜も多い。

晩年は、詰将棋をつくることに熱意を注いだようで、亡くなる(1786年)少し前に、図式集『将棋攻格』を完成させている。図式集とは詰将棋が100題そろった本のことである。

その『将棋攻格』第45番がこの詰将棋で、徳川家治のもっとも有名な詰将棋作品になった。

これは、SF伝奇小説『妖星伝』(半村良)の中で、重要な小道具として採用された。この小説の中では、「将軍詰め」または「皇帝詰め」と呼ばれ、この詰将棋が物語の中で登場人物たちが追う“謎”を解くための鍵になっているという設定だ。この『妖星伝』に描かれた時代は、1740年~1780年頃の時代で、これは徳川吉宗、家重、家治の時代である。

世界が、「中世」から、「近代」へと変わろうとするそのはざまの時代であった。

(終盤探検隊part62~81)

さあ、我々の闘いに戻ろう。

≪第7譜 指始図≫5四玉まで

≪第7譜 指始図≫5四玉まで4五玉から5四玉と玉をさばき、≪第三次亜空間戦争≫へと突入する。

「亜空間定跡」(≪亜空間戦争≫の経験から蓄積された道筋)は、この図から5三銀、6五玉、6四銀打と進むのが本筋となる。

今回の≪亜空間最終一番勝負≫もやはりそう進んだが、≪第三次亜空間戦争≫では、後手番の≪主(ぬし)≫がこの図で、“6三銀”を選んできたこともあった。その変化は、6三銀、6五玉、7四銀、7六玉、5八金、7五歩(次の図)となる。

変化6三銀図1

変化6三銀図1以下、5九金、7四歩、同歩、7五歩(次の図)

変化6三銀図2

変化6三銀図2となって、この戦いは我々(先手)が勝利したのだった。

図以下、一例は、7五同歩、同玉に、6三金なら、8三竜、7三金打、8二竜(銀取り)、6二歩、8四金、5三銀、7三金、6四銀、8四玉、7三金、同竜、同銀、同玉となる。“入玉”できれば即先手が勝ちになるので、後手は7一金とするが、そこで6六角、5五桂、4二銀(次の図)

変化6三銀図3

変化6三銀図3先手勝ちになった。

(6三銀の変化は報告part82)

≪第7譜 途中図≫6四銀打まで

≪第7譜 途中図≫6四銀打までさて、≪亜空間最終一番勝負≫は「亜空間定跡」通りに進んだ。すなわち、≪第7譜 指始図≫から、後手5三銀、6五玉、6四銀打となって、この図である。

以下、7六玉、5八金と進んで、≪第7譜 指了図≫(夏への扉図)となる。

その最後の後手5八金の手を代えて、“5八と”だと、先手がはっきり優勢になる。

その変化は、5八と、3三歩、同銀、3四歩、同銀、3三歩、3一歩、4一角、4二金(次の図)となるが――

5八と変化図

5八と変化図以下、5一竜、4一金、同竜となったとき、先手の玉がまだ寄らないので、先手優勢となる。

(5八との変化も報告part82にある)

≪第7譜 指了図≫ 夏への扉図

≪第7譜 指了図≫ 夏への扉図本筋はだから後手5八金(図)だが、ここで同じように攻めていくと(3三歩、同銀、3四歩、同銀、3三歩、3一歩、4一角)、今度は逆に、と金の位置が「5七」なので、先手玉がすぐに寄ってしまう。それははっきり「後手良し」。

また、5八金に代えて、“7四歩”も後手としては指してみたい手だが、それは8五玉で、先手良し。(8五玉、7三銀に、6六角、3三歩、9一竜から入玉できる)

つまり、図の後手「5八金」は、“この一手”なのだ。

≪亜空間最終一番勝負≫は、ここまで“定跡通り”に進んだ。我々の予想通りの進行だし、敵(ぬし)も同じであろう。

問題はここから先だ。

第8譜へつづく

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます